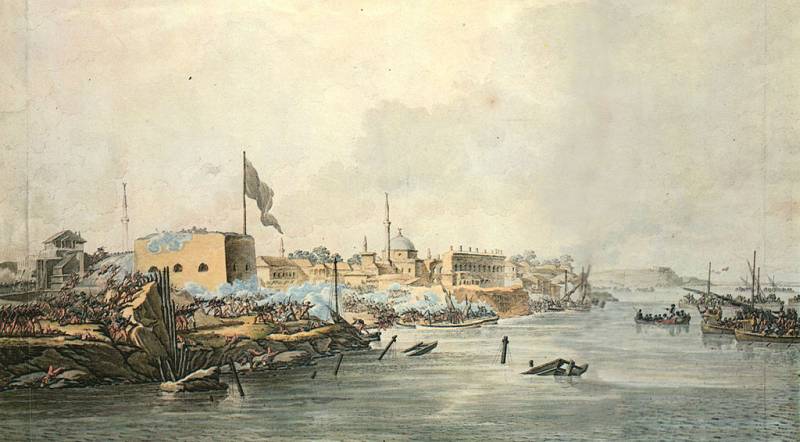

Гравюра С. Шифляра «Штурм Измаила 11(22) декабря 1790 года». Вид с речной стороны. Выполнена по акварельному рисунку художника-баталиста М. М. Иванова

Неприступная крепость

В ходе кампании 1790 года русские войска осадили Измаил – самую большую и мощную турецкую крепость на Дунае. Это был важный узел коммуникаций в Подунавье. Перед началом Русско-турецкой войны османы при помощи европейских инженеров усовершенствовали укрепления Измаильской крепости. Она имела высокий вал (6-8 метров), широкий глубокий ров (ширина до 12 метров, глубина – 6-10 метров), на 11 бастионах стояло 265 орудий. Твердыню защищала целая армия – 35 тыс. человек (часть войск была иррегулярного ополченческого характера). В Измаил бежали остатки гарнизонов из других павших турецких крепостей. Гарнизоном командовали Айдослу Мехмед-паша и брат крымского хана Каплан-Гирей с сыновьями. Турецкий султан приказал держать Измаил любой ценой и подвергнуть смерти всех, кто сложит оружие.

Русскими войсками (свыше 30 тыс. солдат и 500 орудий, не считая корабельных) под Измаилом командовали генералы Гудович, Самойлов, Павел Потёмкин (родственник светлейшего князя). Русской флотилией на Дунае руководил де Рибас. Главного начальника фельдмаршал Потёмкин не назначил. Генералы совещались, сомневались, спорили, но так и не решились на общий штурм. А от главнокомандующего ясных указаний не было. Русские смогли почти полностью уничтожить остатки турецкой флотилии на Дунае под стенами Измаила (до 100 судов), но успехов в деле захвата самой крепости не было. Наступила осень, близилась зима. Войска, как ранее под Очаковом, страдали от недостатков системы снабжения. Продовольствие кончалось, топлива не заготовили. В осадном корпусе процветали болезни. Солдаты быстро заболевали в сырых и холодных землянках. Турецкий же гарнизон имел большие запасы, жил в тепле и не испытывал особых проблем. Когда коменданту Измаила предложили сдать крепость, тот ответил: «Я не вижу, чего мне бояться». В конце ноября военный совет русского осадного корпуса решил снять осаду Измаила.

Потёмкину это не понравилось. Политическая ситуация была серьёзная. Австрия вышла из войны. Англия и Пруссия занимали откровенно враждебную позицию в отношении России. Франция помогала Порте. Польша угрожала восстанием. Нужна была крупная победа. Светлейший князь приказал Суворову возглавить осадный корпус. Александр Суворов в это время со своим отрядом стоял в Бырладе, в 100 верстах от Измаила, и томился безделием. Он немедленно развернул бурную деятельность. Направил к крепости сформированный им Фанагорийский гренадёрский полк. Организовал снабжение войск. Весь имеющийся шанцевый инструмент направил к Измаилу. Как и изготовленные штурмовые лестницы. В это время пришло известие, что войска под Измаилом начали снимать осаду. Первым ушёл генерал П. Потёмкин. Речная флотилия собиралась под Галац. Главнокомандующий дал Суворову самому определиться: нужно ли продолжать осаду либо снять её. Александр Васильевич не стал медлить. Он приказал войскам Потёмкина вернуться к Измаилу и поскакал с конвоем из казаков туда же.

Гравюра С. Шифляра «Штурм Измаила»

«Скорее Дунай потечёт вспять, и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил»

Ранним утром 2 декабря 1790 года Александр Суворов прибыл в русский лагерь у Измаила. Немедленно провёл совещание, изучил ситуацию. Русских войск под стенами крепости оставалось до 20 тыс. солдат, половина были казаки, многие из которых даже не имели огнестрельного оружия. Много больных, изнурённых лихорадкой. Провиант на исходе, боеприпасов мало. Осадные работы велись вяло или были вовсе брошены. Тяжелые орудия уже сняли и увезли. А турецкий гарнизон всем обеспечен и вполне боеспособен, опирается на систему мощных укреплений.

Александр Васильевич немедленно начал готовиться к штурму. Команды солдат направлялись на заготовку сухого камыша на топливо. Русский лагерь сразу приобрёл жилой вид. Число дымов в русском лагере умножилось. Турки решили, что с Топал-пашой («хромой генерал») прибыло большое подкрепление. Новый командующий направил под Измаил маркитантов (торговцы съестными припасами), улучшил снабжение. На дорогах сняли заставы, к русской армии потянулись возы местных жителей. Для закупки провианта распечатали полковые денежные ящики. Подальше от глаз врага соорудили копию измаильского вала с глубоким рвом, перед ним подготовили волчьи ямы. Молодых солдат учили, как застилать плетнём и фашинами ямы и ров, использовать штурмовые лестницы. У берега Дуная с обоих флангов поставили по батарее из 40 пушек в каждой, чтобы создать у неприятеля видимость подготовки длительной осады.

5 декабря под Измаил вернулись полки генерала Потёмкина, численность армии возросла до 30 тыс. 6 декабря прибыли фанагорийские гренадёры. 7 декабря Суворов направил коменданту крепости письмо Г. Потёмкина с предложением о сдаче, чтобы избежать большой крови. Капитуляция была почётной: турецкие войска отпускались, как и все желающие мирные жители со всем имуществом. В противном случае Измаилу обещали участь Очакова. Сам Суворов добавил от себя: «Двадцать четыре часа на размышление – воля; первый выстрел – уже неволя; штурм – смерть». Айдос-Магомет отказался сдавать крепость. При этом он хотел потянуть время и предложил дать ему 10 дней на размышление. Однако Суворов легко разгадал турецкую хитрость.

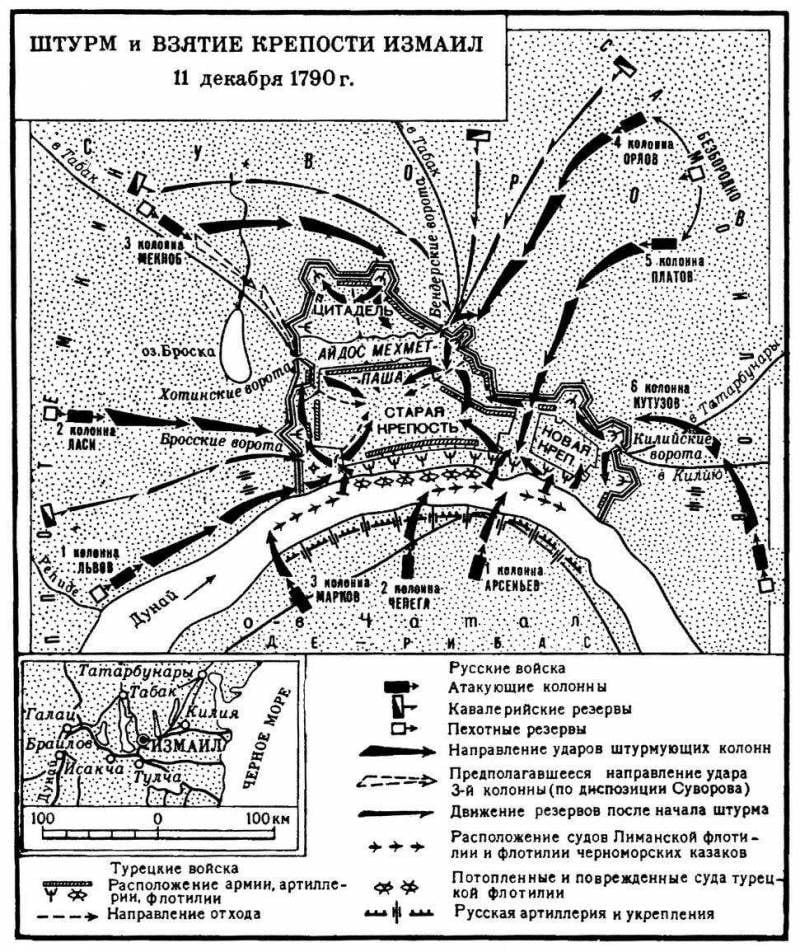

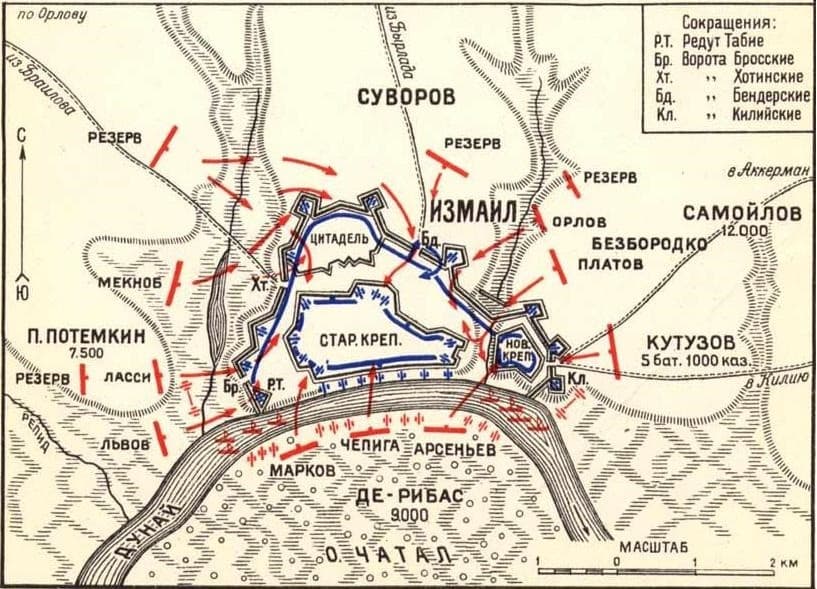

9 декабря был собран военный совет. Александр Суворов кратко обрисовал ситуацию. Спросил командиров: «Осада или штурм?» По правилам военного устава первым высказывался младший командир. Это был донской казак, бригадир Платов. «Штурм!» – сказал он. Все повторили это слово. Командующий назначил штурм на 11 (22) декабря. Войска делились на три части, в каждой по три колонны. Войска генерала де Рибаса (9 тыс. человек) атаковали из-за реки; на правом крыле были полки Потёмкина (7,5 тыс.), они наносили удар с западной части крепости; на левом крыле войска Самойлова (12 тыс.) – с восточной. В резерве была кавалерия Вестфалена (2,5 тыс. человек), которая должна была отразить вылазку врага из любых четырёх ворот Измаильской крепости.

Из девяти штурмовых колонн трём надо было брать три вершины вражеского треугольника (крепость имела в плане вид треугольника), самые сильные точки Измаила. Эти три колонны были составлены из самых отборных батальонов суворовских полков, прославленных его победами. Команду Суворов поручил трём испытанным генералам. На левом фланге 1-я колонна Львова должна была взять старый редут Табия у реки. 3-я колонна генерала Мекноба штурмовала северо-западную вершину треугольника, здесь высота валов и стен доходила до 24 метров. Восточную вершину штурмовала 6-я колонна Кутузова. Крепость здесь примыкала к реке, выдаваясь вперёд тремя бастионами. Штурм назначался на раннее утро, чтобы в темноте достичь вала и взять его, избежав огня многочисленной вражеской артиллерии. Штурмовые отряды имели впереди лучших стрелков и рабочих с топорами, кирками, лопатами и ломами. Позади был резервный отряд. Солдаты несли с собой вязанки хвороста и волокли плетни, чтобы преодолеть волчьи ямы и рвы.

Штурм

10 декабря 1790 года была проведена артиллерийская подготовка. Огонь вели около 600 орудий с береговых батарей острова Чатал на Дунае и кораблей флотилии. Турки отвечали из всех орудий. Огонь вели сотни орудий. Снарядов не жалели, так как осаду не планировали. Артподготовка велась почти сутки и завершилась за 2,5 часов до штурма. Русские снаряды причинили серьёзный вред крепости, пострадал и город. С русской стороны урон понесла флотилия. Одна бригантина удачным выстрелом врага была взорвана. Больше ста членов экипажа сразу погибли в водах Дуная. В этот день русские потеряли свыше 370 человек убитыми и ранеными.

Штурм не стал неожиданным для врага, его ждали. О подготовке русской атаки турецкое командование известили несколько перебежчиков. В три часа ночи взвилась сигнальная ракета, русские войска поднялись, по второй ракете заняли назначенные позиции, по третьей – бросились к вражеской твердыне. Турки ответили ружейно-артиллерийским огнём. Русские стрелки били врага, целясь на вспышки ружейных выстрелов. Под их прикрытием колонны преодолели ров, начали взбираться на валы. К каменным стенам ставили лестницы. Передние солдаты гибли, их сменяли другие. Ещё в темноте русские солдаты прорвались на вал, теснили противника. 2-я колонна Ласси в 6 часов первая преодолела вал. Редут Табия взять лобовой атакой не удалось. Тогда апшеронские стрелки и фанагорийские гренадёры прорубили палисад между редутом и берегом и атакой в тыл захватили береговые батареи. Турки из редута бросились в контратаку. Янычары дрались яростно. Львов был ранен. Фанагорийцы ответили штыковым ударом, отбросив врага, затем обошли редут, захватили ворота, отворили их и впустили резерв. После чего соединились с бойцами Ласси. Хотинские ворота были открыты для конницы. Но османы ещё удерживали главную башню редута Табия.

Колонна Мекноба штурмовала угловой северный бастион крепости. Ей пришлось хуже всех. Здесь глубина рва и высота вала были так велики, что штурмовые лестницы в 5,5 саженей (свыше 11,5 м) оказались коротки, их пришлось связывать в длину по две. Передовые смельчаки погибли. Их место занимали новые бойцы. Их атаку поддерживали стрелки, бившие «по головам». Ожесточённое сопротивление османов вынудило Мекноба бросить в бой свой резерв. Генерал лично повёл солдат в бой, взошёл на бастион по штурмовой лестнице и получил тяжелое ранение (умер от него в 1791 году). Сломив упорное сопротивление врага, русские солдаты взяли бастион и овладели соседними укреплениями.

Большие потери несли плохо вооружённые казаки 4-й и 5-й колонн Орлова и Платова. Пики были слабым подспорьем в ожесточённом ближнем бою. Бойцы Орлова смогли пробиться на вал. Однако тут открылись Бендерские ворота, и турки с криками «алла» сделали вылазку. Янычары фланговым ударом разрезали штурмовую колонну. Казаки смешались, их опрокинули в ров. Только кавалерийский и пехотный резерв смогли выправить ситуацию. Гусары саблями и пехотинцы штыками прогнали врага в крепость. Казаки пошли на новый штурм и снова провались на вал. Соседняя колонна Платова форсировала ров по грудь в ледяной воде, затем взбиралась на крутой вал, одетый в камень. Казакам приходилось вбивать обломки пик в расщелины между камнями и упорно карабкаться под вражеским ружейным огнём. Когда колонна Орлова оказалась под ударами, казаки Платова отступили. Их подкрепили батальоном пехоты. 5-я колонна возобновила атаку и захватила вал, вошла в связь с соседями.

6-я колонна Кутузова прорвала позиции противника одновременно с войсками Ласси и Львова. Передовой батальон в жестоком бою потерял почти три четверти людей. Ситуация была критической. Кутузов с батальоном Суздальского полка бросился в атаку. Бойцы Кутузова взяли бастион у Килийских ворот и вал до соседних бастионов. Войска де Рибаса действовали удачно. Под прикрытием огня батарей с острова Чатал и кораблей флотилии все три колонны на судах форсировали Дунай и высадились на берегу. Десантники, несмотря на сопротивление 10 тыс. турок и татар, захватили береговые укрепления и батареи. Этому способствовал успех колонны Львова, которая захватила часть фланговых батарей противника.

Измаил наш!

После короткого отдыха и оценки ситуации суворовцы продолжили атаку. Вторая часть штурма оказалась не менее сложной, чем первая. Овладев всем внешним поясом укреплений крепости, русские войска были сильно растянуты, понесли значительные потери. Почти все офицеры были ранены, часто тяжело. Турки имели численное преимущество. Они занимали центральное положение, могли сконцентрировать силы против части русского войска. Большие каменные дома, казармы, высокие «ханы» (гостиницы) – надо было штурмовать. Действовать на узких и кривых улочках было сложно. Из горящих конюшен вырвались тысячи лошадей, они в бешенстве мчались по улицам и увеличивали беспорядок.

Русские колонны с разных сторон начали наступление к центру города: с правого крыла войска Потёмкина, с севера – казаки, с левого крыла – Кутузов, от берега – де Рибас. В Измаил ввели все оставшиеся резервы. Конница блокировала проходы по линии укреплений, уничтожая те группы врага, которые пытались вырваться из Измаила. Завязались десятки кровавых рукопашных схваток. Большие дома приходилось штурмовать, как малые крепости. Чтобы облегчить штурм, Суворов ввёл в город лёгкие орудия, которые картечью расчищали путь пехоте. Около полудни егеря Ласси дошли до центра города. Сам генерал был ранен, но до конца боя был со своими солдатами. Здесь он разгромил отряд Максуд-Гирея. Татарский царевич бился храбро, но большая часть его воинов пала, и он сложил оружие.

Сераскир Айдос-Магомекд с 2 тыс. янычар засел в большом дворце. Первую русскую атаку османы отбили картечью. Наши солдаты подтянули пушки, выбили ворота. Батальон фанагорийцев ворвался внутрь и сломил сопротивление врага. Сераскир сдался. Последнюю сильную контратаку совершил Каплан-Гирей. Он собрал вокруг себя несколько тысяч самых отчаянных бойцов и попытался прорваться из города. Однако в кровавой схватке турки и татары были разбиты. Почти все погибли, включая пять сыновей Каплан-Гирея. В 2 часа дня все русские колонны прошли к центру крепости, к 4 часам все очаги сопротивления подавлены. Измаил наш!

Памятник Александру Суворову. Измаил

Полная победа

Суворов назначил комендантом города Кутузова. Ему пришлось немедленно отражать «второй штурм» Измаила. Вокруг города собралось множество местных крестьян, которые пытались воспользоваться русской победой (свести счёты с турками, пограбить). Русским пришлось принимать меры по защите мирного населения города.

Турецкий гарнизон был уничтожен (смог сбежать всего один солдат). Потери османов были огромны – 26 тыс. убитыми, 9 тыс. взяли в плен (вскоре часть умерла от ран). Убитых было так много, что не было возможности их похоронить. Пришлось сбрасывать тела в Дунай. Измаил был очищен от трупов только через 6 дней. Русские захватили огромные трофеи: 265 орудий, большое количество боеприпасов, до 400 знамён, остатки турецкой Дунайской флотилии – свыше 40 судов и паромов, богатую добычу на сумму 10 млн. пиастров, тысячи лошадей. Русские потери – свыше 4,5 тыс. человек (включая 400 офицеров из 650). По другим данным – до 4 тыс. погибших и около 6 тыс. раненых.

Падение Измаильской крепости стало шоком для Константинополя и его западных союзников. Русская армия открыла себе путь на Балканы. Турецкие войска в других крепостях были деморализованы, разбегались. Штурм Измаила обеспечил мир на русских условиях.

Решаясь на тяжелый и опасный штурм Измаила, Александр Суворов поставил на карту всю свою военную карьеру. Неудача могла стать закатом его звезды. Победа вознесла его ещё выше. Суворов ждал фельдмаршальского чина за эту победу. Но не дождался. Получил чин подполковника Преображенского полка (стал 11-м таким подполковником). Суворова направили на границу с Финляндией на осмотр и укрепление крепостей. Хотя было бы разумно дать ему довершить разгром турецкой армии на Дунайском фронте. А Потёмкин получил шитый бриллиантами фельдмаршальский мундир ценой в 200 тыс. рублей (огромные по тем временам деньги) и Таврический дворец. Солдат отметили серебряной медалью «За отменную храбрость при взятии Измаила, офицеров – золотыми крестами «За взятие Измаила». Генералы отмечены орденами и другими наградами: П. Потёмкин награждён орденом св. Георгия 2-й степени, «дунайский Герой» – де Рибас, получил орден св. Георгия 2-степени и шпагу с бриллиантами, Ласси и Кутузов – ордена св. Георгия 3-й степени.

Наградная медаль «За отменную храбрость при взятии Измаила. 11 декабря 1790 г.»

https://ria.ru/20201224/izmail-1590349592.html

День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1790)

День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1790) — РИА Новости, 24.12.2020

День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1790)

24 декабря отмечается День воинской славы России – День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1790). Установлен федеральным законом «О днях… РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T00:38

2020-12-24T00:38

2020-12-24T00:38

справки

турция

александр суворов (хоккей)

россия

русско-турецкая война (1787-1791)

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/47756/14/477561426_0:155:3007:1846_1920x0_80_0_0_6caa27eb76a484487e4841e53e00c59a.jpg

24 декабря отмечается День воинской славы России – День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1790). Установлен федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года. Штурм и взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием графа Александра Суворова произошло 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1790 года. День воинской славы отмечается 24 декабря, поскольку в существующей редакции федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» даты исторических событий, происходивших до введения григорианского календаря, получены путем простого прибавления 13 дней к датам по юлианскому календарю. Однако разница в 13 дней между григорианским и юлианским календарями накопилась лишь к XX веку. В XVIII веке разница между юлианским и григорианским календарями составляла 11 суток. Штурм Измаила 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1790 года стал решающим моментом Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, в ходе которой Османская империя намеревалась отвоевать земли (включая Крым), отошедшие к России после войны 1768-1774 годов. Не смирившись с поражением, Турция в 1787 году потребовала от России возвращения Крыма, отказа от покровительства Грузии и согласия на осмотр проходящих через черноморские проливы русских торговых судов. Не получив удовлетворительного ответа, турецкое правительство в августе 1787 года объявило России войну. В свою очередь русская императрица Екатерина II решила воспользоваться ситуацией и расширить свои владения в Северном Причерноморье. Военные действия развивались для России успешно. Турецкие войска потерпели чувствительные поражения, потеряв Очаков и Хотин, были разгромлены при Фокшанах и на реке Рымник. Турецкий флот потерпел крупные поражения в Керченском проливе и у острова Тендра. Русский флот захватил прочное господство на Черном море, обеспечив условия для активных наступательных действий русской армии и гребной флотилии на Дунае. Овладев крепостями Килия, Тульча и Исакча, русские войска подошли к турецкой крепости Измаил на Дунае, прикрывавшей стратегическое балканское направление.Измаил считался неприступным. Перед войной крепость была перестроена под руководством французских и немецких инженеров. С трех сторон (северной, западной и восточной) ее окружал вал протяженностью шесть километров, высотой до восьми метров с земляными и каменными бастионами. Перед валом был вырыт ров шириной 12 метров до 10 метров глубины, который в отдельных местах заполнялся водой. С южной стороны крепость прикрывал Дунай. Внутри было много каменных построек, которые могли активно использоваться для ведения обороны. Гарнизон насчитывал 35 тысяч человек при 265 крепостных орудиях.В ноябре 1790 года русская армия численностью в 31 тысячу человек (в том числе 28,5 тысячи человек пехоты и 2,5 тысячи человек конницы) при 500 орудиях осадила Измаил с суши. Речная флотилия под командованием генерала Осипа де Рибаса, уничтожив почти всю турецкую флотилию, заблокировала крепость со стороны Дуная. Два штурма Измаила окончились неудачей и войска перешли к планомерной осаде и артиллерийским обстрелам крепости. С началом осенней непогоды в армии, располагавшейся на открытой местности, начались массовые заболевания. Разуверившись в возможности взять Измаил штурмом, руководившие осадой генералы приняли решение отвести войска на зимние квартиры.Главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин направил на руководство осадой генерал-аншефа (на тот момент) Александра Суворова, который прибыл к Измаилу 13 декабря (2 декабря по старому стилю).Для начала Суворов решил провести основательную подготовку к атаке. В окрестностях были сооружены валы и стены, подобные измаильским. Шесть дней и ночей солдаты отрабатывали способы преодоления рвов, валов и крепостных стен. Одновременно для обмана противника имитировалась подготовка к длительной осаде, закладывались батареи, проводились фортификационные работы.18 декабря (7 декабря по старому стилю) 1790 года Суворов направил коменданту Измаила Айдозли Мехмет-паше ультиматум: «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля; первые мои выстрелы – уже неволя; штурм – смерть». Тот ответил: «Скорее Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». Суворов принял решение немедленно атаковать. В течение 20 и 21 декабря (9 и 10 декабря по старому стилю) крепость подвергалась ожесточенной бомбардировке из 600 орудий.Штурм, ставший классикой военного искусства, начался в половине шестого утра 22 декабря (11 декабря по старому стилю).Суворов планировал затемно сбить противника с вала, а затем максимально использовать светлое время суток, чтобы не прерывать бой на ночь. Свои силы он разделил на три отряда по три штурмовых колоны в каждом. Отряд генерал-поручика Павла Потемкина (7500 человек) атаковал с запада, отряд генерал-поручика Александра Самойлова (12000 человек) – с востока, отряд генерал-майора Осипа де Рибаса (9000 человек) – с юга через Дунай. Кавалерийский резерв (2500 человек) бригадира Федора Вестфалена в четырех группах занял позиции против каждых из крепостных ворот.На западе колонны генералов Бориса де Ласси и Сергея Львова сходу форсировали вал, открыв ворота для кавалерии. Левее солдатам колонны генерала Федора Мекноба пришлось под огнем связывать попарно штурмовые лестницы, чтобы преодолеть более высокие укрепления. С восточной стороны спешенные казаки полковника Василия Орлова и бригадира Матвея Платова выдержали сильную контратаку турок, от которых досталось и колонне генерала Михаила Кутузова, занявшей бастион у восточных ворот. На юге начавшие штурм чуть позже колонны генерала Николая Арсеньева и бригадира Захара Чепеги под прикрытием речной флотилии замкнули кольцо.При свете дня бой шел уже внутри крепости. Около полудня колонна де Ласси первой достигла ее центра. Для поддержки пехоты использовались полевые пушки, картечью очищавшие улицы от турок. К часу дня победа была фактически одержана, однако в отдельных местах схватки продолжались. В отчаянной попытке отбить крепость погиб брат крымского хана Каплан-гирей. Айдозли-Мехмет-паша с тысячей янычар два часа удерживал каменный постоялый двор, пока почти всего его люди не были перебиты гренадерами. К 16 часам сопротивление полностью прекратилось.Турецкий гарнизон потерял убитыми 26 тысяч человек, девять тысяч были пленены, но в течение суток до двух тысяч из них умерли от ран. Победителям достались около 400 знамен и бунчуков, 265 орудий, остатки речной флотилии – 42 судна, множество богатой добычи. Среди погибших были комендант Измаила Айдозли Мехмет-паша, 12 пашей (генералов), 51 старший офицер. Потери русских войск убитыми и ранеными поначалу были оценены в четыре с половиной тысячи человек. По другим данным, только погибших оказалось четыре тысячи, и еще шесть тысяч получили ранения.Русская победа имела большое значение для дальнейшего хода войны, которая в 1792 году завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым и северное Причерноморье от Кубани до Днестра. Взятию Измаила посвящен гимн «Гром победы, раздавайся!» (музыка – Осип Козловский, слова – Гавриил Державин), считавшийся неофициальным гимном Российской империи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

турция

россия

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/47756/14/477561426_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_a51aa1588005cfe811902390ceb62264.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки, турция, александр суворов (хоккей), россия, русско-турецкая война (1787-1791)

Справки, Турция, Александр Суворов (хоккей), Россия, русско-турецкая война (1787-1791)

24 декабря отмечается День воинской славы России – День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1790). Установлен федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.

Штурм и взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием графа Александра Суворова произошло 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1790 года. День воинской славы отмечается 24 декабря, поскольку в существующей редакции федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» даты исторических событий, происходивших до введения григорианского календаря, получены путем простого прибавления 13 дней к датам по юлианскому календарю. Однако разница в 13 дней между григорианским и юлианским календарями накопилась лишь к XX веку. В XVIII веке разница между юлианским и григорианским календарями составляла 11 суток.

Штурм Измаила 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1790 года стал решающим моментом Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, в ходе которой Османская империя намеревалась отвоевать земли (включая Крым), отошедшие к России после войны 1768-1774 годов.

Не смирившись с поражением, Турция в 1787 году потребовала от России возвращения Крыма, отказа от покровительства Грузии и согласия на осмотр проходящих через черноморские проливы русских торговых судов. Не получив удовлетворительного ответа, турецкое правительство в августе 1787 года объявило России войну. В свою очередь русская императрица Екатерина II решила воспользоваться ситуацией и расширить свои владения в Северном Причерноморье.

Военные действия развивались для России успешно. Турецкие войска потерпели чувствительные поражения, потеряв Очаков и Хотин, были разгромлены при Фокшанах и на реке Рымник.

Турецкий флот потерпел крупные поражения в Керченском проливе и у острова Тендра. Русский флот захватил прочное господство на Черном море, обеспечив условия для активных наступательных действий русской армии и гребной флотилии на Дунае. Овладев крепостями Килия, Тульча и Исакча, русские войска подошли к турецкой крепости Измаил на Дунае, прикрывавшей стратегическое балканское направление.

Измаил считался неприступным. Перед войной крепость была перестроена под руководством французских и немецких инженеров. С трех сторон (северной, западной и восточной) ее окружал вал протяженностью шесть километров, высотой до восьми метров с земляными и каменными бастионами. Перед валом был вырыт ров шириной 12 метров до 10 метров глубины, который в отдельных местах заполнялся водой. С южной стороны крепость прикрывал Дунай. Внутри было много каменных построек, которые могли активно использоваться для ведения обороны. Гарнизон насчитывал 35 тысяч человек при 265 крепостных орудиях.

В ноябре 1790 года русская армия численностью в 31 тысячу человек (в том числе 28,5 тысячи человек пехоты и 2,5 тысячи человек конницы) при 500 орудиях осадила Измаил с суши. Речная флотилия под командованием генерала Осипа де Рибаса, уничтожив почти всю турецкую флотилию, заблокировала крепость со стороны Дуная.

Два штурма Измаила окончились неудачей и войска перешли к планомерной осаде и артиллерийским обстрелам крепости. С началом осенней непогоды в армии, располагавшейся на открытой местности, начались массовые заболевания. Разуверившись в возможности взять Измаил штурмом, руководившие осадой генералы приняли решение отвести войска на зимние квартиры.

Главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин направил на руководство осадой генерал-аншефа (на тот момент) Александра Суворова, который прибыл к Измаилу 13 декабря (2 декабря по старому стилю).

Для начала Суворов решил провести основательную подготовку к атаке. В окрестностях были сооружены валы и стены, подобные измаильским. Шесть дней и ночей солдаты отрабатывали способы преодоления рвов, валов и крепостных стен. Одновременно для обмана противника имитировалась подготовка к длительной осаде, закладывались батареи, проводились фортификационные работы.

18 декабря (7 декабря по старому стилю) 1790 года Суворов направил коменданту Измаила Айдозли Мехмет-паше ультиматум: «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля; первые мои выстрелы – уже неволя; штурм – смерть». Тот ответил: «Скорее Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил».

Суворов принял решение немедленно атаковать. В течение 20 и 21 декабря (9 и 10 декабря по старому стилю) крепость подвергалась ожесточенной бомбардировке из 600 орудий.

Штурм, ставший классикой военного искусства, начался в половине шестого утра 22 декабря (11 декабря по старому стилю).

Суворов планировал затемно сбить противника с вала, а затем максимально использовать светлое время суток, чтобы не прерывать бой на ночь. Свои силы он разделил на три отряда по три штурмовых колоны в каждом. Отряд генерал-поручика Павла Потемкина (7500 человек) атаковал с запада, отряд генерал-поручика Александра Самойлова (12000 человек) – с востока, отряд генерал-майора Осипа де Рибаса (9000 человек) – с юга через Дунай. Кавалерийский резерв (2500 человек) бригадира Федора Вестфалена в четырех группах занял позиции против каждых из крепостных ворот.

На западе колонны генералов Бориса де Ласси и Сергея Львова сходу форсировали вал, открыв ворота для кавалерии. Левее солдатам колонны генерала Федора Мекноба пришлось под огнем связывать попарно штурмовые лестницы, чтобы преодолеть более высокие укрепления. С восточной стороны спешенные казаки полковника Василия Орлова и бригадира Матвея Платова выдержали сильную контратаку турок, от которых досталось и колонне генерала Михаила Кутузова, занявшей бастион у восточных ворот. На юге начавшие штурм чуть позже колонны генерала Николая Арсеньева и бригадира Захара Чепеги под прикрытием речной флотилии замкнули кольцо.

При свете дня бой шел уже внутри крепости. Около полудня колонна де Ласси первой достигла ее центра. Для поддержки пехоты использовались полевые пушки, картечью очищавшие улицы от турок. К часу дня победа была фактически одержана, однако в отдельных местах схватки продолжались. В отчаянной попытке отбить крепость погиб брат крымского хана Каплан-гирей. Айдозли-Мехмет-паша с тысячей янычар два часа удерживал каменный постоялый двор, пока почти всего его люди не были перебиты гренадерами. К 16 часам сопротивление полностью прекратилось.

Турецкий гарнизон потерял убитыми 26 тысяч человек, девять тысяч были пленены, но в течение суток до двух тысяч из них умерли от ран. Победителям достались около 400 знамен и бунчуков, 265 орудий, остатки речной флотилии – 42 судна, множество богатой добычи.

Среди погибших были комендант Измаила Айдозли Мехмет-паша, 12 пашей (генералов), 51 старший офицер.

Потери русских войск убитыми и ранеными поначалу были оценены в четыре с половиной тысячи человек. По другим данным, только погибших оказалось четыре тысячи, и еще шесть тысяч получили ранения.

Русская победа имела большое значение для дальнейшего хода войны, которая в 1792 году завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым и северное Причерноморье от Кубани до Днестра.

Взятию Измаила посвящен гимн «Гром победы, раздавайся!» (музыка – Осип Козловский, слова – Гавриил Державин), считавшийся неофициальным гимном Российской империи.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Взятие Измаила кратко

Взятие Измаила 1787-1791 гг – это быстро подготовленная и успешно проведённая военная операция русских войск под командованием Суворова. Она была осуществлена на решающем этапе русско-турецкой войны.

Краткий план:

- Причины взятия крепости

- Подготовка к штурму Суворовым

- Штурм крепости Измаил

- Карта штурма Измаила

- Соотношение сил

- Потери сторон

- Значение победы

Причины взятия крепости

Крепость, размещённая турками в устье Дуная, имела большое стратегическое значение. Это был мощный форпост северного рубежа Турции, удобное место для вторжения как на территорию современной Молдавии, так и на Балканы. Здесь сходились пути из всех причерноморских и балканских регионов.

В турецкой крепости Измаил, укреплённой под руководством инженеров из Франции и Германии,противник держал десятки тысяч солдат, а также флот, контролируя всё устье Дуная. Это давало ему серьёзные преимущества для ведения военных действий.

Захват крепости предоставлял в распоряжение России выстроенный по всем канонам фортификационной науки опорный пункт. Он позволял доминировать над всем регионом и постоянно угрожать соседним овладениям Османской империи.

Подготовка к штурму Суворовым

К моменту отправки Суворова под Измаил (конец ноября 1790 г.) крепость уже несколько месяцев была осаждена русскими войсками. Однако генералы Репнин и Гудович не решались атаковать и рекомендовали главнокомандующему Потёмкину снять осаду. По их мнению, штурм крепости был обречён на провал.

Суворов прибыл с отрядами, уже обученными им ранее навыкам приступа и штыкового боя: с Фанагорийским гренадёрским полком, частями Ашеронского и Арнаутского полков. Они привезли провиант, крепкие лестницы для штурма и фашины (связки хвороста для преодоления рва).

В течение недели Суворов тренировал солдат. Неподалёку выстроили земляные и деревянные копии рва и крепостных укреплений Измаила. Солдаты тренировались слаженно забрасывать фашинами ров, ставить лестницы и, взбираясь по ним, колоть и рубить установленные на стенах чучела. Эта работа доводилась до автоматизма, ведь во время штурма её нужно было делать очень быстро, под огнём неприятеля.

За сутки до атаки комендант крепости получил от Суворова ультиматум: «Сутки на размышление – и воля. После моего первого выстрела – плен. Штурм – смерть».

Турки отвергли ультиматум: по фирману султана была обещана казнь каждому, кто покинет крепость. После этого русские войска более суток почти непрерывно обстреливали Измаил из пушек, а перед рассветом 11 (22) декабря пошли на штурм.

Штурм крепости Измаил

Суворов рассчитывалв предрассветныхсумерках взять валы и укрепления, а потом, при свете дня, наступать с них в город. Он предвидел упорное сопротивление и хотел закончить уличные бои до наступления темноты. Его расчёты оправдались.

В 3 часа ночи русские войска выдвинулись на исходные позиции. В 4 – развернулись в боевые порядки. В 5:30 – уже карабкались по лестницам под обстрелом.

Войска Суворов поделил на 6 штурмовых колонн, выделив каждой из них свой участок крепостных укреплений. Полководцы которые командовали этими армейскими группами, и кто брал крепость:

- Сергей Львов – Фанагорийские гренадёры и апшеронские стрелки, генерал-майор ;

- Борис Ласси – Егеря (горные стрелки) Екатеринославского и Белорусского егерских корпусов, генерал-майор ;

- Фёдор Мекноб – Тамбовский пехотный полк, генерал-майор ;

- Василий Орлов – Донские казаки, полковник ;

- Матвей Платов – Донские казаки, бригадир ;

- Михаил Кутузов – Херсонский гренадёрский полк и Бугский корпус, генерал-майор .

Кроме того,штурмовые отряды разместились на кораблях. Этот десант высадился на берег со стороны Дуная, когда штурм был уже в разгаре (примерно в 7 ч. утра). Он оттянул на себя внимание и значительные силы турок и помог завершить штурм. Десантной группой командовал генерал-майор Осип Дерибас.

Первыми ворвались на крепостные укрепления и смогли опрокинуть неприятеля егеря 2-й колонны. Затем проникнуть наверх и закрепиться там удалось солдатам 1-й колонны. Они соединились со 2-й колонной и отворили ворота крепости (Хотинские) для кавалерии. В те же минуты (примерно в 6:30) на противоположном краю 6-я колонна под командованием Кутузова захватила бастион и часть вала у Килийских ворот.

Следом на укрепления ворвались казаки и 3-я штурмовая колонна. Ей пришлось труднее всех: глубина рва на её участке оказалась такой большой, что высоты лестниц не хватило, и их пришлось связывать по 2 шт. прямо под обстрелом.

После этого рукопашная битва разгорелась уже на улицах города. Неприятель засел в самых крепких домах, и каждый приходилось брать как отдельную цитадель. Сопротивление было в основном подавлено к полудню, оставшиеся очаги – к 16 часам.

Карта штурма Измаила

Соотношение сил

Войска Суворова насчитывали 31 тыс. штыков. Из них 15 тыс. – нерегулярных (резервистов). В его распоряжении было 607 пушек (40 полевых орудий и 567 – корабельных).

Защитников Измаила было от 35 до 43 тыс.человек (точно неизвестно, т.к. в Измаиле собрались остатки ряда подразделений, разгромленных русскими ранее). На бастионах было 300 пушек.

Потери сторон

- Русские войска:4,5тыс. человек убитыми, более 6 тыс. – ранеными.

- Турецкие войска: от 25 до 33 тыс. убитыми, более 9 тыс. – ранеными и пленными.

Значение победы

День взятия крепости Измаил стал коренным переломом в войне. После него сопротивление турецких войск значительно ослабло. Ряд других крепостей они сдали без боя: Измаил считался неприступным.

Взятие Измаила имело огромное военно-политическое значение. Победа в войне закрепила присоединение к России Крыма с Причерноморьем и Кубанью, а также установила новую границу по Днестру.

В наши дни дата взятия крепости стала одним из Дней воинской славы России.

8 839 просмотров

22 декабря 1790 года генерал Александр Суворов взял неприступнейшую крепость Османской империи — Измаил

Штурм этой крепости стал одной из самых ярких страниц истории русской армии и ярчайшей страницей в судьбе одного из самых знаменитых полководцев, Александра Суворова. В мировую военную историю это сражение вошло как уникальный пример успешного и быстрого штурма хорошо укрепленной цитадели войском, численность которого уступала численности обороняющихся, да еще и в кратчайшие сроки. А для Оттоманской Порты, которая вела в то время очередную войну с Россией за Северное Причерноморье, падение Измаила стало тяжелейшим ударом как с политической, так и с психологической точки зрения, ускорившим начало мирных переговоров между Константинополем и Санкт-Петербургом.

Политический штурм

Очередная русско-турецкая война, начавшаяся в 1787 году по инициативе Оттоманской Порты в надежде на возвращение земель, потерянных в результате предыдущей войны, практически с самого начала обернулась тяжелыми поражениями для турок. Но отказаться от своих претензий на Крым, Грузию и от получения доходов от черноморской торговли Константинополь уже не мог; к тому же такой шаг мог крайне негативно отразиться на отношениях с Англией и Пруссией, которые изо всех сих поддерживали реваншистские стремления Порты. Поэтому начавшиеся переговоры с Россией представители Турции затягивали, как только могли. Требовалось по-настоящему невероятное событие для того, чтобы сподвигнуть Порту к принятию русских условий, и наилучшим вариантом была бы еще одна решительная победа, желательно на сухопутном театре боевых действий.

Таким серьезным козырем могло бы стать взятие крепости Измаил, расположенной в нижнем течении Дуная. В ходе предыдущей русско-турецкой войны войска под командованием генерала Николая Репнина штурмовали и захватили ее, но по условиям заключенного в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора она вернулась в руки Порты. После этого крепость серьезно модернизировали под руководством иностранных фортификаторов, и она стала считаться практически неприступной — во всяком случае, если штурмующие не имеют многократного перевеса в живой силе. А Измаил к концу осени 1790 года серьезно усилил свой гарнизон за счет того, что принял за свои стены остатки разгромленных в ходе кампании гарнизонов других крепостей. Все это хорошо понимали и командующий Южной армией Григорий Потемкин, и его военачальники, которым он в начале осени 1790 года поручил осадить и взять Измаил: генералы Иван Гудович и Павел Потемкин и командующий Днепровской гребной флотилией генерал-майор Хосе де Рибас. Они не спешили со штурмом, рассчитывая на осаду, а потом и вовсе приняли на военном совете решение начать отвод войск от крепости, чтобы не вынуждать их зимовать в полевых условиях, что было чревато большими людскими потерями из-за холода и эпидемий.

Штурм Измаила 11 декабря 1790 года. Акварельный рисунок художника Михаила Иванова, сделанный по наброску с натуры, конец XVIII века

Источник: wikiwand.com

Обмен любезностями

Григорий Потемкин, от которого Екатерина II требовала успеха и только успеха, не утвердил этого решения. Он еще до того, как собрался военный совет, своим приказом вызвал к Измаилу генерал-аншефа Александра Суворова, на чьем счету были все крупные победы в кампаниях последних лет, и поручил ему возглавить штурм Измаила. Генерал-аншеф Александр Суворов прибыл на русские позиции под Измаилом 2 (13 по н. ст.) декабря, заодно по пути вынужден был разворачивать обратно уже уходившие от крепости полки. Проведя рекогносцировку, Суворов вынес краткий и неутешительный вердикт: «Крепость без слабых мест». Но каким бы ни было впечатление командующего от увиденного, отказываться от штурма он не был намерен, хотя много позднее признался, что на подобное можно было решиться лишь один раз в жизни.

Понимая, как мало времени ему отпущено (плачевное состояние полевого лагеря русской армии не укрылось от опытного военачальника, да и политические резоны победы были для него очевидны), Суворов начал ускоренную подготовку своих войск к атаке Измаила. Он приказал возвести вне зоны видимости от стен крепости точные копии ее основных укреплений — рвов, валов, насыпей и бастионов. Каждую ночь русские войска под личным командованием Суворова учились штурмовать их, отрабатывая действия до автоматизма: генерал понимал, что только так можно будет обеспечить высокую скорость атаки, за счет которой он намеревался взять Измаил. А пока офицеры и солдаты осваивали тонкости штурма измаильских укреплений, командиру ее гарнизона, сераскиру трехбунчужному Айдослу-Мехмет-паше был направлен ультиматум. «Я с войсками прибыл сюда. 24 часа на размышление — воля. Первый мой выстрел — уже неволя, штурм — смерть», — писал Суворов, на что получил ставший знаменитым ответ, что скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вспять, чем сдастся Измаил. Для такого ответа у паши были основания: он хорошо понимал, что крепость серьезно укреплена, а гарнизон под его командованием будет стоять насмерть, поскольку в любом другом случае и его, и всех подчиненных ждет смерть по распоряжению султана.

Александр Суворов и Михаил Кутузов перед штурмом Измаила в 1790 году. Рисунок художника Ореста Верейского, 1950 год

Источник: historic.ru

Удар с трех сторон

Чтобы дезориентировать противника и не дать ему возможности понять, в какой момент начнется штурм, Суворов приказал регулярно выпускать сигнальные ракеты, что держало турецких наблюдателей в напряжении. Сам он постоянно появлялся на одном и том же участке напротив Измаила, вынуждая обороняющихся стягивать основные силы именно сюда: всем была известна привычка русского полководца возглавлять войска на самом главном направлении удара. Но на сей раз Суворов собирался изменить этому обычаю и не участвовать в штурме лично, отдав все в руки своих подчиненных. Им предстояло тремя колоннами двинуться на штурм перед рассветом, чтобы после того, как будут взяты внешние укрепления, иметь достаточно светлого времени на завершение битвы внутри крепости — а в том, что она будет, не сомневался никто.

Ранним утром 10 (21 по н. ст.) декабря окружавшая Измаил русская артиллерия, как полевая, так и установленная на гребных судах де Рибаса, начала артподготовку, завершившуюся чуть позднее полуночи. В три часа ночи русские войска начали покидать лагерь, а в начале шестого утра устремились на приступ. И хотя буквально перед самым штурмом несколько перебежчиков из лагеря Суворова успели раскрыть основные детали его плана противнику, в точности указать место главного удара они не смогли — и это вынудило защитников Измаила в спешке маневрировать резервами, не имея возможности собрать достаточно сил для отражения штурма. В итоге уже в восемь утра сопротивление на внешнем обводе укреплений, превышавшем в длину 6 километров, было сломлено, и русские войска начали бои на улицах Измаила. По своему напряжению и кровопролитности они не уступали первой фазе штурма: сопротивление оказывал каждый дом, отошедшие от стен и валов турецкие солдаты отступали медленно, огрызаясь огнем. Лишь после того, как в город доставили легкие пушки и начали вести огонь картечью, сопротивление пошло на убыль. И все равно только через двенадцать часов, в пятом часу вечера, штурм был окончен, а крепость — взята.

«Штурм крепости Измаил в 1790 году». Картина художника-баталиста Федора Усыпенко, 1950 год

Источник: tsushima.su

Переходящая крепость

Впечатление от этой победы было тем более ярким, если учесть, что русские войска по численности уступали турецким: 31 тысяча штыков против как минимум 35 тысяч. Обычным для того времени соотношением потерь между штурмующими и обороняющимися было три к одному, но Суворов добился невозможного: русские войска потеряли, даже по самому большому счету, не более 4000 убитыми и 6000 ранеными, тогда как потери турок составили 26 тысяч только убитыми! На очистку Измаила от тел погибших защитников пришлось потратить шесть суток, в течение которых постоянно сменяющиеся команды пленных турок (их было всего около 6000 человек, треть из которых в первые же сутки умерла от ран) выносили убитых за пределы внешних укреплений.

Русская армия захватила в Измаиле серьезные трофеи на общую сумму более одного миллиона рублей, в том числе 265 орудий и свыше трехсот знамен. Но самым главным результатом победы стало то гнетущее впечатление, которое она оказала на Турцию и ее союзников. Оправиться от этой потери Оттоманская Порта уже не смогла, хотя и сделала все, чтобы оттянуть заключение тяжелого и невыгодного для нее Ясского мира, подписанного 29 декабря 1791 года. И как ни удивительно, по условиям этого договора Измаил пришлось вернуть Турции, поскольку граница между двумя странами была установлена восточнее, по Днестру! Поэтому русским войскам пришлось еще дважды — в 1809-м и в 1877-м годах — брать его, прежде чем он окончательно перешел во владение Российской империи.

Генерал-аншеф Александр Суворов награждает воинов после штурма Измаила. Картина художника Николая Кочергина, 1950 год

Источник: varvar.ru

Обложка: Въезд Александра Суворова в Измаил. Картина художника Аркадия Русина, 1953 год. Источник: liveinternet.ru

Смотрите также:

Пять генералиссимусов России: кто они?

Сражение над бездной: чудо-богатыри Суворова у Чертова моста

Орден Святого апостола Андрея Первозванного: награда в честь святого покровителя Руси

Григорий Потемкин: человек, перестроивший русскую армию

Почему Грузия существует: Георгиевский трактат

Во второй половине 1790 года русская армия одержала ряд крупных побед. Но возникла непростая ситуация. После падения турецких крепостей Сулин, Исакча, Тульча и Килия отступившие гарнизоны укрылись в Измаиле. И таким образом здесь образовался очень сильный гарнизон, который, используя удачное географическое положение, создавал существенные преимущества для турецкой стороны.

Командующий русской армией князь Григорий Потемкин-Таврический приказывает генерал-аншефу Суворову немедленно явиться под Измаил. Ранним утром 13 декабря Александр Суворов прибыл на место.

Несколько дней готовились к наступлению. Суворов на макетах учил войска, как нужно штурмовать высокие стены крепости . Потом генерал-аншеф послал ультиматум начальнику крепости Измаил с предложением сдаться, дав ему 24 часа на размышление. Но тот ответил отказом. Было понятно, что турки будут стоять насмерть. Да и крепость, по утверждению самого Суворова, который лично ее осмотрел со всех сторон, не имела слабых мест. Предстоял серьезный бой.

Рано утром 22 декабря русские войска оставили лагерь и, перестроившись в колонны, выступили к назначенным позициям. В половине шестого утра колонны двинулись на штурм Измаила. Атаковали постоянно. Турки предпринимали контратаки, которые отбрасывали русскую армию, после чего та снова шла в наступление, стараясь занять выгодные позиции.

Уже к 8 часам утра все основные укрепления были взяты, но бои продолжались на улицах. Последний очаг сопротивления турецкой армии в Измаиле был на городской площади. Здесь оборонялись янычары во главе с Максуд Гиреем. Он сдался лишь тогда, когда основная часть его отряда была перебита. В 16 часов крепость пала.

Потери турецкой армии были огромными: только убитых более 26 тысяч, девять тысяч попали в плен. Общие потери русской армии составили 4582 человека.

Взятие Измаила имело огромное значение для русско-турецкой войны. Наступил коренной перелом в войне. Взятие крепости открыло прямую дорогу русской армии на Константинополь. Это был серьезный удар по суверенитету Турции, которая впервые столкнулась с угрозой потери государственности. Она была вынуждена в 1791 году подписать мирный договор в Яссах, означавший ее поражение. По этому договору было подтверждено присоединение Крыма к России и установление русско-турецкой границы по реке Днестр.