поделиться знаниями или

запомнить страничку

- Все категории

-

экономические

43,636 -

гуманитарные

33,652 -

юридические

17,917 -

школьный раздел

611,756 -

разное

16,898

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

Владислав

История

+10

Кавказ в 19 веке; Кавказская война 1817-1864

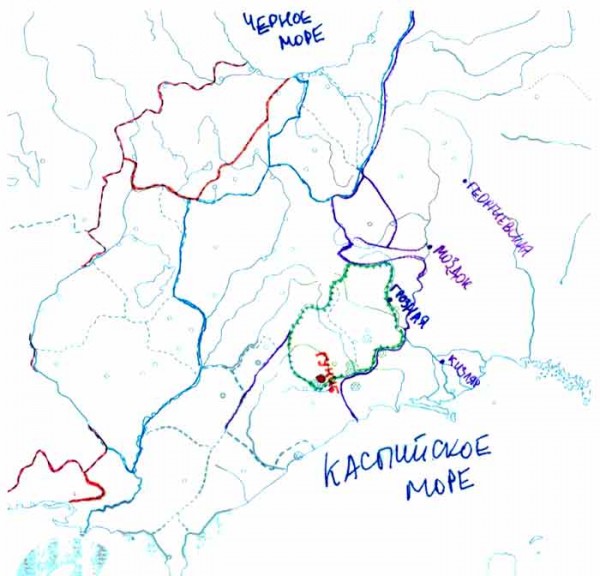

1. Обозначьте разным по цвету кантом границу России на 1800 и 1878 гг. Покажите территории, присоединенные к России в 1800-1801 гг., 1802-1830 гг. и 1831-1864 гг.

2. Покажите территории Закавказья, отошедшие к России по договорам с Османской империей, Персией и по Берлинскому трактату 1878 г.

3. Нанесите на карту укрепленные линии, возведенные в ходе Кавказской войны 1817—1864 гг. и покажите территорию мусульманского государства горцев (имамата) в 40-е годы XIX в.

4 Покажите стрелками разного цвета захват черкесами Черноморской укрепленной линии, основные направления действий отрядов имамов в 1830-1834 гг., Шамиля в 1840-1854 гг. и русских войск против него и черкесов.

5. Разным цветом обозначьте действия русских и турецких войск в период Крымской войны.

4 года назад2.6K Следить

OBRAZOVALKA.COM

OBRAZOVALKA.COM — образовательный портал

Наш сайт это площадка для образовательных консультаций, вопросов и ответов для школьников и студентов .

На вопросы могут отвечать также любые пользователи, в том числе и педагоги.

Консультацию по вопросам и домашним заданиям может получить любой школьник или студент.

Вопрос от пользователя

Работа с контурной картой.

Кавказ в XIX в.

1. Подпишите моря и крупные реки.

2. Обведите границы России на Кавказе, сложившиеся к 1801 г.; 1828 г.; 1864 г.; 1878 г.

3. Обведите основной район борьбы горцев под руководством Шамиля против русских войск.

4. Подпишите города и укрепления, построенные на Кавказе в XIX в.

5. Точкой отметьте аул, где был пленён Шамиль, и напишите его название.

Ответ от эксперта

2. фиолетовым (по линии укреплений)- 1801 г.; синим — 1828 г.; оранжевым — 1864 г.; красным- 1878 г.

3. Зеленым цветом

4. Фиолетовым — укрепления

5. Аул Гуниб.

Начавшийся еще в середине XVI века процесс колонизации горских земель значительно усилился в период Кавказской войны. На отобранных и завоеванных горских землях началось строительство большого комплекса военных сооружений, дорог, укреплений и крепостей, служивших опорными пунктами – плацдармами для проникновения вглубь Северного Кавказа.

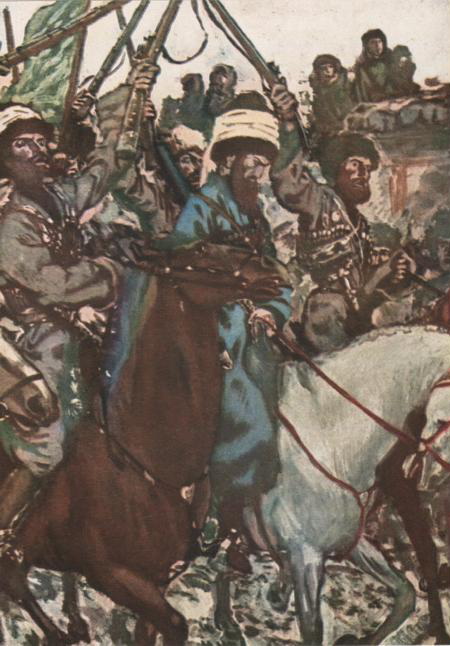

В конце 1820-х гг. в Дагестане и Чечне возникло движение горских народов с религиозным призывом, составной частью которого был газават – «священная война» против «неверных». Освободительная борьба против колониальной экспансии русского царизма сочеталась с выступлением против гнёта местных феодалов. «Мусульманин должен быть свободным человеком», – провозглашал духовный глава горцев шейх Мухаммад аль-Яраги . Борьба кавказских народов проходила под руководством трех имамов и прошла три основных этапа.

В 1834 г. имамом Дагестана был избран Шамиль (1797-1871), житель селения Гимры, который развил успехи своих предшественников. С этого момента началась героическая 25-летняя борьба народов Северного Кавказа под руководством Шамиля против одной из мировых империй.

Для усиления сопротивления Шамиль ездил по сёлам , распространяя и укрепляя шариат, объясняя горцам необходимость объединения для противодействия завоевателям . Избрав своей резиденцией село Ашильта Койсубулинского общества Шамиль занялся созданием опоры среди аварских джамаатов. В каждом селении он старался создать группу своих последователей, способных организовать боевые группы, обеспечить их оружием, продовольствием. Царское командование неоднократно пыталось склонить Шамиля к прекращению борьбы. Имам в свою очередь готов был вести переговоры о мире. Условие было только одно: равноправное уважительное отношение к народам Северного Кавказа, невмешательство в их внутренние дела. Требования о капитуляции Шамиль решительно отвергал.

Влияние Шамиля в Дагестане росло. Так, Ахмед-хан, управляющий Аварским и Мехтулинским владениями 19 декабря 1836 г. с тревогой писал командиру Отдельного Кавказского корпуса генералу Г. Розену: «Все горские селения, ближние к Аварии, склонились к Шамилю и повинуются ему…» . Такое же положение сложилось и в Чечне. Чтобы не допустить назревавшего восстания сюда были предприняты экспедиции, сопровождавшиеся разрушением непокорных селений, уничтожением запасов продовольствия, захватом скота, прокладкой новых дорог.

В Дагестане между российскими войсками и сторонниками Шамиля произошли несколько сражений. В июне 1837 года отряд генерала К. Фези взял приступом селения Унцукуль, Ашильта и укрепление Ахульго, затем войска осадили село Телетль, где оборону держал Шамиль со своими сподвижниками. В виду усталости обеих сторон было заключено перемирие, что вызвало негодование царя Николая I, полагавшего, что этот договор явился моральной победой восставших горцев и лично Шамиля. В поездке по Кавказу летом-осенью 1837 года царь хотел принять покорность горских народов лично из рук имама. В связи с этим между Шамилем и генералом К. Клюгенау состоялась встреча, где имаму предлагалось прекратить борьбу и явиться с покорностью к царю, на что последовал отказ.

30 ноября 1837 года командиром Кавказского корпуса был назначен генерал Е. Головин. Понимая, что в Телетле был заключен не мир, а только перемирие, Шамиль готовился к продолжению борьбы. Он обосновался на горе Ахульго и занялся его укреплением. Весной 1839 года был сформирован отряд под командованием генерала П. Граббе, который направился в сторону Ахульго, а Шамиль, собрав войско, занял оборону в селении Аргвани с тем, чтобы здесь дать бой и не допустить дальнейшего продвижения русских вглубь Дагестана.

Чтобы остановить очередной штурм, Шамиль вынужден был выполнить требование генерала П. Граббе – выдать в заложники своего старшего сына Джамал-ад-дина. Шамиль рассчитывал, что русские, получив мальчика, снимут осаду Ахульго, тем самым измученные долгой осадой защитники будут спасены. Однако П. Граббе продолжил штурмовать село , который, наконец, был занят. В ходе осады Ахульго погибли жена Шамиля Джавгарат, малолетний сын Саид, дядя Бартыхан, сестра Патимат. В ночь на 23 августа 1839 года Шамиль с семейством и ближайшими соратниками вырвался из окружения, унося на себе раненого сына Гази-Мухаммада. Беглецы переправились через реку и направились в сторону Чечни. Ознакомившись с рапортом о взятии Ахульго, царь Николай I отметил: «Прекрасно, но жаль, что Шамиль ушел, и признаюсь, что опасаюсь новых его козней. Посмотрим, что далее будет» . Опасения царя были не напрасны. Не прошло и года, как Шамиль вновь начал борьбу за религию, свободу и независимость во главе многотысячной народной армии.

Таким образом, первый этап народного движения завершился грандиозной битвой между горцами и русскими при Ахульго (1839) .

Второй этап, охватывающий период (1840-1852), историки называют «блистательной эпохой Шамиля». 8 марта 1840 г. в селении Хьалхар-Мартан Шамиль был провозглашен имамом Чечни. Поддержку имаму оказали Ташу-Хаджи, Шуаиб-Мулла, Ахверды-Магома др. 1840-е годы принесли крупные успехи Шамилю, он получил свежее подкрепление в результате объединения под своей властью вольных обществ Дагестана и тейпов Чечни. Полководческий талант и выдающиеся способности организатора позволили Шамилю создать надежный аппарат управления в виде преданных ему наибов. В июне 1841 года командующий Отдельным Кавказским корпусом генерал Е. Головин писал военному министру князю А. Чернышеву: «Можно сказать утвердительно, что мы еще не имели на Кавказе врага лютейшего и опаснейшего, как Шамиль. С течением обстоятельств власть его получила характер духовно-военной, той самой, которою в начале исламизма меч Мухаммеда поколебал три части Вселенной» .

Государство горцев имамат стало исторической реальностью, обретя все необходимые атрибуты и признание, как на Кавказе, так и за его пределами. Важнейшим правительственным учреждением имамата являлся созданный в 1841 г. Государственный Совет – Диван-хана, состоявший из доверенных лиц Шамиля, наибов и высших богословов-улемов. В его функции входило рассмотрение общих вопросов управления, военной организации, хозяйственных мероприятий, судебных дел. Законодательство в имамате складывалось на основе норм шариата. Решения конкретных правовых вопросов и работа государственных органов определялись положениями «Низама». Этот кодекс законов для руководства страной представлял собой сборник правительственных постановлений и мер, относящихся к безопасности страны и благосостоянию народа.

Территория имамата состояла из районов, во главе каждого из которых стоял наиб. Наибы, составлявшие высшее звено гражданского и военного управления имамата, подчинялись в свою очередь мудиру, руководителю области.

В имамате была создана система налогов для финансового и продовольственного обеспечения государственных органов и ведения войны с царской Россией. Шариатская казна имела ряд источников поступления, основным из которых был закят — процент, взимаемый с ежегодного урожая и приплода скота, а также с денежных доходов.

Государственная система имамата в целом соответствовала социально-экономическим и политическим условиям Дагестана и Чечни , отвечала национальным чаяниям и антифеодальным настроениям масс, социальная политика проводилась в интересах народа. Образование имамата явилось одним из наивысших достижений горцев.

Это было государство военного типа. Каждый совершеннолетний мужчина считался военнообязанным и должен был иметь наготове оружие. Общее ополчение населения государства составляло 30-40 тыс. чел., разбитое на отряды по 50, 100 и 500 человек, имевшие своих начальников. В числе постоянных воинских частей имамата был и русский отряд беглых солдат и бывших военнопленных. Основу народной армии составляли регулярные воинские части «муртазеки», находившиеся на постоянной службе у Шамиля и его наибов . Набор муртазеков производился следующим образом: каждые 10 дворов или семейств выставляли и постоянно содержали одного конного воина, кто достоин такой службы – решал сельский джамаат.

В армии Шамиля вводились воинские звания. Отличившиеся бойцы и военачальники получали почетное оружие, наградные знаки и пенсии. Было налажено производство пороха, ядер, картечи, а впоследствии и пушек . Все это значительно усилило боевую мощь горцев, и из обороны Шамиль все чаще начинает переходить в наступление.

Шамиль неустанно работал над укреплением дисциплины и порядка в войсках горцев. В предписании наибу Ахвердилаву имам настаивал: «Когда победите неверных, не убивайте ни стариков, ни женщин, ни детей, не жгите ниву, не рубите деревья, не режьте животных (кроме тех случаев, когда они необходимы вам для пищи); не обманывайте, когда вы находитесь во взаимном перемирии, и не нарушайте мир, когда вы заключили его» .

Проводимые имамом и его сподвижниками реформы оказались настолько успешными, что уже к 1842 году царским войскам на Кавказе противостояли части народной армии, вдохновляемые на борьбу идеями ислама, свободы и независимости.

Весной 1842 года войска Шамиля вступили в Гази-Кумухское ханство, восторженно встреченные местным населением. 28 марта пала русская крепость близ Кумуха, а гарнизон ее оказался в плену. По поводу освобождения Гази-Кумухского ханства Шамиль обратился с воззванием к чеченскому народу, в котором благодарил чеченцев за помощь. В то же время генерал П. Граббе с большим отрядом собрался в поход на столицу Шамиля Дарго. Отряд столкнулся с ожесточенным сопротивлением горцев. Войскам приходилось пробиваться через сплошные лесные завалы, отражая с флангов и тыла непрерывные атаки чеченских и дагестанских ополченцев. Движение тормозил громадный обоз, требовавший для прикрытия почти половину сил. Количество больных и раненых непрерывно росло. Видя бесперспективность дальнейшего движения, П. Граббе принял решение отступать. Наконец произошел ожесточенный бой, при котором горцы дрались самоотверженно, а русские защищались слабо . Ими овладела паника, и они обратились в бегство, бросив провиант, орудия, раненых и много имущества.

Недовольный действиями своих генералов Николай I назначает новым командующим Кавказским корпусом генерала А. Нейдгардта, который делает ставку на подрыв изнутри движения горских народов, ищет «подходы» к сподвижникам Шамиля. Активизируется сеть царских лазутчиков, плетутся заговоры с целью подкупа, дискредитации или физического устранения влиятельных наибов Дагестана и Чечни.

Однако предотвратить широкомасштабное наступление народно-освободительной армии в Дагестане российская администрация не смогла. 27 августа 1843 года 10-тысячная армия Шамиля вступила в Аварию. Были покорены крупные села Унцукуль, Балахани, Тануси, взяты русские укрепления при Цатанихе, Ахальчи, Старом и Новом Гоцатле и др. За три недели Шамиль овладел почти всей Аварией, разгромил и уничтожил 11 рот пехоты, захватил сотни пленных, несколько пушек и огромное количество оружия. Успехи восставших в Дагестане побудили присоединиться к движению даргинцев, до того соблюдавших в отношении российских войск нейтралитет. Знаменитый наиб Кебед-Мухаммад выйдя к берегу Каспийского моря, осадил Низовое укрепление, отряд Хаджи-Мурата, заняв селение Аракани, перекрыл все выходы из Аварского ханства. Таким образом, восставшие горцы в 1843 году добились больших успехов. Территория имамата увеличилась вдвое, под контролем царских властей на Северо-Восточном Кавказе оставались лишь приморский Дагестан и равнинная часть Чечни. На Кавказ были переброшены дополнительные силы. Весной 1844 года Нейдгардт обратился с воззванием к народам Дагестана и Чечни, угрожая казнями и разорением селений . Шамиль выбирает тактику активной обороны. В Чечне горцы осаждают крепость «Внезапную», начались боевые действия в Табасаране и Кайтаге, которые жестоко были подавлены русскими войсками. В начале июня 1844 года на сторону Шамиля перешёл генерал русской службы Даниял-бек, владетель Элисуйского султаната на границе с Грузией. Считая его переход на сторону муджахидов важной политической победой, Шамиль принял его с почестями и назначил мудиром – начальником четырех наибств.

Высочайше утвержденным планом действий на 1845 год войскам Кавказского корпуса ставилась задача проникнуть вглубь гор, разбить и рассеять мятежные скопища Шамиля. 3 июня 1845 года русские войска двинулись в общества Гумбет и Андию. 14 июня отряды заняли село Анди, которое местные жители заблаговременно покинули. Здесь Воронцов вынужден был задержаться, ожидая прибытия транспортов с продовольствием и боеприпасами. Войска страдали от непривычной холодной и дождливой для лета погоды. Окрестные сёла были пусты, жители ушли, забрав с собой скот и все имущество. Отряды горцев постоянно тревожили русских своими набегами. Наконец, в начале июля войска численностью 9,5 тысяч человек продолжили наступление на столицу Шамиля. После упорных боев в ночь на 7 июля 1845 года горцы подожгли и оставили Дарго, в этот день у русских погибло 36 человек: 1 генерал, 3 офицера, 28 солдат и 4 милиционера, ранено 137 и контужено 32 человека. Рассеявшиеся при захвате Дарго, горцы не думали сдавать позиций, а периодически атаковали и обстреливали противника.

Главная цель экспедиции – занятие столицы имамата и резиденции Шамиля – была выполнена со сравнительно небольшими потерями. Но захватив Дарго, царские войска оказались почти в полном окружении. Посланный в Ичкерийский лес для встречи транспорта с продовольствием и боеприпасами из Анди отряд генерала Клюгенау попал в устроенную чеченцами засаду и понес огромные потери. На помощь имаму из Дагестана и Чечни прибывали все новые отряды ополченцев. Положение для Воронцов становилось критическим, командующий решил оставить Дарго и пробиваться вниз по течению реки Аксай к укреплению Герзель-аул. Моральное состояние отряда с каждым днем и каждым часом становилось все более тяжелым. Одновременно генерал Фрейтаг выступил навстречу главным силам на помощь главному отряду М. Воронцова и спас последнего от полного уничтожения. 20 июля войска возвратились в Герзель-аул. Потери российских войск за время отступления из Дарго составили 308 человек убитыми, 857 ранеными, 178 контуженными и 42 пропавшими без вести. Экспедиция 1845года в столицу Шамиля стала символом одного из самых крупных провалов в стратегии и тактике Кавказской войны. Из плана, разработанного Николая I, был выполнен только один пункт – проникновение в столицу Шамиля, причем которую он сам оставил. По мере продвижения отряда вглубь гор, неся большие потери людей, М. Воронцов понял, что воевать с горцами привычными методами бесполезно. Официальный Петербург осыпал участников похода наградами, граф Воронцов получил титул князя, но общественная память запечатлела эти события как тяжелое поражение русской армии в войне с горцами летом 1845 года.

Зимой 1845-1846 гг. было сформировано пять крупных отрядов, охвативших территорию имамата по всему периметру границ. Планам царских стратегов Шамиль решил противопоставить расширение масштабов народно-освободительной войны. На совещании наибов в ичкерийском селе Ведено, ставшим столицей имамата после разрушения Дарго, было решено предпринять поход на Западный Кавказ. 16 апреля 1846 г. Шамиль во главе 15-тысячного войска двинулся в Малую Кабарду. Однако кабардинским князьям и богатым узденям удалось удержать подвластных им крестьян от присоединения к восставшим. На сторону Шамиля перешло только пять местных предводителей отрядов.

Царское командование предприняло срочные меры по ликвидации прорыва. Поход в Кабарду окончился для Шамиля неудачно, тем не менее, ему удалось отойти назад без больших потерь. Неудача похода Шамиля и активные действия русских поколебали решимость населения Малой Чечни продолжать борьбу. Ряд чеченских семей начали переселяться под защиту возводимых русскими укреплений.

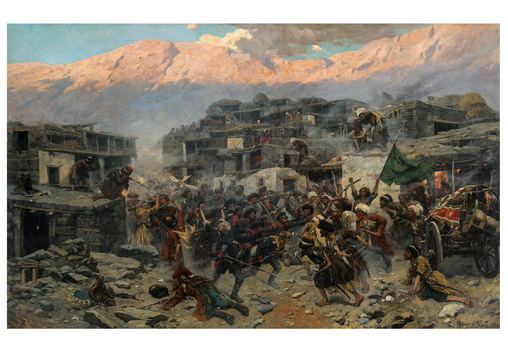

Угроза вторжения русских войск в Нагорный Дагестан побудила имама Шамиля принять меры к устройству линии укреплений у селений Ирганай, Гергебиль, Салты, Чох. В июне 1847 года М. Воронцов во главе значительного отряда пытался взять штурмом укрепленный село Гергебиль, но без успеха. Потерпев неудачу под Гергебилем, наместник Кавказа решил уничтожить другой укрепленный оплот Шамиля – Салты. Бои за это село носили ожесточенный характер. Горцы сопротивлялись не менее упорно и отчаянно, чем при защите Ахульго. Штурмовые действия атакующих наталкивались на вылазки и контратаки осажденных. Наконец русские прибегли к хитрости, они стали портить питьевую воду оборонявшихся, защитников кроме голода и всяких невзгод стала мучить жажда. Геройское сопротивление горцев длилось 52 дня, ими были отбиты два штурма, потери русских возросли до двух тысяч человек. Наконец 8 сентября 1847 года осаждавшим удалось взорвать главную башню аула-крепости с прилегающими к ней стенами, после чего начался новый штурм. Однако горцы еще неделю упорно оборонялись в завалах и только 14 сентября последние защитники покинули Салты.

В первой половине 1848 года главные события разворачивались вокруг села Гергебиль. 13 июня русские войска подошли к селению , которое обороняла 1 тысяча горцев. Гергебиль был подвергнут массивному артиллерийскому обстрелу (25 орудий громили оборону горцев), в результате чего часть укреплений была разрушена. В ночь на 7 июля защитники покинули разрушенный Гергебиль. Осада и взятия села стоила русским 351 человек убитыми и ранеными. Падение еще одной укрепленной крепости убедило имама, что продолжение тактики пассивной обороны приведет к поражению в войне. Стремясь перехватить инициативу, Шамиль с 12-тысячным войском двинулся в Самурский округ и 15 сентября прибыл в Ахты. Недалеко от селения располагалась царская крепость, построенная в 1839 году, против него и были направлены все действия горцев. Их единственное орудие начало методично обстреливать крепость, когда один из снарядов попал в пороховой погреб. Через образовавшуюся брешь горцы бросились в крепость, но их атака была отражена. Последующие штурмы крепости также не принесли удачи, к тому же на помощь гарнизону пришла помощь в лице русского отряда под командованием генерала М. Аргутинского-Долгорукова, и Шамилю пришлось отступить. Сражением за Ахты завершились военные действия 1848 года в Дагестане.

Тяжелые потери, понесенные имаматом в 1846-1849 гг., побудили Шамиля искать поддержки на международной арене, в первую очередь у султанской Турции, однако реальной помощи не получил. С целью активизации повстанческого движения среди адыго-черкесских народов Шамиль отправляет на Западный Кавказ своего наиба Мухаммад-Амина, которому вскоре подчинилась значительная часть абадзехов, убыхов, шапсугов и натухайцев. В послании наибу Шамиль писал: «…Узнал я, что жители вашего края оказывают тебе полное повиновение, и ты с должною исправностью исполняешь мои приказы. Еще поручаю тебе, когда будешь в Карачае, то проповедуй жителям ислам; внушай им, что истинная вера есть ислам, а прочее все ложь, и первое ее условие также есть джихад с неверными, как с Божьими врагами, и склоняй их к приготовлении военных материалов…»

Поскольку с весны 1850 года основные боевые действия переместились на Западный Кавказ, царское командование определило своим войскам, дислоцированным в Чечне и Дагестане, в основном оборонительные задачи.

Зимой 1851 года возобновились боевые действия в Чечне: бой у Шалинского окопа, набег Хаджи-Мурата на Сунженскую линию, боевые стычки в междуречье Шавдона и Бассы и др. Обострилась обстановка и в Дагестане. У села Гамаши Шамиль потерпел поражение. Неудачным оказался поход Хаджи-Мурата в Табасаран, когда вместо кропотливой организаторской и пропагандисткой работы, создания органов народной власти и дружин ополчения знаменитый наиб фактически занялся захватом имущества и скота. Потерпев поражение у селения Хучни, Хаджи-Мурат отступил в горы, а оставшись без поддержки, восставшие табасаранцы, вынуждены были покориться.

Шамиль обвинил Хаджи-Мурата в неправильности действий и лишил его наибства. Разногласия между ними зашли так далеко, что произошли стычки отрядов враждующих сторон. В дальнейшем Хаджи-Мурат, опасаясь за свою жизнь, прибыл в ноябре 1851 года к крепости Воздвиженской и объявил о готовности перейти к русским. Из крепости бывший наиб был направлен в Тифлис к наместнику М. Воронцову, который стремясь подорвать влияние Шамиля среди горских народов, благожелательно принял Хаджи-Мурата и обещал ему помочь в возвращении его семейства, оставшегося на контролируемой имамом территории. Переговоры об освобождении семьи не увенчались успехом. Прибыв в город Нуху, бывший наиб вновь попытался наладить связь с родными, но неудачно. 22 апреля 1852 года во время прогулки за городом, Хаджи-Мурат и его четверо товарищей, открыв огонь по сопровождавшему их милицейскому конвою бежали. Настигнутые погоней у селения Беляджик Хаджи-Мурат и его два сподвижника были убиты, другие арестованы.

Между тем Шамиль продолжал получать из Кайтага и Табасарана письма с просьбой о помощи. В конце 1851 года в Приморский Дагестан был отправлен наиб Бук-Мухаммад с 200 горцами, который должен был исправить ошибки, допущенные Хаджи-Муратом. Однако против Бук-Мухаммада выступили значительные силы русских и местных жителей. Наиб обосновался в селе Шеляги, возведя там укрепления, решив бороться до конца. Произошло жестокое кровавое сражение в результате которого Бук-Мухаммад был смертельно ранен, его сподвижники также пали в этом бою, часть успела отступить и скрыться.

С осени 1851 года основная тяжесть боевых действий вновь переместилась в Чечню: русский отряд под командованием князя А. Барятинского с боями прошел через Шалинскую поляну до села Автуры и реки Хулхулау, продолжалась рубка лесов в Гехинском ущелье. К началу 1852 года А. Барятинский предпринял поход в Большую Чечню с тем, чтобы прорваться к столице Ведено, но потерпел неудачу. После ожесточенного боя, в котором сам Шамиль сражался как простой боец, царские войска вынуждены были вернуться в свой лагерь на реке Аргун .

События весны-лета 1852 года показали, что отряды Шамиля активно действовали по всей территории Чечни и даже в соседнем Владикавказском округе. Понимая, что одними репрессиями ничего не добиться А. Барятинский предложил наместнику Кавказа М. Воронцову новый план управления Чечней, заключавшийся в том, что привычный горцам аппарат управления (наибства, словесные суды и пр.) ставился под контроль российских чиновников, офицеров, местных феодалов, доказавших свою верность и преданность российскому правительств. Заручившись поддержкой своих инициатив на самом высоком уровне, А. Барятинский зимой 1853 года предпринял очередную экспедицию в Большую Чечню, которая заключалась в проложении свободного пути от Кумыкских степей до крепости Воздвиженской, что и было им достигнуто. На Лезгинской кордонной линии в Дагестане кавказской администрацией было начато насильственное переселение жителей горных селений на плоскость.

На третьем этапе (1853-1859), в связи с истощением экономики имамата изнурительной борьбой, усталостью населения и усилением царской армии новыми силами, положение горцев становилось все более сложным. «Горцы с каждым днем бессилели и беднели.

Резкое обострение с весны 1853 года отношений с Турцией, приведшее через несколько месяцев к войне, заставило российское правительство отложить на время планы покорения горских народов и перебросить основную массу войск в Закавказье. Шамиль попытался перехватить военную инициативу, было решено совершить поход на Лезгинскую линию и в Джаро-Белоканский округ, вновь поднять на борьбу народы Южного Дагестана. 25 августа 1853 года 15-тысячный отряд Шамиля, спустившись с гор, прорвал левый фланг линии и занял Старые Закаталы. Однако овладеть крепостью он не смог, так как на помощь гарнизону царское командование перебросило дополнительные силы. Не оправдались и надежды на восстание населения Джаро-Белоканского округа. 4 октября 1853 года началась война с Турцией.

Летняя кампания 1854 года началась с похода 15-тысячного войска Шамиля в сторону Кахетии. Единоверная Османская империя протягивала руку Шамилю для совместной борьбы против Российской империи. Имам воспринял это с воодушевлением и начал готовиться (тайно) к походу в сторону Грузии для воссоединения с турецкой армией. Однако, турки навстречу Шамилю не двинулись, т.к. сами недавно потерпели ряд поражений и переживали не самые лучшие времена. Прождав на границе с Грузией некоторое время, в течение которого отряды горцев сделали несколько глубоких рейдов на грузинскую территорию, захватив скот, имущество в деревнях, а также пленных, среди которых оказались княгини Чавчавадзе и Орбелиани с детьми и прислугой, войско Шамиля повернуло назад . После этих событий, Шамиль остыл к единоверной Порте, чьи войска так и не смогли пробиться ему навстречу.

Между тем начались переговоры об освобождении грузинских княгинь, в обмен на которых Шамиль потребовал своего старшего сына Джамал-ад-дина, отданного им в аманаты русским в августе 1839 года во время защиты Ахульго и денежный выкуп. Обмен был произведен, сын Шамиля вернулся к отцу, деньги поступили в казну имамата и были розданы наиболее нуждающимся горским семьям. На своего старшего сына Шамиль возлагал некоторые надежды в ведении борьбы против русских, однако вскоре Джамал-ад-дин скончался.

29 ноября 1854 года новым наместником Кавказа стал граф Н. Муравьев, который пришел к мысли вступить в мирные переговоры с имамом. Взамен на нейтралитет Шамилю предлагалось признание имамата как самостоятельного государства горцев под протекторатом России. Условия эти показались Шамилю приемлемыми. Население имамата устало от военных невзгод, хозяйство приходило в упадок, а продолжение широкомасштабной войны грозило полным разорением и исчезновением самих горских народов.

О переговорах Шамиля с Н. Муравьевым официальных документов не сохранилось, скорее всего, они велись наместником с молчаливого согласия официального Петербурга. Но косвенные сведения дают основание полагать, что стороны заключили перемирие. Действия Муравьева сводились в основном к строительству и ремонту укреплений, исправлению дорог и рубке новых просек вдали от владений Шамиля. Была снята экономическая блокада с районов, входивших в состав имамата, с обеих сторон начался обмен пленных.

26 августа 1856 года новым наместником Кавказа назначается князь А. Барятинский. Стремление Н. Муравьева примириться с горцами, новый наместник считал неоправданной слабостью. А. Барятинский начал с решительных административных и военных реформ. Отдельный Кавказский корпус был переименован в Кавказскую армию, главнокомандующим которой стал сам А. Барятинский. В его распоряжении находились огромные силы – 225223 человека. В то же время все войско имама, включая ополченцев, едва достигало 40 тысяч человек.

С осени 1856 года началось широкомасштабное наступление на Чечню, один за другим истреблялись сёла , прорубались новые просеки в лесах. Летом 1857 года войска левого фланга кавказской линии под командованием генерала Евдокимова воздвигли несколько укреплений, проложили мосты в горах. После «усмирения» нагорной части Малой Чечни русские войска устремились в Большую Чечню. Жаркие бои разгорелись в Салатавии, соединявшей Чечню с Дагестаном. В Южном Дагестане зимой 1856-1857 гг. проводились разработки дорог и проложение просек вдоль Лезгинской кордонной линии по южным отрогам Главного кавказского хребта. К 26 июля 1857 года закончилось покорение западной части Дидойского общества, был разорено более 20 селений . На всех фронтах имамата продолжались бои. Вслед за отпадением от имамата Малой Чечни покорность царскому командованию стали приносить многие общества Большой Чечни. К концу 1858 года под контролем Шамиля оставалась одна Ичкерия. Стремясь овладеть столицей имамата, генерал Н. Евдокимов разделил свои войска на три отряда, каждый из которых начал стягиваться к Ведено. С 19 марта столица имамата находилась в полной блокаде. После усиленного артиллерийского обстрела оборонительные редуты были превращены в развалины, в самом Ведено начались пожары. В ночь на 1 апреля 1859 года защитники вынуждены были покинуть село . С падением ведено вся Чечня, включая Ичкерию, отпала от имамата и подпала под власть русских. В течение двух месяцев царские войска занимались переселением горцев на захваченные территории, устройством дорог и мостов, новых укреплений и штаб-квартир. В июне А. Барятинский возобновил наступление на Дагестан с трех сторон. Покинув Чечню, Шамиль с оставшимися войсками перебрался в Дагестан. Имам прилагал отчаянные усилия, чтобы защитить Дагестан от вторжения царских войск. На съезде наибов, кадиев и алимов в Хунзахе, ставшим последним в истории имамата, Шамиль призывал всех сплотиться для продолжения борьбы за свободу и независимость. Но защищать государство горцев было уже не кому. Усталость от многолетней войны, разруха, голод, болезни, гибель лучших боеспособных людей обусловили падение имамата.

Потеряв свою столицу Ведено, получив множество тяжелых моральных ударов , имам, тем не менее, решил продолжать борьбу и защищаться до последней возможности, избрав для этого Гуниб — место, известное своей неприступностью. Сюда он прибыл со своей семьей и небольшим числом оставшихся верными ему горцев.

9 августа Гуниб был полностью блокирован царскими войсками под общим командованием генерала А. Врангеля: 15 батальонов, 5 сотен конно-иррегулярного полка, 2 сотни Акушинской конной милиции, рота саперов, дивизион драгун, 6 сотен туземной милиции и 14 орудий. В распоряжении Шамиля находилось около 400 сторонников с 3 пушками. Гора Гуниб считалась труднодоступной, но слишком малые силы горцев не могли полностью ее контролировать. Пытаясь выиграть время и рассчитывая на помощь извне, Шамиль 17 августа вступил в переговоры с неприятелем. Прибывший в лагерь осаждавших А. Барятинский, предложил Шамилю почетную капитуляцию, он обещал отпустить всех защитников Гуниба и разрешить Шамилю с семейством отправиться для паломничества в Мекку. Шамиль ответил отказом.

Решающий штурм начался 24 августа. Одна колонна русских заняла с боем сады, лежавшие на северной стороне Гуниба. Другая, преодолевая ожесточенное сопротивление горцев, поднималась наверх с восточной стороны, с боя занимая каждый уступ. Третья колонна при помощи веревок и лестниц забралась на верхнюю площадку горы с юго-восточной стороны. Вместе с мужчинами оборону Гуниба держали женщины. Они не только помогали в сооружении оборонительных рубежей, таскали камни, с оружием в руках со своими мужьями и братьями выходили на охрану крепости, но и переодетые в мужскую одежду ходили по краю крепости, чтобы психологически воздействовать на царских солдат, сражались вместе с мужчинами, стойко перенося все тяготы войны.

В разговоре с наместником имам узнал, что теперь ему следует отправиться в Россию, для встречи с царем Александром II, который и определит его дальнейшую судьбу. Таким образом вернуться в Гуниб Шамилю не позволили, и это был очередной обман русских в отношении имама.

Впоследствии Шамиль в качестве почетного военнопленного со своей семьей проживал в городах Калуге и Киеве, и только в 1869 году ему было позволено уехать в Аравию совершить паломничество. Путешествие имама Шамиля по территории Османской империи было своеобразным триумфом среди местного населения, таково было в глазах турок обаяние человека, провоевавшего с могущественною империей почти 25 лет, в то время. Турецкий султан торжественно принял Шамиля в своем дворце.

Благополучно совершив хадж, имам со своей семьей некоторое время обосновался в городе Медине, где умер в 1871 г. и был похоронен на кладбище Джаннат уль-Бакия , рядом с дядей пророка Мухаммеда .

Во главе с имамом Шамилем кавказские народы вели героическую борьбу с могущественной Российской империей в течение 25 лет. Народно-освободительное движение горцев под руководством имама Шамиля – главное событие в истории Кавказа XIX в., оказавшее серьезное влияние на отечественную и мировую историю.

В результате Кавказской войны Чечня, Горный Дагестан и Северо-Западный Кавказ были присоединены к России насильственными военными методами, свойственными колониальной политике царизма.

15

16522