СИТУАЦИЯ

Отношения Советского Союза с Демократической Республикой Афганистан традиционно отличались дружественным характером, независимо от менявшихся в Кабуле политических режимов. Построенные при техническом содействии СССР объекты промышленности составляли к 1978 г. до 60 % всех афганских предприятий. Но в начале 1970-х гг. XX века Афганистан по-прежнему представлял собой одно из беднейших государств мира. Статистика свидетельствовала, что 40% населения проживало в абсолютной нищете.

Новый импульс отношения Советского Союза с ДРА получили после победы в апреле 1978 г. Саурской, или Апрельской, революции, совершенной Народно-демократической партией Афганистана (НДПА). Генеральный секретарь партии Н.-М. Тараки объявил о вступлении страны на путь социалистических преобразований. В Москве это встретили с повышенным вниманием. В советском руководстве оказалось немало энтузиастов «прыжка» Афганистана из феодализма в социализм, подобно Монголии или советским республикам Средней Азии. 5 декабря 1978 г. между двумя странами был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Но лишь по большому недоразумению утвердившийся в Кабуле режим можно было квалифицировать как социалистический. В НДПА обострилась давно шедшая борьба между фракциями «Хальк» (руководители – Н.-М. Тараки и Х. Амин) и «Парчам» (Б. Кармаль). В стране, по существу, провалилась аграрная реформа, ее лихорадили репрессии, грубо попирались нормы ислама. Афганистан оказался перед фактом развязывания масштабной гражданской войны. Уже ранней весной 1979 г. Тараки попросил ввести советские войска на территорию Афганистана, чтобы предотвратить худший сценарий событий. Позднее такие просьбы повторялись неоднократно и исходили не только от Тараки, но и других афганских руководителей.

РЕШЕНИЕ

Менее чем за год позиция советского руководства в этом вопросе поменялась от сдержанности до согласия на открытое военное вмешательство во внутриафганский конфликт. При всех оговорках она сводилась к желанию «ни при каких обстоятельствах не потерять Афганистан» (буквальное выражение председателя КГБ Ю.В. Андропова).

Министр иностранных дел А.А. Громыко поначалу выступил против оказания военной помощи режиму Тараки, но отстоять свою позицию не сумел. Сторонники ввода войск в соседнюю страну, прежде всего — министр обороны Д.Ф. Устинов, обладали не меньшим влиянием. Л.И. Брежнев стал склоняться к силовому решению вопроса. Нежелание других членов высшего руководства оспаривать мнение первого лица вместе с непониманием специфики исламского общества предопределили, в конце концов, принятие непродуманного по своим последствиям решения о вводе войск.

Документы свидетельствуют, что советское военное руководство (кроме министра обороны Д.Ф. Устинова), размышляло достаточно здраво. Начальник Генерального штаба ВС СССР Маршал Советского Союза Н.В. Огарков рекомендовал воздержаться от попыток решать политические вопросы в соседней стране военной силой. Но в верхах проигнорировали мнение экспертов не только из Минобороны, но и МИДа. Политическое решение о вводе ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистан было принято 12 декабря 1979 г. в узком кругу — на встрече Л.И. Брежнева с Ю.В. Андроповым, Д.Ф. Устиновым и А.А. Громыко, а также секретарем ЦК КПСС К.У. Черненко, т.е. пятью членами политбюро из 12. Цели ввода войск в соседнюю страну и методы их действий не определялись.

Первые советские части пересекли границу 25 декабря 1979 г. в 18.00 по местному времени. На аэродромы Кабула и Баграма по воздуху были переброшены десантники. Вечером 27 декабря спецгруппами КГБ и отрядом Главного разведывательного управления была осуществлена спецоперация «Шторм-333». В результате нее был захвачен дворец Тадж-Бек, где размещалась резиденция нового главы Афганистана Х. Амина, а сам он был убит. К этому времени Амин утратил доверие Москвы в связи с организованным им свержением и убийством Тараки и информацией о сотрудничестве с ЦРУ. Было спешно оформлено избрание генеральным секретарем ЦК НДПА Б. Кармаля, накануне нелегально прибывшего из СССР.

Население Советского Союза было поставлено перед фактом ввода войск в соседнюю страну в целях, как говорилось, оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу в защите Апрельской революции. Официальная позиция Кремля была изложена в ответах Л.И. Брежнева на вопросы корреспондента «Правды» 13 января 1980 г. Брежнев указывал на вооруженную интервенцию, развязанную против Афганистана извне, угрозу превращения страны в «империалистический военный плацдарм на южной границе нашей страны». Он упомянул также о неоднократных обращениях афганского руководства о вводе советских войск, которые, по его словам, будут выведены «как только отпадут причины, побудившие афганское руководство обратиться с просьбой об их вводе».

СССР на тот период, действительно опасался вмешательства в афганские дела США, равно как Китая и Пакистана, реальной угрозы для своих рубежей с юга. По соображениям политики, морали, сохранения международного авторитета Советский Союз также не мог далее безучастно наблюдать за развитием гражданского противоборства в Афганистане, в ходе которого гибли безвинные люди. Другое дело, что эскалацию насилия было решено пресечь другой силой, игнорируя специфику внутриафганских событий. Потеря контроля за ситуацией в Кабуле могло быть расценено в мире как поражение социалистического лагеря. Не последнюю роль в событиях декабря 1979 г. играли личные, равно как и ведомственные оценки ситуации в Афганистане. Факт, что Соединенные Штаты были крайне заинтересованы во втягивании Советского Союза в афганские события, считая, что Афганистан станет для СССР тем же, чем Вьетнам для США. Через третьи страны Вашингтон поддерживал силы афганской оппозиции, воевавшей против режима Кармаля и советских войск.

ЭТАПЫ

Непосредственное участие Советских Вооруженных Сил в афганской войне принято делить на четыре этапа:

1) декабрь 1979 г. — февраль 1980 г. — ввод основного состава 40-й армии, размещение по гарнизонам; 2) март 1980 г. — апрель 1985 г. — участие в боевых действиях против вооруженной оппозиции, оказание помощи в реорганизации и укреплении вооруженных сил ДРА; 3) май 1985 г. — декабрь 1986 г. — постепенный переход от активного участия в боевых действиях к поддержке операций, проводимых силами афганских войск; 4) январь 1987 г. — февраль 1989 г. — участие в проведении политики национального примирения, поддержка сил ДРА, вывод контингента войск на территорию СССР.

Первоначальная численность советских войск в Афганистане составляла 50 тыс. человек. Затем численность ОКСВ превысила 100 тыс. чел. В первый бой советские воины вступили уже 9 января 1980 г. при разоружении восставшего артиллерийского полка ДРА. В дальнейшем советские войска, против своего желания, втянулись в активные боевые действия, командование перешло к организации плановых операций против наиболее сильных группировок моджахедов.

Советские солдаты и офицеры проявили в Афганистане самые высокие боевые качества, мужество и героизм, хотя действовать приходилось в самых тяжелых условиях, на высоте 2,5-4,5 км, при температуре плюс 45-50°С и остром дефиците воды. С приобретением необходимого опыта выучка советских воинов позволяла успешно противостоять профессиональным кадрам моджахедов, подготовленным с помощью американцев в многочисленных учебных лагерях на территории Пакистана и других стран.

Однако втягивание ОКСВ в боевые действия не увеличило шансы на силовое разрешение внутриафганского конфликта. То, что нужно было выводить войска, понимали многие военачальники. Но подобные решения были вне их компетенции. Политическое руководство СССР считало, что условием вывода должен стать мирный процесс в Афганистане, гарантированный ООН. Однако Вашингтон, всячески препятствовал посреднической миссии ООН. Напротив американская помощь афганской оппозиции после смерти Брежнева и прихода к власти Ю.В. Андропова резко возросла. Лишь с 1985 г. в отношении участия СССР в гражданской войне в соседней стране произошли значительные изменения. Необходимость возвращения ОКСВ на родину стала полностью очевидной. Все более остро заявляли о себе экономические трудности самого Советского Союза, для которого масштабная помощь южному соседу становилась разорительной. В Афганистане погибли к тому времени несколько тысяч советских военнослужащих. В обществе зрело скрытое недовольство продолжающейся войной, о которой в прессе говорилось лишь общими официальными фразами.

ПРОПАГАНДА

О ПРОПАГАНДИСТСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАШЕЙ АКЦИИ В ОТНОШЕНИИ АФГАНИСТАНА.

Совершенно секретно

Особая папка

При освещении в нашей пропагандистской работе — в печати, на телевидению, по радио предпринятой Советским Союзом по просьбе руководства Демократической Республики Афганистан акции помощи в отношении внешней агрессии руководствоваться следующим.

Во всей пропагандистской работе исходить из положений, содержащихся в обращении афганского руководства к Советскому Союзу с просьбой о военной помощи и из сообщения ТАСС на этот счет.

В качестве главного тезиса выделять, что осуществленное по просьбе афганского руководства направление в Афганистан ограниченных советских воинских контингентов служит одной цели — оказанию народу и правительству Афганистана помощи и содействия в борьбе против внешней агрессии. Никаких других целей эта советская акция не преследует.

Подчеркивать, что в результате актов внешней агрессии, нарастающего вмешательства извне во внутренние афганские дела возникла угроза для завоеваний Апрельской революции, для суверенитета и независимости нового Афганистана. В этих условиях Советский Союз, к которому руководство Демократической Республики Афганистан за последние два года неоднократно обращалось с просьбой о помощи в отражении агрессии, откликнулся положительно на эту просьбу, руководствуясь, в частности, духом и буквой советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Просьба правительства Афганистана и удовлетворение этой просьбы Советским Союзом — это исключительно дело двух суверенных государств — Советского Союза и Демократической Республики Афганистан, которые сами регулируют свои взаимоотношения. Им, как и любому государству — члену ООН, принадлежит право на индивидуальную или коллективную самооборону, что предусматривается статьей 51 Устава ООН.

При освещении изменений в руководстве Афганистана подчеркивать, что это является внутренним делом афганского народа, исходить из заявлений, опубликованных Революционным Советом Афганистана, из выступлений Председателя Революционного Совета Афганистана Кармаля Бабрака.

Давать твердый и аргументированный отпор любым возможным инсинуациям насчет имеющегося якобы советского вмешательства во внутренние афганские дела. Подчеркивать, что СССР не имел и не имеет никакого отношения к изменениям в руководстве Афганистана. Задача Советского Союза в связи с событиями в Афганистане и вокруг него сводится к оказанию помощи и содействию в ограждении суверенитета и независимости дружественного Афганистана перед лицом внешней агрессии. Как только эта агрессия прекратится, угроза суверенитету и независимости афганского государства отпадет, советские воинские контингенты будут незамедлительно и полностью выведены с территории Афганистана.

ОРУЖИЕ

ИЗ УКАЗАНИЙ СОВПОСЛУ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН

УТВЕРЖДЕНО НА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 21 АПРЕЛЯ 1981 ГОДА

(Секретно)

Спец. № 397, 424.

Посетите т. Кармаля и, сославшись на поручение, сообщите ему, что просьбы правительства Демократической Республики Афганистан о поставке специмущества для пограничных войск и отрядов партийных активистов и защиты революции внимательно рассмотрены.

Правительство СССР, руководствуясь стремлением оказать помощь правительству ДРА в проведении мероприятий по борьбе с контрреволюцией, изыскало возможность безвозмездно поставить ДРА в 1981 году 45 бронетранспортеров БТР-60 ПБ с боеприпасами и 267 войсковых радиостанций для пограничных войск и 10 тыс. автоматов Калашникова АК, 5 тыс. пистолетов Макарова ПМ и боеприпасы для отрядов партийных активистов и защиты революции, всего на сумму около 6,3 млн. руб…

МОГИЛЫ

…Суслов. Хотелось бы посоветоваться. Товарищ Тихонов представил записку в ЦК КПСС относительно увековечения памяти воинов, погибших в Афганистане. Причем предлагается выделять каждой семье по тысяче рублей для установления надгробий на могилах. Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом писать на надгробьях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с политической точки зрения это не совсем правильно.

Андропов. Конечно, хоронить воинов нужно с почестями, но увековечивать их память пока что рановато.

Кириленко. Нецелесообразно устанавливать сейчас надгробные плиты.

Тихонов. Вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело, следует ли делать надписи.

Суслов. Следовало бы подумать и об ответах родителям, дети которых погибли в Афганистане. Здесь не должно быть вольностей. Ответы должны быть лаконичными и более стандартными…

А.А. Ляховский. Трагедия и доблесть Афгана. М., 1995

ПОТЕРИ

Военнослужащие, умершие в госпиталях на территории СССР от ран, полученных в ходе боевых действий в Афганистане, не вошли в официальную статистику потерь афганской войны. Однако цифры потерь непосредственно на территории Афганистана точны и тщательно проверены, заявил в интервью РИА Новости профессор кафедры термических поражений Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга Владимир Сидельников. Он в 1989 году служил в Ташкентском военном госпитале и работал в составе комиссии Минобороны СССР на базе штаба Туркестанского военного округа, которая проверяла истинное количество потерь во время войны в Афганистане.

По официальным данным, в Афганистане погибли 15 тысяч 400 советских военнослужащих. Сидельников назвал «домыслами» утверждения некоторых СМИ о том, что в России и через 28 лет после вывода контингента советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года умалчивают об истинных масштабах потерь в афганской войне. «То, что у нас скрывают колоссальные потери — глупость, этого быть не может», — сказал он. По мнению профессора, подобные слухи появились из-за того, что очень большому числу военнослужащих понадобилась медицинская помощь. Войну в Афганистане прошли 620 тысяч граждан СССР. А за десять лет войны медицинская помощь была оказана 463 тысячам военнослужащих, сообщил он. «Эта цифра включает в себя, в том числе, почти 39 тысяч человек, получивших ранения в ходе боевых действий. Самая значительная часть обратившихся за медпомощью, около 404 тысяч, — это инфекционные больные, которые переболели дизентерией, гепатитом, брюшным тифом и другими инфекционными заболеваниями», — рассказал военный медик. «Но значительное число людей, которые поступали в госпитали на территории СССР, скончались на фоне тяжелых осложнений, раневой болезни, гнойно-септических осложнений, тяжелых ранений, травм. Некоторые лежали у нас до полугода. Эти люди, скончавшиеся в госпиталях, не вошли в число официально озвученных потерь», — отметил военврач. Он добавил, что не может назвать точное их число в силу того, что статистика по этим больным попросту отсутствует. По мнению Сидельникова, слухи о колоссальных потерях в Афганистане основаны порой на рассказах самих ветеранов боевых действий, которые зачастую «склонны преувеличивать». «Зачастую такие мнения основываются и на заявлениях моджахедов. Но, естественно, каждая воюющая сторона склонна преувеличивать свои победы», — заметил военврач. «Самые большие достоверные единовременные потери были, как мне известно, до 70 человек. Как правило, больше 20-25 человек за один раз не гибло», — сообщил он.

После развала СССР многие документы Туркестанского военного округа были утеряны, но медицинские архивы спасти удалось. «То, что документы о потерях в афганской войне сохранились для наших потомков в Военно-медицинском музее, несомненная заслуга военных медиков», — рассказал РИА Новости по телефону из Ташкента бывший военный разведчик, полковник в отставке Акмаль Имамбаев. После службы в южной афганской провинции Кандагар он служил в штабе Туркестанского военного округа (ТуркВО).

По его словам, удалось спасти «все до единой истории болезни» в 340-м общевойсковом госпитале в Ташкенте. В этот госпиталь поступали все раненые в Афганистане, а затем их переводили в другие медучреждения. «В июне 1992 года округ расформировывался. Его штаб заняло министерство по делам обороны Узбекистана. Большая часть военнослужащих к этому времени уже разъехалась к новым местам службы в другие независимые государства», — рассказал Имамбаев. Тогда, по его словам, новое руководство Минобороны России отказывалось принимать документацию ТуркВО, и за зданием бывшего штаба округа непрерывно работала печь, в которой сжигались сотни килограммов документов. Но все же даже в то непростое время офицеры, и в том числе военные медики, постарались сделать все возможное, чтобы документы не канули в Лету, сказал Имамбаев. По информации Минобороны Узбекистана, истории болезни военнослужащих, получивших ранения на территории Афганистана, после их закрытия направлялись в Военно-медицинский музей. «К сожалению, других статистических данных по этому вопросу в Узбекистане не сохранилось, так как все приказы и книги учета по 340-му общевойсковому военному госпиталю в Ташкенте до 1992 года были сданы в Подольский архив Минобороны СССР», — отметил ветеран. «То, что сохранили для потомков военные медики, офицеры Минобороны Узбекистана, переоценить трудно», — считает он. «Впрочем, не нам это оценивать. Мы только честно выполнили свой долг перед Отечеством, оставаясь верными присяге. А о том, была ли эта война справедливой или нет, пусть судят наши дети», — сказал ветеран афганской войны.

РИА Новости: Статистика потерь Советской Армии в Афганистане не включает умерших от ранений в госпиталях в СССР. 15.02.2007

АМНИСТИЯ

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Постановление

от 28 ноября 1989 г. N 842-1

ОБ АМНИСТИИ СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ

Руководствуясь принципами гуманизма, Верховный Совет СССР постановляет:

1. Освободить бывших военнослужащих от уголовной ответственности за преступления, совершенные ими во время прохождения воинской службы в Афганистане (декабрь 1979 года — февраль 1989 года).

2. Освободить от отбывания наказания лиц, осужденных судами Союза ССР и союзных республик за преступления, совершенные во время прохождения воинской службы в Афганистане.

3. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании настоящей амнистии, а также с лиц, отбывших наказания за преступления, совершенные во время прохождения воинской службы в Афганистане.

4. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР в десятидневный срок утвердить порядок исполнения амнистии.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 15 декабря 1989 года.

Председатель

Верховного Совета СССР

М.ГОРБАЧЕВ

Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС.

Официальной целью ввода было предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства. В качестве формального основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы руководства Афганистана.

Ограниченный контингент (ОКСВ) оказался непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну и стал ее активным участником.

В данном конфликте принимали участие вооруженные силы правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды, или душманы) — с другой. Борьба велась за полный политический контроль над территорией Афганистана. Душманам в ходе конфликта поддержку оказывали военные специалисты США, ряда европейских стран — членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы.

25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в ДРА по трем направлениям: Кушка Шинданд Кандагар, Термез Кундуз Кабул, Хорог Файзабад. Десант высаживался на аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар.

В состав советского контингента входили: управление 40 й армии с частями обеспечения и обслуживания, дивизий — 4, отдельных бригад — 5, отдельных полков — 4, полков боевой авиации — 4, вертолетных полков — 3, трубопроводная бригада — 1, бригада материального обеспечения 1 и некоторые другие части и учреждения.

Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года, то есть 2238 дней.

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа.

1-й этап: декабрь 1979 г. — февраль 1980 г. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.

2-й этап: март 1980 г. — апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.

3-й этап: май 1985 г. — декабрь 1986 г. Переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из за рубежа. Состоялся вывод шести советских полков на Родину.

4-й этап: январь 1987 г. — февраль 1989 г. Участие советских войск в проведении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.

14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9 месячный срок, начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.

В соответствии с соглашениями вывод советских войск с территории Афганистана начался 15 мая 1988 года.

15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены советские войска. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал лейтенант Борис Громов.

Потери:

По уточнённым данным, всего в войне Советская Армия потеряла 14 тыс. 427 человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранено, контужено, травмировано – более 53 тыс. человек.

Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются от 1 до 2 млн. человек.

25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан, а спустя два дня спецназ КГБ СССР взял штурмом дворец президента страны Хафизуллы Амина. Так 40 лет назад началась затяжная афганская война, из которой СССР вышел вроде бы непобежденным, но точно не победителем. Советская армия оказалась не готова к борьбе с партизанами, которых к тому же поддерживал Запад, и не помогла удержаться у власти своим сторонникам. «Лента.ру» вспоминает, как началась, продолжалась и закончилась последняя война Советского Союза.

Крепость на холме

Сейчас дворец Тадж-Бек на окраине Кабула — просто руины внушительных размеров. Но когда-то огромная резиденция, отделанная немецкими мастерами, представляла собой настоящую крепость. В 1979 году глава раздираемого гражданской войной Афганистана Хафизулла Амин прекрасно понимал, что его безопасность под угрозой, ведь к тому времени проводимые им репрессии затронули даже социалистов из числа армейских офицеров, с помощью которых он пришел к власти. К тому времени Амин пережил уже по меньшей мере два покушения.

Поэтому все дороги к дворцу, кроме одной, были заминированы, а единственный путь к нему вел через несколько рубежей охраны. За зданием были зарыты в землю три танка, по периметру стояли крупнокалиберные пулеметы, а зенитный полк с 12 пушками охранял главу государства от ударов с воздуха. Дворец был окружен казармами и штабами — всего в его гарнизоне несли службу более двух тысяч солдат, а неподалеку на всякий случай были расквартированы две танковых бригады.

Все это не помогло диктатору спастись, когда вечером 27 декабря в Кабуле началась операция «Шторм-333». Немалую роль в ее успехе сыграли бойцы так называемого мусульманского батальона ГРУ — советские таджики, узбеки и туркмены, охранявшие дворец по договоренности с СССР.

С их помощью как можно ближе к дворцу подобрались спецназовцы из отрядов КГБ «Зенит» (позже он станет широко известен как «Вымпел») и «Гром», задачей которых было физическое устранение Амина.

Бойцы были одеты в афганскую форму, а те из них, что относились к «мусбату», даже внешне не выделялись из окружения, но в какой-то момент защитники резиденции все же поняли, что творится что-то неладное, и открыли по советским бойцам шквальный огонь. Штурм начался сразу с нескольких направлений: спецназовцам помогала рота десантников, в чьем распоряжении были зенитные «Шилки» и гранатометы. Именно их снайперы вовремя сняли четверых часовых — первых погибших в ходе штурма.

Руины королевского дворца, служившего резиденцией Хафизулле Амину

Фото: Александр Земляниченко / AP

Почти одновременно с началом операции — о нем сообщили две красные сигнальные ракеты — советские диверсанты подорвали колодец, в котором находился узел связи дворца. Так Амин был отрезан от верных ему военных. Многие танкисты и мотострелки армии ДРА просто не успели добраться до своих боевых машин из-за гранатометного огня. А те, кто добрался, обнаружили, что в пулеметах и орудиях отсутствуют затворы, — это поработали военные советники СССР. Сотрудники КГБ, расквартированные во дворце, перед боем покинули свое жилье под благовидным предлогом — разумеется, зарисовав и предоставив коллегам планы его помещений.

Хотя в ходе штурма в плен сдались около 1,7 тысячи афганских военных, остальные оказали серьезное сопротивление: последние из них бились до самого утра — и их все еще было втрое больше, чем нападавших. «Мы поднимались по узкой каменной лестнице. Обстрел был таким сильным, что напоминал проливной дождь», — вспоминает Рустамходжа Турсункулов, полковник КГБ в запасе, в 1979 году командовавший одной из боевых групп «мусбата».

Амин, приходивший в себя после организованной агентами СССР попытки отравления — от смерти его спасли советские врачи, не осведомленные о планах КГБ, — услышал стрельбу и приказал своему помощнику звонить советским военным советникам и просить о помощи. Когда он узнал, что на штурм идут советские, он бросил в адъютанта пепельницу, вскричав: «Врешь, не может быть!»

Операция до сих пор считается одной из образцовых в мировой практике боевых действий: от ее начала до смерти Амина прошло 43 минуты. Танковые колонны десантники разбили на подходе с помощью противотанковых установок, взяв в плен личный состав. С афганской стороны погибли, по разным оценкам, от 40 до более чем 200 солдат и офицеров, а также сам Хафизулла Амин и его сын. Тело диктатора замотали в окровавленный ковер и похоронили неподалеку от дворца, заложив могилу камнями и не оставив никакой отметки.

Советская сторона потеряла погибшими не менее 14 человек. По меньшей мере пятеро «мусбатовцев» погибли по случайности — прибывшие чуть позже десантники приняли их за местных. Они стреляли, пока один из бойцов из южных республик не подобрался к их БТР и не сообщил, что они атакуют своих. Также в ходе зачистки помещений от огня спецназовцев погиб тот самый военврач, который до этого откачал Амина.

На следующий день жители Афганистана узнали: Амин, «агент ЦРУ» палач мирных афганцев и враг революции, убит, правительство сменилось, а на территории страны — советские войска.

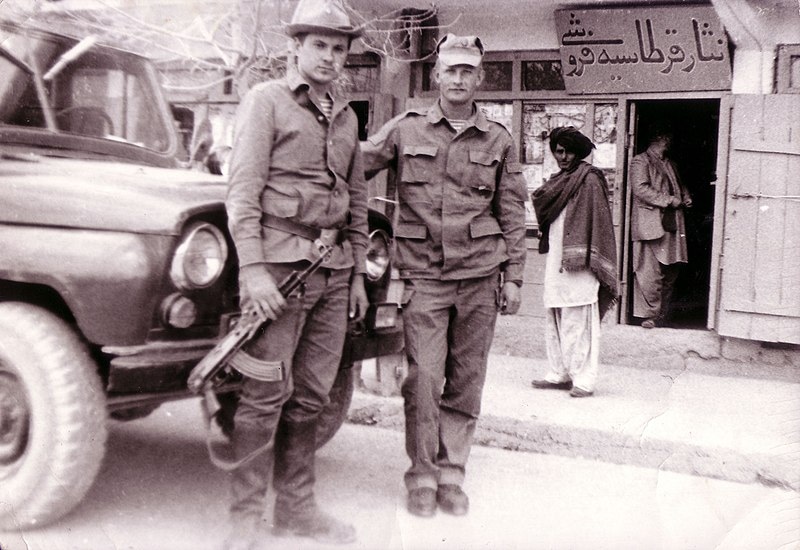

27 апреля 1980 года. Советские солдаты в ДРА, апрель 1980-го.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Добрососедская помощь

К полномасштабному вводу войск СССР пришел после многих лет мирного взаимодействия с Афганистаном. Расцвет партнерских отношений пришелся на 1950-1960-е годы, когда страной правил Мухаммед Захир-шах. После победы во Второй мировой войне международные позиции СССР укрепились — это повлияло и на связи с афганскими властями. Падишах много раз посещал Советский Союз и принимал у себя советских чиновников высочайшего ранга. Как для многих других стран, для Афганистана дружба с коммунистами была ценна всесторонней экономической поддержкой — торговые договоры, многомиллионные кредиты, строительство инфраструктуры практически с нуля.

К концу 1970-х годов на построенных с помощью СССР заводах производилось 60 процентов всей промышленной продукции страны, советские ТЭС и ГЭС вырабатывали 60 процентов всей электроэнергии, 70 процентов имеющихся в стране дорог — 1500 километров — были построены советскими специалистами. Всего с 1954-го по 1978 год СССР потратил на Афганистан около 1,3 миллиарда долларов. Другие страны тоже помогали афганцам, но советская помощь составляла более половины всех иностранных инвестиций.

За экономическим влиянием, как водится, следовало влияние политическое: каждый пятый афганский студент, обучающийся за рубежом, учился в Советском Союзе, там же проходили подготовку тысячи военных специалистов. С середины 1960-х годов начала оформляться левая оппозиция, в 1965 году была основана марксистско-ленинская Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), в итоге пришедшая к власти.

КПСС, НДПА и революция

Афганские социалисты сперва поддержали режим президента Мохаммеда Дауда, когда тот в 1973 году устроил переворот против Захир-шаха и учредил республику. Но они достаточно быстро поняли: его политика в сущности мало отличается от предыдущего властителя, к тому же он отдает предпочтение не СССР, а западным странам. Не устраивал большинство представителей оппозиции и пуштунский национализм главы государства. НДПА начали планировать захват власти, рассчитывая на поддержку соседей с севера.

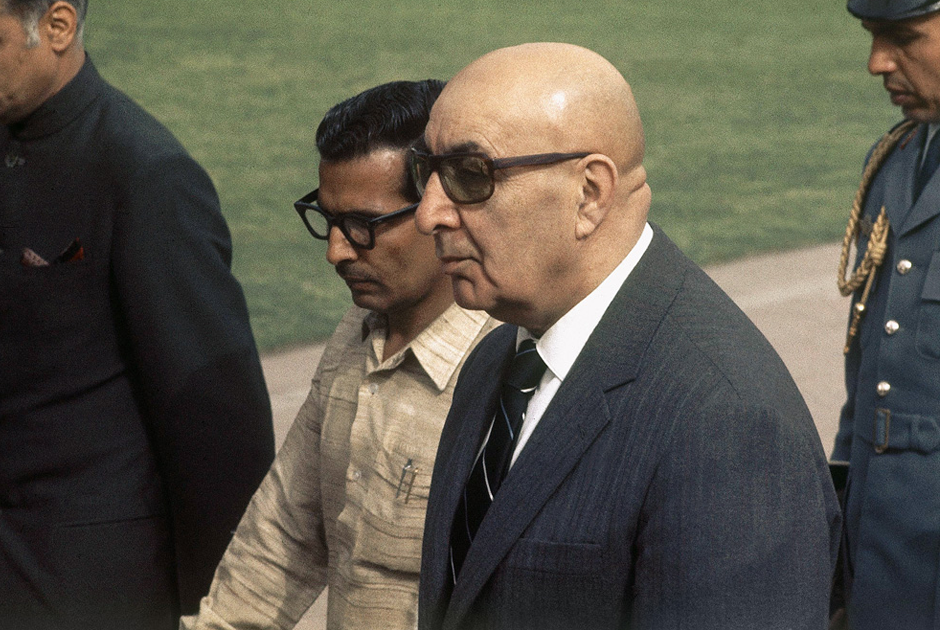

Президент Дауд с визитом в Нью-Дели в августе 1975 года

Фото: R. Satakopan / AP

Несмотря на идеологическую близость большевиков и НДПА и активные контакты последних с советскими спецслужбами, нет прямых доказательств того, что СССР участвовал в организации революции в Афганистане. Напротив, в КПСС старались предупредить союзников, что в столь нестабильной обстановке переворот опасен, — общество все больше поляризовалось, разделяясь на исламистов и коммунистов. Но даже если афганским социалистам не обещали прямой поддержки, им достаточно было знать курс внешней политики Советского Союза: революционеры в Анголе, Эфиопии, Мозамбике и других странах третьего мира получали от большевиков все, что требовалось для установления социалистического режима. Кроме того, о готовящейся революции в СССР знали заранее — но афганские власти этой информации не получили.

Радикальные социалисты хотели смены власти насильственным путем, умеренные — мирного переворота. В ходе протестов в 1978 году арестовали всех основных лидеров движения, и возможностей для мирного пути не осталось. Большая часть министров и военных (многие из которых обучались в СССР) поддержала революционеров. Дворец Дауда взяли штурмом, президента, его семью и приближенных убили. НДПА провозгласила вторую, Демократическую Республику Афганистан (ДРА), убрала с герба страны исламские элементы и добавила красную звезду. Через три дня после революции Советский союз признал новое правительство.

Тернистый путь к социализму

Придя к власти, Тараки объявил, что дальше страна пойдет в светлое социалистическое будущее по пути марксизма-ленинизма. В Москве в тот момент верили в возможность прыжка из феодализма в социализм, поэтому новую политику всячески поддерживали. В Афганистане были открыто сформированы представительства КГБ, в которых работали советские специалисты.

Реформы новой власти были типичными для любого коммунистического режима. В рамках борьбы с неравенством государство обрушилось на землевладельцев — не только на крупных, но и на средних, которых среди пострадавших от перераспределения ресурсов было большинство. Специальными декретами упразднили ростовщичество; предоставили женщинам равные права с мужчинами, а это означало совместные школы и отказ от хиджабов; установили минимальный возраст вступления в брак. Коммунисты отменили принудительные замужества и обычай махора (выкупа за невесту) — традиции, корни которых уходили в века.

Консервативное, бережно хранящее свои традиции население реагировало на перемены ожидаемо и весьма радикально: в первые же месяцы новая власть столкнулась с вооруженным сопротивлением, которое становилось все более жестоким, постепенно перерастая в гражданскую войну. Руководство, фанатично верившее в скорое достижение социализма, отвечало репрессиями, подключая к подавлению восстаний армию. Те афганцы, кто не ушел в горы с оружием, бежали из страны целыми кишлаками — за годы власти НДПА из Афганистана уехало около миллиона человек. Солдаты и офицеры массово переходили на сторону антиправительственных группировок. Те же все увереннее двигались к радикальным исламским позициям, при поддержке из Ирана и Пакистана, деньги на которую выделяли США. Глава ДРА Мохаммад Тараки уже в начале 1979 года впервые попросил СССР ввести войска, но его просьбу не удовлетворили.

Праздник для солдат в афганском Шиндаде, октябрь 1986

Фото: AP

Репрессии все больше напоминали сталинский террор: они затронули не только противников власти, но и умеренных социалистов. Бабраку Кармалю, лидеру умеренной фракции, пришлось бежать из страны. Советские деятели поняли, что премьер Хафизулла Амин — опасный и непредсказуемый фанатик, и попытались его устранить руками Тараки, но в результате Амин выжил при покушении, сместил Тараки и организовал его убийство. Гибель афганского коллеги шокировала советское руководство, особенно — Леонида Брежнева.

Все произошедшее разрушило доверие между Амином и властями СССР. Продолжая просить у них помощи и ввода войск, он одновременно стал налаживать отношения с Пакистаном, надеясь в итоге изменить курс страны и получить поддержку США. С этим лидеры Советского Союза смириться не смогли.

Вскоре после штурма дворца и убийства Амина в Кабул в сопровождении советских танков въехал Бабрак Кармаль, лидер умеренных социалистов и новый глава афганского государства. Одновременно входивший в страну так называемый «Ограниченный контингент советских войск в Афганистане» (ОКСВА) насчитывал по официальным данным до 108 тысяч солдат.

Партизаны Аллаха

Местные, измученные гражданской войной, поначалу встретили войска СССР радостно — кое-где их вышли приветствовать с цветами и флагами, — однако такое отношение продержалось совсем недолго. Первый бой афганцы дали уже в начале января — артиллерийский полк в кишлаке Нахрин поднял мятеж и убил советских военных советников. Восстание жестоко подавили — это стало первым, но отнюдь не последним эпизодом из тех, что толкали население на джихад.

Племена Афганистана воевали отнюдь не только с иностранными захватчиками — всю историю пуштуны и другие воинственные народности, живущие в этих выжженных солнцем горах, периодически устраивали кровавую резню между собой. Традиции кровной мести и стычек между племенами мешали афганцам как следует объединиться даже тогда, когда против их устоев пошло войной государство с радикальными социалистами у власти. Однако полноценное вторжение Советского Союза — враждебного не только идеологически, но и религиозно — заставило народные массы сплотиться под черным знаменем джихада, священной войны против неверных. В такой войне не было просто погибших — павшие объявлялись шахидами, умершими за веру.

Повстанцы заряжают миномет на базе в афганских горах, 1988 год

Фото: Nickelsberg / Liaison

Поэтому советским солдатам, которые в Афганистане, как принято говорить, исполняли свой долг интернационалистов, пришлось столкнуться с настоящей партизанской войной: без линии фронта, без ясного разделения на боевиков и гражданское население — слишком сложно было выяснить, как на самом деле относятся к «шурави» («советским») жители очередного занятого ими кишлака и в какой момент мирный пастух достанет из подвала автомат и начнет действовать как моджахед.

При этом в идеологической концепции Советского Союза партизаны всегда выступали как благородные борцы за свободу, противостоящие империализму. В руководстве понимали, как обстоит дело. Еще до ввода войск Юрий Андропов подчеркивал: «пришлось бы воевать в значительной степени с народом (…), бороться против народа, давить народ и стрелять народ».

Народ воевал неподалеку от своих домов. Моджахеды знали тайные тропы и удобные для засад ущелья, уходили из окружения, прятались в пещерах и черпали воду из родников — или даже спускались с гор и скрывались среди мирного населения. Нападая из засады или исподтишка, они часто заставали советских солдат врасплох. Те же старались отыгрываться за счет профессионализма, организованности и технического превосходства — в распоряжении 40-й армии, конечно, имелась как артиллерия, так и авиация. Но советские части были укомплектованы слишком большим количеством техники, не адаптированной под борьбу с рассеянными в горах отрядами, — и попросту не имели выработанной тактики контрпартизанской борьбы. Методы работы приходилось вырабатывать прямо на месте, там же — модифицировать оружие и технику.

Коварству противника сопутствовали условия, привычные для афганцев, но крайне тяжелые для неподготовленного человека: разреженный горный воздух, скачущее давление, песчаные бури, перепад температур от палящего полуденного зноя до ночного холода — местами разница доходила до 40 градусов. Солдатам угрожали ядовитые змеи и насекомые, малярия, дизентерия и гепатит отправляли тысячи советских военных на койки госпиталей.

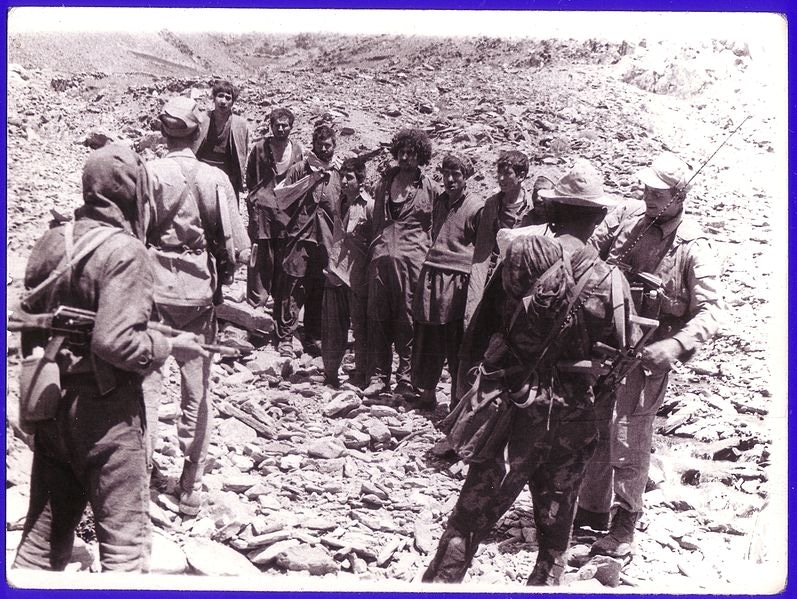

Советские пленные в тренировочном лагере моджахедов в горах провинции Забуль

Фото: Roland Neveu / LightRocket via Getty Images

Чем дольше длилась война, тем больше цинковых гробов ехали к матерям в СССР, тем больше палок с зелеными и черными флагами — могил моджахедов — появлялось у афганских дорог. Усугублялась жестокость — душманы (от слова «враг» на местных языках) подвергали пленных интернационалистов страшным пыткам, оставляя их товарищам растерзанные тела для устрашения. Советские солдаты в ответ озлоблялись и тоже позволяли себе отнюдь не дружественное отношение к местному населению.

Братья по вере

Зато афганцам сопереживали мусульмане из соседних регионов: как вспоминал в интервью 2014 года командир группировки Панджшерского ущелья Джалаладдин Мокаммаль, моджахеды регулярно получали данные о планах советских войск. Предатели находились не среди солдат, а в высших эшелонах командования и власти. Среди них был, к примеру, не кто иной, как Джохар Дудаев — будущий лидер чеченских сепаратистов тогда служил на авиабазе в Баграме. Кроме того, по словам Мокаммаля, информацию предоставляли главы южных республик СССР — для них Афганистан был возможным прецедентом выхода восточной страны из-под советского влияния.

Главными помощниками, однако, были не они: у Пакистана, Ирана и Саудовской Аравии были свои причины поддерживать исламистов в Афганистане — и они занялись этим еще до ввода ОКСВА. Вдоль афгано-пакистанской границы были разбиты тренировочные лагеря, в которых готовили воинов джихада — как бежавших от преследования афганцев, планирующих вернуться, так и стремящихся на священную войну радикальных юношей со всех концов исламского мира.

В 1985 году таких «интернационалистов» на территории страны насчитывалось от 16 до 20 тысяч. В числе иностранных бойцов был и будущий основатель «Аль-Каиды» (международная террористическая группировка, запрещена в РФ) Усама бен Ладен — в 1979 году он бросил университет в родной Саудовской Аравии и отправился в Пакистан участвовать в борьбе с неверными.

Моджахеды в тренировочном лагере на границе недалеко от города Вана, апрель 1984 года

Фото: Christopher Gunness / AP

Иран и саудиты соперничали за авторитет в исламском мире — как раз в те годы мировая исламская община переживала новый рассвет идеи глобальной правоверной революции, и лидерство в продвижении идей джихада было важной задачей для арабских государств. Кроме того, у Пакистана имелся не только религиозный, но и удачно совпадающий с ним политический интерес: помощь моджахедам была для них возможностью сблизиться с могучей сверхдержавой. Больше всего в эффективности афганских исламистов были заинтересованы Соединенные Штаты.

Заокеанские помощники

США начали поддерживать афганскую оппозицию еще в 60-х — в их интересах было не допустить, чтобы в стране укрепился просоветский режим. Если верить официальным документам, до ввода в Афганистан советских войск исламисты получали от американцев исключительно гуманитарную помощь — медикаменты, еду, обмундирование.

Но уже с начала 1980 года власти США запустили полноценную программу поддержки моджахедов — и в течение следующих месяцев те стали получать от Америки столько же, сколько от Саудовской Аравии. Первое время им не поставляли американское оружие — партнеры исламистов закупали советское вооружение у Египта и других стран. В числе поставщиков был и Китай, с которым у СССР к тому времени сложились весьма напряженные отношения.

Основная часть помощи афганским группировкам шла через Пакистан. Вследствие этого с него сняли санкции, наложенные в связи с ядерной программой, и уже в 1980-м договорились о финансовой помощи в размере более 100 миллионов долларов. Новый договор, заключенный в следующем году, предусматривал отправку в Пакистан более 3,2 миллиарда долларов в течение пяти лет.

Вместе с оружием моджахеды получали камеры для съемок своих атак на советские войска — записи были гарантией того, что помощь продолжится. В основном их вооружали теми моделями оружия, к которым подходила советская амуниция, — так исламисты могли снабжать сами себя с помощью грабежей.

Взорванный боевиками грузовик

Фото: AP

Вскоре американская администрация перестала скрывать, что действует в Афганистане, — в страну начали отправлять новейшие зенитно-ракетные комплексы и другое оружие. Объем американской поддержки моджахедов с 1980 по 1984 год, по данным The New York Times, составил 625 миллионов долларов. В 1985 году США обеспечили Афганистан «Стингерами» — они всего четырьмя годами ранее встали на вооружение в Штатах, и на тот момент их еще ни разу не экспортировали.

Как вспоминает Милтон Бирден, руководивший резидентурой ЦРУ в Афганистане и Пакистане с 1986 по 1989 год, первую группу моджахедов тогда вывезли на обучение в Лондон — и уже в сентябре они впервые сбили американскими ракетами отряд советских вертолетов Ми-24 «Крокодил», ранее почти неуязвимых для оружия боевиков. Многие историки считают, что это было одним из факторов, лишивших СССР надежды на окончательную победу в Афганистане.

Не зная броду

Одновременно с неудачами в войне в СССР стали понимать, что изначальная оценка ситуации в Афганистане была неправильной — в огромном количестве аспектов. Ставка на то, что одно лишь присутствие советских войск подавит смуту, была принципиально неверной — афганцы, привыкшие воспринимать любых иностранных солдат как захватчиков, усилили сопротивление, и те, кто до этого не присоединялся к джихаду, теперь поверили в необходимость священной войны. В боях с «неверными» погибали люди — и их сыновья, братья и отцы, следуя племенным традициям, клялись отомстить и уходили в горы — целыми семьями, а в некоторых случаях и целыми кишлаками.

Полагая, что родственные пуштунам и другим афганцам народности вызовут у них больше понимания, советское руководство сначала комплектовало мотострелковые части в основном за счет призывников из Средней Азии — доля узбеков, туркменов, таджиков и казахов доходила в них до 60 процентов. Это тоже сыграло роль, обратную ожидаемой, — оказалось, что с некоторыми из советских народностей пуштуны исторически враждовали, поэтому их появление на территории Афганистана вызвало лишь больший гнев моджахедов.

Советский солдат пьет воду из ведра местного жителя, 1986 год

Фото: Александр Гращенков / РИА Новости

В конце концов, неоправданным оказался и расчет на то, что ситуацию в стране сможет изменить Бабрак Кармаль, более умеренный, чем его предшественники. Он, однако, хоть и ослабил одни радикальные реформы и отменил другие, придерживался в целом того же непримиримо социалистического курса, что предыдущие лидеры страны. В эйфории от того, что СССР все же ввел войска, он не шел на контакт с другими политическими силами, не проводил должной работы с населением и даже начал преследовать и выдавливать из правительства членов более радикальной фракции НДПА «Хальк», вместо объединения, которого от него ждало советское руководство.

В 1986 году с приходом к власти в СССР Михаила Горбачева Кармаля сместили с должности «по состоянию здоровья», и на его место пришел начальник афганской службы государственной безопасности Мохаммад Наджибулла. Тот сразу же попытался наладить контакт со своими гражданами — принял новую конституцию без упоминания социализма и коммунизма, объявил ислам государственной религией и провозгласил «политику национального примирения». Все это имело определенный успех, но за годы у власти НДПА растеряла доверие населения — и режим оставался крайне шатким.

Дипломатия войны

С первых же дней войны международное сообщество назвало ее вторжением — жалобу в ООН подал Пакистан, превратившийся в «прифронтовое государство». Франция, Англия и ФРГ уже в 1981-1982 годах предлагали Советскому Союзу свои решения по дипломатическому урегулированию, но «кремлевские старцы» отвергали их — слишком большим был риск падения дружественного режима. Непрямые переговоры в Женеве между представителями Пакистана и Афганистана начались в 1982 году и продлились 6 лет.

Больше всех торопили с решением Соединенные Штаты — в Конгрессе раз за разом поднимали вопрос присутствия СССР в Афганистане. В начале войны на XXVI съезде КПСС заявляли: «Империализм развязал настоящую необъявленную войну против афганской революции. Это создало прямую угрозу и безопасности нашей южной границы. Такое положение вынудило нас оказать военную помощь».

Боевики осматривают обломки упавшего вертолета Ми-17, май 1988 года.

Моджахеды заявили, что сбили этот вертолет афганской армии советского производства в 16 километрах от границы с Пакистаном. Соседние с этим местом базы, по их заявлениям, были эвакуированы на следующий день.

. Фото: Sayed Haider Shah / AP

Но, оставив первичную уверенность в силовом методе, уже осенью того же года советское руководство сделало первые шаги к дипломатическому решению вопроса, а с приходом Юрия Андропова на пост генерального секретаря ЦК составило программы мирных инициатив.

Однако от США не следовало ожидать слишком прямолинейной дипломатии: несмотря на все заявления, на самом деле американцы были заинтересованы в продолжении советско-афганской войны. Она была для них рычагом постоянного политического давления на СССР — поэтому первые попытки дипломатических решений не просто игнорировались: после первого раунда переговоров в 1982 году президент Рональд Рейган увеличил объемы помощи моджахедам.

Как писал в 1988 году американский исследователь Стивен Галстер, на словах политика администрации Рейгана была нацелена на поиск скорейшего решения с помощью переговоров, а фактически американцы наращивали военное обеспечение моджахедов, блокируя любые перспективы политических решений «до тех пор, пока моджахеды хотят воевать».

В 1998 году Збигнев Бжезинский, бывший советник по национальной безопасности президента Картера, в ответ на вопрос, сожалеет ли он о помощи исламистам в свете продолжившейся после ухода СССР гражданской войны, заявил: «Сожалеть о чем? Тайная операция была превосходной идеей. В результате ее реализации русские попали в афганский капкан, и вы хотите, чтобы я сожалел об этом?

Пора уходить

Из этого капкана СССР не мог выбраться не только из-за участия США: советское руководство до последнего пыталось сохранить на южной границе дружественный режим, не согласовывая сроки вывода войск. Казалось — как позже выяснилось, верно, — что без военной поддержки ДРА падет. С приходом к власти Горбачева командование ОКСВА попыталось усилить борьбу с моджахедами, но переломить ситуацию не вышло. «Если не менять подходов, то будем воевать еще 20-30 лет… Нам нужно завершение этого процесса в ближайшее время», — поняли в политбюро в 1986-м.

Реанимация в госпитале Международного Красного Креста в Кабуле

Фото: В. Киселев / РИА Новости

Под многолетним давлением снаружи и изнутри СССР, переживающий перестройку, пошел на мировую. На XXVII съезде КПСС было принято окончательное решение — возвращать войска на родину. 14 апреля 1988 года Горбачев и министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе отправились в Женеву и выступили гарантом мирного соглашения со стороны правительства Афганистана. Другую сторону представляли Пакистан и США — отсутствовавшие на переговорах исламисты не собирались прекращать борьбу.

Войска начали выводить, как договаривались, — с 15 мая того же года. За первые три месяца Афганистан покинули более 50 тысяч военнослужащих. Еще столько же вернулись к февралю 1989 года. Моджахеды в течение этих месяцев продолжали воевать — Кабул подвергся ракетным обстрелам, вылетавшие с его аэродрома советские транспортники пытались сбивать, за время вывода войск погибли по меньшей мере 523 советских солдата.

Уходя, ОКСВА нанес последний удар: в рамках операции «Тайфун» в конце января 1989 года войска накрыли позиции моджахедов массированными бомбардировками и артиллерийскими обстрелами.

Вместе с боевиками погибли сотни гражданских, в том числе женщин и детей. До сих пор считающаяся сомнительной операция усилила и без того пылающую ненависть местных к иностранным захватчикам и их союзникам-социалистам из правительства. Режиму НДПА оставалось существовать немногим более двух лет.

Расширенную версию этого текста, а также другие материалы об афганской войне, включая воспоминания ветеранов, можно прочитать в спецпроекте «Ленты.ру» «Братство»

Всякая война обнажает самые лучшие и наиболее скверные человеческие качества, порождает как героев, так и предателей. Сегодня наш рассказ о двух воинах, пути которых однажды пересеклись в афганских горах.

***

Виктор Петрович Дубынин два года отслужил в должности первого заместителя командующего 40-й армией и уже собрался, было, домой, когда пришла директива генштаба: «Назначаетесь командармом».

Дело было в 1986-м, именно тогда «за речкой» начались самые ожесточенные бои. Исламские радикалы стали получать неограниченную помощь от западных стран, в их арсеналах появились «Стингеры», противотанковые ракетные комплексы, современные средства связи, пластиковые мины, а в их рядах все чаще замелькали фанатики из арабских стран.

Генерал Дубынин, который к тому времени уже изрядно устал от войны, ознакомившись с директивой, лишь тяжело вздохнул. Приказ надо выполнять. Будучи ответственным за проведение боевых действий, он за два года почти ни дня не провел без войны. Только и мотался из конца в конец Афганистана: вертолет, бронетранспортер, самолет, уазик, боевая машина пехоты…

В частях и подразделениях «ограниченного контингента» его назначение командующим встретили едва ли не с ликованием. Петрович был известен тем, что воевал с умом, берег солдат, а перед начальством не выслуживался.

Он первым из командующих выступил против существовавшей практики сокрытия реальных цифр наших потерь. Первым стал широко применять тактику масштабных вертолетных десантов. Первым ввел в систему управления войсками компьютеры. Первым разрешил солдатам в ходе операций вместо сапог использовать кроссовки — в них по горам бегать было куда удобнее.

Однажды он лично принял решение нанести упреждающий артиллерийский удар по учебным центрам, базам и складам моджахедов, расположенным на территории Пакистана. Данные разведки говорили о том, что вот-вот оттуда нагрянут чужие орды и в их составе хорошо подготовленные расчеты со «Стингерами». Согласовывать с Москвой? Он понимал, что на это уйдет время, да и потонут эти согласования в высоких кабинетах. Это сейчас американцы наносят такие удары по базам террористов, ни с кем их не советуясь, а тогда сильно рисковал Виктор Петрович. Зато сколько жизней спас.

Первую крупную операцию в должности командарма Дубынин проводил на т.н. Парачинарском выступе — это поросший лесом горный массив у границы с Пакистаном, который стал основным плацдармом моджахедов: базы подготовки, склады с оружием, штабы… По данным разведки там готовились к наступлению на Кабул несколько тысяч человек. Поэтому Дубынин выдвинул в район боевых действий мотострелковые части, артиллерию и 345-й парашютно-десантный полк. Командовал десантниками только что назначенный выпускник академии молодой майор Востротин.

Генерал был известен тем, что воевал с умом, берег солдат, а перед начальством не выслуживался

Неприятности начались почти сразу. Развернутый на горном плато командный пункт командарма «духи» подвергли такому ракетно-минометному обстрелу, какого за всю войну не было. Реактивные снаряды рвались на склоне каждую секунду и почти сразу в окружении генерала появились убитые и раненые. Страшно посекло осколками полковника Исакова, командовавшего тылом. Полковник истекал кровью, и только чудо могло спасти его. Для эвакуации раненых Дубынин приказал вызвать «вертушки». Пара Ми-восьмых зависла над КП, однако летчики, увидев частые вспышки разрывов, наотрез отказались садиться: этот трюк был смертельно опасен.

Дубынин никогда не употреблял матерных слов — редкий случай для боевого генерала. Он и теперь только головой бешено крутанул. Подбежал к расчету «шилки» — это многоствольная зенитная пушка.

— Дай трассерами по направлению «вертушек».

А сам в микрофон летчику:

— Если ты сейчас не сядешь, я тебя лично собью.

Сел вертолет. Вывез раненых. Спас полковника Исакова.

А тут час от часу не легче, сообщение от наступающих десантников: встретили жесткое сопротивление противника, несем большие потери. Какие потери? К этому времени за каждого убитого командарм был обязан отчитываться перед Москвой. А тут, ему сообщают о двух десятках «двухсотых». Опять Дубынин к рации: позовите командира полка.

— Майор Востротин на связи.

— Докладывай, что там у тебя?

— Сам не пойму, товарищ командующий, Такого никогда не было. Шквальный огонь и прямо какие-то зомби против нас.

— Зомби, говоришь! — Генерал от волнения, как обычно, стал слегка заикаться. — Эх, майор! Я-то думал, мне хорошего комполка прислали.

…Все прояснилось через день, когда операцию закончили и стали подводить баланс. Оказывается, против десантников Востротина вышли арабские смертники-коммандос — все как один в черной форме, хорошо обученные и вооруженные. Это были бойцы, которые в недалеком будущем станут основой «Аль-Кайды». Покрошили их в том бою немеряно. Но и у полка потери, надо признать, были приличные.

Командир полка Востротин. Баграм, 1987 год. Фото: Из семейного архива В.А. Востротина

Дубынин на разборе извинился перед Востротиным:

— Не держи зла, майор. Погорячился я. А ты действовал грамотно. Буду представлять к ордену.

***

Еще бы он действовал неграмотно, десантный командир Валерий Востротин. Ведь это была уже его вторая афганская командировка. После академии сам попросился опять «за речку». А первая случилась еще до официального ввода советских войск, поздней осенью 1979 года. Тогда молодой старлей командовал ротой в этом же 345-м полку. А рота была 9-й. Той самой, о которой спустя годы Федор Бондарчук снимет свой знаменитый фильм. И которая понесет те большие потери на Парачинарском выступе.

Сначала роте поручили охранять авиабазу Баграм, где тайно прятали Бабрака Кармаля, его КГБ готовил на роль вождя Афганистана. Затем десантников и батальон спецназа ГРУ перебросили поближе к дворцу Тадж-Бек, где проживал тогдашний вождь Хафизулла Амина. Якобы, для его охраны.

Вечером 27 декабря поступил приказ: штурмовать дворец. Десант пошел вперед — вместе со спецназовцами и «Альфой». Амин, которого подозревали в тайном сотрудничестве с ЦРУ, был уничтожен, а заодно крепко досталось его гвардейцам и афганским военным, охранявшим резиденцию.

С рассветом командиров штурмовых групп в залитом кровью дворце собрал руководивший операцией генерал. Пожал всем руки, а Валере сказал: «Тебя к герою представим, а всю роту к орденам».

Старлей Востротин, мальчишка, прибыл во дворец на трофейном «джипе», в трофейной немецкой каске, с трофейным израильским автоматом «Узи». На выходе ему повстречался приятель из спецназа КГБ майор Карпухин (будущий генерал, командир «Альфы») с шикарным ножом на поясе.

— Витя, подари.

— А ты мне что взамен?

— Бери трофейную «Волгу». Я их сегодня ночью целый парк захватил. Ударили по рукам, оба весьма довольные сделкой.

В Баграме, в расположении родного полка, Валеру встречали, как героя — с оркестром и речами. Но в ночь под Новый год вдруг нагрянула высокая комиссия из военной прокуратуры, которая потребовала вернуть все трофеи до единого, пригрозив командиру роты трибуналом. Выгребли все, даже личные вещи, честно купленные в дуканах. Только один взводный успел подсуетиться: он выменял две серебряные шашки из коллекции Амина на два литра спирта, который был выпит в ту же новогоднюю ночь.

С тех пор Востротин завел железное правило: никаких трофеев не брать. Трибунала он избежал, но и геройской золотой звезды избежал тоже, ограничились орденом.

Уже в тот свой первый Афган Востротин чудом уцелел. Дело было спустя полгода после штурма дворца Амина. Выполняя очередную боевую задачу, он двигался в «бронике» с мирным названием «сорока» (командно-штабная машина). Зажег спичку, чтобы прикурить. Глянул прямо перед собой в окно. Из-за дувала споро выскочил пацаненок, положил на плечо трубу гранатомета, стал целиться. Не промахнется, с сожалением подумал Валера, забыв о горящей спичке. Машина ехала прямо на свою погибель. Востротин, как загипнотизированный, глядел вперед. Пацаненок целился долго и старательно. Спичка стала обжигать пальцы. Из трубы вылетел красный шар и полетел прямо в машину. Спичка сгорела дотла. Сейчас я умру, понял Валера.

Удар был страшный. Все сразу погрузилось в кровавую тьму. Вместо картин из прошлой жизни он почему-то явственно увидел те шесть килограммов взрывчатки, которые в «сороке» хранились прямо под его сиденьем и предназначались для уничтожения шифросистем. В следующую секунду рванет. Эта мысль помогла ему собрать остатки сил и выбраться из горевшей машины. Отошел метров на пять. Упал. Теперь уже надолго. На целых четыре месяца.

Как память о том солнечном утре — множество шрамов. Его лицо хирурги вылепили практически заново.

О пацаненке том афганском всегда вспоминал с восхищением: вот настоящий воин!

Опять Востротина представили к званию Героя. Однако командованию доложили: не выживет. А посмертное награждение тогда было не предусмотрено.

И все же он получил свою заслуженную золотую звезду. В конце второй афганской командировки — за операцию по разгрому душманов и арабских наемников в районе Хоста.

Генерал Дубынин, поздравляя, сказал ему:

-Толкового командира прислали. Я же говорил.

И обнял десантника.

Герой Советского Союза Руслан Аушев на левом фланге, будущий герой Валерий Востротин — на правом. Фото: Из семейного архива В.А. Востротина

***

После возвращения домой их пути разошлись. Лучший из всех командармов-40 Виктор Петрович Дубынин в наказание за свой строптивый характер (задниц никому не лизал) был направлен в Белоруссию, затем тянул штабную лямку на Украине, командовал Группой советских войск в Польше. О нем вспомнили только тогда, когда министром обороны стал другой «афганец» десантник Павел Грачев — он, кстати, до Востротина тоже командовал 345-м полком. Грачев без колебаний предложил президенту назначить Дубынина начальником Генерального штаба, первым заместителем министра обороны.

В мае 1992 года Борис Ельцин подписал Указ о создании Вооруженных Сил Российской Федерации и о первом начальнике Генштаба. Впоследствии П.С. Грачев вспоминал, что собирался уговорить президента поменять их местами: «Я бы хотел стать у Виктора Петровича заместителем. Или вернуться в ВДВ. Каждый должен заниматься тем, что умеет, чему его учили. Я прекрасно понимал: на посту министра, конечно, должен был быть Дубынин. Такие командиры, как он, рождаются раз в сто лет».

К сожалению, в конце того же 92-го В.П. Дубынина не стало, рак стремительно съел его.

Но помните того офицера по фамилии Исаков, которого вытащил из огня Виктор Петрович? Полковник стал генералом армии, заместителем министра обороны. Он всегда помнил о своем чудесном спасении. И сполна отдал командарму долг: по его инициативе посмертно Дубынин был удостоен звания Героя России, его именем назвали одно из военных училищ, памятник генералу стоит на его родине, премией имени генерала награждают лучших слушателей военных академий.

А лихой вояка Востротин так и не изменил себе. Став командиром десантной дивизии, которая стояла недалеко от Одессы, он самолично зачислил в почетные солдаты генсека М.С. Горбачева. Пока «наверху» раздумывали, как отнестись к этому делу, история получила совершенно неожиданное продолжение.

19 августа 1991 года, спозаранку, комдива разбудил сигнал спецсвязи. Командующий ВДВ велел привести дивизию в боевую готовность, а следом поступил приказ: в Москву. Армада из десятков тяжелых транспортных самолетов поднялась в воздух и взяла курс на столицу СССР. Сели в Кубинке, в шестидесяти км от Кремля. Разгрузились. И колонна боевой техники заскрежетала гусеницами по Минскому шоссе.

Востротин постоянно совершал поступки, связанные со смертельным риском или не укладывающиеся в рамки воинских уставов

В ночь с 20-го на 21 августа «броня» подошла МКАД, где ее ждал заслон из депутатов-демократов и просто зевак. Востротин попытался связаться с командованием, но как раз наступил тот исторический момент, когда все, кто мог, затаились, пережидая, чем кончится дело. Телефоны молчали. Связи не было. К комдиву протиснулся французский корреспондент:

— Куда вы следуете? Штурмовать Белый дом?

— Куда? — переспросил Востротин. — Да вот по радио передали, что пропал наш солдат по фамилии Горбачев. Идем на розыски.

И, увидев вытянувшиеся от изумления физиономии, рассказал окружающим о зачислении президента СССР в почетные десантники. А чтобы быть подоходчивее, велел адъютанту принести из командирского «уазика» заветную канистру с молдавским вином. Остаток ночи незаметно прошел в интересной дискуссии с французом и депутатами о том, чье «каберне» лучше — наше или ихнее.

В 08.00 21 августа колонна развернулась и пошла обратно.

Валерий Востротин окончил Академию Генерального штаба, стал генерал-полковником, долгое время был заместителем у Шойгу в МЧС, депутатом Госдумы. Сейчас возглавляет Союз десантников России.

Многие знают его по фильму «Черная акула», где Востротин, уже будучи генералом, сыграл роль майора-спецназовца. А что вы хотите: на все руки мастер! И стихи пишет, и кулинар отменный, и столяр. А уж как воевал!

Когда-то, еще мальчишкой-суворовцем, Валера взял лист бумаги и написал на нем план своей службы. Обозначил, когда он станет майором, полковником, генералом. Написал, что получит золотую звезду. Всю жизнь расписал — вплоть до генерал-полковника. Так все и случилось. Прямо мистика. Хотя карьеристом его никак не назовешь. Скорее наоборот: Востротин постоянно совершал поступки, связанные со смертельным риском или не укладывающиеся в рамки воинских уставов. Такая вот необыкновенная судьба.

***

Несколько лет назад я был в командировке в одном южном российском городе. Там стоит наша десантная дивизия. Познакомился с ее командиром — 40-летним полковником Валерием С. Он с гордостью показывал свое хозяйство: благоустроенные казармы, солдатскую столовую, больше напоминающую хорошее кафе, современные учебные полигоны.

Зашли в комнату боевой славы. А там на самом видном месте портреты: первого в истории новой России начальника Генштаба и самого легендарного десантника.

Дубынин и Востротин.

Заметив мой взгляд, полковник подтянулся. Пояснил:

— Вот воспитываем бойцов на их примере.

Тогда я за нашу армию спокоен.

«Виват, шурави!»: Афганская война и ее последствия для СССР

- Афганистан накануне конфликта

- Причины начала Афганской войны

- Подготовка военной операции

- Дворец Амина

- Ввод советских войск в Афганистан

- Ход событий и основные этапы

- Конец конфликта — итоги и последствия

- Историческое значение

- Советский Союз в период Афганской войны

- «Виват, шурави!» — афганский след

В истории СССР Афганская война оказалась первым крупным вооруженным конфликтом после 1945 года. В ней задействовали десятки тысяч военнослужащих. Эта часть холодной войны оставила после себя незаживающие раны, которые напоминают о себе до сих пор. Каковы предпосылки к военной операции, зачем ее развернули, как развивались события и к чему привели — об этом в материале 24СМИ.

Афганистан накануне конфликта

Афганистан долго находился под английским влиянием. Так продолжалось до 1919 года, когда эмир Аманулла-хан не заявил о независимости страны. Это Англии не понравилось. Началась война, по итогам которой английские войска покинули Афганистан.

В тот период первой страной, признавшей его независимость, оказался СССР. Афганистан стал развиваться путем повышения налогообложения граждан. Люди это восприняли в штыки — начались народные восстания. В итоге в 1929 году Аманулла-хан сбежал, а власть попала в руки узурпатору Бачаи Сакао. Вмешалась армия СССР, которая пошла на Кабул свергать властителя. Но вскоре король покинул страну, и советские войска ушли.

В дальнейшем афганская власть постоянно менялась. В 1973 году путем очередного переворота к власти пришел Мухаммед Дауд и сделал государство республикой. Но Афганистан так и оставался бедной аграрной страной с подавляющим количеством безграмотного населения. В 1978 году там началась революция, после которой не без поддержки Советского Союза власть перешла к Народно-Демократической партии.

В стране воцарилась левая идеология — там принялись строить социализм. Естественно, такая власть выступала среди прочего против религии. Местным исламистам это не нравилось — началась гражданская война. Сторонами конфликта стали исламистские оппозиционеры (моджахеды) и силы Демократической Республики Афганистан (ДРА). Важно, что структура ДРА походила на марксистскую, что сближало ее с СССР.

Причины начала Афганской войны

В марте 1979 года на фоне резко осложнившейся внутренней ситуации афганское правительство обратилось к Москве — просило отправить военную помощь. Дальше случился еще ряд подобных обращений. Изначально Леонид Брежнев выступил против вооруженного вмешательства. Но вскоре на советских рубежах стала ухудшаться оперативная обстановка.

Государственные функционеры и члены Политбюро поменяли точку зрения. Например, министр обороны заявлял, что нависла угроза советскому государству из-за нестабильной обстановки на границе.

Тем временем на афганской территории вновь произошли изменения: в сентябре 1979 года там сменилось партийное руководство. Власть перешла к Хафизулле Амину. В КГБ считали, что его завербовали агенты ЦРУ. В итоге Кремль все больше склонялся к решению начать военное вмешательство.

Состоялся ряд непродолжительных обсуждений, по итогам которых в декабре того же года специальная операция по свержению нового правителя и его режима была одобрена Москвой. Решили убрать Амина и поставить на его место лояльного Кремлю Бабрака Кармаля, одного из членов ДРА. Афганская война была уже не за горами.

Подготовка военной операции

13 декабря в Министерстве обороны СССР сформировали опергруппу по Афганистану. Ее возглавил генерал Сергей Ахромеев. Изначально устранением Амина собирался заниматься только КГБ. Думали организовать марш в Кабул, столицу Афганистана, чтобы быстро взять под контроль ключевые объекты города, включая резиденцию Амина.

Его задумали ликвидировать ядом, который должен был подсунуть заранее внедренный агент. По плану после начала действия спецсредства в резиденции должна была разыграться паника, тем временем советские подразделения под шумок бы прошли из Баграма и захватили объект. Мероприятие стартовало, но вскоре дали отбой, поскольку яд не подействовал.

На следующий день в Баграм отправился батальон, который в дальнейшем охранял там не только боевую технику Советской армии, но и доставленного туда Кармаля со сторонниками. Но когда операцию отменили, его вернули в СССР.

Подготовленные части армии передислоцировались, ко вводу в Афганистан подготовили еще ряд подразделений. Решили, что переходить границу начнут 25 декабря.

Вскоре войска вошли в афганскую столицу, захватили аэропорт, а также блокировали местную ПВО и авиацию. Ряд частей рассредоточились по Кабулу, чтобы блокировать правительственные учреждения, штабы и военные части, остальные важные объекты города и окрестностей. Тогда же Кармаля заново переправили в Афганистан.

Дворец Амина

27 декабря произошло первое важное событие, после которого развернется Афганская война: отряд КГБ под руководством Бориса Плешкунова организовал взрыв колодца в центральном узле связи, соединяющем важнейшие гражданские и военные объекты Кабула. Вслед за этим спецподразделения в течение 40 минут штурмовали дворец Амина, убив в процессе короля.

До сих пор нет точной информации об обстоятельствах смерти Амина. Бытует гипотеза, что его никто и не убивал, а он покончил жизнь самоубийством еще до того, как советские бойцы ворвались в апартаменты.

Так или иначе, спецоперация считается успешной. В результате захваченной оказалась резиденция, а также остальная столица: телеграф, телерадиоцентр, воинские части. Среди прочего взяли тюрьму, из которой выпустили политзаключенных.

Ввод советских войск в Афганистан

По факту Афганская война началась в 1979 году с устранения Амина и захвата дворца. Вскоре в Кабул доставили Кармаля. Дата события — 28 декабря. С этого момента его объявили президентом, что вызвало волну негодования моджахедов: по стране пошли боевые столкновения, теракты и пр.

При этом исламисты действовали не собственными силами — их поддерживали Пакистан и США, поставлявшие оружие и деньги. Американцам не нравилось советское вторжение, ведь так они рисковали потерять нефтяной рынок.

Советское правительство рассчитывало, что вооруженные силы лишь кратковременно наведут порядок в Афганистане. Но ожидания не оправдались — конфликт затянулся на 10 лет. Армия СССР оказалась втянута в боевые действия, которые поначалу выглядели отдельными эпизодами, но вскоре разрослись до полномасштабной войны.

Читайте такжеКорейская война 1950–1953 годов: причины начала конфликта, ход событий, итоги и последствия

Ход событий и основные этапы

Описанные выше события принято считать первым этапом Афганской войны. Они развернулись зимой 1979–1980 годов: советские войска вошли в Афганистан, подразделения военнослужащих рассредоточились по стратегически важным объектам инфраструктуры и гарнизонам.

Следующий отрезок времени — с 1980 по 1985 год — стал вторым и наиболее активным периодом военного конфликта. Советская армия совершала ряд наступательных операций, моджахедов тут и там уничтожали, постепенно укрепляя положение Демократической Республики Афганистан. Но вскоре характер боевых действий изменился.

В 1985 году новым генсеком стал Михаил Горбачев. С этих пор Афганская война постепенно прекращалась. Наземные войска все реже и реже ввязывались в боевые мероприятия. Тем не менее до 1987 года там продолжали действовать артиллеристы и летчики.

В этот период прошел пленум ЦК Народно-демократической партии Афганистана. По итогам собрания 4 мая 1986 года новым местным генеральным секретарем стал Мохаммад Наджибулла. Как только его избрали на пост, он незамедлительно объявил, что теперь будет стараться решить внутригосударственные вопросы политическим путем. Новый правитель взял курс на национальное примирение. Советская армия собралась покидать Афганистан, но гражданская война там продолжалась — победить исламистов окончательно не удалось.

Конец конфликта — итоги и последствия

С 1987 по 1989 год Афганская война переживала финальный период. Теперь уже Советскому Союзу по большому счету было не до Афгана — на первую позицию вышли внутренние проблемы в виде перестроечных провалов, парада суверенитетов, назревающей чеченской угрозы. На фоне маячившего распада СССР пора было прекращать войну.

В 1988 году в Швейцарии подписали договор о мирном урегулировании военного столкновения. Дата оформления соглашения — 14 апреля. СССР и США выступили в качестве гарантов исполнения документа. Приняли окончательное решение выводить Советскую Армию из Афгана — первое такое мероприятие состоялось 15 мая того же года. Из страны вышли части, которые дислоцировались в Кундузе, Кандагаре и Панджшерском ущелье. Как только солдаты оттуда ушли, территорию тут же заполнили мятежники.

Афганская война закончилась в 1989 году тем, что западные державы потерпели крах. Им хотелось усилить собственное присутствие в этой местности, но не получилось. Советскому Союзу удалось отстоять безопасность своих границ в Азиатском регионе. Вдобавок СССР получил опыт по антитеррористической борьбе.

ЦРУ вместе с Ираном и Пакистаном планировали руками афганских оппозиционеров перетащить военный конфликт на земли СССР. Но и эта задача оказалась также сорванной. КГБ сумел пресечь начало опиумной войны и обрушить задумки западных врагов по распространению на советских территориях экстремистских настроений.

По уточненным на сегодня сведениям, в годы Афганской войны погибло свыше 14 тыс. человек. Также по сей день до 200 солдат значатся без вести пропавшими. Но часто звучат мнения, что информация о погибших сознательно занижена: с тех пор как СССР замалчивал факты о потерях, ничего толком не изменилось. Оглашаются голые цифры, но не приводится источников, на основе которых удалось бы независимо провести подсчет жертв.

Последствия войны для Афганистана оказались плачевными. Когда Советская армия покинула его территорию, там образовался главный рассадник терроризма. Страна осталась в руинах, а подавляющее большинство жителей оказались за чертой бедности. Это государство и сегодня входит в число беднейших, по сути, единственный источник поступления средств там — это наркотрафик.

Историческое значение

На II Съезде народных депутатов, который состоялся в Советском Союзе в конце 1989 года, Советско-афганскую войну политически осудили. Тогда ввод войск признали противоправным с юридической точки зрения. А также этот шаг назвали аморальным с позиции нравственности.

Вместе с тем сегодня ряд аналитиков, военных экспертов, политиков, политологов и генералов признают: военные действия СССР в Афганистане проходили куда успешнее, чем мероприятия НАТО или США.

Исследователи отмечают, что после ухода советских войск в Афганистане еще в течение 3 лет продержалось просоветское правительство. А вот по поводу ситуации там после недавнего ухода США единого мнения нет.

Советский Союз в период Афганской войны

Советские граждане не проявляли в военные годы той или иной выраженной политической реакции. Дело в том, что ситуация освещалась крайне мутно, люди толком не понимали, что происходит. По большому счету, ничего, кроме страха и невозможности непредвзято оценить происходящие события, у людей не было.

Мужчины призывного возраста испытывали тревогу из-за того, что их могут направить на срочную службу в Афганистан. По этой причине многие пытались любыми способами «откосить» от такого «добровольного шага». Но государство тоже не сидело сложа руки: в тот период отменили отсрочку службы для студентов дневных отделений, что послужило сильным ударом для многих.

Советская пропаганда, как ни старалась, не помогала. До 1989 года в средствах массовой информации пытались героизировать образ воина-интернационалиста. Войну из последних сил преподносили в позитивном свете, но люди на этот крючок не ловились. СССР сам себе тогда вырыл яму в виде политики гласности — в итоге в прессе стали появляться десятки критических публикаций об участии войск в этой «никому не нужной войне». А советские диссиденты, например, Андрей Сахаров, с самого начала выступали против этой операции.

С каждым годом советские люди все хуже и хуже относились к войне, видя, как она освещается в СМИ. Ведь изначально журналистам запрещалось в открытую говорить даже о погибших. Но цинковые гробы, прибывавшие в города и села, говорили больше.

В 1989 году провели соцопрос, который показал: подавляющее большинство жителей страны противятся войне.

«Виват, шурави!» — афганский след

Когда шла Афганская война, туда по старой традиции, сложившейся еще в Гражданскую, приезжали артисты. Они отправлялись выступать не только в Кабул, но мотались и по отдаленным гарнизонам, стараясь хоть как-то морально поддержать солдат и помочь укреплению их духа. Но по большому счету толку от этого было маловато, потому что выжившие советские солдаты часто возвращались домой сломанными.

Появилось понятие «афганский синдром». Мужчины уходили на войну из одной страны, а возвращались по факту уже в другую — полуразрушенную перестройкой. Они не могли до конца адаптироваться к новой жизни, а общество со своей стороны тоже не хотело их принимать. В итоге многие ветераны вставали на криминальную дорожку — и это в том случае, если не умирали от наркотической зависимости. Дело в том, что военнослужащие вынужденно начинали употреблять наркотики на войне, чтобы справиться с нескончаемым стрессом.

Читайте такжеПерестройка 1985–1990 годов в СССР — в преддверии краха: факты, реформы, события

По итогам войны многих наградили медалями и орденами, а 86 бойцам присвоили звания Героев Советского Союза. Участникам поставили памятники практически в каждом городе. Также в десятках городов России сегодня действуют музеи Афганской войны.

Нельзя также не упомянуть огромный культурный пласт, который породил конфликт на территории Афганистана.

Масса литературных произведений в стихотворной и прозаической форме, многие из которых написаны участниками тех событий, причем зачастую непосредственно в период службы в афганских горах. Сотни обретших народную любовь песен, которые под гитару и спустя десятки лет распевали как военнослужащие-срочники, так и простые подростки во дворах, не всегда даже понимая значение таких слов, как «шурави» (так афганцы прозвали выходцев из СССР — по-персидски «советский») или «бача» («парень»).

И конечно, немалое число посвященных тому отрезку советской истории кинофильмов — от драматических лент, пытающихся в очередной раз осмыслить события в Афганистане, и заканчивая остросюжетными боевиками.

Принятое в 1989 году решение о неправомерности войны и ее осуждение сегодня официально признаны недопустимыми. Считается, что Афганская война привела к тому, что СССР добился поставленных целей, а следовательно — все было сделано правильно.