1. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции (далее — сфера внутренних дел), а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел.

2. Основными задачами МВД России являются:

1) выработка и реализация государственной политики в сфере внутренних дел;

2) нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел;

3) обеспечение федерального государственного контроля (надзора) в сфере внутренних дел;

4) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности, предоставление государственных услуг в сфере внутренних дел;

5) управление органами внутренних дел Российской Федерации (далее — органы внутренних дел);

6) обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России, граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, соответствующее обеспечение которых на основании законодательства Российской Федерации возложено на МВД России.

3. МВД России в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент Российской Федерации.

5. МВД России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через органы внутренних дел.

6. МВД России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

7. Деятельность МВД России является открытой для общества и публичной в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

8. При МВД России действует общественный совет, который формируется в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.

9. МВД России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере управления и распоряжения имуществом органов внутренних дел.

10. МВД России имеет учреждаемые Президентом Российской Федерации флаг и знамя, а также геральдический знак — эмблему органов внутренних дел.

Психологический

анализ деятельности и функций руководителя

органа правопорядка. Для

того чтобы раскрыть сущность требований

к личности руководителя органа

правопорядка, необходимо иметь четкое

представление о том, каковы его основные

функции, задачи и основные структурные

блоки его управленческой деятельности.

Американские психологи-управленцы Т.

Фитцджеральд и Г. Карлсон отмечали, что

руководитель представляет собой

ответственное лицо, которое решает,

управляет, организует, планирует и

контролирует всю деятельность подчиненных.

Он независим, полон сил и способностей,

ориентирован на достижение, отважен,

уверен в себе. Его жизнедеятельность,

энергия, жизнеспособность находятся

на уровне выше среднего. Другими

благоприятными характеристиками

руководителя являются умеренная

агрессивность, настойчивость,

конфиденциальность, твердость. Он должен

проявлять сверхобычную компетентность

в специальных профессиональных вопросах

и не иметь выраженных психоневрологических

нарушений. Руководитель должен обладать

способностью к творческому мышлению,

умением руководить, умением общаться

с людьми, подчиненными и вышестоящими

начальниками1.

Множество функций

и задач, которые стоят перед руководителем

правоохранительного органа, предъявляют

большие требования к его личностным и

профессиональным качествам, управленческой

подготовленности.

При функциональном

подходе к управлению А. Файоль выделяет

следующие функции: планирование, принятие

управленческого решения, организацию,

укомплектование штата, эффективную

коммуникацию, стимулирование, руководство

и контроль. Все эти функции в процессе

управления органом правопорядка должны

быть реализованы.

Если понимать

функцию управления как относительно

самостоятельную часть управленческой

деятельности, характеризующуюся

специфическим содержанием, то в ее

составе можно назвать: прогнозирование,

организацию, регулирование, контроль2.

Этот набор управленческих функций

выражает особенности управления органами

правопорядка в современных условиях.

Вместе с тем данный подход не противоречит

функциональной концепции А. Файоля.

Реализация

управленческих функций ежедневно

требует от руководителя проведения

множества конкретных мероприятий и

действий: совещаний, работы с документами,

приема посетителей и т д. Часто эти

действия называют эмпирическими

единицами деятельности руководителя.

Исследования показали, что все эти

эмпирические единицы деятельности

включают в себя три взаимосвязанные

теоретические единицы деятельности:

1) познавательную деятельность, 2)

деятельность по принятию решений и 3)

деятельность по организации их

использования. Эти теоретические единицы

деятельности отличаются друг от друга

по предмету, целям, мотивам, действиям

и результатам.

Нетрудно сделать

вывод о том, что реализация, руководителем

каждой из управленческих функций

проходит посредством проведения

конкретных мероприятий, каждое из

которых базируется на познавательной

деятельности, принятии конкретных

решений и организации их исполнения.

Наряду с этим следует отметить, что

содержание, т.е. предметно-объективное

наполнение этих видов деятельности,

будет различным при реализации разных

функций управления.

Реализация

руководителем управленческих функций

связана со спецификой построения и

деятельности органов правопорядка. К

таким особенностям следует отнести:

жесткие формы подчинения и внутреннего

распорядка типа воинского; специальные

дисциплинарные права руководителя;

специфические условия труда сотрудников

и их повышенная ответственность за

результаты деятельности. Часть работников

органов правопорядка (например,

следователи) обладают процессуальной

самостоятельностью, что в какой-то мере

ограничивает возможности управленческого

воздействия на них.

К специфике

управления органами правопорядка можно

отнести экстремальность деятельности

личного состава и управления им.

Экстремальные ситуации заставляют

принимать руководителя органа правопорядка

ответственные решения в условиях

действия стрессогенных факторов:

дефицита времени, недостатка информации,

опасности, повышенной ответственности

за жизнь и здоровье граждан, сотрудников

и др.

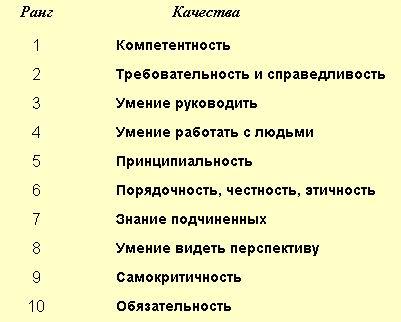

Психологические

особенности личности руководителя

органа правопорядка. Опрос

значительного числа руководителей и

рядовых работников органов правопорядка

позволил составить ранжированный

обобщенный ряд качеств, который

характеризует важнейшие требования к

эффективно работающему руководителю.

Анализ основных

требований к личности руководителя

позволяет разбить их на несколько

составных частей или блоков. Прежде

всего следует отметить качества,

отражающие функционально-ролевые

требования к руководителю, направленные

на успешное исполнение им своих

должностных обязанностей (например,

компетентность, умение видеть перспективу

в работе правоохранительного органа,

умение руководить и др.).

Ко второму блоку

относятся коммуникативно-деловые

качества руководителя

(знание подчиненных, умение работать с

людьми, психологическая совместимость

с коллегами и др.).

Третий блок образуют

нравственно-этические

требования к

личности руководителя органа правопорядка

(порядочность, обязательность, трудолюбие,

честность, добросовестность, этичность

в поведении и др.).

Опрошенные также

назвали качества, которые, по их мнению,

являются противопоказаниями

к занятию руководящей должности:

отсутствие

управленческой подготовленности и

профессиональная некомпетентность;

высокомерие; грубость и хамство; эгоизм;

беспринципность в работе; нерешительность;

подобострастие перед вышестоящими

начальниками; незнание подчиненных;

злоупотребление властными полномочиями

и правами; мелочная требовательность

и придирчивость.

Можно говорить о

психологическом

потенциале руководителя

органа правопорядка, обеспечивающем

эффективность его деятельности и

реализации управленческих функций.

Структурно такой психологический

потенциал руководителя образуется из:

1) индивидуальной управленческой

концепции; 2) управленческой подготовленности;

3) морально-психологических качеств; 4)

познавательных и интеллектуальных

качеств; 5) управленческих способностей;

6) эмоционально-волевых качеств; 7)

коммуникативных качеств.

/. Индивидуальная

управленческая концепция руководителя

органа правопорядка представляет собой

субъективное, личностное видение системы

основных управленческих проблем,

способов воздействия на подчиненных,

трудностей в организации деятельности

работников и личного труда. В сформированном

виде она раскрывает личностный смысл

деятельности руководителя, оказывает

влияние на мотивацию управленческого

труда, постановку конкретных служебных

и жизненных целей.

2. Управленческая

подготовленность включает

в себя знания, навыки и умения, позволяющие

эффективно решать различные управленческие

задачи. Важным элементом ее является

психологическая подготовленность,

направленная на совершенствование

работы с личным составом, эффективное

взаимодействие с подчиненными,

бесконфликтное воздействие на их

поведение и обеспечение формирования

руководителем благоприятного

управленческого климата в организации.

3.

Морально-психологические качества

отражают

нравственные обязательства и этические

нормы поведения руководителя органа

правопорядка. Речь идет о должном и

необходимом поведении с точки зрения

нравственности, управленческой этики,

конкретных норм морали, гуманного

отношения к другому человеку. Нравственную

основу поведения сотрудника составляют

следующие морально-психологические

качества: чувство профессионального

долга; профессиональная честь;

справедливость; принципиальность;

честность; порядочность; сочувствие и

сопереживание; мужество; установка на

соблюдение законности и служебной

дисциплины; чувство товарищества;

гуманность и сострадание по отношению

к потерпевшим от преступлений и тд.

4. Познавательные

и интеллектуальные качества. Известно,

что хорошо развитые качества восприятия

и внимания позволяют руководителю

получить достаточную информацию о

специфике функционирования органа

правопорядка, складывающейся криминогенной

обстановке, особенностях личности

сотрудника и конкретного профессионального

коллектива. Профессиональная память

руководителя на лица, внешность человека,

числа (например, даты рождения), имена,

отчества, фамилии и т.д. позволяют

эффективно общаться с подчиненными,

формируют у них благоприятное отношение

к нему. Продуктивное мышление руководителя

характеризуется такими качествами, как

гибкость, широта, критичность, быстрота,

сообразительность, прогностичность,

эвристичность и др.

5. Управленческие

способности, К

числу основных относятся организаторские

и педагогические способности руководителя

правоохранительного органа.

Организаторские

способности

руководителя правоохранительного

органа включают в себя умения: познавать

самого себя; познавать людей по неполным

данным; устанавливать и поддерживать

психологический контакт с окружающими

людьми; изучать людей в их повседневной

деятельности; оказывать на людей

управляющее воздействие; пользоваться

властными полномочиями и др. В содержание

педагогических

способностей

обычно включают: педагогический такт;

психологическую наблюдательность;

интерес к работе с людьми; умение

проектировать личность подчиненного,

видеть перспективы ее развития; умение

объективно оценивать уровень обученности

и воспитанности подчиненных; умение

мастерски владеть речью и др.

6. Эмоционально-волевые

качества. Работа

руководителя связана со стрессами и

отрицательными переживаниями. Среди

стресс-факторов, связанных с деятельностью

руководителя, часто называют: большую

загруженность работой и отсутствие

свободного времени; сложности, связанные

с вхождением в новую должность

руководителя; повышенную ответственность

за принимаемые решения; ощущение

руководителем несоответствия между

тем, что должен, что хотел бы, и что

реально делает; необходимость часто

идти на компромиссы во имя сохранения

служебной карьеры; угрозу авторитету

руководителя; недостаток обратной

информации о деятельности подчиненных;

неудовлетворительные отношения с

вышестоящим начальством и подчиненными;

неопределенность должностного роста;

неблагоприятный социально-психологический

климат в профессиональном коллективе

и др.

Основное правило

преодоления стресса заключается в

умении руководителя преодолевать

неприятности, не относиться к ним

пассивно, одновременно не впадая в

озлобленность, обвинение других и не

накапливая примеры несправедливости

судьбы. Реакция на стресс должна быть

осмысленной и взвешенной. Нельзя

руководителю поддаваться первому

эмоциональному импульсу, следует быть

выдержанным и хладнокровным, смотреть

на окружающий мир реалистично и так же

реалистично действовать. Руководителю

следует обращать внимание на развитие

у себя таких эмоционально-волевых

качеств, как решительность, настойчивость,

самообладание, эмоциональная

уравновешенность; выдержка, выносливость,

осмотрительность, хладнокровие,

уверенность в своих силах и др.

7. Коммуникативные

качества. Исследования

показали, что существуют коммуникативные

качества, способствующие эффективности

делового взаимодействия руководителя

с сотрудниками: организованность;

уверенность; независимость; скромность;

установка на сотрудничество с подчиненными;

готовность к помощи; сочувствие;

обязательность; владение техникой

общения; чуткость; отзывчивость;

заботливость; справедливость; искренность

в общении; активность в совместной

деятельности; общительность;

последовательность; тактичность.

Затрудняют деловое взаимодействие

следующие качества: скептицизм;

застенчивость; покорность; сверхконформность;

переоценка своих возможностей;

агрессивность; стремление к доминированию;

самодовольство; обособленность;

вспыльчивость; обидчивость; недоверчивость;

подозрительность; робость; грубость;

снисходительность; замкнутость;

скрытность.

Проявление

коммуникативных качеств руководителем

связано с теми или иными качествами

подчиненных. Для сотрудников с повышенным

уровнем притязаний, стремлением к

доминированию, высокой самооценкой

более подходят отношения партнерства

и ненавязчивого влияния. Для тех

работников, кто обнаруживает явно

завышенные (порой необоснованные)

притязания, агрессивность, снисходительное

отношение к сослуживцам, лучше избрать

тактику удержания на расстоянии и

формирования преимущественно официальных

взаимоотношений.

Рассмотренные

качества необходимо изучать при оценке

соответствия руководителя занимаемой

должности, при индивидуальной работе

с ним, при его подготовке в образовательных

учреждениях, при отборе кандидатов на

вакантные должности, при зачислении

перспективных работников в резерв на

занятие должностей руководителей.

1

Фитцджеральд

Т., Карлсон Г. Как

распознать потенциальные способности

руководителя: Пер. с англ. // California

Management Review. — 1971. — 14. — № 2. — P. 18-23.

2

Теория

управления

в сфере правоохранительной деятельности.

// Под ред. проф. В.Д. Малкова. — М., 1990. — С.

126-127.

Соседние файлы в предмете Юридическая психология

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание

Введение

3

Глава 1 Административно — правовая культура управления в правоохранительных

органах

1.1 Общая характеристика 5

1.2 Правовая регламентация статусов организационных звеньев 8

1.3 Правовая регламентация процессов функционирования организационных

звеньев 15

Глава 2 Анализ

Положения о

Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации

«Омутнинский» 21

Заключение

25

Список использованных

источников 27

Приложения

Введение

Актуальность и проблема:

Данная тема была выбрана потому, что управление имеет большое значение для

большинства сотрудников различных подразделений правоохранительных органов, которые,

выполняя свои должностные обязанности, постоянно либо периодически выступают в

качестве руководителей (кураторов, организаторов, субъектов управления). Их

деятельности, прежде всего, связана с управленческой сферой, с выполнением

различного рода управленческих действий.

Современные

преобразования, затрагивающие все важнейшие сферы современной жизни, создают

новые условия и оказывают прямое воздействие на деятельность любого

руководителя в правоохранительных органах. В первую очередь это проявляется в

усложнении ключевых целей и уменьшении времени, которым он может реально

располагать для их успешного достижения.

В этой связи

управленческая деятельность, практически реализуемая руководителями только на

основе полученного опыта и инструкций, уже не может гарантировать достижение

успехов в служебной деятельности подчиненных им в той или иной форме

исполнителей. Будущие руководители обязательно должны своевременно приобретать

необходимый объем современных управленческих знаний, умений и навыков, а действующие

– постоянно повышать уровень своих теоретических знаний и совершенствовать

умения и навыки. Это касается не только руководителей оперативных подразделений,

но и руководителей подразделений, занимающихся кадровым, информационным и всеми

другими видами обеспечения.

Цель данной работы — рассмотреть административно-правовую культуру управления в правоохранительных

органах. Для реализации цели

были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть различные правовые акты, основными из которых являются положения и должностные

инструкции (регламент);

2. Проанализировать положение, положение

о подразделении правоохранительных органов и должностные инструкции (регламент)

на соответствие.

Глава 1 Административно-правовая культура

управления в правоохранительных органах

1.1

Общая характеристика

Административно-правовая

культура управления в правоохранительных органах — это качественный уровень

требований к регламентации статусов и процессов функционирования организационных

звеньев, обусловленных нормами административного права, в интересах

эффективности управления.

Вообще,

правовое регулирование осуществляется с помощью разнообразных норм права. Одни

нормы закрепляют должное поведение различных субъектов, от которого они не

имеют права уклоняться при наступлении определенных ситуаций. Диспозиции этих

норм содержат предписания. Другие нормы определяют границы и содержание

возможного поведения субъектов. Их диспозиции содержат дозволения. Третьи

нормы запрещают определенные деяния (действия или бездействие). Содержанием их

диспозиций являются запреты.

Как

известно, специалисты выделяют несколько основных типов правового

регулирования. Первый из них, административно-правовой, характеризуется

преобладающим применением правовых норм, содержащих предписания. Второй тип,

гражданско-правовой, в основном использует правовые нормы с дозволениями.

Третий, уголовно-правовой, отличается от двух вышеназванных преобладанием

применения правовых норм, содержащих запреты. Правовая регламентация статусов и

процессов функционирования организационных звеньев в правоохранительных органах

представляет

собой конкретное проявление административно-правового регулирования. Она

действительно характеризуется тем, что повышенная детальность правового

регулирования достигается в основном с помощью административно-правовых норм

предписывающего характера. Прежде всего, ими определяются субъекты выполнения

управленческих функций, виды их действий, порядок выполнения действий,

требуемые результаты. Дозволения и запреты дополняют предписания, создавая

системность правовой регламентации.

Предписания возлагают

на должностных лиц обязанности совершать определенные (положительные)

действия. Они также являются средством их ориентации в своей деятельности. Они

указывают конкретные варианты позитивных действий из множества возможных.

Дозволения — это также

указания конкретных вариантов поведения, но лишь как альтернатив,

предполагающих, что ведущую роль в выборе вариантов будут играть интересы и

собственные цели должностных лиц.

В отличие от них

запреты — это указания нежелательных вариантов действий должностных лиц и

оставление «всего остального» множества на их усмотрение.

В принципе в

правоохранительных органах административно-правовой регламентации (в той или

иной степени) могут подлежать статусы любых организационных звеньев и процессы

их функционирования.

Такое

регламентирование, по существу, позволяет создавать, поддерживать и развивать

условия для упорядочения строения организационных звеньев, придания им

необходимой целостности, достижения целенаправленной и эффективной

деятельности.

При этом статика —

«административное устройство», статусы субъектов и объектов регламентируются с

помощью одной части норм административного права — материальных, а порядок,

процедуры их функционирования — с помощью другой части этих норм — организационно-процедурных.

Для практического

применения все необходимые административно-правовые нормы объединяются и

издаются в виде правовых регламентационных актов. Причем по содержанию

отдельные нормы обычно не тождественны отдельным статьям (пунктам, параграфам)

тех или иных актов. Во многих случаях элементы административных норм находятся

в различных статьях либо частях таких актов. Нередко гипотезы и диспозиции

соответствующих норм содержатся в одних административно-правовых актах, в то

время как санкции предусматриваются в других.

По своим юридическим

свойствам эти акты относятся к разновидностям нормативных актов, определяющих

общие правила безличного характера, рассчитанные на многократное применение во

всех предусмотренных ими ситуациях. Они издаются либо без ограничения срока

своего действия, либо на длительный период.

В принципе наиболее

целесообразным и привычным для практики является создание двух основных групп

регламентационных актов. Первую группу составляют административно-правовые акты,

определяющие статус организационных звеньев (должностных лиц), вторую — акты,

регламентирующие порядок осуществления основных видов деятельности, их

процедуры.]

В

управленческую практику административно-правовые акты всегда вводятся с помощью

правовых актов распорядительного характера: указов высших руководителей

исполнительной власти и приказов руководителей правоохранительных органов. При

этом нормативные документы оформляются в качестве приложений к распорядительным

документам. В соответствующем пункте распорядительной части одноименных

документов делается отметка «прилагается», а на приложениях в верхнем правом

углу размещается гриф утверждения документов.

1.2 Правовая регламентация

статусов организационных звеньев

В маленьких

организациях практически любой сотрудник может выполнить несколько функций. С

увеличением численности работников уже несколько из них начинают выполнять

подобные обязанности. Именно на этом этапе развития предприятия возникает

первое структурное подразделение. Лица, выполняющие однотипные операции,

объединяются в различные специальные подразделения: звенья, участки, группы,

отделы, и так далее. Такое объединение способствует созданию легкоуправляемого

предприятия.

Структурное

подразделение основывается на осуществление однотипной функции, необходимой для

всего предприятия. Важным фактом для их создания является повышение

эффективности и экономичности деятельности предприятия, которые оцениваются,

исходя из содержания осуществляемых операций, численности работников,

месторасположения.

Структурное

подразделение – это выделенный управленческий орган с самостоятельными

функциями, определенными задачами и ответственностью. Оно может быть обособленным

(представительство, филиал) и внутренним (не обладает всеми признаками

самостоятельной организации). Любое структурное подразделение

осуществляет свою хозяйственную деятельность на основании утвержденного

положения о данных объединениях, которые разрабатываются на предприятиях, где

они есть. Этот документ разрабатывают работники отдела кадров и руководитель

отделений. Структурные

подразделения предприятия могут быть такими:

Управления –

подразделения, которые образуются по функциональному признаку, они обеспечивают

реализацию определенных направлений деятельности предприятия и осуществляет

руководство организацией. Они создаются в госструктурах, крупных компаниях и

объединяют отделы и департаменты.

Отделения –

характерны для лечебно-профилактических, медицинских учреждений. Имеются они и

в органах государственной власти, банках, кредитных учреждениях.

Департаменты.

Создаются по функциональному и отраслевому признаку. Они обеспечивают

реализацию определенных направлений деятельности. Часто департаменты создаются

в органах власти всех уровней, представительствах зарубежных компаний.

Отделы –

функциональные подразделения, которые отвечает за конкретный вид деятельности.

Службы –

группы объединений структурных единиц, которые имею родственные функции, цели и

задачи. Управление ими осуществляется одним руководителем. Бюро. Создается

в составе более крупного подразделения и как отдельная единица.

Взаимодействие

структурных подразделений предприятия необходимо координировать. Чем больше

организация, тем важнее и сложнее эта проблема.

Положение о подразделении предприятия является

нормативным актом локального значении, который определяет порядок создания

производственной единицы, ее правовое положение в структуре организации,

функции, задачи, ответственность, права и обязанности, порядок взаимодействия с

остальными производственными единицами.

Правовая регламентация статусов

организационных звеньев в правоохранительных органах осуществляется с помощью

правовых актов, основными из которых являются положения, штаты и должностные

инструкции.

Положения — правовые акты, определяющие

статус, задачи и функции, права и ответственность, порядок функционирования

правоохранительных органов, их подразделений.

В принципе различные положения могут быть

типовыми и индивидуальными. Типовые положения создаются для однотипных

организационных звеньев: правоохранительных органов или их подразделений. При

наличии типовых индивидуальные положения разрабатываются на их основе.

Все положения можно подразделить на два

основных класса:

1) положения о правоохранительных органах;

2) положения о подразделениях правоохранительных органов.

Положения о правоохранительных органах —

это правовые акты, определяющие организационно-правовой статус государственных

бюджетных центральных правоохранительных органов, территориальных и иных

правоохранительных органов.

Содержание текстов положений о

правоохранительных органах обычно включает в свой состав такие разделы, как:

■ общие

положения;

■ основные задачи и функции;

■

права и

обязанности;

■

руководство;

■

взаимоотношения;

■

контроль,

проверка и ревизия деятельности;

■

реорганизация и

ликвидация.

В разделе «Общие положения» фиксируются

официальные полные и сокращенные наименования правоохранительных органов, цели

и основания их создания (с указанием наименований, дат и номеров

соответствующих правовых актов), а также указывается, чем руководствуются они в

своей деятельности, кем возглавляются и кому подчиняются, какие имеют печати.

Раздел «Основные задачи и функции»

устанавливает проблемы (комплексы проблем), которые призваны разрешать

правоохранительные органы. Эти проблемы определяют направления и характер их

деятельности. Кроме того, в данном разделе перечисляются виды деятельности,

которые должны выполнять правоохранительные органы для решения поставленных

перед ними задач.

Раздел «Права и обязанности» содержит

перечисление прав, которыми наделяются правоохранительные органы в лице их руководителей.

В данном случае права понимаются как юридически узаконенные возможности

требовать или запрещать выполнение каких-либо действий. Их следует

устанавливать в объемах, необходимых для реализации возложенных на

правоохранительные органы функций. В их числе могут быть права на издание

определенных документов, права давать обязательные указания подчиненным

подразделениям и лицам для выполнения возложенных на правоохранительные органы

функций, права запрашивать справочную или иную информацию и т.д. В числе

обязанностей перечисляются действия, которые правоохранительные органы должны

выполнять для реализации своих функций.

В разделе «Руководство» устанавливается:

кем осуществляется руководство правоохранительными органами, на каких

принципах; кем назначаются и освобождаются от должности их руководители; сфера

их компетенции.

Раздел «Взаимоотношения» содержит

характеристику информационных (документационных) потоков правоохранительных органов

и основных создаваемых в этих органах документов, а также указания о

взаимодействии с конкретными правоохранительными органами (организациями), о

содержании и периодичности (сроках) представления и получения информации, о

порядке разрешения возникающих разногласий.

В разделе «Контроль, проверка и ревизия

деятельности» определяется, кем производится контроль и проверка деятельности правоохранительных

органов, осуществляется ревизия их финансовой деятельности, периодичность

(сроки) контроля, проверки и ревизии, порядок представления итоговых

документов.

Раздел «Реорганизация и

ликвидация» содержит информацию о том, в каком порядке и кем осуществляется

реорганизация и ликвидация правоохранительных органов.

В практической

деятельности правоохранительных органов фактически всегда существуют отклонения

от теоретических рекомендаций.

Положения о

правоохранительных органах оформляются на общих бланках. Обязательными являются

следующие их реквизиты: наименование вышестоящей организации, наименование

организации, наименование вида документа, дата документа, регистрационный

номер документа, место составления документа, заголовок к тексту, текст

документа, подпись, гриф утверждения документа, печать.

Положения о

подразделениях правоохранительных органов — это правовые акты, определяющие

организационно-правовой статус отделов, отделений и иных звеньев

правоохранительных органов.

В содержании текстов

положений о подразделениях правоохранительных органов можно выделить следующие

разделы:

■ общие положения;

■ основные задачи и

функции;

■ права и обязанности;

■ ответственность;

■ взаимоотношения.

В разделе «Общие

положения» указываются полные официальные наименования подразделений, даты,

номера и наименования правовых актов, на основании которых созданы и действуют

подразделения, чем руководствуются в своей деятельности, кем возглавляются и

кому подчиняются, порядок назначения и освобождения от должности руководителей

подразделений.

Раздел «Основные задачи

и функции» содержит полные перечни решаемых подразделениями основных проблем,

которые

определяют характер и направления их деятельности, а также перечни видов

деятельности, которые необходимо выполнять для

решения поставленных перед ними задач.

В разделе «Права и

обязанности» перечисляются все права, которыми наделяются подразделения в лице

своих руководителей, а также все действия, предназначенные для реализации

намеченных функций.

Раздел

«Ответственность» устанавливает все виды дисциплинарной, административной и

уголовной ответственности, которые могут нести руководители подразделений в

случаях невыполнения подразделениями своих обязанностей.

В разделе

«Взаимоотношения» определяются информационные (документационные) потоки подразделений

и основные создаваемые в этих подразделениях документы, а также указывается, с

какими подразделениями (органами) будет осуществляться взаимодействие, какую

информацию представляют и получают подразделения, сроки (периодичность), кем и

в каком порядке рассматриваются разногласия.

Практика фактически

всегда вносит те или иные изменения в теоретические рекомендации.

Положения о

подразделениях правоохранительных органов оформляются на общих бланках. Их

обязательными реквизитами являются следующие: наименование организации

(подразделения), наименование вида документа, дата документа, регистрационный

номер документа, место составления документа, заголовок к тексту, текст документа, подпись, гриф утверждения документа.

Эти положения

подписываются руководителями подразделений и утверждаются руководителями

правоохранительных органов.

Должностные инструкции

(регламент) — правовые акты, издаваемые в правоохранительных органах для

регламентации организационно-

правового положения сотрудников, их обязанностей, прав и ответственности,

формирующие условия их эффективной деятельности.

Они разрабатываются на все должности, которые предусматриваются штатами. [3]

В текстах должностных инструкций

обычно выделяются следующие разделы:

■ общие положения;

■ должностные

обязанности;

■ права;

■ ответственность;

■ взаимоотношения.

Раздел «Общие

положения» включает наименования должностей с указанием подразделений,

непосредственных руководителей, порядок назначения и освобождения от

должностей, перечень нормативных, методических и других документов, которыми

следует руководствоваться, квалификационные требования (уровень образования,

стаж службы), а также требования в отношении специальных знаний.

В разделе «Должностные

обязанности» определяется конкретное содержание деятельности сотрудников,

перечисляются виды выполняемых ими действий, характер этих действий («подготавливает»,

«рассматривает», «утверждает», «выполняет» и т.п.).

В разделе «Права»

устанавливаются полномочия сотрудников, позволяющие выполнять возложенные на

них обязанности: права принимать определенные решения, давать указания по

конкретным вопросам, самостоятельно подписывать определенные документы,

обращаться с предложениями к руководству, запрашивать необходимую для дела

информацию, требовать выполнения определенных действий от других сотрудников и

т.д.

Раздел «Ответственность»

содержит критерии оценки деятельности (качества и своевременности) и меры

персональной ответственности сотрудников (дисциплинарной, административной или

уголовной) в соответствии с действующим законодательством.

В разделе

«Взаимоотношения» отражаются все информационные взаимосвязи сотрудников с

другими сотрудниками и организационными звеньями: кому (от кого), в какие

сроки, и какую информацию представляют и получают, с кем согласовывают проекты

документов, с кем осуществляют совместную подготовку документов и т.д.

Должностные инструкции

оформляются на общих бланках. Обязательными являются следующие их реквизиты:

наименование организации (подразделения), дата документа, регистрационный номер

документа, место составления документа, заголовок к тексту, текст документа,

подпись, гриф утверждения документа.

Должностные инструкции

подписываются руководителями подразделений. Утверждаются они руководителями

правоохранительных органов или их заместителями — кураторами данных подразделений

либо руководителями подразделений, если им предоставлено это право, визируются

руководителями заинтересованных подразделений и юристами, а также другими

должностными лицами, от действий которых может зависеть их выполнение. В

практике должностные инструкции нередко изменяются по сравнению с

теоретическими рекомендациями или заменяются перечнями должностных

обязанностей.

В процессах создания

должностных инструкций некоторые специалисты рекомендуют максимально

использовать принцип согласованности и соответствия трех основных элементов

этих инструкций:

а) должностных

обязанностей;

б) прав и ресурсов;

в) ответственности.

Все перечисленные

элементы должны быть взаимно согласованы и составлять гармоничное целое

(систему). Однако, как правило, основное внимание уделяется определению

должностных обязанностей и ответственности, в меньшей степени — правам, а

ресурсы вообще даже не предусматриваются.

Пренебрежение этим

принципом оказывает такое дезорганизующее влияние, что ликвидировать его

невозможно никакими способами.

1.3 Правовая регламентация процессов

функционирования организационных звеньев

Правовая регламентация процессов

функционирования организационных звеньев в правоохранительных органах также

осуществляется с помощью правовых актов — прежде всего различного

вида инструкций.

Следует иметь в виду, что некоторые

правовые акты инструктивного характера могут называться «правилами» или

«положениями».

Инструкции — это правовые акты,

регулирующие организационные, технологические, финансовые и иные специальные

стороны деятельности правоохранительных органов, их подразделений и должностных

лиц.

В содержании текстов инструкций могут

выделяться различные разделы в зависимости от характера регулируемых видов деятельности.

Однако в любом случае тексты должны начинаться с раздела «Общие положения», в

котором излагаются цели и причины издания инструкций, область их

распространения, основания для разработки и другие сведения общего характера.

За общей частью должны следовать разделы, в которых в логической последовательности

излагается основное содержание, то есть описывается порядок выполнения

регламентируемых процессов. При этом по каждому этапу этих процессов

рекомендуется указывать:

а) что необходимо сделать (содержание);

б) кто должен сделать (организационное звено);

в) какие документы используются и срок

выполнения.

В конце инструкций может быть выделен

раздел, в котором определяются права и ответственность тех или иных исполнителей.

В правоохранительных органах создается и

применяется довольно значительное количество инструкций, регламентирующих процессы различных

видов деятельности, прежде всего, в сфере

кадрово-ресурсного управления, основными из которых являются

следующие:

1) инструкции,

регламентирующие порядок подбора и использования штатных сотрудников;

2) инструкции,

регламентирующие порядок подбора и использования внештатных сотрудников;

3) инструкции,

регламентирующие порядок профессиональной подготовки (обучения и воспитания)

сотрудников;

4) инструкции,

регламентирующие порядок стимулирования сотрудников;

5) инструкции, регламентирующие

порядок ведения делопроизводства;

6) инструкции,

регламентирующие порядок ведения дел специального назначения;

7) инструкции,

регламентирующие порядок использования

информационных систем;

регламентирующие порядок финансового, материально-технического и иных видов

обеспечения;

9) инструкции,

регламентирующие порядок аттестации сотрудников, и др.

В текстах инструкций,

регламентирующих делопроизводство, как правило, выделяются следующие основные

разделы:

■ общие положения;

■ документация

организационных звеньев;

■ правила подготовки и

оформления документов (документирование управленческой деятельности, бланки

документов, оформление реквизитов документов, особенности подготовки и

оформления отдельных видов документов, тираж документов, автоматизация

документирования);

■ поисковые системы по

документам (регистрация документов, построение поисковой системы, подсчет

объема документооборота);

■ контроль исполнения

документов (задачи контроля исполнения, сроки исполнения документов,

организация контроля исполнения);

■ работа исполнителей с

документами;

■ составления номенклатур

дел;

■ формирование дел;

■ экспертиза ценности

документов;

■ оформление дел;

■ составление описей дел;

■ оперативное хранение

документов и дел;

■ передача дел на архивное

хранение;

■ приложения.

В приложениях обычно

помещаются: примерное Положение о службе документационного обеспечения

управления; примерная форма Табеля унифицированных форм документов организационных

звеньев; правила заполнения основных реквизитов регистрационной карточки;

справка о состоянии исполнения документов; форма номенклатуры дел

организационных звеньев; форма акта о выделении к уничтожению документов, не

подлежащих хранению; форма внутренней описи документов дела; форма обложки дела

постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения; и т.д.

Кроме того, в

правоохранительных органах могут создаваться и применяться нормативные акты,

регламентирующие различные виды деятельности в сфере процессно-организационного

управления, к которым относятся:

1) инструкции (методические

рекомендации) по планированию служебной деятельности (и отчетности)

исполнителей (организационных звеньев);

2) инструкции

(методические рекомендации) по контролированию служебной деятельности

исполнителей (организационных звеньев);

3) инструкции

(методические рекомендации) по оцениванию процессов служебной деятельности

исполнителей (организационных звеньев), накоплению и использованию опыта.

В заголовках к

инструкциям всегда обозначаются Объекты или вопросы, на которые

распространяются их требования.

Инструкции оформляются

на общих бланках. Они подписываются руководителями подразделений,

разработавшими их, и подлежат утверждению руководителями правоохранительных органов,

визируются руководителями всех заинтересованных подразделений, юридических

служб, заместителями руководителей, курирующими те направления деятельности,

которых касается содержание инструкций.

Как известно, все

инструкции всегда предусматривают наиболее эффективный порядок осуществления

различных видов деятельности теми или иными должностными лицами. Поэтому их

использование во многом предопределяет достижение, поддержание и повышение

эффективности управления в правоохранительных органах.

В целом

административно-правовая культура управления в правоохранительных органах во

многом предопределяется качеством правовых актов, определяющих правовой статус

организационных звеньев (должностных лиц), порядок выполнения ими основных

видов деятельности, их процедуры.

Как правило, в

правоохранительных органах используются также различные правила внутреннего

служебного распорядка, с помощью которых регламентируется служебное время

должностных лиц. Широкое распространение получили также так называемые

календарные планы проведения основных мероприятий на тот или иной период (месяц,

полугодие, год). Их тексты обычно составляются в табличной форме (в сочетании

с текстовой). Оформляются на стандартных листах бумаги. Утверждаются они

руководителями правоохранительных органов или их отдельных подразделений.

И, наконец, самостоятельное

значение могут иметь нормативные акты (инструкции либо методические

рекомендации), определяющие:

1) порядок подготовки,

принятия и применения управленческих решений;

2) порядок приема и

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан;

3) порядок подготовки и

проведения заседаний коллегий, советов, различных совещаний и т.д.

Глава 2 Анализ Положение о

Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации

«Омутнинский»

Управление Минстерства Внутренних дел Российской

Федерации по Кировской области Приказом УМВД России по Кировской области «Об

утверждении положения о МО МВД России «Омутнинский» от 01 июля 2011

г. N 553 приняло Положение о МО МВД России «Омутнинский».

Было проанализировано Положение Межмуниципального отдела Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Омутнинский» (далее Положение)

Приложение 1. Так как практика фактически всегда вносит те или иные изменения в

теоретические рекомендации. Положение включает в себя следующие разделы:

I Общие положения,

II Полномочия,

III Организация деятельности.

Указывается полные

официальные наименования подразделения в п. 19 III раздела: Отдел является юридическим

лицом, имеет печать с воспроизведением изображения Государственного герба

Российской Федерации и со своим наименованием, самостоятельный баланс, лицевые

счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а

также необходимые для осуществления своей деятельности бланки, печати и штампы;

выступает истцом и ответчиком в суде.

Полное наименование:

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации

«Омутнинский». Сокращенное наименование: МО МВД России

«Омутнинский».

Местонахождение Отдела:

612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Коковихина, д.21.

Отдел имеет в своем составе

подчиненные подразделения:

— отделение полиции

«Афанасьевское»;

— пункт полиции

«Восточный»;

— пункт полиции

«Песковский» в ред. приказа УМВД России по Кировской области от

17.07.2012 N 536.

В п. 5 раздела I прописано МО МВД России

«Омутнинский» в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного

права, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 7

февраля 2011г. N 3-ФЗ «О полиции», иными федеральными законами,

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,

законами Кировской области по вопросам охраны общественного порядка и

обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах компетенции

Кировской области, нормативными правовыми актами МВД России, правовыми актами

УМВД России по Кировской области, а также настоящим Положением. [10]

В разделе III прописано п. 12, п.

13, п. 14, п. 15, кем возглавляются и кому подчиняются, порядок назначения и

освобождения от должности руководителей подразделений. МО МВД

России «Омутнинский» возглавляет начальник (далее — начальник

Отдела), назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником УМВД

России по Кировской области. Начальник Отдела осуществляет руководство МО МВД

России «Омутнинский» на основе единоначалия и несет персональную

ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач. Начальник Отдела

имеет трех заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности

начальником УМВД России по Кировской области в установленном МВД России

порядке. Структура Отдела устанавливается правовым актом начальника УМВД России

по Кировской области в соответствии с примерной моделью организационного

построения территориального органа, утвержденной МВД России. [10]

В разделе II Полномочия п. 10,

содержит полный перечень решаемых подразделением основных

задачи и полномочий органов внутренних дел, которые определяют

характер и направления их деятельности, а также перечни видов деятельности,

которые необходимо выполнять для

решения поставленных перед ними задач. Их прописано 40 и приняты в ред. приказа УМВД России по Кировской

области от 31.05.2012 N 389.

В разделе II Полномочия п. 11 Отдел в целях реализации своих полномочий

имеет право, а также в разделе III Полномочия п. 16 Начальник Отдела, перечислены

все права, которыми наделяется подразделение в лице своих руководителей, а

также все действия, предназначенные для реализации намеченных функций.

В разделе III Полномочия п. 17, п. 18, определяются информационные (документационные) потоки подразделения

и основные создаваемые в подразделении документы, а также указываются, с какими

подразделениями (органами) будет осуществляться взаимодействие, а именно при начальнике Отдела

действует оперативное совещание для рассмотрения текущих вопросов деятельности

Отдела, положение, о котором и его персональный состав утверждаются начальником

Отдела. Делопроизводство и мероприятия по режиму секретности в Отделе

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и

нормативными правовыми актами МВД России. Хотя не указаны, какую информацию представляет и получает подразделение, сроки

(периодичность), кем и в каком порядке рассматриваются разногласия.

Не прописаны виды

дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, которые могут

нести руководители подразделений в случаях невыполнения подразделениями своих

обязанностей.

Также не прописаны, кем производится

контроль и проверка деятельности правоохранительных органов, осуществляется ревизия их финансовой

деятельности, периодичность (сроки) контроля, проверки и ревизии, порядок

представления итоговых документов.

В разделе I п. 9 содержит

информацию о том, Отдел образовывается, реорганизуется и ликвидируется в

порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами.

Заключение

Органы внутренних дел – это

централизованная система, во главе которой находится МВД РФ. В качестве

правовой основы, которой они руководствуются, выступает ряд законов и

постановлений, в частности, органы МВД действуют в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Закона о полиции, другими федеральными законами,

постановлениями Правительства, указами Президента РФ, распоряжениями и

приказами МВД России.

Положение о подразделении предприятия

является нормативным актом локального значении, который определяет порядок

создания производственной единицы, ее правовое положение в структуре

организации, функции, задачи, ответственность, права и обязанности, порядок

взаимодействия с остальными производственными единицами. А также содержание текста положения о правоохранительных органах обычно

включает в свой состав такие разделы, как:

■ общие положения;

■ основные задачи и функции;

■

права и

обязанности;

■

руководство;

■

взаимоотношения;

■

контроль,

проверка и ревизия деятельности;

■

реорганизация и

ликвидация.

Хотя практической

деятельности правоохранительных органов фактически всегда существуют отклонения

от теоретических рекомендаций.

Было

проанализировано положение МО МВД России «Омутнинский», где не

указаны, какую информацию представляет и получает подразделение,

сроки (периодичность), кем и в каком порядке рассматриваются разногласия. Не

прописаны виды дисциплинарной, административной и уголовной ответственности,

которые могут нести руководители подразделений в случаях невыполнения

подразделениями своих обязанностей. Также не

прописаны, кем производится контроль и проверка деятельности правоохранительных органов, осуществляется ревизия их финансовой

деятельности, периодичность (сроки) контроля, проверки и ревизии, порядок

представления итоговых документов.

На

правоохранительные органы возложены важнейшие задачи. От профессионализма

сотрудников зависит безопасность на улицах, сохранность свобод и прав граждан.

Только правильно спланированная, нормативно подкрепленная, административно-правовая культура управления сотрудниками

способствует качественной борьбе с преступностью, обеспечивает защиту

собственности.

Список использованных источников

1. Конституцией Российской Федерации [Текст] – М.: Приор, 2001. – 32 с.

2. Федеральным

Законом N 3-ФЗ «О полиции» Устав патрульно-постовой службы полиции [Текст]:

текст с изменениями и дополнениями на 2015 год. — М: Эксмо, 2015. – 144с.

3. Басаков, М. И. Делопроизводство. [Текст]/ М. И.

Басаков // Серия «Зачет и экзамен». — Ростов-на/Д: изд-во «Феникс», 2004. -193

с.

4. Воронцов,

С.А. Правоохранительные органы Российской Федерации. История и современность. [Текст]/С.А.

Воронцов — Ростов-на/Д, 2001. -608 с.

5. Камышников, А.П., Махинин В.И. Основы управления в

правоохранительных органах: 2-е изд., испр. и доп. [Текст] / Отв. ред. д.ю.н., проф. Б.С.

Тетерин. — М.: Издательство «Щит-М», 2009. — 240 с.

6. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом. [Текст]/ А.Я. Кибанов

–

2007. -447 с.

7. Махинин, В.И. Культура руководителей в органах

обеспечения безопасности. [Текст]/ В.И. Махинин – М., 2007. -176 с.

8. Коренева, А.П. Основы управления в органах

внутренних дел [Текст] / А.П. Коренева. – М., 2001. -396 с.

9. Сухарев, В.А. Этика и психология делового

человека.

[Текст]/

В.А. Сухарев – М., 1997. -400 с.

10. МО

МВД России «Омутнинский» [Текст] от 01 июля 2011

г. N 553

11. Добровольская, Т. http://fb.ru/article/45807/strukturnoe—podrazdelenie