- Избранные материалы

- Помочь, присоединиться

Список членов Политбюро ЦК ВКП(б) 1930—1939

Список и трудовые биографии лиц, которые в 1930-е годы были членами Политического бюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (сокр. — Политбюро ЦК ВКП(б)).

Данный материал носит вспомогательный характер, и будет использован в качестве справки для дальнейших публикаций.

Ф.И.О. и годы полномочий, в порядке первого избрания:

- Сталин Иосиф Виссарионович (1917—1953)

- Рыков Алексей Иванович (1922—1930)

- Томский Михаил Павлович (1922—1930)

- Ворошилов Климент Ефремович (1926—1960)

- Калинин Михаил Иванович (1926—1946)

- Молотов Вячеслав Михайлович (1926—1957)

- Рудзутак Ян Эрнестович (1926—1932)

- Куйбышев Валериан Владимирович (1927—1935)

- Каганович Лазарь Моисеевич (1930—1957)

- Киров Сергей Миронович (1930—1934)

- Косиор Станислав Викентьевич (1930—1938)

- Орджоникидзе Григорий Константинович (1930—1937)

- Андреев Андрей Андреевич (1932—1952)

- Микоян Анастас Иванович (1935—1966)

- Чубарь Влас Яковлевич (1935—1938)

- Жданов Андрей Александрович (1939—1948)

- Хрущёв Никита Сергеевич (1939—1964)

Ниже представлены выдержки из трудовых биографий лиц, которые в 1930-е годы были избраны в состав Политбюро впервые. Сведения об избранных впервые в другие десятилетия представлены в отдельных списках:

- 1910-е

- 1920-е

- 1940-е

- 1950-е

- 1960-е

- 1970-е

- 1980-е

- 1990-е

Для удобства восприятия приведены не полные трудовые биографии, а только высокие партийные и государственные посты. В частности, опущены должности ниже 2-го секретаря обкома, заместителя министра, и т. п.

Каганович Лазарь Моисеевич (1893—1991)

1917 — руководитель военной организации РСДРП(б) в Саратове

1917 — член Всероссийского бюро военных организаций РСДРП(б)

1917 — председатель Полесского комитета РСДРП(б)

1918—1919 — председатель Нижегородского губкома РКП(б)

1919 — председатель Нижегородского губисполкома

1919 — председатель Воронежского губревкома

1919—1920 — председатель Воронежского губисполкома

1921—1922 — член Туркестанского бюро ЦК РКП(б)

1922—1924 — заведующий Организационно-инструкторским отделом ЦК РКП(б)

1924 — заведующий Организационно-распределительным отделом ЦК РКП(б)

1924—1957 — член ЦК РКП(б)/ВКП(б)

1924—1925 — секретарь ЦК РКП(б)

1924—1925 — член Оргбюро ЦК РКП(б)

1925—1930 — член ЦК КП(б) Украины

1925—1928 — член Оргбюро ЦК КП(б) Украины

1925—1928 — член Политбюро ЦК КП(б) Украины

1925—1928 — генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины

1928—1946 — член Оргбюро ЦК ВКП(б)

1928—1939 — секретарь ЦК ВКП(б)

1930—1935 — 1-й секретарь Московского обкома ВКП(б)

1930—1957 — член Политбюро ЦК ВКП(б)/Президиума ЦК КПСС

1931—1934 — 1-й секретарь Московского горкома ВКП(б)

1932—1934 — заведующий Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)

1933—1934 — председатель Центральной комиссии ВКП(б) по проверке партийных рядов

1934—1937 — член ЦК КП(б) Украины

1934—1935 — председатель Комиссии партийного контроля ВКП(б)

1934 — заведующий Транспортным отделом ЦК ВКП(б)

1934—1935 — председатель Транспортной комиссии ЦК ВКП(б)

1935—1937 — нарком путей сообщения СССР

1937—1939 — нарком тяжёлой промышленности СССР

1938—1942 — нарком путей сообщения СССР

1938—1944 — зам. председателя Совета народных комиссаров СССР

1939 — нарком топливной промышленности СССР

1939—1940 — нарком нефтяной промышленности СССР

1941—1944 — член Бюро СНК СССР

1941 — председатель Совета по эвакуации при СНК СССР

1942—1945 — член Государственного комитета обороны СССР

1943—1944 — нарком путей сообщения СССР

1944—1947 — зам. председателя Совета народных комиссаров/Совета министров СССР

1946—1947 — министр промышленности строительных материалов СССР

1946—1947 — член Бюро СМ СССР

1947 — председатель Бюро СМ СССР по транспорту и связи

1947 — член Оргбюро ЦК КП(б) Украины

1947 — член Политбюро ЦК КП(б) Украины

1947 — 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины

1947—1957 — зам. председателя Совета министров СССР

1948—1952 — председатель Госкомитета СМ СССР по материально-техническому снабжению народного хозяйства

1948—1953 — член Бюро/Президиума СМ СССР

1950—1953 — член Бюро Президиума СМ СССР

1952—1953 — член Бюро Президиума ЦК КПСС

1953 — председатель Бюро СМ СССР по транспорту и связи

1955—1956 — председатель Госкомитета СМ СССР по труду и заработной плате

1956—1957 — министр промышленности строительных материалов СССР

Киров Сергей Миронович (1886—1934)

1919 — председатель Астраханского революционного комитета

1919 — зам. председателя Бюро по восстановлению советской власти на Северном Кавказе

1920—1922 — член Кавказского бюро ЦК РКП(б)

1921—1926 — 1-й секретарь ЦК КП(б) Азербайджана

1923—1934 — член ЦК РКП(б)/ВКП(б)

1926—1934 — ответственный/1-й секретарь Ленинградского губкома/обкома ВКП(б)

1926—1927 — 1-й секретарь Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б)

1930—1934 — член Политбюро ЦК ВКП(б)

1934 — секретарь ЦК ВКП(б)

1934 — член Оргбюро ЦК ВКП(б)

Косиор Станислав Викентьевич (1889—1939)

1917 — ответственный секретарь Нарвско-Петергофского комитета РСДРП(б) в г. Петроград

1918 — народный секретарь по финансовым делам Украинской ССР

1918 — член ЦК КП(б) Украины

1918—1919 — секретарь Правобережного подпольного комитета КП(б) Украины

1919—1920 — член ЦК КП(б) Украины

1919 — секретарь Президиума Всеукраинского ЦИК

1919—1920 — член Оргбюро ЦК КП(б) Украины

1919 — секретарь ЦК КП(б) Украины

1919—1920 — член Политбюро ЦК КП(б) Украины

1919 — председатель Зафронтового бюро ЦК КП(б) Украины

1920 — секретарь ЦК КП(б) Украины

1920 — член Временного ЦК КП(б) Украины

1921—1923 — член ЦК КП(б) Украины

1921—1922 — секретарь ЦК КП(б) Украины

1921—1922 — член Оргбюро ЦК КП(б) Украины

1922 — член Политбюро ЦК КП(б) Украины

1922—1925 — секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б)

1924—1938 — член ЦК РКП(б)/ВКП(б)

1924—1926 — 1-й секретарь Сибирского крайкома РКП(б)/ВКП(б)

1926—1928 — секретарь ЦК ВКП(б)

1926—1928 — член Оргбюро ЦК ВКП(б)

1928—1938 — член ЦК КП(б) Украины

1928—1938 — член Оргбюро ЦК КП(б) Украины

1928—1938 — член Политбюро ЦК КП(б) Украины

1928—1938 — генеральный/1-й секретарь ЦК КП(б) Украины

1930—1938 — член Политбюро ЦК ВКП(б)

1938 — заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР

1938 — председатель Комиссии советского контроля при СНК СССР

Орджоникидзе Григорий Константинович (1886—1937)

1912 — избран в ЦК РСДРП на VI конференции РСДРП(б)

1912 — избран в Русское бюро ЦК РСДРП

1918 — начальник Чрезвычайного штаба обороны Донской советской республики

1919 — председатель Комитета обороны Терской советской республики

1919 — председатель Кавказского революционного комитета

1920 — председатель Северо-Кавказского революционного комитета

1920—1922 — член Кавказского бюро ЦК РКП(б)

1921—1927 — член ЦК РКП(б)/ВКП(б)

1921—1922 — ответственный секретарь Кавказского бюро ЦК РКП(б)

1922—1926 — член Президиума Закавказского крайкома РКП(б)/ВКП(б)

1924—1926 — 1-й секретарь Закавказского крайкома РКП(б)/ВКП(б)

1926 — 1-й секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б)

1926—1930 — председатель Центральной контрольной комиссии ВКП(б)

1926—1930 — нарком рабоче-крестьянской инспекции СССР

1926—1930 — зам. председателя Совета народных комиссаров

1926—1930 — зам. председателя Совета труда и обороны СССР

1930—1932 — председатель ВСНХ СССР

1930—1937 — член Политбюро ЦК ВКП(б)

1932—1937 — нарком тяжёлой промышленности СССР

1934—1937 — член ЦК ВКП(б)

Андреев Андрей Андреевич (1895—1971)

1917—1919 — председатель Центрального совета фабрично-заводских комитетов Урала

1919 — зам. начальника Управления металлургической и угольной промышленности при СНХ Украинской ССР

1920—1921 — член ЦК РКП(б)

1922—1927 — председатель ЦК Союза железнодорожников

1922—1961 — член ЦК РКП(б)/ВКП(б)/КПСС

1922—1928 — член Оргбюро ЦК РКП(б)/ВКП(б)

1924—1925 — секретарь ЦК РКП(б)

1928—1930 — 1-й секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б)

1930—1931 — председатель Центральной контрольной комиссии ВКП(б)

1930—1931 — нарком рабоче-крестьянской инспекции СССР

1930—1931 — зам. председателя Совета народных комиссаров СССР

1931—1935 — нарком путей сообщения СССР

1932—1952 — член Политбюро ЦК ВКП(б)

1935—1946 — секретарь ЦК РКП(б)

1935—1946 — член Оргбюро ЦК РКП(б)

1935—1937 — заведующий Промышленным отделом ЦК ВКП(б)

1938—1946 — председатель Совета Союза Верховного Совета СССР

1939—1952 — председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)

1941—1945 — член Бюро СНК СССР

1942 — зам. наркома путей сообщения СССР

1943—1946 — нарком/министр земледелия СССР

1946—1953 — зам. председателя Совета министров СССР

1946—1953 — член Бюро/Президиума Совета министров СССР

1946—1953 — председатель Совета по делам колхозов при СМ СССР

1953—1962 — член Президиума Верховного Совета СССР

Микоян Анастас Иванович (1895—1978)

1918 — председатель Бакинского подпольного комитета РКП(б)

1919 — председатель Бакинского бюро Кавказского крайкома РКП(б)

1920 — председатель Совета профсоюзов Азербайджана

1921—1922 — ответственный секретарь Нижегородского губкома РКП(б)

1922—1923 — ответственный секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б)

1923—1926 — 1-й секретарь Юго-Восточного/Северо-Кавказского крайкома РКП(б)/ВКП(б)

1923—1976 — член ЦК РКП(б)/ВКП(б)/КПСС

1926—1930 — нарком внешней и внутренней торговли СССР

1930—1934 — нарком снабжения СССР

1934—1938 — нарком пищевой промышленности СССР

1935—1966 — член Политбюро/Президиума ЦК ВКП(б)/КПСС

1937—1953 — зам. председателя Совета народных комиссаров/Совета министров СССР

1938—1949 — нарком/министр внешней торговли СССР

1939—1941 — председатель Экономического совета при СНК СССР

1941—1945 — член Бюро СНК СССР

1941 — зам. председателя Совета по эвакуации при СНК СССР

1941—1942 — председатель Комитета по разгрузке транзитных грузов СССР

1942—1945 — член Государственного комитета обороны СССР

1946—1953 — член Бюро/Президиума СМ СССР

1947—1948 — председатель Бюро СМ СССР по пищевой промышленности

1950—1952 — председатель Бюро СМ СССР по торговле и пищевой промышленности

1950—1953 — член Бюро Президиума СМ СССР

1952—1953 — председатель Бюро СМ СССР по пищевой промышленности

1953 — министр внешней и внутренней торговли СССР

1953—1955 — министр торговли СССР

1954 — председатель Бюро СМ СССР по торговле

1954—1964 — зам. председателя Совета министров СССР

1964—1965 — председатель Президиума Верховного Совета СССР

1965—1974 — член Президиума Верховного Совета СССР

Чубарь Влас Яковлевич (1891—1939)

1920—1922 — председатель Оргбюро по восстановлению промышленности Украины

1920 — член ЦК КП(б) Украины

1920 — член Временного ЦК КП(б) Украины

1920—1937 — член ЦК КП(б) Украины

1920—1922 — член Политбюро ЦК КП(б) Украины

1921—1938 — член ЦК РКП(б)/ВКП(б)

1921—1923 — председатель Президиума ВСНХ Украинской ССР

1921—1923 — председатель Центрального правления каменноугольной промышленности Донбасса

1923—1934 — член Политбюро ЦК КП(б) Украины

1923—1925 — зам. председателя Совета народных комиссаров СССР

1923—1934 — председатель Совета народных комиссаров Украинской ССР

1934—1938 — зам. председателя Совета народных комиссаров СССР

1934—1937 — зам. председателя Совета труда и обороны СССР

1935—1938 — член Политбюро ЦК ВКП(б)

1937—1938 — нарком финансов СССР

Жданов Андрей Александрович (1896 —1948)

1920—1921 — зам. председателя Тверского губкома РКП(б)

1921—1922 — зам. председателя Тверского губисполкома

1922 — председатель Тверского губисполкома

1924—1929 — ответственный секретарь Нижегородского губкома РКП(б)/ВКП(б)

1929—1934 — 1-й секретарь Нижегородского/Горьковского крайкома ВКП(б)

1930—1948 — член ЦК ВКП(б)

1934—1948 — секретарь ЦК ВКП(б)

1934—1948 — член Оргбюро ЦК ВКП(б)

1934 — заведующий Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)

1934 — заведующий Планово-финансово-торговым отделом ЦК ВКП(б)

1934—1945 — 1-й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б)

1938—1947 — председатель Верховного Совета РСФСР

1938—1939 — заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)

1939—1948 — член Политбюро ЦК ВКП(б)

1939—1940 — начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)

1944—1948 — генерал-полковник

1946—1947 — председатель Совета Союза Верховного Совета СССР

Хрущёв Никита Сергеевич (1894—1971)

1931 — 1-й секретарь Бауманского райкома ВКП(б) г. Москва

1932 — 1-й секретарь Краснопресненского райкома ВКП(б) г. Москва

1932—1934 — 2-й секретарь Московского горкома ВКП(б)

1934—1938 — 1-й секретарь Московского горкома ВКП(б)

1934—1935 — 2-й секретарь Московского обкома ВКП(б)

1934—1966 — член ЦК ВКП(б)/КПСС

1935—1938 — 1-й секретарь Московского обкома ВКП(б)

1938—1949 — член Политбюро ЦК КП(б) Украины

1938—1947 — 1-й секретарь Киевского обкома КП(б) Украины

1938—1952 — член ЦК КП(б) Украины

1938—1947 — 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины

1938—1949 — член Оргбюро ЦК КП(б) Украины

1939—1964 — член Политбюро/Президиума ЦК ВКП(б)/КПСС

1944—1947 — председатель Совета народных комиссаров/Совета министров Украинской ССР

1947—1949 — 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины

1949—1953 — секретарь ЦК ВКП(б)/КПСС

1949—1953 — 1-й секретарь Московского обкома ВКП(б)/КПСС

1949—1950 — 1-й секретарь Московского горкома ВКП(б)

1952—1953 — член Бюро Президиума ЦК КПСС

1952 — член Бюро Президиума СМ СССР

1953—1964 — 1-й секретарь ЦК КПСС

1956—1964 — председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР

1958—1964 — председатель Совета министров СССР

R.R ★

Похожие записи

Автор: Осипов Алексей Петрович

Организация: Филиал МБОУ «Первомайская СОШ» в п. Хоботово

Населенный пункт: Тамбовская область, р.п. Первомайский

Цель: познакомить с основными событиями политической жизни СССР в 1930-е гг.

Планируемые результаты: предметные: давать определения понятий: культ личности, пятая колонна, тройки; сформировать представление об изменениях политической системы СССР в результате построения социализма; называть основные положения Конституции СССР 1936 г.; показать причины культа личности Сталина и массовых репрессий; метапредметные УУД: 1) коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 2) регулятивные: составлять план действий, соотносить свои действия с планируемым результатом; 3) познавательные: работать с учебной информацией, собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; анализировать программные документы различных политических партий, сравнивать их основные положения, определяя общее и различное на основе текста параграфа; личностные УУД: формировать и развивать устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины, способность давать моральную оценку действиям исторических личностей.

Оборудование: учебник; карта «СССР в 1930-е гг.»; таблицы, схемы и документы к уроку.

Тип уроков: урок общеметодологической направленности; проектная деятельность.

Ход уроков

- Мотивационно-целевой этап

В 1930-е гг. в СССР окончательно утвердилась личная диктатура И.В. Сталина. Если в 1920-е гг. он оставался первым среди равных в руководстве большевистской партии, то теперь его мнение по любому вопросу не могло быть оспорено другими членами Политбюро ЦК ВКП(б). Период установления единовластия Сталина завершился массовыми репрессиями в конце 1930-х гг. Их жертвами стали представители разных слоев населения, но в первую очередь — бывшие участники внутрипартийной оппозиции, когда-то противостоявшие Сталину. В это же время Сталин провозгласил тезис о построении в СССР социализма — первой стадии коммунистического общества.

Почему для утверждения личной диктатуры Сталина понадобились массовые репрессии? Что советское руководство понимало под построением социализма в СССР? Как изменилась в результате этого советская политическая система? Ответы на эти вопросы вы узнаете в ходе нашей работы.

План уроков

- Укрепление единовластия Сталина и начало массовых репрессий.

- Конституция 1936 г.

- Советская национальная политика в 1930-е гг.

- Большой террор и его итоги.

- Актуализация знаний

Вопросы к классу

- Кто являлся главными соперниками Сталина в борьбе за власть в 1920-е гг.?

- Какая полемика внутри партийного руководства предшествовала окончательному установлению единовластия Сталина в конце 1920-х гг.?

(Ответы учеников.)

- Введение в новый материал

Окончательное превращение Сталина в единоличного диктатора после разгрома «правого уклона» было ознаменовано началом формирования культа его личности в официальной пропаганде. В декабре 1929 г. было широко отпраздновано 50-летие со дня рождения Сталина, что сопровождалось его невиданным ранее возвеличиванием.

Дополнительный материал

Из дневника А. Соловьева, одного из работников Московского

комитета партии, впоследствии профессора политэкономии

19 декабря. Бауман информировал о подготовке празднования 50-летнего юбилея т. Сталина. Празднование намечено широко по всей стране: приветствия, собрания, митинги, популяризация. Агитпроп ЦК по заданию Оргбюро предложил всем местным организациям широко организовать присылку приветствий, публикацию статей о т. Сталине, присвоение его имени разным предприятиям и районам… Никогда в партии не практиковалось личное чествование работников: тов. Ленин был решительно против. Это возвышение личности над партией, карьеризм.

22 декабря. Конечно, т. Сталин великий человек. Но не слишком ли чрезмерны похвалы? Выходит, т. Сталин выше т. Ленина, выше всей партии? Может быть, я не прав, но чувствуется в этих грандиозных похвалах некоторая искусственность, не все искренно. Где скромность, которую требовал т. Ленин и требует партия в своих решениях? Как мог допустить т. Сталин такое излишнее восхваление? У меня начинают возникать о нем сомнения, действительно ли он такой великий.

Подобные настроения были достаточно широко распространены среди «старых большевиков», помнивших, что в действительности Сталин не был «первым учеником Ленина», а также не играл одну из главных ролей в событиях революции и Гражданской войны, которую ему приписывала официальная пропаганда. Разумеется, среди недовольных культом личности Сталина были и бывшие оппозиционеры, публично признавшие свои «ошибки», чтобы не быть исключенными их партии. Часть из них сохранила определенное влияние в партии и все еще надеялась добиться отстранения Сталина от руководства государством. Потрясения и многочисленные жертвы, вызванные политикой форсированной индустриализации и коллективизации, вызвали у многих партийных работников сомнения в правоте советского руководства, а у бывших оппозиционеров — уверенность в правильности прошлой критики Сталина. В таких условиях Сталин не мог быть уверенным в прочности своего положения.

- Работа по теме уроков

- Укрепление единовластия Сталина и начало массовых репрессий

В начале 1930-х гг. возникло несколько нелегальных объединений, ставивших своей целью отстранение Сталина от руководства партией и государством и восстановление «ленинских норм» внутрипартийной демократии. Наиболее известной из них стала группа «Союз марксистов-ленинцев» во главе с работником Московского комитета ВКП(б) М.Н. Рютиным, в прошлом активным сторонником Сталина и участником борьбы против левой оппозиции, затем — сторонником «правого уклона».

— Прочитайте отрывок из обращения М.Н. Рютина «Ко всем членам ВКП(б)» (с. 146—147 учебника). Какие действия Сталина и его окружения стали основанием для столь резкой критики?

(Ответы учеников.)

В сентябре 1932 г. «Союз марксистов-ленинцев» был раскрыт ОГПУ, все его члены — арестованы. В резолюции пленума ЦК ВКП(б) организация Рютина именовалась «белогвардейской контрреволюционной группой». Все, кто знал о ее существовании и не сообщил партийному руководству, были исключены из партии. На заседании Политбюро Сталин потребовал приговорить Рютина к смертной казни, но большинство членов Политбюро пока не решалось проголосовать за смерть «старого большевика». Закрытым судом коллегии ОГПУ Рютин был приговорен к десяти годам заключения.

Вопросы к классу

- Чем была вызвана столь жесткая реакция Сталина на деятельность немногочисленной группы внутрипартийных оппозиционеров?

- Как вы считаете, могли ли организации, подобные группе Рютина, представлять реальную угрозу власти Сталина? Аргументируйте свой ответ.

(Учитель может организовать мини-дискуссию по последнему вопросу.)

В начале 1934 г. состоялся XVII съезд ВКП(б), названный в официальной советской пропаганде «съездом победителей». Под этим подразумевалось не только то, что съезд проходил после победоносного завершения первой пятилетки и начального этапа коллективизации, но и то, что он состоялся после окончательного разгрома всех внутрипартийных оппозиционных группировок. Выступая с отчетным докладом, Сталин заявил: «Если на XV съезде приходилось еще доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками, а на XVI съезде — добивать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде — и доказывать нечего, да, пожалуй — и бить некого. Все видят, что линия партии победила».

XVII съезд ВКП(б) прошел в обстановке полного единодушия и постоянных восхвалений Сталина, в том числе в выступлениях Зиновьева, Каменева и других бывших оппозиционеров. Однако при тайных выборах членов ЦК неожиданно оказалось, что около четверти делегатов проголосовало против Сталина. Стало очевидно, что, несмотря на разгром открытой организованной внутрипартийной оппозиции, среди членов партии — не только бывших оппозиционеров, но и многих других «старых большевиков» — сохраняется недовольство единовластием Сталина.

Поводом для расправы над реальными и мнимыми скрытыми «врагами» стало убийство секретаря Ленинградского обкома РКП(б) Сергея Мироновича Кирова, произошедшее 1 декабря 1934 г.

Дополнительный материал

Убийство Кирова

С.М. Киров был одним из ближайших соратников и личных друзей Сталина. Именно он, возглавив в 1926 г. Ленинградскую парторганизацию, ранее являвшуюся оплотом левой оппозиции, руководил ее чисткой от сторонников Г.Е. Зиновьева. На XVII съезде ВКП(б) Киров получил наибольшее количество голосов при выборах в ЦК. 1 декабря 1934 г. он был застрелен около своего кабинета в Смольном безработным членом партии Леонидом Николаевым. Мотивы убийства до сих пор не ясны, возможно, они были сугубо личными — Николаев был психически неуравновешенным человеком и считал Кирова виновником своего увольнения из Института истории партии. Однако это убийство сразу же было объявлено делом рук «троцкистско-зиновьевских террористов», несмотря на то, что Николаев ранее никогда не принадлежал к какой- либо внутрипартийной оппозиции. Убийство Кирова стало настолько идеальным поводом для начала массовых расправ над бывшими оппозиционерами, что впоследствии возникла версия: оно было организовано по указанию самого Сталина. Тем более что осенью 1934 г. Николаев был задержан охраной у Смольного с заряженным револьвером, но освобожден по указанию заместителя Ленинградского НКВД. В конце декабря 1934 г. Николаев вместе с тринадцатью «сообщниками» был расстрелян по приговору военной коллегии Верховного суда СССР. Были высланы из Ленинграда или приговорены к тюремному заключению более тысячи «социально чуждых элементов». Зиновьева и Каменева арестовали по обвинению в руководстве оппозиционным подпольем. На них возложили политическую ответственность за убийство Кирова (пока не обвинив в прямой причастности к нему) и приговорили к тюремному заключению. Однако это было только началом массовых репрессий.

2. Конституция 1936 г.

Начало массовых репрессий совпало по времени с принятием на VIII Всесоюзным съезде Советов новой Конституции СССР.

Дополнительный материал

Из выступления Сталина на VIII Всесоюзном съезде Советов

Сообразно с изменениями в области экономики СССР изменилась и классовая структура нашего общества.

Не стало класса капиталистов в области промышленности. Не стало класса кулаков в области сельского хозяйства. Не стало купцов и спекулянтов в области товарооборота. Все эксплуататорские классы оказались, таким образом, ликвидированными.

Остался рабочий класс.

Остался класс крестьян.

Осталась интеллигенция.

Взять, например, рабочий класс СССР. Его часто называют по старой памяти пролетариатом. Но что такое пролетариат? Пролетариат — это класс, эксплуатируемый капиталистами. Наш рабочий класс не только не лишен орудий и средств производства, а наоборот, он ими владеет совместно со всем народом. Можно ли после этого назвать наш рабочий класс пролетариатом? Ясно, что нельзя.

Перейдем к вопросу о крестьянстве. Наше советское крестьянство является совершенно новым крестьянством. У нас нет больше помещиков и кулаков, купцов и ростовщиков, которые могли бы эксплуатировать крестьян. Наше советское крестьянство в своем подавляющем большинстве есть колхозное крестьянство, т. е. оно базирует свою работу и свое достояние не на единоличном труде и отсталой технике, а на коллективном труде и современной технике.

Наша советская интеллигенция — это совершенно новая интеллигенция, связанная всеми корнями с рабочим классом и крестьянством. Изменился, во-первых, состав интеллигенции. Выходцы из дворянства I и буржуазии составляют небольшой процент нашей советской интеллигенции. 80-90% советской интеллигенции — это выходцы из рабочего j класса, крестьянства и других слоев трудящихся. Изменился, наконец, j и самый характер деятельности интеллигенции.

Таковы изменения, происшедшие за истекшее время в области классовой структуры советского общества.

Вопрос к тексту

- Каковы были основания для утверждений о построении! в СССР социализма к середине 1930-х гг.?

(Ответы учеников.)

- Работая с п. 1 § 17 учебника, заполните пропуски в таблице!

|

Параметры сравнения |

Конституция 1924 г. |

Конституция 1936 г. |

|

Характеристика государственного строя в СССР |

Диктатура пролетариата |

Социализм |

|

Высшие органы государственной власти |

Всесоюзный съезд Советов. В перерывах между съездами — ЦИК Советов и назначаемый им Совнарком |

Верховный Совет СССР. В перерывах между сессиями — Президиум Верховного Совета СССР |

|

Система выборов в Советы депутатов трудящихся |

Многоступенчатые выборы — каждый вышестоящий Совет избирался депутатами нижестоящего Совета на открытом голосовании |

Советы всех уровней избирались прямым тайным голосованием |

|

Избирательное право |

Избирательного права лишены священнослужители, бывшие служащие царской полиции и лица, живущие на нетрудовые доходы |

Всеобщее избирательное право |

|

Права и свободы граждан СССР |

Декларировались свобода слова, печати, собраний и совести для трудящихся классов |

Декларировались свобода слова, печати, собраний и совести, неприкосновенность личности и жилища для всех граждан СССР |

Официальная советская пропаганда называла новую Конституцию «самой демократической в мире». Вначале она воспринималась многими как свидетельство смягчения политического режима в СССР. Однако в действительности первые годы после принятия новой Конституции стали апогеем массовых репрессий.

Вопрос к классу

— Какие положения Конституции 1936 г. на деле оказались фиктивными?

(Ответы учеников.)

- Советская национальная политика в 1930-е гг.

Политические и экономические процессы, происходившие в СССР в 1930-е гг. — коллективизация, индустриализация, политические репрессии, укрепление единовластия Сталина, — оказали значительное влияние и на национальную политику СССР.

Сегодня вы выступите в роли исследователей и проанализируете различные аспекты советской национальной политики в 1930-е гг.

Первая группа — социально-экономическое развитие национальных республик (п. 1—3 соответствующего параграфа).

Вторая группа — политическое и культурное развитие национальных республик (п. 4 и 5 соответствующего параграфа).

В ходе представления своих проектов группы должны дать ответы на следующие вопросы.

Вопросы для первой группы

- Какие союзные республики являлись наиболее экономически отсталыми на момент начала индустриализации?

- Какие отрасли промышленности наиболее активно развивались в республиках Средней Азии и Закавказья во время индустриализации?

- Чем объясняется рост количества русскоязычных среди городского населения национальных республик в 1930-е гг.?

- Можно ли утверждать, что в результате индустриализации было полностью выровнено социально-экономическое развитие центральных регионов РСФСР и национальных республик? Аргументируйте свой ответ.

Вопросы для второй группы

- Какие новые союзные и автономные республики были образованы в 1930-е гг.?

- Можно ли утверждать, что в 1930-е гг. советское руководство полностью отказалось от политики «коренизации»? Аргументируйте свой ответ.

- Каковы причины репрессий против «национал-уклонистов» и кто стал их жертвами?

- Каковы причины латинизации письменности ряда народов СССР и отказа от нее в середине 1930-х гг.?

(Во время представления проектов учащиеся отмечают на карте республики, о которых они рассказывают. На мультимедийной доске выводятся самостоятельно подготовленные группами слайды: схемы, таблицы, рисунки, интеллект-карты, диаграммы.)

- Большой террор и его итоги

Летом 1936 г. в Москве состоялся открытый показательный судебный процесс над группой бывших оппозиционеров во главе с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым. Их обвинили в создании нелегального «Объединенного троцкистско-зиновьевского центра», поддерживавшего связи с Л.Д. Троцким, подготовке захвата власти, организации убийства Кирова, намерении убить Сталина и его ближайших соратников. Признавая свою вину, подсудимые также заявили о причастности к «антисоветскому троцкистскому заговору» многих других партийных руководителей. Большинство подсудимых были приговорены к смертной казни.

Это дело получило историческое название «Первый Московский процесс». Вскоре после него был отправлен в отставку нарком внутренних дел Г.Г. Ягода, по мнению Сталина не проявивший должного усердия в выявлении связей группы Зиновьева и Каменева с другими «заговорщиками». Новым наркомом внутренних дел стал Н.И. Ежов. Именно с его именем связан апогей массовых репрессий, пришедшийся на 1937-1938 гг., позднее получивший название «ежовщина», или «Большой террор».

—Работая с п. 3 § 17 учебника, назовите основные причины массовых репрессий конца 1930-х гг.

Примерный ответ. 1. Обострение международной обстановки, нарастание угрозы новой мировой войны и стремление Сталина избавиться от потенциальной «пятой колонны», к которой относились все инакомыслящие и пострадавшие от советской власти.

- Страх Сталина перед возможностью реального государственного переворота.

К лету 1937 г. из-за массовых арестов «антисоветских элементов» суды перестали справляться с возросшим объемом работы, поэтому в помощь им были созданы внесудебные органы — «тройки».

— Работая с п. 3 § 17 учебника, заполните таблицу, посвященную «тройкам» НКВД.

|

Период действия |

1937-1938 гг. |

|

Состав |

Секретарь крайкома или обкома партии, начальник управления НКВД, прокурор |

|

Полномочия |

Рассматривали дела арестованных и выносили приговор |

|

Какие приговоры могли выносить |

1.Высшая мера наказания. 2.Заключение на срок от 5 лет и более. |

(Рассказ учителя о главных политических процессах 1930-х гг. сопровождается демонстрацией таблицы, которую учащиеся фиксируют в своих тетрадях.)

Крупнейшие политические процессы 1937—1938 гг.

|

Дата |

Судебный процесс |

Главные подсудимые |

Обвинение |

|

Август 1936 г. |

Открытый процесс по делу «Объединенного троцкистско- зиновьевского центра» (Первый Московский процесс) |

Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев |

Подготовка государственного переворота с целью реставрации капитализма, организация убийства Кирова, связь с Троцким, шпионаж в пользу Германии и Японии |

|

Январь 1937 г. |

Открытый процесс по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (Второй Московский процесс) |

Г.Л. Пятаков, К. Б. Радек |

|

|

Июнь 1937 г. |

Закрытый суд по делу «Антисоветской троцкистской военной организации» |

М.П. Тухачевский, И.Э. Якир |

|

|

Март 1938 г. |

Открытый процесс «Правотроцкистского антисоветского блока» (Третий Московский процесс) |

Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, Г.Г. Ягода |

Однако большинство жертв Большого террора составляли не политические и военные деятели — репрессии затронули миллионы людей, которые не имели никакого отношения к внутрипартийной борьбе за власть.

В 1938 г. Ежов был отправлен в отставку, а спустя полтора года — арестован и расстрелян по тем же обвинениям, что и большинство репрессированных в период «ежовщины» руководителей партии и государства. После его отставки масштабы репрессий значительно сократились, многие арестованные получили свободу, а руководители НКВД, обвиненные в «перегибах», — репрессированы.

Подведение итогов уроков

— Какое из этих двух утверждений представляется вам верным? Аргументируйте свой выбор.

- Массовые репрессии конца 1930-х гг. стали закономерным результатом предшествующей политики партии большевиков, ориентированной на политическое насилие как главный метод достижения целей и подавление любого инакомыслия.

- Главной причиной Большого террора стала субъективная личная воля Сталина, его чрезмерная подозрительность.

(Учитель может организовать мини-дискуссию.)

Домашнее задание

- Прочитать § 17.

- Выполнить задания 5 и 6 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем».

Приложения:

- file0.docx.. 33,6 КБ

Опубликовано: 23.10.2020

В 20-е годы в СССР стала складываться

политическая система, при которой

государство осуществляло абсолютный

контроль над всеми областями жизни

общества.

Большевистская партия превратилась в

главное звено государственной структуры.

Наиболее важные государственные решения

сначала обсуждались в кругу партийных

лидеров — Политическом бюро (Политбюро)

ЦК РКП (б), в состав которого в 1921 г.

входили Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин,

Троцкий и т.д. Затем их утверждал ЦК РКП

(б), и только после этого все вопросы

закреплялись в решениях государственных,

т.е. советских органов. Все руководящие

государственные посты занимали партийные

лидеры: Ленин — председатель СНК; Калинин

— председатель ВЦИК; Сталин — народный

комиссар по делам национальностей и

т.д.

На Х съезде РКП (б) была принята секретная

резолюция «О единстве партии»,

которая запрещала создание в РКП (б)

фракций или групп, имеющих отличную от

партийного руководства точку зрения.

Однако это решение не прекратило

внутрипартийной борьбы. Болезнь Ленина,

а затем его смерть в январе 1924 г. осложнила

ситуацию в партии. Генеральным секретарем

ЦК РКП (б) стал Сталин. Различное понимание

принципов и методов социалистического

строительства, личные амбиции, стремление

занять в партии и государстве руководящее

положение, их неприятие сталинских

методов руководства — все это вызвало

оппозиционные выступления в Политбюро

партии, в ряде местных партийных

комитетов, в печати.

23-25 Сталин + Каменев-Зиновьев против

Троцкого

25-27 Сталин + Бухарин-Рыков против Зин-Кама

27-30 Сталин против БР

Почему в этом противоборстве победил

И.В. Сталин? С 1922 г. он занимал пост

генерального секретаря ЦК РКП(б) и

контролировал расстановку партийных

кадров. При решении вопросов путем

голосования аппарат Сталина, подбирая

делегатов на партийные съезды из его

сторонников, обеспечивал ему большинство.

В 20-е годы большевистское руководство

нанесло удар по сохранявшимся оппозиционным

политическим партиям. В 1922 г. были закрыты

газеты и журналы левых социалистических

партий.

Летом 1922 г. в Москве прошел публичный

судебный процесс над лидерами эсеров,

обвиненных в террористической

деятельности. В середине 20-х гг. были

ликвидированы последние подпольные

группы правых эсеров и меньшевиков. В

стране окончательно утвердилась

однопартийная политическая система.

Через систему секретных сотрудников

ВЧК — ОГПУ (Объединенное Государственное

Политическое Управление — с 1924 г.) был

налажен контроль над политическими

настроениями государственных служащих,

интеллигенции, рабочих и крестьян.

Органы тайного сыска изолировали в

тюрьмах и концлагерях всех активных

противников большевистского режима,

карательные меры коснулись всех слоев

населения. Вслед за раскулачиванием

были проведены репрессивные меры в

отношении городских слоев населения.

В категорию «врагов народа» попали

многие ответственные работники Госплана,

ВСНХ, наркоматов, видные ученые.

Репрессии сопровождались нарушением

законности. Создавались внесудебные

органы в системе госбезопасности,

решение которых по вопросам репрессий

не подлежало контролю. Устанавливался

новый порядок ведения дел о террористических

актах. Их рассмотрение проводилось в

10-дневный срок без участия защиты и

обвинения.

Усиливались командно-административные

методы руководства социально-политической

и культурной жизнью страны. Были

ликвидированы многие общественные

организации. В середине 30-х годов

усилились репрессии против командных

кадров Красной армии.

Десятки тысяч невинных людей приговаривали

к заключению в системе Государственного

управления лагерей (ГУЛАГ).

К средине 30-х годов в СССР сложилась

административно-командная система. Ее

важнейшими чертами были: централизация

системы управления экономикой, сращивание

политического управления с экономическим,

«захват государства партией»,

уничтожение гражданских свобод,

унификация общественной жизни, культ

национального вождя.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

История, 10 класс. Урок № 18.

Тема – Политическая система в 30-е годы

Перечень вопросов, рассматриваемых вопросов

1.Утверждение «культа личности» Сталина.

2. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры.

3. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП (б) и усиление идеологического контроля над обществом.

4. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД.

5. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик.

6. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента.

7.Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.

8.Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.

9.Массовые репрессии в СССР в 1930-е гг.

Тезаурус:

Вождь – глава в некоторых жёстко централизованных недемократических (тоталитарных или авторитарных) государствах и партиях.

Враг народа — политический термин в СССР, обозначавший человека, подозреваемого или обвиняемого в антисоветской деятельности.

Диктатура — форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит только одной политической позиции, принадлежащей одному человеку диктатору, либо правящей группе лиц, партии, союзу, классу и т. д.

Комсомол — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи. Массовая молодёжная общественно-политическая организация в СССР.

Культ личности – возвеличивание отдельной личности средствами пропаганды, в произведениях культуры, государственных документах, законах.

Лозунг — призыв или обращение в лаконичной форме, выражающее руководящую идею, требование.

Массовые репрессии — проводились в СССР в 1928-1953 гг. против целых социальных, национальных, политических групп населения. Выражались в арестах, депортации, ссылке, заключении, расстрелах сотен тысяч и миллионов людей.

«Пятая колонна»- так называют внутренних врагов государства, готовых по приказу извне нанести удар в самое незащищённое место, либо исподволь подтачивать общество изнутри.

«Сталинский социализм» — социально-политический строй, который сформировался и существовал в эпоху правления И.В. Сталина со второй половины 1920-х до 1953 г.

Обязательная литература:

1. История России». 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 3 ч. Ч.1./ Горинов М.М., Данилов А.А. и др./,, под ред. А. В. Торкунова. – М., «Просвещение», 2016.

2. Конституция СССР 1936 года.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Во второй половине 30-х годов встал вопрос о написании единого учебника по истории партии. Была создана комиссия ЦК ВКП (б), которая рассмотрела и одобрила к изданию в 1938 г. книгу «История ВКП (б). Краткий курс». Появление «Краткого курса» было для своего времени достижением в разработке истории партии. Вместо многочисленных учебников истории партии с различной периодизацией и часто ошибочной трактовкой некоторых вопросов был создан новый труд, одним из его достоинств можно считать то, что история партии тесно связывалась с историей страны. Публикацию первой главы книги газета «Правда» сопроводила передовой статьей «Глубоко изучать историю партии Ленина — Сталина», в которой, «частности, указывалось: «В результате громадной теоретической работы, проделанной комиссией ЦК ВКП(б), лично товарищем Сталиным, наша партия, комсомол, все трудящиеся получили научный труд, запечатлевший со всей глубиной славную историю борьбы и побед партии Ленина — Сталина». В постановлении ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» эта книга характеризовалась как «новое могучее идейное оружие большевизма», как «энциклопедия основных знаний в области марксизма-ленинизма».

В средствах массовой информации формировался культ Сталина, «Вождь», «корифей и стратег», «учитель и друг молодёжи» — это маленькая часть множества сравнений и эпитетов в адрес Сталина. Он не был против названия его именем городов, площадей и улиц, поэты слагали о нём стихи, в городах и посёлках устанавливались памятники. Лидеры региональных партийных организаций перенимали методы и приёмы центрального руководства. И. В. Сталин сосредоточил в своих руках политическую власть партийно-государственного аппарата. Упоминание в Основном законе о месте коммунистической партии стало завершающим звеном в утверждении СССР «партии государства». В стране была однопартийная система.

Решающая попытка изменить ситуацию была предпринята в 1932 г. небольшой группой, во главе которой стоял руководящий работник Московского комитета ВКП (б) М. Н. Рютин. В обращении к членам партии он писал, что Сталин отстранил от руководства лучшие кадры, установил личную диктатуру. Политику Сталина охарактеризовал как «необузданный авантюризм». Аресту и репрессиям подверглась вся группа. Вопросы внутренней и внешней политики государства завершились принятием решений узкой группой членов Политбюро во главе со Сталиным. В партии установилось единоличное правление Сталина, члены Политбюро называли его «хозяином». Установился авторитарный режим руководства, мнения членов ЦК правящей партии, особенно рядовых коммунистов, не имели никакого значения. Партийный аппарат Сталину нужен был для контроля над государственными органами. Законы, Постановления, которые принимались совместными решениями ЦК ВКП (б) и СНК СССР, приговоры по политическим обвинениям предварительно обсуждались партийными органами. Руководители высших законодательных, исполнительных и судебных ветвей власти назначались только после их утверждения в аппарате ЦК партии, на местах такие решения принимали местные партийные органы. Так как многие работники госаппарата являлась коммунистами, они вынуждены были выполнять решения партии.

В 1922 г. при Наркомпросе РСФСР для цензурного контроля было создано Главное управление по делам литературы и издательств – Главлит. Создавались специализированные отделы и органы для цензурного контроля над различными видами искусства при Главлите.

Управление обществом в области идеологии, проводимые по указаниям высшего партийно-государственного руководства во главе с И.В. Сталиным, через систему отделов пропаганды и агитации ВКП (б) не отличались от используемых в других сферах методов управления обществом.

Эти методы «Краткого курса» были закреплены в сознании советских людей.

7 декабря 1932 г. было подписано постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Одновременно с Постановлением ЦИК и СНК СССР было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР, на которое возлагались функции ведения по всему Советскому Союзу единой паспортной системы, прописки паспортов и для непосредственного руководства этими работами.

Положение о паспортах устанавливало, что «все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих посёлках, работающие на транспорте, в совхозах и на новостройках, обязаны иметь паспорта».

С 5 августа 1937 года и до середины ноября 1938 года «тройками» НКВД-УНКВД было осуждено не менее 800 тысяч человек, половина была приговорена к расстрелу. 60% от общего числа репрессированных были репрессированы по политическим мотивам. Остальные осуждены за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления, ими занимались внесудебные органы (военные трибуналы и суды). Военной коллегией Верховного Суда СССР и её выездными сессиями в 60 городах СССР с 1 октября 1936 по 30 сентября 1938 года было осуждено 36.157 человек, расстреляно 30.514 человек.

В течение 1936—1938 гг. по указанию Сталина были организованы процессы по обвинению в контрреволюционной деятельности видных деятелей большевистской партии. В разное время Л. Б. Каменев, Г. К. Зиновьев, А. И. Рыков, Н. И. Бухарин выступали с критикой курса Сталина. Все они были обвинены в контрреволюционной деятельности и казнены. Исполнителями воли вождя, который давал указания и контролировал подготовку процессов, являлись наркомы НКВД Г.Г. Ягода и Н. И. Ежов.

По указанию Политбюро ЦК ВКП (б) утвердил так называемый кулацкий оперативный приказ с указанием в нём количества лиц, подлежащих репрессиям.

Массовые репрессии продолжались в последующие годы. После присоединения территорий западных областей Украины и Белоруссии проходил процесс советизации этих областей. Десятки тысяч участников антисоветских выступлений, представители буржуазных и мелкобуржуазных слоёв населения были депортированы в районы Сибири и в другие отдалённые регионы СССР.

После окончания периода массовых репрессий Сталин обвинил сотрудников НКВД в нарушениях законности. Исполнители его преступных приказов были репрессированы.

В результате репрессий 1920–1930-х гг. Церковное управление было дезорганизована, большая часть архиереев арестована, а деятельность клириков и активных прихожан прекращена.

В 1929 г. СНК СССР принял решение об использовании труда заключенных. В 1930 г было создано Главное управление лагерей (ГУЛАГ). В 1931 году была закрыта последняя биржа труда и торжественно провозглашено отсутствие в СССР безработицы.

Рабочие имели оплачиваемые отпуска, семичасовой рабочий день и шестидневную неделю, оплату больничных листов, оплачиваемые отпуска по беременности и родам, пенсии по старости.

Низкая заработная плата, тяжёлые условия труда порождали текучесть кадров, в связи с этим принимались меры для закрепления рабочих на производстве. По постановлению, принятому в 1932 г. невыход на работу грозил рабочему увольнением, лишением продовольственных карточек и выселением с занимаемой жилплощади. С 1939 г. были введены трудовые книжки, которые необходимо было предъявлять при переходе на новую работу. Принудительность труда была возведена в Советском Союзе в ранг государственной политики.

ГУЛАГ был создан для выполнения программы индустриализации — концентрированные им трудовые ресурсы использовались там, где в существовавших условиях невозможно было добровольно найти нужное количество рабочих рук.

В Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г.VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов, были законодательно закреплены основные изменения в развитии советского государства.

Экономической основой построения социализма провозглашалась ликвидация частной собственности и эксплуатации человека человеком и победа государственной и колхозно-кооперативной форм собственности. Политической основой СССР были признаны Советы депутатов трудящихся.

Высшим руководящим органом страны стал Верховный Совет СССР, состоящий из двух палат — Совета Союза и Совета Национальностей. Основные законодательные акты принимались на сессиях Верховного Совета, которые проходили два раза в год. В перерывах Президиум Верховного Совета СССР осуществлял исполнительную и законодательную власть. На местах действовали Советы депутатов трудящихся различных уровней. Вводилось всеобщее прямое равное избирательное право. Конституция предоставляла всем гражданам СССР, независимо от их пола и национальности, основные демократические права и свободы: свободу совести, слова, печати, собраний, неприкосновенность личности и жилища. Конституционные нормы в основном были формальными.

Массовые репрессии 30-х гг. характерны тем, что они проводились в отношении всех слоёв населения и по всей стране. Под предлогом борьбы с врагами режим Сталина расправился со всеми государственными деятелями, которые могли претендовать на верховную власть. Были практически истреблены представители так называемых «эксплуататорских классов». Разгрому подвергся командный состав Красной Армии. Была также продолжена политика окончательной ликвидации старого образованного класса России, репрессированы кадры научно-технической и творческой интеллигенции. В 30-е гг. началась массовая депортация ряда народов для использования их на принудительных работах.

Примеры и разбор решения заданий

1.Вставьте в текст пропущенные слова.

Массовые _________ продолжались в последующие годы.

________ рассматривался в качестве резерва пополнения партии.

Варианты ответов: репрессии; террор; комсомол.

Правильный вариант: репрессии; комсомол.

2. Вставьте в текст пропущенные слова.

1. ____________ основой СССР были признаны Советы депутатов трудящихся

2. Высшим руководящим органом страны стал __________________ СССР.

Правильный вариант:

Политической;

Верховный Совет.

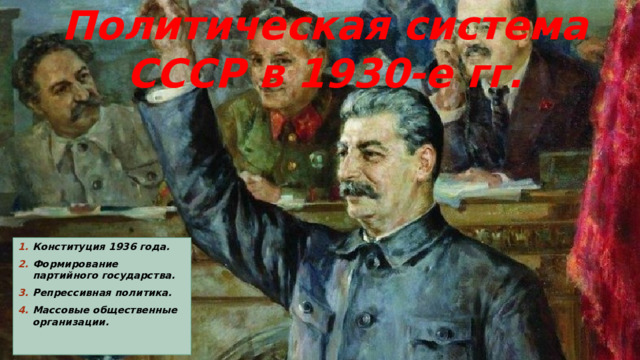

Политическая система СССР в 1930-е гг.

- Конституция 1936 года.

- Формирование партийного государства.

- Репрессивная политика.

- Массовые общественные организации.

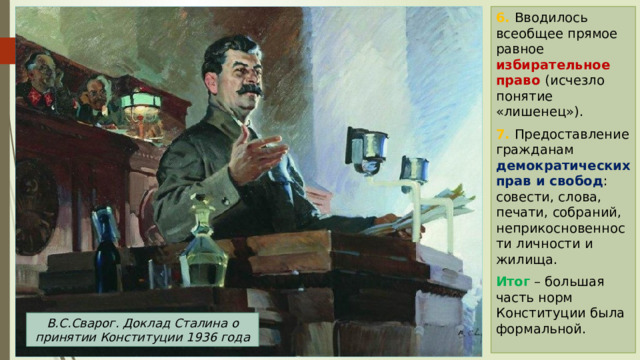

1. Конституция 1936 года

VIII Всесоюзный чрезвычайный съезд Советов

Молотов, Сталин и Ежов на голосовании

5 декабря 1936 года – принятие новой Конституции СССР на VIII Всесоюзном чрезвычайном съезде Советов.

1. В Конституции говорилось о построении в стране первой фазы коммунизма – социализма .

2. Экономической основой построения социализма провозглашались ликвидация частной собственности и эксплуатации человека человеком и победа государственной и колхозной форм собственности.

3. Политической основой СССР признавались Советы депутатов трудящихся.

4. Коммунистическая партия закреплялась в качестве руководящего ядра общества, а марксизм-ленинизм объявлялся официальной государственной идеологией.

5. Верховный Совет СССР — высший руководящий орган.

— Две палаты – Совет Союза и Совет национальностей выражали интересы 11 союзных республик.

— Законодательные акты принимались на сессиях ВС (2 раза в год)

— В перерывах законодательную власть осуществлял Президиум ВС , аппарат которого заранее готовил решения ВС.

Верховный Совет СССР

Совет

Совет национальностей

Союза

Президиум Верховного Совета

СНК

Наркоматы

6. Вводилось всеобщее прямое равное избирательное право (исчезло понятие «лишенец»).

7. Предоставление гражданам демократических прав и свобод : совести, слова, печати, собраний, неприкосновенности личности и жилища.

Итог – большая часть норм Конституции была формальной.

В.С.Сварог. Доклад Сталина о принятии Конституции 1936 года

2. Формирование партийного государства

1. Сосредоточие власти в руках И.В. Сталина и партийно-государственного аппарата.

2. Внутренняя и внешняя политика определялась правящей верхушкой партии .

Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов и Клим Ворошилов

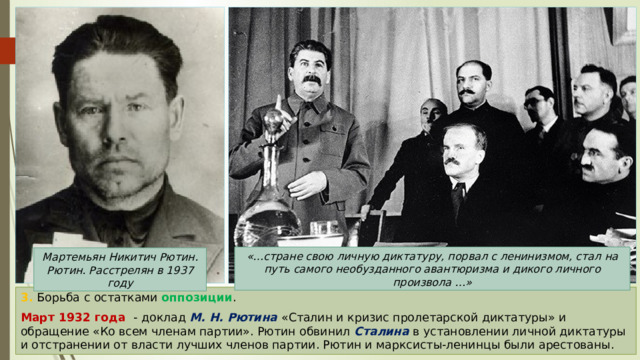

«…стране свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола …»

Мартемьян Никитич Рютин.

Рютин. Расстрелян в 1937 году

3. Борьба с остатками оппозиции .

Март 1932 года — доклад М. Н. Рютина «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» и обращение «Ко всем членам партии». Рютин обвинил Сталина в установлении личной диктатуры и отстранении от власти лучших членов партии. Рютин и марксисты-ленинцы были арестованы.

Сталин у Кремля. 1936 год

4. Решения съездов и пленумов партии принимались в Политбюро во главе со Сталиным.

5. Окончательное формирование единоличной власти И.В. Сталина . В Политбюро его называли «хозяином», определявшим окончательное решение по любому вопросу.

6. Сталин лично контролировал и назначал руководителей высших законодательных, исполнительных и судебных ветвей власти.

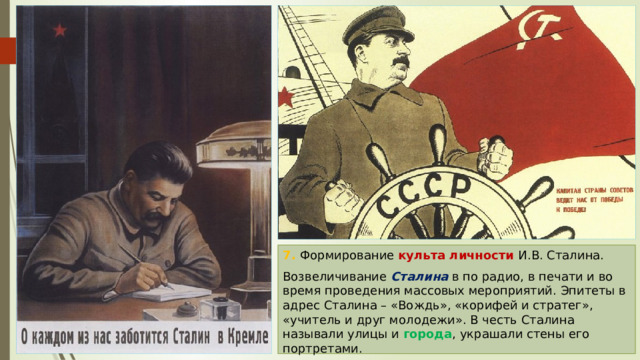

7. Формирование культа личности И.В. Сталина.

Возвеличивание Сталина в по радио, в печати и во время проведения массовых мероприятий. Эпитеты в адрес Сталина – «Вождь», «корифей и стратег», «учитель и друг молодежи». В честь Сталина называли улицы и города , украшали стены его портретами.

3. Репрессивная политика

Траурный митинг по случаю смерти Кирова

1 декабря 1934 года – убийство руководителя ленинградской партийной организации С.М. Кирова .

1. Основанием вынесения обвинительного приговора стало личное признание подозреваемого.

2. Процесс проходил без прокурора и защитника.

3. Разрешение применять смертную казнь лицам достигшим 12 -ти летнего возраста.

4. Члены семей « врагов народа » лишались гарантированных Конституцией прав.

И.В. Сталин и

С.М. Киров

Л.Б. Каменев

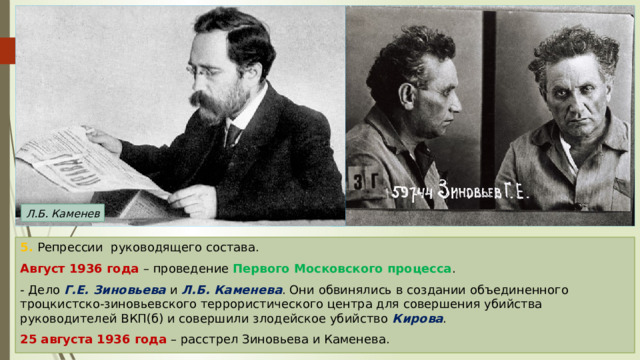

5. Репрессии руководящего состава.

Август 1936 года – проведение Первого Московского процесса .

— Дело Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева . Они обвинялись в создании объединенного троцкистско-зиновьевского террористического центра для совершения убийства руководителей ВКП(б) и совершили злодейское убийство Кирова .

25 августа 1936 года – расстрел Зиновьева и Каменева.

1

2

« Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно.»

А. И. Рыков и Н. И. Бухарин под конвоем следуют в зал суда

1938 год – проведение Третьего Московского процесса .

— Дело Бухарина Н.И. ( 1 ) и Рыкова А.И. ( 2 ) Им были выдвинуты обвинения — «в измене родине, шпионаже, диверсии, терроре, вредительстве, подрыве военной мощи СССР, провокации военного нападения иностранных государств на СССР».

Приговор суда расстрел. Приведены в исполнение в 1938 и 1939 гг.

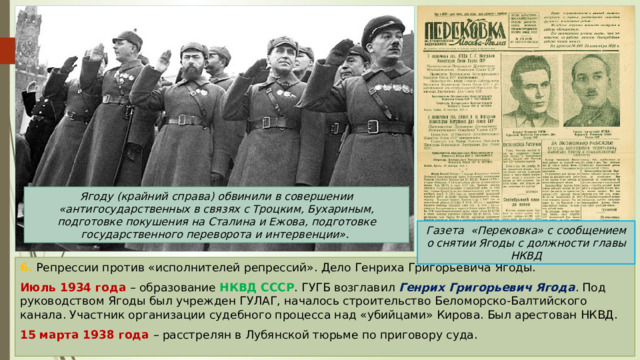

Ягоду (крайний справа) обвинили в совершении «антигосударственных в связях с Троцким, Бухариным, подготовке покушения на Сталина и Ежова, подготовке государственного переворота и интервенции».

Газета «Перековка» с сообщением о снятии Ягоды с должности главы НКВД

6. Репрессии против «исполнителей репрессий». Дело Генриха Григорьевича Ягоды.

Июль 1934 года – образование НКВД СССР . ГУГБ возглавил Генрих Григорьевич Ягода . Под руководством Ягоды был учрежден ГУЛАГ, началось строительство Беломорско-Балтийского канала. Участник организации судебного процесса над «убийцами» Кирова. Был арестован НКВД.

15 марта 1938 года – расстрелян в Лубянской тюрьме по приговору суда.

— Дело Ежова Николая Ивановича .

26 сентября 1936 года – Ежов Н.И. сменил Генриха Ягоду на посту Народного комиссара внутренних дел.

— Аресты и репрессии лиц, подозреваемых в антисоветской деятельности.

— Депортации населения по социальному, общественному и национальному признаку.

Иосиф Виссарионович Сталин и

Ежов Николай Иванович

Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН)

Воркутинский ИТЛ

— Создание разнарядок с указанием числа людей подлежащих аресту, депортации и расстрелу.

— Создание « троек НКВД » для ускоренного рассмотрения тысяч дел на уровне республик и областей. В тройку входили секретарь крайкома или обкома партии, начальник управления НКВД и прокурор.

— Органы НКВД составляли списки , а тройки выносили решения по 1 -й (Высшая мера) и 2 -й категориям ( от 5 до 25 лет заключения без права переписки)

Норильский ИТЛ

Карагандинский ИТЛ (Карлаг)

— Уничтожение «ленинской гвардии». Ежов являлся организатором Второго и Третьего Московского судебного процессов.

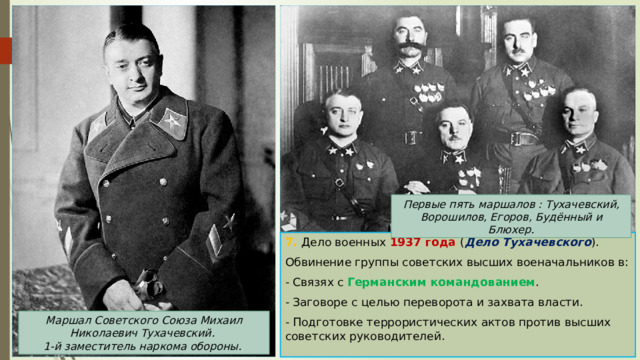

— Дело военных ( Дело Тухачевского ).

Точные масштабы репрессий 1930-1953 гг. до сих пор точно не известны. Только к смертной казни было приговорено 800 тыс. человек. Концентрационные лагеря прошли около 18 млн. человек ( 1/5 осужденных по политическим статьям).

Байкало-Амурский ИТЛ (БАМлаг)

8 апреля 1938 года – Ежов назначен наркомом водного транспорта.

10 апреля 1939 года – был арестован.

«подготовляя государственный переворот, Ежов готовил через своих единомышленников по заговору террористические кадры, предполагая пустить их в действие при первом удобном случае» .

4 февраля 1940 года – расстрелян в здании Военной коллегии ВС СССР

Ежов лично участвовал в расстрелах и пытках, хранил в ящике стола пули, извлеченные тел Каменева и Зиновьева.

Дело Михаила Петровича Фриновского

Служба в органах ВЧК, ГПУ, ОГПУ. После падения Ягоды – заместитель Ежова в момент пика террора.

8 сентября 1938 года – назначен наркомом ВМФ СССР.

Арестован в апреле 1939 года по обвинению в троцкистско-фашистском заговоре.

4 февраля 1940 года – расстрелян по приговору суда.

М.П. Фриновский (крайний справа)

Первые пять маршалов : Тухачевский, Ворошилов, Егоров, Будённый и Блюхер.

7. Дело военных 1937 года ( Дело Тухачевского ).

Обвинение группы советских высших военачальников в:

— Связях с Германским командованием .

— Заговоре с целью переворота и захвата власти.

— Подготовке террористических актов против высших советских руководителей.

Маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский.

1-й заместитель наркома обороны.

И.Э. Якир

А.И. Корк

Кадр из сериала «Тухачевский. Заговор маршалов»

И. Э. Якир -командующий войсками Киевского ВО (командарм 1-го ранга).

А.И. Корк — начальник Военной академии им. Фрунзе (командарм 1-го ранга).

В.К. Путна — военный атташе при полпредстве СССР в Великобритании (комкор).

В.М. Примаков — заместитель командующего войсками Ленинградского ВО (комкор).

— 12 июня 1937 года – расстрел обвиняемых.

В.М. Примаков

В.К. Путна

Павел Ефимович Дыбенко

Герой революции и Гражданской войны. В 1937 году участник комиссии по «Делу Тухачевского». Был уволен из армии и поставлен руководить Наркоматом лесной промышленности .

Арестован 26 февраля 1938 года . После пыток и избиений признался в антисоветском троцкистском заговоре и сговоре с Тухачевским . Расстрелян 29 июля в день вынесения приговора.

Красноармейцы идут в атаку у озера Хасан

Дело маршала Блюхера .

6 августа 1929 года был назначен командующим Особой Дальневосточной армией.

1 июля 1938 года возглавил Дальневосточный фронт . Бои у озера Хасан .

22 октября 1938 года — арест. Признал себя виновным в том, что был участником антисоветской организации правых и военного заговора. 9 ноября скончался, не выдержав пыток.

Василий Константинович Блюхер

Справка спецотдела МВД СССР о количестве осуждённых по делам органов НКВД за 1937—38 гг.

Выписка из протокола заседания Тройки НКВД с приговором в личное дело осуждённого.

7. Продолжение репрессий в ходе « советизации » западных областей Украины и Белоруссии. Десятки тысяч людей были депортированы в Сибирь и на Дальний Восток.

Итог – после окончания репрессий, Сталин всю вину возложил на сотрудников НКВД . Исполнители преступных приказов были репрессированы, а сами приказы засекречены.

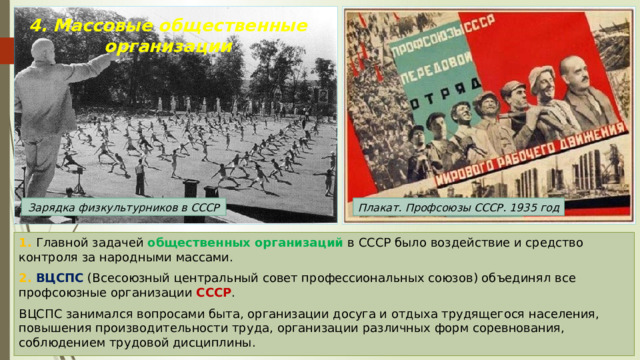

4. Массовые общественные организации

Зарядка физкультурников в СССР

Плакат. Профсоюзы СССР. 1935 год

1. Главной задачей общественных организаций в СССР было воздействие и средство контроля за народными массами.

2. ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) объединял все профсоюзные организации СССР .

ВЦСПС занимался вопросами быта, организации досуга и отдыха трудящегося населения, повышения производительности труда, организации различных форм соревнования, соблюдением трудовой дисциплины.

Женщины — парашютистки ОСОАВИАХИМа

3. ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи) – центральная молодежная организация СССР.

В период коллективизации комсомол направил в деревни 30 тыс. добровольцев для организации колхозов.

С января 1939 по февраль 1941 года на важнейших стройках страны трудилось 400 тыс. комсомольцев.

Советская молодежь 30-х гг.

4. Огромная роль коммунистической идеологии .

Девиз комсомола – « Партия сказала – надо, комсомол ответил есть » .

Девиз пионеров (юношеская организация) – « Будь готов! Всегда готов! » .

Сеть организаций охватывала и объединяла все слои советского общества под контролем партии.

Журнал «Пионер»

Заключенные

ГУЛАГа

Домашнее задание:

§ 17 читать и уметь пересказывать.