Управление розничной сетью – это история про ассортимент, персонал и финансы. На первый взгляд, задача кажется простой: необходимо лишь адаптировать общие принципы менеджмента для розничной компании.

Допустим, это мебельная компания, у нее есть уникальный продукт, федеральный масштаб и инвестиционные возможности. Компания находится в цикле активного развития и позиционирует себя в сегменте массового спроса. На этом теория заканчивается и начинается ежедневная суровая практика.

Команда

Первостепенная задача – найти ответ на вопрос «кто в моей команде?». Тут важно наличие руководителя-лидера для концентрации управления, чтобы не возникло нескольких центров принятия решений.

Бывает, производство решает, что ему удобнее производить, склад – сколько и что удобнее хранить, маркетинг – какой товар продвигать. Такой подход ослабляет компанию и зацикливает ее на координации внутренних процессов.

А когда управление сконцентрировано, приходит время систематизировать требования к найму, адаптации и развитию персонала. Это стратегически важно, и тут вряд ли помогут приказы генерального директора, HR-службы или приглашение сторонних теоретиков-консультантов.

Систематизация процессов

Система компетенций и принципов корпоративной культуры должна быть выработана командой топ-менеджмента в режиме бизнес-штурмов, только тогда она может быть практически внедрена.

Выработка корпоративных стандартов должна идти изнутри, с привлечением сотрудников, работающих в компании и концентрирующих лучший опыт. Это оптимальный путь для внедрения системы изменений в компанию, части которой значительно удалены друг от друга.

При таком подходе наем перестанет основываться на субъективном мнении руководителей подразделений, а компания – выглядеть как сосредоточение небольших княжеств со своими устоями.

Фото: Unsplash

Следующим этапом необходимо провести стандартизацию профессиональных требований с корпоративными компетенциями для различных подразделений. HR-департамент и руководители должны зафиксировать систему координат, принять единые правила игры и поддерживать корпоративные и профессиональные стандарты во всех подразделениях.

Дисциплина

Даже если такие критерии определены и систематизированы, они могут не работать, если нет базового уровня дисциплины. Необходимо сделать так, чтобы все до единого сотрудники:

- вовремя приходили на работу,

- открывали магазины,

- придерживались дресс-кода,

- поддерживали в чистоте помещение,

- раскладывали товар необходимым образом,

- вовремя меняли ценники.

Если этот аспект упущен, то дальнейшее влияние на точки продаж снизится, задачи будут восприниматься как рекомендации, а метод кнута окажется бесперспективен, так как обеспечит не управляемость, а повышенную динамику кадров.

Для того чтобы контролировать дисциплину в точках продаж, мы поначалу использовали достаточно распространенный инструмент – метод тайного покупателя. Он обеспечивал формальное соблюдение стандартов, но не придавал действиям сотрудников осознанности.

Постепенно мы отказались от него в пользу системы собственного мерчендайзинга, занимающегося проверкой точек продаж и поддерживающего стандарты. Ответственность за выполнение стандартов мы возложили на управляющих.

При посещении салонов они заполняют специально разработанный чек-лист, поэтому контроль носит не эпизодический, а регулярный характер, и это дает очень хороший эффект.

Качество работы

Когда сотрудники соответствуют базовому дисциплинарному уровню, можно говорить о степени обученности и лояльности к бренду, а также побуждать их применять техники продаж, импровизировать в коммуникации с покупателями, заботиться о доле кредитов, качественно обрабатывать трафик.

Фото: Unsplash

Из-за специфики мебельного бизнеса мы принципиально отказались от автоматизированных способов подсчета трафика в магазинах. Нет смысла тратить ресурсы на установку оборудования, если результат все равно будет некорректным: в мебельных магазинах немного посетителей, и каждый выход сотрудника с точки продаж сильно менял бы статистику.

Вместо этого мы передали эти функции в руки менеджеров: они сами подсчитывали число посетителей и могли соотнести его с количеством консультаций. В результате персонал стал больше внимания уделять превращению посетителей в клиентов. Это дало ощутимый результат – конверсия во многих салонах выросла с десяти процентов до почти 30%.

Удовольствие от работы

Эффективно продавать сотрудники могут только с удовольствием. Чтобы они были воодушевлены и грамотны в практике продаж, важен уровень осознания своей деятельности.

Система коучинга линейного персонала, корректирующей обратной связи, конструктивной критики – это приоритетная область деятельности для управляющих.

В идеале живая волна должна исходить из ценрального офиса. Если управленцы осознают в полной мере свою задачу – максимально профессионально обрабатывать трафик в точках продаж, превращать посетителя в покупателя, – то они вовлекают в эту деятельность линейный персонал и формируют эффективную команду.

Самый лучший вариант, когда такие менеджеры не приходят извне, а выращиваются в самой компании. Они знакомы с корпоративной культурой и транслирует ее новым сотрудникам, показывая пример возможного карьерного роста.

KPI

Но одного личного примера руководителей недостаточно для мотивации сотрудников. Система KPI – это не только процент от продаж. Мало говорить о выполнении плана в магазинах, как о единственном приоритете.

Отличительная черта профессионала – сбалансированность таких показателей, как средняя продажа, доля кредитов, количество товаров в чеке, количество повторных покупок и качество обслуживания.

Необходима и дополнительная стимуляция для того, чтобы сотрудник не стагнировал: конкурсы, общие для всей сети или внутри округов, и системы рейтингов. Соревновательный момент важен для повышения вовлечения и профессионального уровня. Когда сотрудник соотносит свои показатели в группе, он заинтересован компенсировать дефициты.

Важнейший показатель эффективности работы сотрудника – качество обслуживания. Обратите внимание на следующие факторы:

- возвращаются ли покупатели к менеджеру за повторной покупкой,

- оставляют ли персональные данные,

- насколько оперативно менеджер высылает письма с персональными предложениями,

- сколько совершает звонков,

- сколько покупателей помнят его по имени,

- насколько оперативно он работает с клиентом в точке продаж,

- какое количество сделок он закрывает к количеству посетителей и количеству проведенных консультаций.

Как выделиться?

Важно, чтобы покупатель запомнил менеджера, выделил его среди других профессионалов и совершил покупку именно в вашей сети.

Выделиться среди конкурентов помогают необычные инструменты работы и техники общения.

Например, один из менеджеров с очень высокими показателями продаж использовал в разговоре с потенциальным покупателем эскизы, на которых предлагал изобразить план комнаты и расположение мебели, которую он хочет купить.

Фото: Unsplash

Этот простой прием помогал клиенту вовлечься в процесс выбора, а продавцу – лучше понять персональные потребности клиента. Мы осторожно протестировали этот инструмент в других салонах и увидели хороший отклик. Со временем он стал одной из отличительных черт нашего сервиса.

CRM-система

Важно анализировать работу ведущих сотрудников, успешно коммуницирующих с покупателями. Это становится реальным, если в компании внедрена CRM-система. Она дает возможность анализировать количество активностей по отношению к посетителю и мониторить качество работы и результативность каждого продавца.

После того как в точках продаж внедрена CRM-система, появляется возможность контролировать и развивать эффективность каждого сотрудника. А еще можно увидеть дефициты навыков или отклонения от принятых стандартов и найти способ их компенсировать.

К примеру, менеджер делает мало звонков, хотя посетители оставляют ему контакты. Покупку мебели редко совершают с первого раза, часто откладывают на более удобное время, поэтому важно удержать клиента. Иногда достаточно одного звонка с индивидуальным предложением, чтобы он решился совершить покупку.

Когда мы поставили задачу делать определенное число звонков, продажи резко выросли на 10-15%. Пока мы не узнали о недоверии продавцов к этому инструменту, мы не могли его учитывать и принимать меры по компенсации.

Это одно из множества примеров решений, принятых после анализа данных CRM. Теперь мы видим соотношение персональных контактов к количеству посетителей, число звонков и консультаций в день. Мы понимаем, насколько эффективен каждый сотрудник, и это очень важно.

Фото: Unsplash

Зная проблемные моменты, можно найти способ их компенсировать и сделать работу каждого максимально эффективной для получения максимального результата.

Материалы по теме:

Мы много раз экспериментировали в управлении командами. Эти правила помогут вам избежать ошибок

Все о трудностях управления удаленной командой

Как управлять командой, если у тебя более 20 командировок в месяц

4 метрики для оценки продуктивности команды

Когда разговоров больше, чем дела: как исправить замедление работы команды

Фото на обложке: Unsplash

Общество с ограниченной ответственностью «Бета»

ООО «Бета»

Должностная инструкция руководителя розничной сети

№ 255-ДИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность Руководителя розничной сети ООО «Бета».

1.2. Руководитель розничной сети назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора ООО «Бета» по представлению Коммерческого директора ООО «Бета».

1.3. Руководитель розничной сети подчиняется непосредственно Коммерческому директору.

1.4. На должность Руководителя розничной сети назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящей должности не менее трех лет.

1.5. Руководитель розничной сети должен знать:

– законы и иные нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы, касающиеся торговой деятельности;

– организацию розничной торговли;

– стандарты и технические условия на товары, основные свойства и качественные характеристики товаров;

– правила продажи отдельных видов товаров;

– методы учета товаров, расчета потребности в них;

– ассортимент, классификацию, характеристику и назначение товаров, правила расшифровки артикулов и маркировок товаров;

– современные формы и методы обслуживания покупателей;

– формы учетных документов и порядок составления отчетности;

– правила составления и хранения первичных учетных документов в розничной торговле;

– действующий порядок ценообразования;

– порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;

– основы трудового законодательства;

– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

1.6. В своей деятельности Руководитель розничной сети руководствуется:

– законами и иными нормативными правовыми актами, положениями, инструкциями, другими руководящими материалами и документами, касающимися торговой деятельности;

– локальными нормативными актами ООО «Бета», в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка;

– приказами (распоряжениями) генерального директора ООО «Бета»;

– настоящей Должностной инструкцией.

1.7. В период временного отсутствия Руководителя розничной сети его обязанности возлагаются на должностное лицо, назначаемое приказом генерального директора ООО «Бета».

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Руководитель розничной сети выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Организует рациональную и эффективную систему сбыта товаров через розничную сеть ООО «Бета».

2.2. Осуществляет планирование, прогнозирование и выполнение планов продаж через розничную сеть.

2.3. Координирует маркетинговый аудит среди организаций-конкурентов, разрабатывает и внедряет предложения по повышению уровня конкурентоспособности розничной сети. Оценивает перспективы развития рынков сбыта товаров для обновления ассортимента.

2.4. Руководит планированием торговых площадей. Контролирует мерчендайзинг в торговых точках, своевременность и полноту выкладки товаров в торговых точках.

2.5. Разрабатывает, внедряет и контролирует проведение распродаж.

2.6. Контролирует эффективность проведения рекламных мероприятий.

2.7. Обеспечивает расширение ассортимента товаров, реализуемых в розничной сети за счет привлечения к работе большего количества поставщиков.

2.8. Контролирует своевременность подготовки и размещения заказов на товары для поставщиков, сроки поставки товаров.

2.9. Обеспечивает высокий уровень оборачиваемости складских запасов в розничной сети, рациональное использование складских площадей ООО «Бета».

2.10. Разрабатывает и внедряет эффективные схемы расстановки торгового и складского персонала.

2.11. Мотивирует работников розничной сети. Обеспечивает профессиональный рост, организует проведение аттестации и профессионального обучения работников.

2.12. Разрабатывает и внедряет внутренние стандарты ООО «Бета» по организации хранения, сбыта и транспортировки товаров, а также мероприятия по совершенствованию системы сбыта, форм доставки продукции потребителям, сокращению коммерческих и прочих издержек, снижению сверхнормативных остатков.

2.13. Контролирует соблюдение требований пожарной безопасности и техники безопасности работниками розничной сети, соблюдение безопасных условий труда на рабочих местах.

2.14. Контролирует правильность ведения деловой документации работниками розничной сети.

2.15. Организует и контролирует претензионную работу с клиентами розничной сети.

3. ПРАВА

Руководитель розничной сети имеет право:

3.1. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

3.2. Давать рекомендации по вопросам подбора кадров в розничные филиалы.

3.3. Принимать участие в совещаниях по вопросам совершенствования техники и организации розничной торговли в филиалах.

3.4. Вносить на рассмотрение генерального директора ООО «Бета» предложения по улучшению деятельности розничных филиалов.

3.5. Вносить предложения о назначении, переводе, перемещении и освобождении от занимаемых должностей директоров розничных филиалов, о применении к ним мер поощрения и дисциплинарных взысканий.

3.6. Требовать от своего непосредственного руководителя и генерального директора ООО «Бета» содействия в исполнении должностных обязанностей и реализации прав.

3.7. Повышать свою квалификацию.

3.8. Знакомиться с проектами решений генерального директора ООО «Бета», касающимися деятельности Руководителя розничной сети.

3.9. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя и генерального директора ООО «Бета» предложения по вопросам своей деятельности, в том числе ставить вопросы о совершенствовании своей работы, улучшении организационно—технических условий труда, повышении размера зарплаты, оплате сверхурочных работ в соответствии с законодательством и положениями, регламентирующими систему оплаты труда работников ООО «Бета».

3.10. Получать от работников ООО «Бета» информацию, необходимую для ведения своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Руководитель розничной сети несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, – в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.2. За другие правонарушения, совершенные в период ведения своей деятельности (в т. ч. связанные с причинением материального ущерба и ущерба деловой репутации ООО «Бета»), – в соответствии с действующим трудовым, гражданским, административным и уголовным законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Руководителя розничной сети определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в ООО «Бета».

5.2. Работодатель проводит оценку эффективности деятельности Руководителя розничной сети в соответствии с Комплексом мероприятий по оценке эффективности, утверждаемым приказом генерального директора ООО «Бета».

Должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом Генерального директора ООО «Бета» № 1-Пр от 01.06.2012.

Должностную инструкцию составил:

Начальник отдела кадров _________________________ Е.В. Васильева

С инструкцией ознакомлен:

________________ В.В. Коротков

Юрист _________________________ Н.А. Павлов

* Управление розницей: розничный магазин от замысла до управления и развития;

* Управление розницей продуктовой и непродуктовой: в чем отличия?

Управление розницей

1. Управление розницей НЕПРОДУКТОВОЙ (non food retail):

1.1. Определение формата розничного магазина;

1.2. Ассортиментная политика и портфель брендов;

1.3. Разработка дизайн-проекта магазина;

1.4. Подготовка персонала магазина;

1.5. Наполнение магазина и подготовка к запуску (открытию);

1.6. Запуск (открытие) магазина;

1.7. Управление розницей;

1.8. Наиболее типичные ошибки, допускаемые при управлении розницей.

2. Управление ПРОДУКТОВОЙ розницей (food retail):

2.1. Определение формата, концепции развития, стратегии и позиционирования магазина;

2.2. Исследование потребительского спроса и осуществление сегментирования потребителей;

2.3. Сравнительный анализ ассортиментной политики конкурентов;

2.4. Определение групп товаров, которые предполагается продавать в магазине, и уровня цен на них;

2.5. Проработка (углубление) товарного ассортимента;

2.6. Анализ сбалансированности товарного ассортимента с т.з. количества присутствующих в нем товарных категорий и соотношения товарных позиций;

2.7. Составление ассортиментной матрицы;

2.8. Определение стратегии формирования и управления ассортиментом;

2.9. Определение ассортиментной политики в соответствии с разработанной стратегией;

2.10. Разработка и внедрение методов аналитической работы с ассортиментом.

Управление розницей (розничными продажами).

Те, кто занимался розничными продажами, а уж тем более кто занимался управлением розницей, хорошо знает насколько это непростая задача. В первом приближении, конечно, все видится много проще: есть товары и цены, есть магазин, есть посетители и покупатели: бери, организовывай, управляй, продавай, получай прибыль. Однако по мере погружения в розничные продажи, многим становится понятно, что розница состоит из большого количества взаимосвязанных действий и деталей, а ошибок розница не прощает. Однако обо всем по порядку.

Управление розницей — деятельность непростая не только и, порой, не столько ввиду того (хотя, конечно, и в этом), что конкурентная среда только ужесточается. Сложность заключается в многогранности деятельности по управлению розницей: проектирование розницы, управление ассортиментом и марочным портфелем, ценообразование, изучение целевой аудитории, выбор места расположения, подбор и обучение персонала, оснащение оборудованием и программным обеспечением, постановка процессов работы и многое-многое другое.

Управление розницей непродуктовой (non food retail) и продуктовой (food retail) принципиальных отличий не имеет. Непродуктовая розница нуждается в больших затратах на постоянное изучение и продвижение. В то же самое время продуктовая розница нуждается в более значительном штате управленцев, торгового и обслуживающего персонала (естественно, при прочих равных условиях), а также очень вдумчивой работе по управлению ассортиментом и значительно большим количеством бизнес-процессов. Продуктовая розница, как правило, гораздо более динамична и имеет большее количество процессов.

1. Управление НЕПРОДУКТОВОЙ розницей (non food retail).

Независимо от того, какой розничный магазин Вы собираетесь открыть, первое, чем Вам необходимо заняться, это разработка концепции магазина (или сети).

Нам, например, встречаются время от времени те, кто этого не делает. В этом ничего критичного нет, уверяем Вас. Однако мы к такому подходу относимся как к неэффективному ввиду того, что потом все равно приходится додумывать, доделывать и переделывать, что, естественно, приводит к потерям как минимум времени и средств, а как максимум – потере репутации, доверия и потенциальных покупателей. И сложно сказать, что в этой цепочке дороже и важнее.

Что представляет из себя концепция магазина и для чего она нужна? С чего вообще начинается розничный магазин? Краткий наш ответ таков: магазин (сеть) определяют ДВЕ основные составляющие – формат магазина и концепция магазина.

Формат магазина (сети) может быть: гипермаркет, супермаркет, магазин рядом с домом, дискаунтер (магазин распродаж), традиционный магазин (прилавочного типа), магазин павильонного типа и др.. Формат магазина обычно определяется компанией и в дальнейшем в соответствии с выбранным форматом производится поиск походящих помещений. Тем не менее в ПРОДУКТОВОЙ рознице бывает так, что найденная площадь магазина определяет формат будущего магазина.

Концепция магазина (сети) — это прописанное видение собственника бизнеса (или ТОП-менеджмента) относительно:

- позиционирования магазина (сети);

- ориентированности на группы населения в зависимости от платежеспособности;

- конкурентных преимуществ и «фишек», отличающих на постоянной основе магазин от магазинов-конкурентов;

- ассортиментной политики;

- марочного портфеля;

- ценовой политики;

- визуального мерчендайзинга (т.н. система представления и выкладки товара);

- системы управления магазином;

- стандартов работы персонала;

- географии и параметров расположения магазина (магазинов);

- общей площади магазина;

- внешнего вида магазина (сети): фирменные цвета, фирменный стиль, элементы интерьера, освещение, полиграфическая и рекламная продукция, ценники и др., что укладывается в понятие «бренд-бук»,

- параметров технического оснащения: компьютерная техника и программное обеспечение, вспомогательное оборудование в торговом зале и в кассовой зоне, оборудование для эквайринга, ТВ и прочее мультимедийное оборудование, аудио-оборудование, оборудование для хранения вещей покупателей и др.;

- PR и управления отношениями;

- мероприятий по формированию спроса и стимулирования продаж: акции, распродажи, скидки, купоны, совместные акции, подарки за покупку и др.;

- продвижения магазина (сети) в он-лайн и оф-лайн пространстве;

- программ лояльности;

- планировочных решений торгового пространства и внутренней логистики (больше подходит для крупноформатных торговых объектов).

Два примечания к вышеизложенному:

1) желательно доверить проектирование своего магазина, его оснащение и оборудование специалистам, имеющим соответствующий опыт работы;

2) для того, чтобы понять, «что есть и как оно выглядит» не поленитесь и обойдите десяток-другой магазинов-конкурентов (с учетом выбранного формата!), делая пометки по каждому, оценивая ассортимент, марочный портфель, ценовую политику или уровень цен, удобства, отличительные признаки, недостатки и спорные моменты. Очень Вам пригодится. Определившись с форматом магазина и концепцией, необходимо переходить к вопросам другого порядка.

Разработка критериев оценки места магазина – казалось бы, весьма простая работа: пойми, ЧТО тебе важно при выборе потенциального места расположения магазина, присвой им веса, смоделируй ситуацию, установи правило и действуй. На практике все оказывается намного сложнее.

Как Вы думаете, сколько может быть параметров, которые могут влиять на эффективность работы Вашего магазина? Десять? Двадцать? Тридцать? Ответственно заявляем: больше! Мы при оценке клиентских магазинов руководствуемся более чем сорока критериями. Можно ли обойтись «без этого»? Можно. Если у Вас много лишних нервов, времени и денег – действуйте! Если же лишних финансово-временных ресурсов нет, то придется «копать»: ходить, смотреть, считать, фотографировать, измерять, читать, общаться, анализировать, сравнивать и т.п. И лучше, если всем этим будут заниматься люди знающие.

Разработанные критерии оценки места магазина – это инструмент, крайне необходимый для работы менеджера по поиску помещений (в простонародье – «открывашки»).

Наработки сотрудников компании «БизнесХелпер» в таком вопросе, как управление розничными продажами, давно и эффективно работают в нескольких розничных торговых непродуктовых сетях. Мы в состоянии взять на себя значительную часть работы по организации розничных продаж, что сэкономит Вам время и деньги, а также избавит от досадных ошибок.

По понятной причине, которая называется «тяга к использованию результатов чужого труда», в этом и всех остальных разделах сайта мы сознательно не размещаем своих многочисленных наработок в области управления розницей, ограничиваясь лишь их общим описанием. Очень надеемся, что данный подход с одной стороны немного ограничит возможности бездарей, не умеющих что-то понять и сделать самостоятельно, а с другой стороны, поймите, не все, что мы можем выложить на наш сайт, доступно для понимания без дополнительных объяснений. Помимо всего вышеизложенного, просим еще понять вот что: так же как не существует двух абсолютно одинаковых отпечатков пальцев, не существует и «универсального лекарства» для конкретных задач и проблем. Все разработки, которые мы производим, основаны, с одной стороны, на знаниях и опыте, а с другой стороны, на глубинном понимании текущей ситуации в данной организации и ее специфики.

1.1. Принятие решения о формате розничного магазина

– крайне важное для Вашего магазина решение. Данное решение может приниматься на основе:

- заранее определенной концепции открываемых магазинов;

- проведенных исследований конкурентной среды в предполагаемом районе открытия магазина;

- исходя из имеющейся площади магазина (т.е. иногда площадь определяет формат).

Пример: одной известной сети одежды, к которой наша компания имела отношение, предложили интересную площадь под магазин. До этого момента данная компания развивала собственную сеть исключительно в формате «магазин в торговом центре». Предложенная же площадь представляла из себя иной формат – т.н. стрит ритейл, т.е. магазин, вход которого имеет непосредственный выход на улицу. Обсудив все «за» и «против» компания магазин открыла по своим уже наработанным стандартам, что положило началу данного направления в компании ввиду его большей отдачи: срок выхода на точку безубыточности оказался почти втрое короче по сравнению с магазинами, расположенными в торговых центрах.

К слову сказать, особой популярностью стрит-ритейл пользуется у магазинов одежды-обуви, банков и предприятий общепита. Ценность каждого такого магазина определяется местом его расположения, площадью и «проходимостью» места (чем больше трафик пешеходов и автомобилистов, тем, понятно, лучше). Также этой популярности способствует то, что есть возможность эфективно оформить витрину (или вход в магазин при отсутствии оной) для привлечения внимания потенциальных потребителей.

1.2. Разработка ассортиментной политики магазина и портфеля брендов

— крайне важное действие, определяющее то, какими товарами в каком ценовом диапазоне будет наполнен магазин. На основании принятой ассортиментной политики категорийные менеджеры (или бренд-менеджеры) составляют ассортиментную матрицу товаров, в которой все товары находятся в определенной иерархии и где каждый товар получает свое место и роль в ассортименте магазина. В ПРОДУКТОВОЙ рознице этот вопрос будет показан подробнее.

При выборе портфеля брендов очень важно, чтобы отобранные бренды как соответствовали позиционированию магазина и торгового центра (в случае, если магазин открывается в торговом центре, а также взаимно дополняли ассортимент открываемого магазина. Как правило, если речь идет, например, о магазине одежды или обуви, то портфель брендов подбирается таким образом, чтобы они преимущественно были одного ценового уровня, который зависит от позиционирования магазина. В магазинах иной специализации, например, магазин хоз. товаров, такое правило уже не является строгим.

1.3. Разработка дизайн-проекта магазина

— это визуализация внешнего вида магазина и его внутреннего пространства усилиями дизайнеров. Как правило, дизайн-проект магазина не рождается на пустом месте (хотя, и бывают запросы типа «сделайте мне красиво»), он основывается на разработанном бренд-буке торговой организации (сети магазинов), где прописываются использующиеся цвета, элементы оформления, логотип, шрифты и т.п. Дизайн-проект разрабатывается исходя из конкретных размеров помещения, предполагающегося к застройке. В ходе работы дизайнер разрабатывает внешний вид и расположение торгового и иного оборудования, его функциональность, расположение элементов оформления и дизайна, а также проектирует в общем виде систему освещения магазина. На основании дизайн-проекта впоследствии делается заказ на изготовление (или же подбор) необходимого торгового оборудования.

1.4. Подготовка персонала магазина

— без всякого сомнения важный этап по запуску магазина в работу. Задача данного этапа – найм, обучение и тестирование знаний и умений торгового персонала. Торговый персонал должен в совершенстве знать:

- ассортимент товаров магазина;

- торговые марки (бренды) магазина, их особенности, историю и достоинства;

- порядок работы с ККТ, эквайринговым и иным оборудованием;

- порядок работы с торговой программой магазина;

- порядок работы с наличными денежными средствами;

- порядок работы с посетителями (покупателями);

- порядок оформления и ведения отчетной и иной документации;

- основные положения ФЗ «О защите прав потребителей» и правил торговли отдельными категориями товаров;

- знание порядка приемки, возврата и инвентаризации;

- свою систему мотивации.

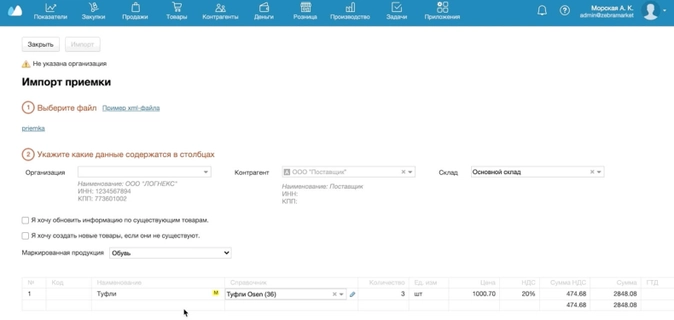

В более наглядном виде это показано на рисунке ниже. На рисунке мы показали ключевые знания и умения, которыми должен обладать торговый персонал розничного предприятия (магазина).

Применительно к мотивации персонала магазинов у нас есть интересный опыт в этой области. Разработанная система мотивации учитывает эффективность ключевых показателей всего персонала магазина от управляющего до продавца. Система наглядна и понятна любому и может просматриваться в режиме on-line как собственником бизнеса, так и персоналом. Опыт показывает, что чем боле понятна персоналу магазина система мотивации, тем лучше она работает.

Знания и умения персонала розничной организации могут влиять на три основных фактора: лояльность покупателей магазину (или сети), а также средний чек покупателя и объем продаж (выручка) магазина.

Лояльность покупателей – крайне важный показатель. Оценочно в разных сегментах розничной торговли лояльные (или постоянные) покупатели дают торговым предприятиям от 30 до 80% ежемесячной выручки. Представьте, сколько эта лояльность в состоянии сэкономить предприятию средств на продвижение! Помимо этого, лояльные покупатели способствуют стабильной работе торгового предприятия. Именно по этой причине крайне важно формирование пула лояльных покупателей – покупателей, которые осуществляют закупки в магазине (сети) постоянно, пусть даже с разной периодичностью. Не стоит также упускать из виду то, что каждый лояльный покупатель в том или ином виде делится информацией о Вашем магазине (сети) с другими людьми. Соответственно, происходит эффект вовлечения других потенциальных покупателей, у которых уже сформировалось первичное ОТНОШЕНИЕ к Вашему магазину (сети), основанное на отношении других (знакомых) покупателей.

Средний чек покупателя – это количество товара, приобретенного единовременно усредненным покупателем в разрезе дня, недели и месяца. Средний чек – один из основных показателей, на который может влиять персонал розничного предприятия и который напрямую формирует прибыльность магазина (сети). Увеличению среднего чека способствует знание товара торговым персоналом и владение психологией общения.

Вот так, оказывается, просто можно влиять на прибыльность магазина или сети в целом: качественно обучай свой торговый персонал всему, что ему необходимо в работе, стимулируй, контролируй, исправляй недочеты в работе (своей и персонала) и работа будет эффективной.

1.5. Наполнение магазина и подготовка к запуску (открытию)

-важный и ответственный период. При подготовке к запуску (открытию) магазина обычно производятся следующие действия:

- размещают торговое оборудование и ККТ;

- производится осмотр и прием изготовленного и установленного торгового оборудования, системы освещения, кондиционирования и вентиляции. Подписываются соответствующие акты приемки работ;

- производят выкладку товара в торговом зале согласно утвержденной планограммы;

- завозят складские запасы товара;

- производят настройку и проверку работы ККТ, компьютерного и программного обеспечения, а также эквайринговых терминалов;

- проверяют работоспособность работы систем подсчета посетителей магазина (типа CountMax), видео-наблюдения, сигнализации, кондиционирования и вентиляции;

- производится настройка сети интернет;

- оборудуют т.н. «уголок потребителя» с наполнением его необходимой документацией и информацией;

- размещают базовую информацию о работе магазина на входной группе;

- проверяют работоспособность мест хранения вещей покупателей;

- проверяется готовность фирменной одежды сотрудников магазина;

- проверяется готовность мероприятий и обеспечения по анонсированию открытию магазина;

- выполняются иные мероприятия, установленные распоряжениями руководства торговой организации.

1.6. Запуск (открытие) магазина

— очень ответственный этап, в результате которого необходимо:

- реализовать масштабную по набору средств донесения информации и охвату потенциальной аудитории спланированную информационную кампанию, основной целью которой будет привлечение потенциальных покупателей в открываемый магазин;

- организовать и реализовать мероприятия, направленные на удержание потенциальных и действующих покупателей (обычно выполняется предложением или вручением дисконтной карты магазина);

- реализовать мероприятия по сбору информации и изучения посетителей магазина, а также источника получения информации об открытии магазина;

- постараться создать в сознании покупателей позитивный образ магазина как удобного и соответствующего заявленным критериям торгового заведения;

- выявить и ликвидировать ошибки в работы оборудовании, программного обеспечения и персонала;

- отследить наиболее и наименее продаваемые позиции для их последующего анализа и внесения корректив в систему выкладки товара или ассортиментную матрицу товаров (не ранее, чем через три месяца).

1.7. Управление розницей

— это процесс, для которого она, розница, и создается. Управление розницей в организации тем более правильно, чем более оно системно и чем более оно охватывает все вышеперечисленные процессы по управлению персоналом, а также процессы администрирования розницы.

Условно управление розницей можно разделить на несколько основных блоков:

1) Управление видением. Это определение основного вектора развитие сети, стратегии и тактики, стратегии развития и продвижения. По опыту проведения консалтинговых работа в рознице можем сказать, что это одно из самых уязвимых направлений деятельности;

2) Управление развитием. Это определение способов достижения поставленных целей, достижения определенного состояния организации в будущем;

3) Управление бизнес-процессами. Это построение системы работы, «внутренних шагов» на каждом рабочем месте, их постоянное совершенствование и следование им;

4) Управление марочным портфелем. Понятие, характеризующее выбранный марочный портфель компании, его постоянная оценка и обновление;

5) Управление ассортиментом. Важное направление управления розничного бизнеса, напрямую влияющее на заинтересованность покупателей и прибыль, как результирующий параметр деятельности розницы. Основа деятельности в данном направлении — аналитика продаж, изучение рыночных тенденций и умение их предвидения;

6) Управление персоналом. Это комплексная (!) система управления сотрудниками компании с целью достижения последними наиболее оптимального профессионального состояния, достижения необходимого уровня знаний и умений, а также наиболее результативной работы;

7) Управление отношением и доверием. Комплекс мер, направленный на формирование у представителей целевой аудитории, бизнес-аудитории и представителей общественности наиболее выигрышного имиджа организации и соответствие ему. Одним из результатов этой деятельности является формирование пула лояльных потребителей, о чем было изложено выше;

9) Управление результатами. Общая функция управленческого персонала, заключающаяся в процессе планирования результатов деятельности в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах и выстраивание деятельности организации для их достижения.

Наша практика в бизнес-помощи розничным предприятиям позволяет накапливать опыт как верных решений, так и различных ошибок и упущений. Как известно, проще учиться на ошибках других. Предоставляем Вам такую возможность на основании опыта развития почти двух десятков розничных магазинов и розничных сетей самого различного формата.

1.8. Наиболее типичные ошибки, допускаемые в управлении розницей:

1) Отсутствие понимание ценового позиционирования сети (магазина): хочется продавать все, что можно в магазин поставить. Основной посыл такого подхода: «… а вдруг будет пользоваться спросом ?». Данная ошибка является стратегической: магазин должен создать и придерживаться определенной концепции и иметь четкое ценовое позиционирование;

2) Отсутствие видения марочного портфеля розничной сети (розничного магазина) приводит к непониманию ценового позиционирования магазина в головах покупателей. Диссонанс в этом вопросе приводит к тому, что покупатель начинает считать, что Ваш магазин «не его»;

3) Отсутствие понимание формата розничной сети (магазина). Формат определяет и ассортимент магазина, и часто ценовое позиционирование, и марочный портфель, и ассортиментную политику и многое другое, не говоря уже о выборе и утверждении места открытия магазина. Данная ошибка является стратегической;

4) Отсутствие понимания целевой аудитории магазина (сети). Фразы типа «мы работаем для всех» не в счет. Четкое понимание этого вопроса не позволит Вам сделать ошибок по выше перечисленным пунктам. Необходимо помнить Правило Парето: 20% покупателей дают 80% выручки (и прибыли). Соответственно, необходимо понимать свои 20% покупателей или, говоря маркетинговым языком, необходимо понимать ЯДРО целевой аудитории покупателей своей розничной сети (магазина). Помимо изложенного выше, понимание ядра целевой аудитории избавит розницу от излишних (не рациональных) затрат при продвижении;

5) Концепция дизайна магазина (или розничной сети) не соответствует ценовому позиционированию и формату магазина. Согласитесь, странно видеть дорогие товары в торговом зале, всем своим видом кричащим, что здесь продаются только товары эконом-сегмента. Результат всегда один: часть покупателей сразу делает вывод, что магазин «не его»;

6) Отсутствие должного управления ассортиментом магазина (розничной сети). Не говоря всего того, что мы знаем, скажет только в двух словах о том, что весь ассортимент магазина (розничной сети) условно делится на (хотите Вы того или нет) следующие товарные категории, каждая из которых выполняет свою функцию (роль) в Вашем магазине (розничной сети):

- «генераторы прибыли» — товары с высокими темпами роста продаж и с высокой нормой прибыли,

- «генераторы наличности» — товары, хорошо известные широкому кругу покупателей и представленные в продаже у большинства конкурентов,

- «защитники» — товары, цены на которые устанавливаются несколько ниже, чем у конкурентов или в среднем на рынке;

- «создатели потока покупателей» — товары массового спроса, объем продаж которых стабилен независимо от сезона и других факторов;

- «создатели имиджа» — дорогие, престижные, статусно-ориентированные товары;

7) Отсутствие системы мотивации персонала розничной сети. Отсутствие стимулов ВСЕГДА (!) делает из сотрудников «тихих сидельцев». Вы такое, наверняка, видели, когда приходили в какой-то магазин и по реакции (а часто по отсутствию какой-либо реакции) Вы скоро начинали понимать, что «Вас здесь не ждали»;

9) Отсутствие системы обучения персонала (как системы, именно как системы, а не единичных мероприятий !). Это когда человека принимают на работу, обучают всему необходимому и «отпускают работать», свято полагая, что сотрудник теперь вот все знает, все понимает и все будет выполнять;

10) Отсутствие в розничной сети понятно прописанной стратегии развития и прописанной системы целей по приоритетам.

Мы перечислили только некоторые наиболее часто встречающиеся проблемные места и упущения, выявленные нами в ходе проведения аудита розницы. Понятно, что это лишь верхушка аусберга.

Информацией, изложенной в разделе «Управление НЕПРОДУКТОВОЙ розницей» мы попытались довести до понимания посетителей нашего сайта мысль о том, что управление розничным магазином (а уж тем более управление розничной сетью) — процесс многоплановый и весьма непростой. Непродуманность, ошибки в каком-либо направлении могут сразу или со временем поставить крест на Вашем магазине. Так что если у Вас есть розничный магазин, розничная сеть или Вы только планируете окунуться в розничные продажи, готовы Вам оказать действенную помощь и поддержку в данном направлении деятельности.

2. Управление ПРОДУКТОВОЙ розницей (food retail).

Говоря о продуктовой рознице (или food retail), то есть о магазинах, торгующих продуктами питания, следует отметить, что, несмотря на то, что «продукты всем нужны», успешность работы каждого конкретного магазина – далеко не догма, а теорема, которую каждому магазину еще необходимо доказать. Если управление продуктовым магазином осуществляется грамотно и магазин «вписывается в рынок», он имеет шансы на выживание и развитие. Собственно, этому и посвящен данный подраздел сайта.

Имея опыт консалтинговых работ в рознице и видя источники наиболее часто встречающихся проблем, мы понимаем, что эффективность развития розничного магазина (вне зависимости от его специализации) зависит от профессионализма и мотивированности сотрудников, также от того, насколько верно определены и прописаны основополагающие критерии работы магазина. Для того, чтобы у кого-то возникло чуть больше понимания объема и порядка данной работы, мы решили ее конкретизировать и пояснить.

В настоящее время в России действуют пять основных форматов розничной торговли, принятых компаниями, специализирующимися в основном на продаже продуктов питания:

— гипермаркет,

— супермаркет,

— магазин-склад (Cash&Carry),

— дискаунтер,

— магазин «у дома».

Гипермаркеты и мелкооптовые предприятия розничной торговли Cash&Carry, предложенные западными сетями, работают в среднем и экономичном сегментах рынков, но более демократичны по сравнению с супермаркетами.

Супермаркеты могут работать как в среднем ценовом сегменте, так и в премиум-сегменте (например, «Глобус Гурмэ», «Азбука вкуса», «Бехетле»,и др.). Экономичный супермаркет делится на категории по ценовому признаку или дополняется новым видом магазина — «у дома».

«Магазин у дома» представляет собой продовольственный розничный магазин, который расположен в удобном месте (как правило, внутри микрорайона), имеет увеличенный режим работы, в нем реализуется ограниченный ассортимент товаров повседневного спроса по минимальным и средним ценам.

Дискаунтеры привлекательны потребителям не только с низким уровнем дохода, как было раньше, но и со средним и высоким доходом, подстраиваясь под изменяющиеся нужды потребителей.

Новые форматы торговли объединяет использование таких приемов организации торговли и продаж, как самообслуживание, предложение смешанного ассортимента товаров, объединение в сети под едиными брендами, использование эффекта сетевой организации. Кстати, уже давно замечено, что сетевой торговле доверия со стороны покупателей больше.

Наиболее важные действия, которые необходимо совершить на начальном этапе построения продуктовой розницы:

1) Определение формата магазина. Определение концепции развития магазина. Определение стратегии магазина и особенностей позиционирования;

2) Исследование потребительского спроса и сегментирование потребителей;

3) Сравнительный анализ ассортиментной политики конкурентов;

4) Определение групп товаров, которые предполагается продавать в магазине, и уровня цен на них;

5) Проработка (углубление) товарного ассортимента магазина;

6) Анализ сбалансированности товарного ассортимента с точки зрения количества присутствующих в нем товарных категорий и соотношения товарных позиций;

7) Составление ассортиментной матрицы;

9) Определение ассортиментной политики в соответствии с разработанной стратегией;

10) Разработка и внедрение методов аналитической работы с ассортиментом;

11) Определение организационно-штатной структуры магазина;

12) Прописание бизнес-процессов работы магазина;

13) Разработка правил и регламентов деятельности магазина (найм, увольнение, планирование, закупки, документооборот, отчетность и др.);

14) Определение зон ответственности и должностных обязанностей персонала и их отражение в должностных инструкциях;

15) Разработка критериев оценки работы персонала магазина и ее привязка к заработной плате (т.е. система мотивации);

16) Разработка системы управления персоналом магазина.

Теперь обо всем немного подробнее для достижения полного понимания сути и смысла изложенного выше.

2.1. Определение формата, концепции развития, стратегии и позиционирования магазина.

Данный этап работы вне всякого сомнения является самым важным, точнее – ключевым.

Выбор формата магазина зависит от следующих факторов:

- площади магазина;

- местоположения торговой точки (в центре города, в спальном районе или на окраине, в пешеходной доступности от основных конкурентов или нет; на пересечении транспортных путей или вдали от оживленных магистралей и т.д.);

- наличия и объема располагаемых финансовых ресурсов (собственные или кредитные ресурсы);

- особенностей социально-экономического развития региона или города (город с развитой инфраструктурой или слаборазвитый населенный пункт; столица региона или районный центр и т.д.) и др.

В результате анализа данных факторов определяется формат магазина: магазин самообслуживания или магазин с торговлей через прилавок, универсальный или специализированный магазин, дискаунтер или бутик и т.д.

Особенности позиционирования магазина можно рассмотреть на следующем примере.

Сеть супермаркетов «Магнит» позиционирует себя как сеть магазинов-дискаунтеров, предлагающих довольно широкий ассортимент товаров по доступным ценам. Сеть ориентирована на сегмент покупателей с низким и средним доходом. Основными посылами покупок для покупателей являются доступная цена, наличие основного набора необходимых товаров, а также расположение рядом с домом. Вместе с тем позиционирование в качестве дискаунтера предполагает, что магазин не обещает своим покупателям глубокого ассортимента и наличия в ассортименте эксклюзивных товаров. Аналогичным образом позиционируют себя такие сети, как «Пятерочка», «Полушка», «Копейка», «Дикси» и др.

Сеть же супермаркетов «Глобус Гурмэ», напротив, позиционирует себя как торговая сеть, предлагающая уникальный ассортимент, изысканный стиль и высокий уровень обслуживания. Данная торговая сеть ориентируется на покупателей с доходом выше среднего, предъявляющих более взыскательные требования.

Таким образом, построение ассортиментной матрицы и закупка в соответствии с ней товаров должны начинаться только после определения общей стратегии развития магазина и особенностей его позиционирования в сознании потребителей. Ситуация, когда сначала закупается товар, а потом определяется, кому и как он будет продаваться, является неприемлемой и заведомо является проигрышной и ущербной для магазина.

2.2. Исследование потребительского спроса и осуществление сегментирования потребителей.

Сегментирование, из теории маркетинга, означает разбиение покупателей на группы с однородными характеристиками и одинаковой реакцией на маркетинговые усилия (рекламные кампании, ценовые скидки, дегустации, розыгрыши и др.). При этом потребители могут сегментироваться по таким признакам, как пол, возраст, уровень дохода, район проживания, мотивы совершения покупок и т.д.

Основная цель сегментирования заключается в определении того, КТО является основным покупателем компании, каковы его характеристики, потребности, ожидания и особенности поведения.

Например, покупателей магазина отделочных и строительных материалов можно разделить на следующие сегменты.

Во-первых, можно выделить сегмент корпоративных клиентов, которые приобретают товары по долгу своей службы, являясь сотрудниками отдела закупок компании по возведению и ремонту объектов, и сегмент индивидуальных покупателей, т.е. покупателей, которые приобретают товары для личного потребления. Кроме того, индивидуальных покупателей можно разделить на такие сегменты, как:

- «умельцы», т.е. люди, которые самостоятельно осуществляют строительство и ремонт. Это, как правило, мужчины со средним или ниже среднего достатком, имеющие средне-специальное образование или по роду своей службы связанные со строительством и ремонтом;

- «белые воротнички» — люди, которые делают ремонт при помощи специалистов. Это мужчины и женщины со средним и высоким достатком, имеющие высшее образование и по роду своей деятельности никак не связанные со строительством и ремонтом;

- «редкие гости» — люди, которые при посещении магазина не имеют определенной цели, а приходят в магазин либо «за компанию», либо проходя мимо.

Результатом сегментирования должен явиться выбор целевого сегмента (или целевых сегментов), т.е. сегмента, на который магазин будет ориентировать свою деятельность в первую очередь. В приведенном выше примере в качестве целевых сегментов целесообразнее всего выбрать корпоративных клиентов и «умельцев», так как они способны обеспечить основную часть товарооборота магазина отделочных и строительных материалов.

2.3. Сравнительный анализ ассортиментной политики конкурентов.

Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы на основе изучения показать потенциальным покупателям преимущества и особенности (положительные !) вашего магазина.

Для анализа необходимо:

- определить, кто является основным конкурентом магазина (как правило, выбираются 3 — 5 конкурентов);

- оценить достоинства и недостатки, отличающие торговый ассортимент каждого из конкурентов;

- сравнить уровень цен на схожие товарные категории;

- изучить предлагаемые дополнительные услуги конкурентов;

- оценить возможность появления на рынке различных типов конкурентов в ближайшее время, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Например, анализ ассортиментной политики основных конкурентов показал, что большая их часть отличается широким ассортиментом, т.е. они предлагают к продаже достаточно большое количество товарных групп, однако не могут предложить по каждой товарной группе эксклюзивное предложение, так как товарные группы представлены только наиболее распространенными и известными на рынке позициями. В таком случае в целях формирования конкурентных преимуществ целесообразно сделать ассортимент своего магазина менее широким, но при этом более глубоким либо вообще специализироваться на продаже одной или нескольких товарных групп, но по каждой из них предлагать очень глубокий ассортимент. Например, если в пределах пешеходной доступности существует несколько супермаркетов, возможно, есть смысл открыть кондитерскую, бакалейную лавку, винный магазин.

При этом в ходе осуществления конкурентного анализа необходимо помнить, что конкурентами для вашего магазина являются не только предприятия розничной торговли, но и другие рыночные структуры, которые ведут борьбу за кошелек покупателей. Ваша задача — убедить потенциального покупателя в том, что, например, покупка продуктов для него важнее, чем отдых с семьей.

2.4. Определение групп товаров, которые предполагается продавать в магазине, и уровня цен на них.

Произведя оценку конкурентного окружения, магазину необходимо конкретно (!) определить какие группы товаров должны присутствовать в магазине и какой уровень цен (ниже среднерыночного, на уровне среднерыночного или выше среднерыночного) необходимо на каждую группу товаров устанавливать.

На данном этапе необходимо начать работу по поиску поставщиков выбранных товарных групп.

Структура ассортимента выбирается на основании потребительских предпочтений, т.е. вы должны включить в ассортимент товары, которые ожидает увидеть ваш целевой потребитель в магазине.

Например, если вы выбрали формат «магазин возле дома», а ваш целевой потребитель — это жители близлежащих районов, то в структуре ассортимента акцент должен быть сделан на товары повседневного спроса, которые необходимы потребителю регулярно: продукты питания (хлеб, молоко, сыры, колбасы, крупы и т.д.), бытовая химия (мыло, стиральный порошок, зубная паста и т.д.). Если ваш магазин расположен на территории (или в непосредственной близости) от студенческого городка, то в ассортименте вашего магазина акцент должен быть сделан на товары быстрого приготовления, замороженные продукты, пиво, товары снэковой группы, соки и т.д. Если речь идет о продовольственном магазине на окраине города, рядом с оживленной загородной трассой или в близи офисных центров или предприятий, акцент должен быть сделан на готовые блюда (сэндвичи, салаты, готовые блюда), а также на безалкогольные напитки, снеки и т.п.

2.5. Проработка (углубление) товарного ассортимента.

Проработка (углубление) товарного ассортимента магазина — это выделение в каждой товарной категории подкатегорий, а в каждой подкатегории — товарных позиций.

Необходимость данного этапа объясняется тем, что покупатель идет в магазин не просто за, например, молочной продукцией, а конкретно за молоком, йогуртом или сметаной. И, более того, покупатель идет не просто за молоком, а молоком определенной жирности, а часто и определенной торговой марки. Количество и качество выделяемых подкатегорий товаров зависит от характеристик самого товара.

При этом товарный ассортимент должен быть наполнен категориями, подкатегориями и товарными позициями исходя из логики покупателей.

Иными словами, покупатель, придя в магазин, может рассуждать следующим образом: «Мне нужен йогурт нежирный, так как я слежу за фигурой, торговой марки «XXX», потому что недавно я видел рекламу, и она мне понравилась». Покупатель может рассуждать и по-другому: «Мне нужен йогурт, но еще мне нужны хлеб, макароны, молоко, а у меня только 100 рублей». В этом случае определяющим фактором будет цена йогурта. Поэтому ассортимент магазина должен быть наполнен исходя из факторов, которые определяют выбор целевых покупателей. Например, если у вас магазин-дискаунтер, т.е. у вашего покупателя определяющим фактором является цена, то в каждой товарной категории у вас должны быть представлены товары, уровень цен на которые ниже рыночных. Если же у вас специализированный магазин, ориентированный на высокодоходных покупателей, то здесь фактор цены будет менее значимым, а определяющим будет являться наличие в товарном ассортименте известных брендов.

2.6. Анализ сбалансированности товарного ассортимента с точки зрения количества присутствующих в нем товарных категорий и соотношения товарных позиций.

Сбалансировать ассортимент необходимо по ширине и глубине, при этом надо исходить из отводимой РОЛИ той или иной товарной группы. Если товарной группе отведена роль прибылеобразующей, то она должна быть глубокой, если же группе отведена роль сопутствующей, она может быть представлена лишь основными товарными позициями. После определения ролей группа начинает наполняться товарами — дешевыми или дорогими, брендовыми или не марочными, новинками или стандартными товарами и т.д.

Анализ соотношений ролей всех категорий товаров, которые представлены в магазине, позволит оценить, насколько ассортимент магазина является сбалансированным по ширине. Осуществляя подобный анализ, необходимо помнить, что каждая товарная категория играет особую роль в ассортименте.

Выделяют следующие наиболее типичные роли товарных категорий:

* уникальные — формируют благоприятный имидж и запоминаемость магазина, относятся к разряду импульсных покупок;

* приоритетные — обеспечивают прибыльность и привлечение основного потока покупателей;

* базовые — обеспечивают высокую оборачиваемость средств и привлечение потока покупателей;

* периодические (сезонные) — предназначены для обновления ассортимента, привлечения и удержания покупателя;

* удобные — обеспечивают постоянный покупательский поток за счет формирования потребительской лояльности, комплексности покупки.

Товары, входящие в состав товарной категории, должны способствовать достижению целей, стоящих перед данной категорией товаров (табл.).

Таблица: Соотношение целей магазина, ролей категорий и товаров внутри категории.

|

Цели магазина |

Категории, перед которыми эти цели ставятся в первую очередь |

Товары внутри категории, достигающие этих целей |

|

Привлечь покупателей, обеспечить поток покупателей |

Приоритетные, базовые, реже — периодические |

Популярные, известные, актуальные, рекламируемые новинки |

|

Создать оборот |

Базовые, удобные, реже — приоритетные |

Недорогие, массовые, актуальные в сезон |

|

Принести прибыль |

Приоритетные, реже – уникальные, периодические |

Дорогие, статусные, новинки, особенные |

|

Удержать покупателей |

Периодические, реже уникальные, базовые |

Особенные, сезонные, недорогие |

|

Увеличить объем покупки и среднего чека |

Удобные, базовые |

Комплексные или объемные |

|

Воздействовать на импульс, побудить желание совершить покупку |

Приоритетные, уникальные, реже — удобные |

Новинки |

|

Поддержать имидж магазина |

Приоритетные, уникальные |

Дорогие и статусные |

2.7. Составление ассортиментной матрицы.

Данный процесс в торговой организации требует более всего времени, а также является наиболее сложным и ответственным этапом работы категорийного менеджмента. Умение работать с большими массивами данных, навыки системного анализа и внимание к деталям являются ключевыми навыками, требующимися для данного процесса.

Ассортиментная матрица — это не стандартизированный документ, для каждого магазина должна разрабатываться индивидуальная ассортиментная матрица, которая будет соответствовать специфике деятельности магазина и учитывать требования его покупателей.

Ассортиментная матрица должна представлять собой подробный и структурированный перечень всех товарных позиций, представленных в магазине.

Ассортиментная матрица строится на основе разработанной в магазине ассортиментной политики. В конечном итоге ассортиментная матрица — это основной документ магазина, на котором базируется вся работа с ассортиментом.

В ассортиментной матрице могут присутствовать следующие данные:

- свойства товара (цвет, размер, фактура и т.д.);

- торговая марка;

- расфасовка товара (банка, бутылка, мягкая упаковка, без упаковки, ПЭТ и т.д.);

- упаковка товара;

- поставщики и условия работы с ними;

- ФИО менеджера, ведущего данную товарную категорию;

- входит данный товар в ассортиментный минимум или нет;

- магазину какого формата соответствует;

- таможенные и другие коды;

- какую роль выполняет каждый конкретный товар;

- к какой группе по ABC — и XYZ — анализу относится категория или товар.

При составлении ассортиментной матрицы необходимо ограничить выбор характеристик товара. Матрица в первую очередь представляет собой перечень товаров, входящих в ассортимент магазина, а не описание их свойств и характеристик. При этом существует такая закономерность, что чем крупнее магазин, тем более подробной должна быть ассортиментная матрица. Это впоследствии оказывает помощь категорийным менеджерам при ротации товарных позиций.

В матрице желательно особым образом (фоном или цветом) выделять товары, входящие в ассортиментный минимум. Это для того, чтобы данные товарные позиции всегда (!) присутствовали в ассортименте магазине при любых условиях и независимо от времени суток, сезона или дня недели.

Ассортиментный минимум — основа ассортимента магазина, и если речь идет о сети магазинов, то он обязательно должен присутствовать во всех магазинах данной сети. Наличие дефицита товаров, входящих в ассортиментный минимум, недопустимо, поэтому этот вопрос всегда должен находиться под контролем категорийного менеджера. Приведем пример заполнения ассортиментной матрицы магазина (табл.).

Таблица: Фрагмент ассортиментной матрицы.

|

Товарная группа |

Товарная категория |

Товарная подкате-гория |

Лока-льный код |

Наим-е товарной позиции |

Постав-щик |

Катег-й менедж. |

Входит в ассорт-й минимум |

Роль кате-гории |

Примеч. |

|

Телефоны |

Мобильные телефоны |

Имиджевые |

399445 |

Nokia 7070 Black/Pink |

ООО «ТритЭ» |

Сенин В.В. |

Да |

Базовая |

|

|

Телефоны |

Мобильные телефоны |

Имиджевые |

399446 |

Nokia 2720 Fold Black |

ООО «ТритЭ» |

Сенин В.В. |

Нет Нет |

Периоди-ческая |

|

|

Телефоны |

Мобильные телефоны |

Женские |

399447 |

Alcatel 2122 Red |

ООО «ТритЭ» |

Сенин В.В. |

Нет |

Базовая |

|

|

Телефоны |

Мобильные телефоны |

Женские |

399448 |

Samsung S-300 |

ООО «ТритЭ» |

Сенин В.В. |

Да |

Периоди-ческая |

|

|

Телефоны |

Мобильные телефоны |

Смартфоны |

399449 |

Sony Z3 Red/Black |

ООО «Ланта» |

Сенин В.В. |

Нет |

Базовая |

|

|

Телефоны |

Мобильные телефоны |

Бюджетные |

399449 |

Sony Z-mini Silver |

ООО «Ланта» |

Сенин В.В. |

Нет |

Базовая |

В качестве практической рекомендации можно предложить разрабатывать структуру ассортиментной матрицы исходя из логики принятия решений покупателями. Для этого необходимо выстроить логические цепочки, отражающие процесс принятия решения о покупке:

— «Мне нужны обои — под покраску — белые»;

— «Мне нужна колбаса— сыровяленная — с мелким жиром»;

— «Мне нужен уксус — виноградный — недорогой»;

— «Мне нужен стиральный порошок — отбеливающий — «МИФ»»,

— «Мне нужен принтер — для печати фото — «Canon»»;

— «Мне нужен линолеум — цвет «под дерево» — утепленный».

Анализ данных логических цепочек показывает, что в структуре ассортиментной матрицы могут быть учтены такие характеристики товара, как цена, товарная марка, производитель и т.д.

При разработке ассортиментной матрицы необходимо соблюдать три основных правила:

1) Учет специфики локализации магазина. Данное правило предполагает, что при разработке ассортиментной матрицы необходимо учитывать местоположение торговой точки, при этом важно принимать во внимание как специфику населенного пункта, в котором работает или предполагает работать магазин, так и местоположение конкретной торговой точки. В связи с этим торговые сети, работающие в разных регионах, дорабатывают и видоизменяют свой ассортимент в соответствии со спецификой региона или города.

Однако необходимость приспособления ассортиментной матрицы к нуждам региона противоречит схеме работы торговых сетей, которые стремятся в максимальной степени стандартизировать ассортимент магазинов, входящих в состав сети. В данной ситуации существует два наиболее распространенных подхода во взаимодействии головного офиса и региональных представительств.

Первый подход предполагает полное подчинение регионов центральному офису, но при этом допускаются предложения со стороны региональных представительств по поводу совершенствования ассортиментной матрицы, которые рассматриваются в центральном офисе. Только после этого определенное наименование товара может быть включено в ассортимент магазина или выведено из него. Такой подход позволяет осуществлять достаточно жесткий контроль и сводит до минимума принятие необъективных решений на местах, например, в работе с поставщиками, когда региональные представители готовы идти им на определенные уступки.

Второй подход предполагает более мягкую схему работы, когда центральный офис предоставляет региональным представителям ассортиментную матрицу, расписанную вплоть до наличия товарных подгрупп, однако решения по конкретным наименованиям товаров, которые будут наполнять ассортимент магазина, принимаются непосредственно на местах.

Кроме того, ассортиментная матрица должна быть адаптирована под размер площади конкретного магазина. Зачастую под магазин используются уже имеющиеся площади, которые определяют формат магазина и его ассортиментную матрицу.

2) Ориентация на клиента. Суть правила заключается в том, что магазин разрабатывает свой ассортимент исходя из выбранной политики присутствия на рынке и ориентируясь на требования своего целевого сегмента (сегментов) покупателей. При этом четкое позиционирование предполагает ориентацию не на абстрактную категорию покупателей, например, средний класс или класс с уровнем дохода ниже среднего, а на конкретные группы потребителей с четко обозначенными характеристиками, такими как уровень дохода, семейное положение, район проживания, сумма единовременной покупки, потребительские предпочтения и т.д.

Если на начальном этапе развития сетевой торговли в России достаточно было иметь три уровня покупателей — богатые, средние и с низким уровнем достатка, то с обострением конкуренции эта сегментация стала шире, сети начали более четко позиционировать себя по отношению к покупателю.

Так, например, «Перекресток» ориентируется на обслуживание средней прослойки среднего класса, «Седьмой континент» (если не принимать во внимание формат «5 звезд») предлагает товары представителям высшего сегмента среднего класса. Также на рынке действуют сети для совершения ежедневных покупок потребителями с высоким уровнем достатка, например, «Глобус Гурмэ» или «Азбука вкуса». Вполне понятно, что четкая ориентация определяет ассортиментную и ценовую политику компании.

Вместе с тем необходимо понимать, что столь четкое позиционирование целесообразно применять на развитых высоко конкурентных рынках, характерных для крупных городов с развитой инфраструктурой. Если же ваш магазин функционирует в городе, в котором представлены две-три торговые сети и разрозненные разноформатные магазины, то в этом случае нет необходимости ориентироваться на узкий потребительский сегмент, а целесообразно удовлетворять запросы представителей различных сегментов рынка, что, конечно, приводит к расширению ассортимента магазина, но при этом теряется его глубина.

3) Оптимизация системы поставок. Оптимизация системы поставок определяется тем, насколько владельцы магазина ориентированы на работу с оптовыми поставщиками, с местными производителями, на выведение на рынок новых эксклюзивных товаров. А это, в свою очередь, определяется ассортиментной политикой, а также особенностями конкретного регионального рынка.

Так, ассортиментная стратегия как ориентация на наиболее распространенные марки и товары особо актуальна для районов, для которых характерна высокая миграция между населенными пунктами. Речь идет в первую очередь о Подмосковье, где подавляющая масса населения выезжает на работу в столицу. Человек больше доверяет тем брендам, которые встречает часто, а переезжая из одного города в другой и видя одни и те же продукты, он скорее будет приобретать их, нежели локальные марки. В то же время в регионах России, где нет высокой ежедневной миграции, локальные, местные марки зачастую пользуются большим спросом по сравнению с федеральными.

Продукты, произведенные в своем городе, вызывают больше доверия. У этой продукции меньше шансов быть поддельной по сравнению с именитыми брендами; ее не приходится везти издалека, и, следовательно, она остается свежей. Наконец, приверженность местным торговым маркам не в последнюю очередь определяется и патриотизмом, желанием гордиться собственной продукцией, особенно если она не уступает по качеству известным брендованным товарам. Ориентация на местные бренды может стать конкурентным преимуществом локальной сети, ведь ни один федеральный игрок, имеющий территориально удаленный распределительный центр, не сможет обеспечить конкретному магазину тот же широкий ассортимент продукции, особенно местного производства.

При этом если магазин стремится сформировать конкурентное преимущество в виде эксклюзивного ассортимента, он вводит в ассортиментную матрицу товары, еще не представленные на местном рынке. Если региональные магазины берут пример со столичных ретейлеров, то столичные — с западных магазинов. Это понятно. При этом необходимо понимать, что эксклюзивная продукция требует дополнительных затрат и усилий, но, если она действительно окажется для данного региона новинкой и будет представлена только в вашем магазине, это, несомненно, может привлечь дополнительных посетителей, особенно из категории новаторов.

Процесс составления ассортиментной матрицы.

В рамках категорийного менеджмента необходимо составлять ассортиментную матрицу товарной категории, которая представляет собой документ в табличной форме, отражающий ассортимент магазина, начиная от товарной категории и заканчивая единицей учета товарного запаса. В ассортиментной матрице категории содержится информация об определенных характеристиках товарной категории за определенный период времени.

Разработкой ассортиментной матрицы категории должны заниматься категорийные менеджеры.

На сегодняшний день не существует единого подхода к составлению ассортиментной матрицы категории и к разработке ее структуры. В каждом магазине в зависимости от формата и принятой системы управления торговым ассортиментом может быть разработан свой вариант ассортиментной матрицы.

Каждая ассортиментная матрица товарной категории является индивидуальной и соответствует требованиям и предпочтениям целевых покупателей, уровню конкуренции, условиям работы с поставщиками товаров, жизненному циклу товаров, стратегическим целям и задачам магазина и др.

Можно предложить следующий алгоритм разработки ассортиментной матрицы товарной категории:

ПЕРВОЕ: определение концепции развития и формата магазина. Ассортимент товарной категории должен формироваться в соответствии с концепцией развития магазина и его форматом, поэтому прежде, чем приступить к формированию ассортиментной матрицы, необходимо определиться с форматом и концепцией.

Так, на структуру ассортимента товарной категории будут влиять такие позиции, как:

— площадь магазина,

— его местоположение,

— уровень конкуренции в рассматриваемом районе,

— специализация магазина;

— и др.

Например, формат «гипермаркет» предусматривает одновременно широкий и глубокий ассортимент с разнообразными товарными категориями, а формат «магазина у дома», напротив, предполагает неглубокий и неширокий ассортимент, представленный небольшим количеством товарных категорий.

ВТОРОЕ: сегментирование рынка и выбор целевых сегментов (целевого сегмента). Задачей данного этапа является выбор наиболее привлекательных для магазина сегментов рынка, на которые он собирается ориентировать свою деятельность. Исходя из выбранного целевого сегмента, руководство магазина должно определить, какими товарами будет наполнен ассортимент магазина:

— преимущественно отечественного или зарубежного производства;

— последними моделями товаров или хорошо известными товарами;

— преимущественно товарами эконом-, бизнес- или премиум-класса и т.д.

ТРЕТЬЕ: разработка ценовой политики магазина, определение ценовых диапазонов. Традиционно ассортимент делят на три ценовых сегмента — эконом, бизнес и премиум:

— товары, представленные в эконом сегменте, ориентированы на низкодоходных покупателей,

— в бизнес-сегменте — на средне-доходных,

— в сегменте премиум — для высокодоходных.

При этом разница в цене между данными сегментами должна быть существенной, иначе теряется смысл в разбиении ассортимента на ценовые сегменты. При этом в процессе деления ассортимента необходимо учитывать все затраты, связанные с реализацией и продвижением продукта.

Итогом данного этапа должен явиться документ, в котором будут указаны ценовые диапазоны, т.е. уровень цен на товары в каждом из указанных ценовых сегментов. Кроме того, должно быть определено долевое соотношение ценовых сегментов в ассортименте магазина.

Так, например, для магазина формата «гипермаркет» рекомендуемым соотношением ценовых сегментов является 50% / 40% / 10% (эконом / бизнес / премиум), а для элитных бутиков — 0% / 20% / 80%.

ЧЕТВЕРТОЕ: разработка классификатора ассортимента товарной категории. Классификатор товарной категории предполагает разбиение категории на подкатегории, сегменты, подсегменты и артикулы в соответствии с функционально-потребительским принципом. Чаще всего классификация товарных категорий осуществляется по следующим критериям:

— маршрутизация процесса покупки;

— компоновка товара;

— поставщики;

— условия реализации товаров;

— свойства продукции и др.

ПЯТОЕ: определение оптимальной ширины и глубины ассортимента товарной категории. О ширине и глубине ассортимента достаточно подробно говорилось ранее, поэтому здесь стоит лишь отметить, что ширина и глубина ассортимента товарной категории должны соответствовать общей ассортиментной политике магазина.

ШЕСТОЕ: определение количества брендов (торговых марок), представленных в ассортименте товарной категории. При определении конкретных торговых марок, которыми будет наполняться ассортимент, необходимо придерживаться следующих принципов:

1) торговые марки должны представлять различные ценовые сегменты и в том соотношении, который был ранее определен;

2) количество торговых марок, представляющих товары-аналоги, желательно минимизировать;

3) желательно, чтобы поставщик одной или несколькими торговыми марками закрывал всю ассортиментную линейку в данном ценовом сегменте.

Наиболее подходящий вариант для некоего усредненного магазина — когда в каждом ценовом сегменте представлены товарные позиции от одной до трех торговых марок.

Кроме подбора товаров конкретных марок, необходимо учитывать особенности уже существующих на рынке и новых торговых марок (табл.).

Таблица: Достоинства и недостатки существующих на рынке и новых торговых марок.

|

Торговые марки |

Достоинства |

Недостатки |

|

Существующие на местном рынке |

Известность бренда; высокая информированность покупателей о торговой марке |

Высокий уровень конкуренции |

|

Новые для местного рынка |

Эксклюзивность; отсутствие конкуренции; высокая рентабельность при правильном позиционировании |

Высокие затраты на продвижение |

СЕДЬМОЕ: Наделение товарных категорий (товарных позиций) определенными ролями. Виды ролей, которые могут исполнять товарные категории или отдельные товарные позиции, были рассмотрены ранее, поэтому здесь лишь напомним, что отведенная товарной категории роль определяет особенности ее позиционирования в сознании покупателей, выбор методов продвижения и ценообразования.

ВОСЬМОЕ: Выбор конкретных товарных позиций, из которых будет состоять товарная категория. Данный этап является самым трудоемким, так как предполагает непосредственное формирование ассортимента магазина может состоять из десятков тысяч товарных позиций. Ассортимент каждой товарной категории формирует категорийный менеджер, ответственный за данную категорию и несущий полную ответственность за результаты продаж.

Итогом данного этапа является заполнение ассортиментной матрицы товарной категории (в табличном виде).

Данный вариант ассортиментной матрицы может быть доработан в соответствии с особенностями магазина и с учетом особенностей принятой в магазине внутренней отчетности. Основная цель данной матрицы заключается в наглядном представлении структуры ассортимента товарной категории.

ДЕВЯТОЕ: Присвоение всем товарным позициям определенных значений в соответствии со структурой ассортиментной матрицы. На данном этапе необходимо заполнить все ячейки в ассортиментной матрице, которые до сих пор остались пустыми. Расчет показателей, необходимых для заполнения ассортиментной матрицы, входит в круг ответственности не только категорийного менеджера, но и других отделов магазина — бухгалтерии, финансового отдела, отдела логистики и др.

Задача категорийного менеджера заключается в координации данной работы, а, например, расчет цен может осуществляться отделом маркетинга, расчет прибыльности и оборачиваемости — бухгалтерией, условия поставки — отделом логистики и т.д.

ДЕСЯТОЕ: Оценка разработанного ассортимента с позиции соответствия стратегическим целям и задачам магазина. Проведение данного этапа предполагает наличие заполненной ассортиментной матрицы товарной категории и статистики за определенный период, что позволяет оценить развитие товарной категории во времени. Задача данного этапа заключается в оценке ассортимента товарной категории с позиции:

— согласованности;

— рациональности;

— обновляемости;

— уникальности;

— устойчивости и т.д.

Оценка ассортимента позволяет понять, в каком направлении осуществлять обновление и совершенствование ассортимента. Рекомендуется обновлять ассортимент не реже одного раза в полгода.

Обновление ассортимента предполагает выведение определенных товарных позиций, не отвечающих требованиям (например, требованиям по обороту за период или динамике роста продаж), из ассортимента категории и включение в ассортимент новых перспективных товарных позиций.

Работа с ассортиментной матрицей предполагает анализ большого массива информации, поэтому целесообразно ее осуществлять при наличии соответствующего программного обеспечения. Таким образом, разработка ассортиментной матрицы товарной категории предполагает выполнение последовательных этапов, от правильного и своевременного исполнения которых зависит эффективность реализации товарной категории и магазина в целом.

2.8. Определение стратегии формирования и управления ассортиментом.