Сначала автор разбирает сходства и различия приказа и распоряжения, а потом комментирует весь алгоритм их издания: инициирование, сбор и анализ информации, подготовка и согласование проекта документа, его доработка по замечаниям согласующих, подписание и регистрация, а также доведение до исполнителей. Статья содержит не только исчерпывающие объяснения автора, но и примеры оформления отдельных реквизитов и целых документов.

Процедура издания приказов и распоряжений состоит из отдельных этапов, которые осуществляются в определенной последовательности. Начинать статью с непосредственного рассмотрения данных этапов было бы не правильно. Сначала нужно определить основное назначение приказа и распоряжения, выявить сходства и различия, которые существуют между этими видами документов.

Приказ и распоряжение: в чем сходство и отличия

Сразу стоит отметить, что приказ и распоряжение относятся к распорядительным документам1 , издаваемым в условиях единоличного принятия решения. В таких условиях власть по всем вопросам управления на предприятии в целом принадлежит его руководителю, а по вопросам управления внутри структурного подразделения – руководителю соответствующего уровня.

Поручения и решения, содержащиеся в тексте приказа или распоряжения, могут быть направлены на:

- совершенствование организационной структуры предприятия;

- выбор средств и способов осуществления основной (или производственной) деятельности предприятия;

- обеспечение предприятия финансовыми, трудовыми, материальными, информационными и иными ресурсами;

- утверждение организационных документов и изменений к ним и т.д.

При этом нужно отметить, что поручения и решения, содержащиеся в приказах или распоряжениях, обязательны для исполнения всеми или определенными сотрудниками предприятия.

А теперь постараемся выявить отличия между рассматриваемыми нами видами документов.

Приказ – это правовой акт, издаваемый руководителем предприятия (его структурного подразделения), действующим на основе единоначалия в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед предприятием.

Распоряжение2 – это правовой акт, издаваемый единолично руководителем, главным образом коллегиального органа, в целях разрешения оперативных вопросов; как правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга должностных лиц и граждан.

В настоящее время на практике известно несколько подходов, которые определяют, в каких случаях должны создаваться приказы, а в каких – распоряжения.

1. На небольших предприятиях, где право подписи распорядительных документов имеет только руководитель (или при его отсутствии – исполняющий обязанности руководителя), приказы издаются по основным задачам (например, по задачам основной деятельности предприятия, по задачам совершенствования организационной структуры и т.д.), а распоряжения – по оперативным вопросам и вопросам информационно-методического характера (например, по вопросам привлечения к работе в выходные и праздничные дни в связи с производственной необходимостью, по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и т.д.).

2. Второй подход приемлем для средних и крупных предприятий, где правом подписи распорядительных документов обладает не только руководитель предприятия, но и руководители структурных подразделений. В этом случае руководитель предприятия издает приказы, которые распространяются на все предприятие в целом, а руководители структурных подразделений издают распоряжения, чьи действия обычно распространяется только на подчиненное данному руководителю структурное подразделение.

Приказы и распоряжения делятся на три подвида:

- по основной деятельности;

- по личному составу;

- по административно-хозяйственным вопросам.

Этапы издания приказов и распоряжений

В процедуре издания приказов и распоряжений можно выделить восемь этапов3 :

- Инициирование издания приказа или распоряжения.

- Сбор и анализ информации для подготовки проекта документа.

- Подготовка проекта приказа или распоряжения.

- Согласование проекта документа.

- Доработка проекта приказа или распоряжения по замечаниям согласующих.

- Подписание приказа или распоряжения.

- Регистрация приказа или распоряжения.

-

Доведение приказа или распоряжения до исполнителей.

Вышеприведенные этапы выполняются последовательно, от первого этапа к восьмому, кроме того, пятый этап может вообще отсутствовать, если на этапе согласования не возникнет никаких замечаний к проекту документа.

Рассмотрим каждый этап в отдельности.

Инициирование издания приказа или распоряжения

Проекты приказов и распоряжений могут готовиться в следующих случаях:

- на плановой основе (в соответствии с ранее разработанным планом или программой);

- по поручению руководства предприятия;

- по инициативе руководителей структурных подразделений или подведомственных предприятий, а также отдельных специалистов.

Обоснование необходимости издания приказа или распоряжения может излагаться в докладной записке, справке аналитического или информационного содержания, предложении, заключении, акте, служебном письме. Эти документы выступают в качестве инициирующих решение.

Пример 1

ООО «Новостройрегион-А» получает письмо-сообщение от разработчика программного обеспечения ОАО «Технологии 21 века» о выходе новой версии программного продукта по складскому учету «Склад+», а также CD-диска с модулем обновления и инструкцией по проведению обновления (см. Пример 2).

Получив данное письмо, руководитель ООО «Новостройрегион-А» выносит резолюцию, в которой поручает заведующему складом Степанову А.В. проанализировать новые возможности системы автоматизации складского учета и доложить о необходимости перехода на новую версию программы (см. Пример 2).

Степанов А.В. подготавливает докладную записку, адресованную генеральному директору (см. Пример 3), в которой сообщает, что переход на новую версию системы позволит более эффективно организовать работу по учету товара и повысить оперативность работы персонала.

Изучив данную докладную записку, генеральный директор создает новую резолюцию (см. Пример 3), в которой поручает подготовить проект приказа о вводе в эксплуатацию новой версии системы автоматизации складского учета (см. Пример 5).

То есть в данной ситуации инициирующими документами для издания приказа стали письмо ОАО «Технологии 21 века» и служебная записка заведующего склада Степанова А.В. На основании этих документов руководитель предприятия отдал поручение на подготовку проекта приказа.

Сбор и анализ информации для подготовки проекта приказа или распоряжения

Данный этап предусматривает прежде всего сбор и анализ объективной, достаточной и своевременной информации, необходимой для выработки управленческого решения, которое впоследствии будет отражено в издаваемом приказе или распоряжении.

Источниками информации могут быть:

- законодательные акты и нормативная документация;

- текущая документация организации;

- документы, поступающие из других организаций;

- архивные документы;

- публикации в периодической печати;

- научные материалы и др.

Итогом сбора и анализа информации является выработка управленческого решения. Стоит обратить внимание на то, что в процессе анализа информации обычно прорабатываются различные варианты решений и после их всесторонней оценки выбирается одно, наиболее приемлемое.

Продолжение Примера 1

В рассматриваемом в Примере 1 случае среди источников информации присутствуют как внутренние документы организации, так и документы, поступившие из сторонней организации.

К внутренним документам ООО «Новостройрегион-А», необходимым для изучения, можно отнести: текущее положение о работе в системе автоматизации складского учета «Склад+», приказ, его утвердивший, а также докладную записку (см. Пример 3).

Кроме этого необходимо детально изучить приложения, присланные ОАО «Технологии 21 века» с письмом от 9 января 2007 г. № 2/02-15 (см. Пример 2).

Пример 2

Пример 3

Подготовка проекта приказа или распоряжения

Говоря о подготовке проекта, нужно отметить, что специалист (или разработчик) подготавливает именно проект, а не документ. Проект не имеет юридической силы, и, чтобы проект распорядительного документа стал приказом или распоряжением, он должен пройти процедуру согласования и подписания. Кроме того, после подписания необходима регистрация документа.

Проект приказа или распоряжения готовится специалистом или специалистами структурных подразделений. Если проект документа затрагивает интересы различных подразделений, то по решению руководства предприятия должна создаваться временная комиссия или назначается группа работников для подготовки проекта.

Оформляются проекты приказов и распоряжений4 в соответствии с требованиями ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»5 (далее – ГОСТ Р 6.30-2003).

Итак, проекты приказов и распоряжений печатаются на бланках формата А4, т.е. 210 × 297 мм. Обычно для приказа и распоряжения разрабатываются специальные бланки. Согласно ГОСТу Р 6.30-2003 они носят название «бланков конкретных видов документов». Такие бланки (кроме письма), в зависимости от учредительных документов организации, включают в себя следующие реквизиты:

- Государственный герб Российской Федерации (или герб субъекта Российской Федерации, или эмблема организации, или товарный знак (знак обслуживания);

- наименование организации;

- наименование вида документа;

- место составления или издания документа;

-

а также ограничительные отметки для реквизитов:

- дата документа;

- регистрационный номер документа.

Особого внимания заслуживают размеры полей бланков. Так, в соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003 бланк должен иметь поля не менее:

- 20 мм – левое;

- 10 мм – правое;

- 20 мм – верхнее;

- 20 мм – нижнее.

Левое поле используется для подшивки документа в дело. Из этого можно сделать вывод, что при разработке бланков документов длительного (свыше 10 лет) и постоянного сроков хранения (к которым и относятся приказы и распоряжения) лучше установить левое поле в диапазоне 30–35 мм, а не 20 мм.

Таблица

Обязательные реквизиты приказа и распоряжения

|

№ п/п |

Наименование реквизита |

Момент оформления реквизита |

|

Издание документа |

||

| 1.1 | наименование организации | оформлять не надо, присутствует на бланке |

| 1.2 | наименование вида документа | оформлять не надо, присутствует на бланке |

| 1.3 | место составления или издания документа | оформлять не надо, присутствует на бланке |

| 1.4 | дата документа | оформляется после подписания в момент регистрации документа |

| 1.5 | регистрационный номер документа | оформляется после подписания в момент регистрации документа |

| 1.6 | заголовок к тексту | оформляется при подготовке проекта документа |

| 1.7 | текст документа | оформляется при подготовке проекта документа |

| 1.8 | визы согласования документа (также может быть при необходимости гриф согласования документа) | полностью оформляются во время согласования проекта документа |

| 1.9 | подпись полностью | оформляется во время подписания документа |

| 1.10 | в зависимости от учредительных документов может присутствовать Государственный герб Российской Федерации (или герб субъекта Российской Федерации, или эмблема организации, или товарный знак)6 | оформлять не надо, присутствует на бланке |

|

Постановка на контроль и исполнение |

||

| 2.1 | отметка о контроле | оформляется при постановке документа на контроль |

|

Снятие с контроля и направление документа в дело |

||

| 3.1 | отметка об исполнении документа и направлении его в дело | оформляется при снятии с контроля и направлении документа в дело |

Теперь перейдем к рассмотрению особенностей оформления проектов приказа и распоряжения. Начнем с правил составления текста. Он всегда излагается от первого лица единственного числа и состоит из двух частей:

- констатирующей (или преамбулы) и

- распорядительной.

В констатирующей части дается обоснование предписываемых действий. Если основанием для издания приказа или распоряжения послужил законодательный или нормативный правовой акт вышестоящей организации или документ, ранее изданный данной организацией, в констатирующей части указываются его наименование, дата и номер. При этом могут быть использованы формулировки типа «На основании», «Во исполнение», «В соответствии с». Если приказ или распоряжение издается в инициативном порядке, в констатирующей части формулируются цели и задачи предписываемых действий, излагаются факты или события, послужившие причиной издания приказа или распоряжения.

Констатирующая часть обычно начинается словами «В целях», «В связи» и т.д.

Бывают случаи, когда констатирующая часть может отсутствовать в связи с тем, что предписываемые действия не нуждаются в разъяснении или обосновании7 .

Констатирующая часть в приказах отделяется от распорядительной словом «ПРИКАЗЫВАЮ:», а в распоряжениях – словом «ПРЕДЛАГАЮ:» или «ОБЯЗЫВАЮ:». Данные слова печатаются с новой строки от поля прописными буквами.

Распорядительная часть должна содержать перечисление предписываемых действий с указанием исполнителя каждого действия и сроков исполнения.

Часто происходит деление распорядительной части на пункты в связи с тем, что предполагается наличие нескольких исполнителей для различных поручений со своими сроками готовности.

Фрагмент документа

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов: Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003

В том случае, если действие предполагает конкретного исполнителя, соответствующий пункт документа должен начинаться с указания должности и фамилии исполнителя (инициалы в тексте ставятся после фамилии) в дательном падеже. В качестве исполнителей могут быть указаны организации или структурные подразделения.

Сведения об управленческом действии передают глаголом в неопределенной форме и дополнением с обозначением объекта действия. Например:

1. Начальнику Управления международных операций Котову А.Д. подготовить проект «Инструкции об организации работы по …».

2. Начальнику Юридического отдела Мельникову С.Г. предоставить Управлению международных операций необходимые нормативные правовые акты и методические документы.

Указание срока исполнения дается отдельной строкой и оформляется как дата завершения исполнения. Например:

Срок представления 15.07.2003.

В последнем пункте распорядительной части указывают конкретных лиц, на которых возлагается контроль за исполнением распорядительного документа. Например:

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Правления банка Сидорова К.М.

Фрагмент документа

Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденная приказом Минкультуры России от 8 ноября 2005 г. № 536

Если приказ изменяет или отменяет какие-то его положения, то один из пунктов распорядительной части текста должен содержать ссылку на отменяемый документ (пункт документа) с указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта должен начинаться словами «Признать утратившим силу…».

В приказ не следует включать пункт «Приказ довести до сведения…». Подразделения (должностные лица), до сведения которых доводится приказ, перечисляются в указателе рассылки, который исполнитель готовит вместе с проектом приказа.

Текст любого организационно-распорядительного документа, оформляемого на бумаге формата А4, должен печататься через полуторный межстрочный интервал.

У приказа или распоряжения могут быть разные приложения8 : положения, регламенты, перечни, списки, графики, таблицы, образцы документов и др. Однако реквизит «Отметка о наличии приложения» никогда не оформляется на приказах и распоряжениях в связи с тем, что ссылка на приложение дается непосредственно в тексте распорядительного документа.

Если приложение носит справочный или аналитический характер (схема, таблица, список и т.д.), то в тексте приказа или распоряжения дается ссылка «согласно приложению 2» или «(приложение 2)» (см. Примеры 5 и 6). При этом на первой странице приложения в правом верхнем углу пишется слово «Приложение», ниже дается ссылка на приказ или распоряжение. При наличии нескольких приложений они нумеруются.

Пример 4

Приложение № 2

к приказу ЗАО «Альтернатива-М»

от 11.01.2007 № 1

Приложение № 2

к приказу ЗАО «Альтернатива-М»

от 11.01.2007 № 1

Если приложением к распорядительному документу является утверждаемый документ (положение, правила, инструкция и т.п.), в соответствующем пункте распорядительной части делается отметка: «(прилагается)» (см. п. 1 распорядительной части приказа в Примере 5). А на самом утверждаемом документе в правом верхнем углу первой страницы оформляется реквизит «Гриф утверждения документа».

Пример 5

Частично согласованный (3-мя должностными лицами из 7-ми предусмотренных)

и неподписанный проект приказа

Нижняя оборотная сторона последнего листа проекта приказа,

на которой проставили свои визы исполнители (разработчики) проекта

Заголовок должен в обязательном порядке оформляться на всех проектах приказов и распоряжений и включать в себя краткое содержание документа.

Он должен отвечать на вопрос «о чем (о ком)?», например, «Об утверждении инструкции по делопроизводству», «О проведении аттестации сотрудников ЗАО «Связьинвестком»», «О реализации концепции совершенствования документационного обеспечения управления».

При этом заголовок должен занимать не более пяти строк общей длиною до 150 знаков, печататься от поля (т.е. без абзацного отступа) через одинарный межстрочный интервал без кавычек и не подчеркиваться, начинаться с прописной буквы и заканчиваться без использования точки (см. Примеры 5 и 6).

На вопросах оформления обязательных реквизитов бланка приказа или распоряжения останавливаться не будем, так как об этом подробно рассказывается в статье Е.М. Каменевой «Разработка бланков организационно-распорядительных документов», опубликованной в журналах № 8` и № 9` 2005 г.

Когда проект приказа или распоряжения подготовлен, начинается следующий этап – согласование проекта распорядительного документа. Он неразрывно связан с другим этапом – доработкой проекта по замечаниям согласующих должностных лиц. Поэтому оба этих этапа мы рассмотрим одновременно.

Согласование проекта приказа или распоряжения и доработка проекта по замечаниям согласующих должностных лиц

Согласование проекта документа подразумевает:

- внутреннее согласование или визирование (если для издания документа достаточно внутреннего согласования), которое оформляется реквизитом «визы согласования документа»;

- внешнее согласование (если необходимо провести экспертизу решения в других организациях). К внешнему согласованию проектов приказов и распоряжений прибегают редко, поэтому мы не будем останавливаться на нем в данной статье9 .

Обеспечение качественной подготовки проектов документов и их согласование с заинтересованными сторонами возлагается на руководителей подразделений, которые выносят проект.

Фрагмент документа

П. 2.7.1.2. Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной приказом Минкультуры России от 8 ноября 2005 г. № 536

Проекты приказов (распоряжений) и приложения к ним визируются исполнителем10 и руководителем подразделения, внесшим проект, руководителями подразделений, которым в проекте предусматриваются задания и поручения, а также руководителем службы ДОУ и юридической службы (визирует проекты нормативных правовых актов). Возражения по проекту приказа (распоряжения), возникающие при согласовании, излагаются в справке, которая прилагается к проекту.

Если в процессе согласования в проект приказа вносятся изменения принципиального характера, то он подлежит перепечатке и повторному согласованию.

Проекты приказов (распоряжений), представляемые руководителю на подпись, визируются заместителями руководителя в соответствии с распределением обязанностей.

На предприятии должен быть разработан перечень видов и подвидов11 документов с указанием лиц, визы которых необходимы при согласовании, т.е. с указанием основных согласующих, или табель форм документов12 .

Этапы подготовки проекта документа, его согласования и доработки по замечаниям согласующих могут осуществляться так называемым «традиционным» способом или с помощью системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.

При «традиционном» способе проект распорядительного документа готовится на бланке и передается на согласование в бумажном виде.

В этом случае визы должностных лиц проставляются в нижней части оборотной стороны последнего листа проекта документа. Специалист, подготавливающий проект приказа или распоряжения, может сделать основу для дальнейшего проставления виз, указав на оборотной стороне последнего листа проекта документа должности и фамилии согласующих (см. Пример 5). Реквизит «визы согласования документа» должен оформляться в соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003.

Фрагмент документа

П. 3.24. ГОСТа Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

Согласование документа оформляют визой согласования документа (далее – виза), включающей в себя подпись и должность визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату подписания. Например:

Руководитель юридического отдела

Личная подпись А.С. Орлов

Дата

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом:

Замечания прилагаются

Руководитель юридического отдела

Личная подпись А.С. Орлов

Дата

Замечания излагают на отдельном листе, подписывают и прилагают к документу.

По усмотрению организации допускается полистное визирование проекта документа или возможность оформления виз документа на отдельном листе согласования. При этом форма листа согласования не регламентируется ни ГОСТами, ни правовыми актами, и в соответствии с этим в разных организациях лист согласования может иметь различную форму (см. Пример 6).

При передаче на согласование проекта распорядительного документа на бумажном носителе возможен только один вид маршрута движения проекта: последовательный. Это означает, что в одно и то же время проект документа может находиться только у одного из согласующих должностных лиц. На практике часто бывают такие случаи, когда проект документа должны согласовывать руководители одного уровня, и очередность их согласования не имеет никакого значения. Соответственно, последовательный маршрут согласования документа не всегда является оптимальным решением.

Кроме этого «традиционный» способ согласования «съедает» достаточно много рабочего времени у сотрудников предприятия. Ведь проект документа на бумажной основе необходимо самостоятельно относить согласующим должностным лицам или передавать через службу документационного обеспечения управления (далее – служба ДОУ). В последнем случае согласование документа растягивается на продолжительное время, так как сначала надо отнести проект в службу ДОУ, потом необходимо, чтобы из службы ДОУ секретарь или ответственный за делопроизводство нужного подразделения забрал и передал проект на согласование своему руководителю, а после согласования вернул проект в службу ДОУ… Такая процедура должна продолжаться до тех пор, пока проект не будет согласован всеми необходимыми должностными лицами. В итоге на средних и крупных предприятиях согласование одного проекта документа может длиться несколько дней.

Согласование проектов документов с помощью систем автоматизации делопроизводства и электронного документооборота имеет множество преимуществ по сравнению с «традиционным» способом. При таком подходе разработчик проекта документа создает проект в системе, указывает вид маршрута движения проекта документа во время согласования и активизирует процедуру согласования.

Возможны следующие маршруты согласования:

- последовательный: когда проект сначала поступает первому согласующему; после того, как он осуществит согласование, проект автоматически поступает второму согласующему и т.д.;

- параллельный: когда проект поступает одновременно сразу всем согласующим и они проводят согласование проекта документа в любой последовательности;

- параллельно-последовательный (или смешанный): когда проект документа поступает сначала одной группе должностных лиц, которые могут осуществлять согласование в любой последовательности; и только после того, когда все должностные лица из первой группы осуществят согласование, проект пересылается следующей группе должностных лиц.

Если рассматривать согласование проектов приказов и распоряжений, то можно отметить, что наиболее оптимальным будет являться параллельно-последовательный маршрут. В этом случае можно организовать согласование по следующей цепочке:

- 1 группа согласующих – исполнитель (или разработчик) проекта документа;

- 2 группа согласующих – руководитель исполнителя;

- 3 группа согласующих – руководитель (или сотрудник службы ДОУ), который проверяет проект распорядительного документа на правильность оформления;

- 4 группа согласующих – руководители подразделений, которым в проекте предусматриваются задания и поручения, а также руководитель юридической службы;

- 5 группа согласующих – заместитель (или заместители) руководителя предприятия.

Согласование с использованием автоматизированных систем имеет еще целый ряд преимуществ по сравнению с «традиционным» согласованием. Назовем основные из них:

- Разработчику не нужно тратить время на доставку проекта согласующим должностным лицам, так как это делает система в соответствии с заданным маршрутом.

- Разработчик может указать время, в течение которого должностное лицо обязано согласовать проект документа.

- Разработчик проекта документа может в любой момент посмотреть, как осуществляется согласование документа, кто из должностных лиц произвел согласование и какую визу поставил.

- Согласующие должностные лица оперативно узнают о поступлении им на согласование проекта документа благодаря специальной системе оповещения.

- Проект документа согласуется в максимально короткие сроки.

- Проект документа не может потеряться в процессе согласования.

- Система может хранить все версии проекта, визы и замечания согласующих.

Несмотря на вышеуказанные, достаточно весомые преимущества «электронного» согласования, в настоящее время оно применяется на небольшом количестве предприятий. И причина этому следующая: автоматизировать работу с проектами документов, в том числе и этап согласования, можно только в том случае, если активными пользователями систем автоматизации делопроизводства и электронного документооборота станут все руководители, ведь именно они являются основными согласующими должностными лицами. К сожалению, сегодня практика показывает, что в большинстве организаций и предприятий основными пользователями систем автоматизации являются секретари и ответственные за делопроизводство, в чью компетенцию не входит согласование проектов документов.

Теперь рассмотрим, что происходит, если кто-то из согласующих не согласен с содержанием проекта документа.

В случае вынесения одним или несколькими согласующими замечаний принципиального характера, меняющих суть документа, проект должен быть перепечатан (т.е. должна быть создана новая версия проекта документа) и повторно согласован.

Если во время согласования были вынесены замечания редакционного характера, не меняющие содержания проекта, то проект также подлежит перепечатке, но повторного согласования в этом случае не требуется.

Подписание приказа или распоряжения

Согласованный проект документа передается на подпись руководителю.

Если визы согласования оформлялись не на оборотной стороне последнего листа проекта, а на отдельном листе согласования, то в этом случае также необходимо передать руководителю лист согласования проекта документа.

Подпись руководителя превращает проект документа в полноценный документ, после чего он должен быть зарегистрирован.

Регистрация приказа или распоряжения

Регистрация документа – это запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующей факт его создания, отправления или получения.

В нашем случае регистрация будет фиксировать факт создания документа. Стоит отметить, что регистрация также нужна для дальнейшего учета документов и организации справочной работы.

Регистрация может осуществляться одним из трех способов:

- записью о документе в бумажном журнале (журнальная форма регистрации);

- записью в бумажной регистрационно-контрольной карточке (карточная форма регистрации);

- внесением информации о документе в систему автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (автоматизированная форма регистрации).

Стоит отметить, что в настоящее время целесообразна именно автоматизированная регистрация документов, так как она имеет множество преимуществ по сравнению с журнальной и карточной формами регистрации. Назовем небольшую часть из этих преимуществ:

- быстрый поиск документов по любому реквизиту или реквизитам;

- автоматическое формирование отчетов, сводок, ведение справочно-аналитической работы по документам;

- автоматический контроль за исполнением поручений (документов);

- возможность одновременной регистрации документов на нескольких рабочих местах и другие.

Причем автоматизированная регистрация документов возможна и без внедрения на предприятии специализированного программного обеспечения.

В большинстве небольших компаний она осуществляется при помощи программы MS Excel путем заполнения обыкновенной таблицы.

Во время регистрации документу присваиваются регистрационный номер и дата документа. Датой приказа и распоряжения должна являться дата подписания, отсюда можно сделать вывод, что приказы и распоряжения должны регистрироваться именно в день их подписания.

Регистрация документов производится в пределах групп, в зависимости от названия вида документа. Кроме этого отдельно регистрируются приказы (а также распоряжения) по основной деятельности, по личному составу и по административно-хозяйственным вопросам. Это означает, что вышеперечисленные подвиды приказов и распоряжений будут иметь не общую, а раздельную нумерацию.

Теперь приведем требования к оформлению регистрационного номера и даты документа, закрепленные в ГОСТе Р 6.30-2003.

Фрагмент документа

П. 3.12. ГОСТа Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

Регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера13 , который можно дополнять по усмотрению организации индексом дела по номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, исполнителях и др.

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в документе.

Фрагмент документа

П. 3.11. ГОСТа Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами.

Например, дату 5 июня 2003 г. следует оформлять 05.06.2003.

Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например 05 июня 2003 г., а также оформление даты в последовательности: год, месяц, день месяца, например: 2003.06.05.

Обычно для оформления даты приказа и распоряжения используют именно цифровой способ, например, 05.02.2007 (см. Пример 6).

Пример 6

Подписанное руководителем и прошедшее регистрацию распоряжение с листом согласования

Доведение приказа или распоряжения до исполнителей

Доведение распорядительного документа до исполнителей – это тиражирование документа, его рассылка (в возможно сжатые сроки) или передача исполнителям.

При «традиционной» организации делопроизводства чаще всего с приказов и распоряжений снимают копии, реже делают выписки, которые затем направляют исполнителям или сотрудникам организации в соответствии с указателем рассылки (он также составляется и подписывается исполнителем).

Если при работе с документами используется система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота, то в большинстве случаев (когда сотрудника не надо знакомить с документом под роспись, что бывает актуально, например, при оформлении некоторых распорядительных документов по личному составу) зарегистрированный документ отсылается сотрудникам с помощью используемой системы. Такой подход позволяет получить адресатам документ в максимально короткие сроки, а также экономить материальные и временные ресурсы, которые затрачиваются при «традиционном» подходе на копирование документов и передачу копий.

Стоит отметить, что большинство распорядительных документов перед доведением их до исполнителей ставятся на контроль в службе ДОУ. Однако контроль за исполнением – это уже отдельная большая тема, которой мы уделили достаточно внимания в прошлом году14,15 .

Продолжение темы – в статье В.П. Козыревой «Разработка проектов распорядительных документов: взаимодействие ответственного исполнителя и специалиста по делопроизводству».

Когда опытный специалист делится своими наработками, это всегда интересно. А особенно, если речь идет о налаживании конструктивного взаимодействия с коллегами из других подразделений. Вы узнаете, как подготовить проект распорядительного документа с соблюдением правил делопроизводства и всех тонкостей русского языка. ГОСТ Р 6.30-2003 закрепляет только самые основные требования к оформлению распорядительных документов. Автор рассказывает, как они были доработаны (расширены) и реализованы в межрегиональной телекоммуникационной компании. Конкретные примеры формулировок для различных ситуаций и наличие образцов оформления делают статью очень удобной для ее практического применения в вашей работе. Статья опубликована в июльском номере журнала «Делопроизводство и документооборот на предприятии» за 2007 год.

Здравствуйте.

В должностную инструкцию работника его руководителем включен следующий пункт: «Выполняет разовые поручения руководителя» без конкретизации характера разовых поручений и их привязки к обязанностям, предусмотренным должностной инструкцией и трудовым договором работника.

После чего руководитель, ссылаясь на указанный пункт должностной инструкции, поручает работнику выполнение работы, не предусмотренной ни должностной инструкцией работника, ни его трудовым договором.

Какие-либо документы на совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, на работника не оформлялись.

Своего письменного согласия на совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работник не давал и руководитель не предлагал ему оформить такое согласие.

Прошу Вас разъяснить следующее:

1. Должен ли характер разовых поручений (работы), поручаемых руководителем работнику, быть связан с должностными обязанностями работника и обязанностями, определенными трудовым договором работника?

2. Имеет ли право руководитель включить в должностную инструкцию работника пункт о выполнении разовых поручений руководителя (работы) без конкретизации характера разовых поручений (работы) и их привязки к обязанностям, предусмотренным должностной инструкцией и трудовым договором работника и требовать исполнение от работника любых разовых поручений (работы), в том числе не обусловленных трудовым договором работника и его должностной инструкцией?

3. Имеет ли право работник в указанной ситуации отказаться от выполнения разовых поручений (порученной работы), письменно уведомив об этом руководителя, на основании того, что разовые поручения (их характер) (порученная работа) не входят в должностные обязанности работника и не обусловлены его трудовым договором, и поручены работнику с нарушением требований статей 60, 60.2, 151 Трудового Кодекса Российской Федерации?

4. Имеет ли право руководитель (работодатель или его представитель) применить к работнику дисциплинарное взыскание либо применить иные меры воздействия за отказ работника от выполнения разовых поручений руководителя (порученной работы), не обусловленных трудовым договором работника и его должностной инструкцией и порученных работнику в нарушение статей 60, 60.2, 151 Трудового Кодекса Российской Федерации?

5. Куда в данном случае работник может обратиться за защитой своих прав?

СПАСИБО!

Ответ:

1, 2. Если в трудовом договоре и/или должностной инструкции работодатель устанавливает обязанность работника выполнять «любые иные поручения непосредственного руководителя и/или работодателя», заставляя тем самым выполнять работника любую порученную ему дополнительную работу, такие действия работодателя неправомерны. Любые поручения непосредственного руководителя и/или работодателя могут иметь место исключительно в рамках трудовой функции работника.

3, 4 Если работник не согласен на дополнительную работу, то работодатель не вправе требовать от работника ее выполнения и налагать на работника взыскания за невыполнение.

5. Если порядок поручения дополнительной работы Вашим работодателем не соблюдается, и Вы считаете, что Ваши права нарушены, Вы можете обратиться за защитой своих прав в территориальный орган Роструда – государственную инспекцию труда (в том числе через данный ресурс), а также в суд.

Правовое обоснование:

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 60 ТК РФ).

Согласно статье 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

В соответствии со ст. 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Эффективная система контроля исполнений поручений (СКИП) – это неотъемлемая часть организации. Независимо от того, внедрено ли в компании проектное управление, контроль поручений в том или ином виде есть абсолютно везде. Даже Agile команды в условиях самой бирюзовой холократии бессильны перед срочными требованиями пожарной инспекции, которые должны быть выполнены к 7 ноября. Команде поручается выполнить требования, отчет о выполнении приложить. Компании крайне важно контролировать, что требования выполнены или она получит штраф.

Операционные поручения – это незначительные действия, которые должны быть сделаны подразделениями.

Стратегические поручения – наоборот, распоряжения с самого верха, например, распоряжения генерального директора. Стратегические поручения могут быть крайне важны, потому что это задачи, которые ставит рынок, и ответ на которые должен быть получен быстро. То есть нет времени стартовать целый проект: если на рынок внезапно вышел западный конкурент, нужно срочно подготовить ответ – понизить цену, зайти с новым маркетинговой кампанией и т.п. Ответить конкуренту нужно сегодня, завтра будет уже поздно.

Важной частью системы исполнения поручений является контур поручений для проектов. У проектов есть план-график или же спринты, содержащие задачи. Тем не менее, по проекту постоянно проходят совещания и формируются какие-то задачи за пределами основных работ. Сложные работы вносятся в план-график. Но для простых действий, вносить которые в план сложнее, чем их сделать, реализуется контур управления поручениями. На поручения выделяется небольшой резерв трудового ресурса.

Из практики, 90% поручений возникают не спонтанно: они рождаются в рамках совещаний, где та или иная сторона берет на себя обязательство что-то сделать. Хорошо отлаженный процесс постановки поручений должен внедряться в цикл проведения совещаний, давая им автоматизированную поддержку и упрощая работу секретаря.

Контроль исполнения поручений для подразделений

В рамках подразделений в непроектной организации все задачи сотрудникам ставятся в форме поручений. Сотрудник выполняет работу, цель которой поставлена руководителем. Срок и содержание этой работы и составляют суть поручения.

Механизмы постановки задач подчиненным, между тем, бывают очень разные, зачастую причудливые: помню госструктуру, в которой руководитель спускался со своего этажа, подходил к каждому сотруднику и говорил, что ему сегодня делать. Ему не лень было беседовать, тратить на это до двух часов. Или бывает наоборот – все идут «на ковер», где получают свои задачи. Вопрос в том, как и где эти задачи учитывать, чтобы ничего не упустить.

В современных реалиях уже установлено, что лучшим средством контроля поручений внутри подразделения являются разные варианты Kanban. Для случаев, когда задачи подразделений не требуют доски, есть удобные инструменты, позволяющие закрыть контур постановки поручений: например, в системе ADVANTA инструменты простые и надежные – поставил задачу, принял результат.

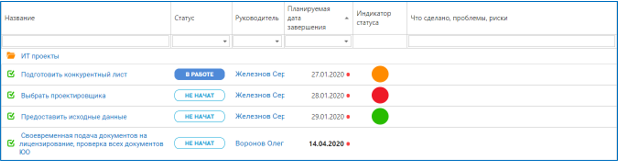

Рис.1. Панель поручений в системе ADVANTA

В ADVANTA есть возможность выстраивания системы контроля поручений: не обязательно спускаться и спрашивать исполнителя: «А как у тебя с выполнением того или иного распоряжения?» Система вышлет форму ввода, где исполнитель расскажет о текущем статусе задачи. Руководитель прочитает отчет, примет решение.

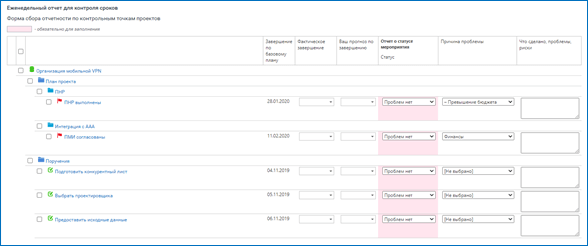

Рис.2. Форма сбора факта по поручениям из системы

Контроль исполнения поручений генерального директора

Поручения генерального директора – это, в сущности, самые обычные поручения, только для их исполнения требуется существенно более ответственное отношение на всех уровнях управления. В примере, приведенном выше, если не выполнить поручение генерального директора и не дать ответ конкуренту, или не подготовиться к налоговой проверке, на зарплату денег может уже не хватить.

Сам по себе механизм постановки и контроля поручений в ADVANTA такой же, как у поручений для подразделений: есть ряд действий, как поставить поручение, выставить приоритет, и есть определенная последовательность, как его контролировать.

Чтобы повысить дисциплину исполнения поручений, конечные результаты могут быть завязаны на KPI подразделений и/или должностных лиц. Тот, кто не обосновано просрочил поручение генерального директора, попадает «на карандаш» в рамках принятой системы мотивации.

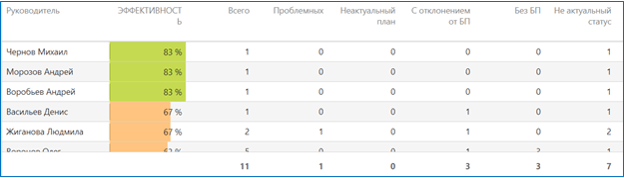

В ADVANTA можно формировать рейтинг исполнителей поручений и выводить тех, кто хуже всех справляется с поручениями, на специальную «доску»:

Рис.3. Рейтинг исполнителей поручений в ADVANTA

Контроль исполнения поручений проектов

В рамках проекта формируется что-то новое, иначе это не проект, а процесс. Для создания «новизны» задействуются различные заинтересованные стороны, между ними возникает множество договоренностей. Чем новизна конечного продукта проекта выше, тем, как показывает практика, больше договоренностей возникает. Ведь в этом случае возникает больше неопределенности в подходах к созданию результата. Все, что не удалось внести в задачи при планировании, всплывает как поручение.

В итоге контроль поручений становится не менее важной задачей управления проектом, чем контроль плана-графика проекта: если договоренности участников проектной команды не будут выполнены в срок, гарантированно сорвется какая-то задача проекта. Поэтому поручения контролируются в проектах рядом с основным планом-графиком. В ADVANTA возможно даже указывать влияние поручения на выполнение задачи.

Рис.4. Пример поручений по проектам в системе

Контроль исполнения поручений протоколов

Почти любое совещание генерирует поручения. Участники совещания собираются, чтобы о чём-то договориться. Договоренности бывают дух основных типов:

- выработанные правила (не требуют действий);

- задачи для участников совещания.

Если в компании установлена ADVANTA, она может сделать весь цикл постановки поручений по итогам совещания эффективнее: система может автоматически формировать протокол на основе введенной повестки и выставленных поручений. Поручения по протоколу автоматически войдут в контур контроля поручений и будут отслеживаться в рамках всех возможностей системы – их не нужно заводить отдельно в системе и для протокола.

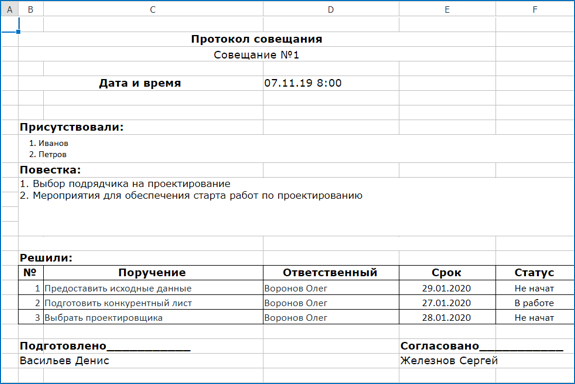

Рис. 5. Печатная форма протокола совещаний в системе ADVANTA

Создание эффективной цифровой СКИП

В статье рассмотрены подходы ADVANTA к контролю поручений. Для повышения эффективности работы все эти подходы могут быть представлены в единой системе, дающей все преимущества цифровых процессов управления:

- Поручения ставятся в ADVANTA как едином источнике правды о существующих поручениях.

- Контроль исполнения поручений ведется в рамках цикла контроля исполнения, когда сотрудники регулярно отчитываются о результатах в электронной форме.

- Отчет о выполнении поручения может содержать множество деталей, включая фото/видео информацию, которые можно вводить в дороге с мобильных устройств.

- Протоколы и другие документы формируются автоматически: секретарь совещания и/или администратор проекта не тратит время на их подготовку.

- Результативность и дисциплина исполнения поручений сотрудниками выводится на Дашборд (панель управления для руководителя).

Как любая цифровая система, электронная online система контроля исполнения поручений (СКИП) позволит экономить много времени, сил и нервов участникам процесса.

Если Вам необходима система, которая обеспечит 100%-ный контроль исполнения Ваших бизнес-процессов, задач, поручений, и позволит привести компанию к запланированным результатам в проектах, ознакомьтесь с обновленной демоверсией нашего решения.

Получить демоверсию

Многие считают, что эффективные менеджеры только и делают, что отдают распоряжения своим подчиненным. Однако не это показатель эффективности. Приказы — метод управления для чрезвычайных ситуаций, а настоящие менеджеры не приказывают, а направляют и мотивируют сотрудников, помогая им определить лучший путь решения задач. В этом им помогают открытые вопросы.

Приказы предполагают, что вы говорите конкретному человеку что он должен сделать: «Отправьте мне этот файл», «Распланируйте бюджет» т.д. Поступая так, вы не позволяете человеку даже подумать, как лучше подойти к выполнению задачи. Все, что он может сделать, — это четко следовать вашим инструкциям. Таким образом, вы подавляете творческое и критическое мышление подчиненного.

Вместо того, чтобы давать распоряжения, эффективные менеджеры указывают направление и делятся инструкциями. Они говорят сотрудникам, какой результат хотят видеть, и дают им возможность проявить себя.

Лучше обсуждать проблему, а не приказывать

Отдавать сотрудникам приказы — не самый эффективный подход. Гораздо продуктивнее использовать другую методику — описать объем работы или задачу, которая должна быть решена, выслушать идеи и обсудить результат. Большинство людей нужно в определенной степени контролировать, чтобы они не отклонялись от намеченной цели. Соответственно, задача руководителя состоит в том, чтобы правильно описать эту конечную цель. При этом на вопрос «Как именно осуществлять задуманное», сотрудник отвечает сам — это стимулирует интерес к задаче и подпитывает творческое мышление.

Когда вы рассказываете сотруднику о том, что вы ожидаете от него получить, вы предоставляете ему свободу действий — он волен сам решать, как лучше выполнить задачу. И хотя его идеи не всегда могут соответствовать вашему представлению о лучшем методе решения задачи, важно признавать тот факт, что это нормально. Любая работа может иметь несколько эффективных методов реализации. Возможно, именно ваш сотрудник предложит лучший метод.

Задачи нужно подавать в формате проблем. То есть важно описать основную проблему, которая будет решена благодаря выполнению той или иной работы. Если это возможно, опишите цели работы. И только затем задайте вопрос: «Как вы планируете решать эту задачу?».

Дополнительно не лишним будет задать следующие открытые вопросы:

- Какие подходы можно, на ваш взгляд, применить для выполнения этой задачи?

- Какой из подходов вам ближе?

- Каковы преимущества этого подхода?

- Какие потенциальные риски могут возникнуть?

- Какая помощь вам понадобится от меня или других коллег?

Подобные вопросы расширяют возможности сотрудников. Вместо того, чтобы требовать от них соответствия вашим представлениям, вы подталкиваете их шире мыслить, анализировать задачу и оценивать риски. Кроме того, ваша готовность позволить им выбрать один подход из предложенных показывает, что вы доверяете им в принятии решений.

Важно фиксировать конкретные результаты

Все приказы, как правило, становятся понятны при описании задачи, а вот желаемые результаты, если они не проговариваются, создают почву для различных интерпретаций. Поэтому, когда вы ставите задачи, вам нужно четко определять результаты, которые вы ожидаете увидеть.

Например, вы можете обратиться к работнику с такой просьбой: «Мне бы хотелось, чтобы вы просмотрели данные за прошлый месяц». А можете сформулировать ее точнее: «Пожалуйста, посмотрите данные за прошлый месяц. В идеале я хочу услышать от вас рекомендации относительно того, какие действия мы должны предпринимать дальше. Команде менеджеров нужны идеи по инвестициям в новые проекты, и ваше участие в этом вопросе очень важно. Встреча состоится в четверг, поэтому, если вы сможете проанализировать данные до вторника, у нас будет время на то, чтобы обсудить с вами выводы и рекомендации во время нашей еженедельной встречи в среду утром. Спасибо!».

Определяя задачу, всегда делайте акцент на следующих деталях:

- Что вы просите.

- Контекст задачи.

- Предполагаемые результаты.

- Сроки или при необходимости конкретная дата выполнения.

- Ваша оценка усилий человека.

7 коммуникационных правил при постановке задач

- Не забывайте о контексте, когда ставите задачу. Люди делают все возможное, когда понимают важность задачи в контексте бизнес-цели.

- Будьте конкретными. Обозначьте, в какой момент задача может считаться выполненной, используйте любые стандарты качества.

- Обращайтесь к сотруднику уважительно. Важен и тон, и слова, которые вы скажете — они должны восприниматься позитивно. От этого будет зависеть отношение сотрудника к делу.

- Дайте сотруднику возможность задавать вопросы. Этот подход способствует укреплению связи между сотрудником и руководителем и повышает вероятность успешного результата.

- Доверяйте своему сотруднику. Боритесь с микроменеджментом и постоянным стремлением контролировать все процессы. Тот, кто правильно ставит задачи, доверяет людям.

- Укрепляйте доверие. Благодарите или давайте позитивную обратную связь, когда работа выполняется должным образом.

- Давайте конструктивную обратную связь. Если задача выполняется ненадлежащим образом, то критиковать работу сотрудника нужно по делу, четко и обоснованно.

Какие ошибки совершают руководители при поставке задач

На самом деле таких ошибок не так много, как может показаться. Всего достаточно выделить пять важных деталей, на которые не обращают должного внимания руководители.

1. Вы думаете, что подчиненные должны догадаться о том, что вы имеете в виду

Одна из ключевых ошибок руководителей — они уверены в том, что подчиненные догадываются о деталях задач, которые они перед ними ставят. В то время как обязательное условие для правильного выполнения задания — это четкая инструкция по любым вопросам. Вам потребуется всего несколько секунд, чтобы объяснить детали, зато это предотвратит ошибки и конфликты.

2. Вы заменяете конкретные дедлайны словами «быстро», «скоро», «не так срочно».

Смысл, который вы вкладываете в слово «скоро», может сильно отличаться от того, что вкладывают в него ваши коллеги. Вы можете думать, что «скоро» подразумевает «в течение двух часов», а ваши сотрудники, которым вы не уточнили временные рамки, будут уверены, что у них есть на задачу несколько дней. Такие недопонимания могут иметь серьезные последствия для любого бизнеса.

3. Вы не считаете нужным приводить примеры.

Примеры особенно полезны в том случае, если сотрудник ранее не выполнял подобные задачи. Они хорошо дополнят инструкцию, которую вы даете, внесут ясность и помогут сформировать более четкое представление о том, чего вы хотите получить на выходе.

Например, если вы просите сотрудника разработать опрос удовлетворенности клиентов по новому продукту, то вы можете отправить им примеры других опросов, которые использовались ранее.

4. Вы не предлагаете альтернативные варианты.

При постановке задачи стоит предусмотреть несколько альтернативных вариантов на случай, если предпочтительный для вас вариант нельзя реализовать по объективным причинам.

Пример постановки задачи с альтернативными вариантами: «Я хочу, чтобы встреча с финансовым директором состоялась 20-го числа текущего месяца. Если он не сможет встретиться 20-го числа, то можно рассмотреть вариант после обеда 26-го. Либо мы можем встретиться в этот день с аналитиком».

Предоставляя альтернативы, вы даете возможность сотрудникам выполнять работу спокойно, но с возможностью постоянной перепроверки. Это сэкономит вам время, потому что сотрудникам не нужно будет постоянно вас дергать с вопросами и уточнениями.

5. Вы не проверяете, понял ли сотрудник задачу.

Прежде чем вы отпустите сотрудника, убедитесь в том, что он понял задачу и результаты, которые от него ожидают. Вы можете поинтересоваться, остались ли у него вопросы к вам. Проблема заключается лишь в том, что слишком часто сотрудники автоматически говорят «нет». Либо они могут ошибочно думать, что понимают задачу, либо могут стесняться переспросить. Поэтому лучше самим убедиться в том, что они услышали то, что вы сказали.

Дополнительные открытые вопросы, которые проверяют правильное понимание задачи:

- Где вы будете доставать информацию для выполнения задачи?

- Какой метод будете использовать?

- Нужна ли помощь для завершения проекта?

Избегайте таких закрытых вопросов, как «Вам всё понятно?». Это закрытые вопрос: они не приглашают сотрудника к диалогу и не позволяют убедиться в том, действительно ли поставленная задача ему понятна.

Нельзя

- Ставить задачи агрессивным тоном. Хотя определенные обстоятельства, в том числе чрезвычайные ситуации на грани жизни и смерти, допускают это. Но во всех остальных случаях нужно бороться с этой дурной привычкой.

- Отвечать на вопрос «Почему?» в диктаторском стиле: «Потому что я так сказал». Хуже ничего быть не может.

- Просить нескольких людей выполнить одну и ту же задачу.

- Отказываться признавать, что разные люди могут иметь в виду противоречащие друг другу приоритеты и сроки.

- Игнорировать хорошо выполненную работу.

Руководители с развитым навыком делегирования повышают доход своего бизнеса на треть больше менеджеров с низким уровнем навыка. Рассказываем, чем делегирование отличается от аутсорсинга и как грамотно передавать задачи

Содержание

- Что такое делегирование?

- В чем преимущества делегирования

- На каком этапе начать делегировать

- Почему не у всех получается делегировать

- Как научиться делегировать

Что такое делегирование

Делегирование — это передача задач или компетенций от руководителя к подчиненному. Делегирование отличается от обычного распределения обязанностей тем, что здесь передают задачи из «мира» руководителя.

Например, у руководителя назначена встреча с потенциальными партнерами. Он знает, что им важно наглядно увидеть показатели будущего проекта. Чтобы проиллюстрировать питч, эффективный руководитель придумает содержание презентации, а оформление делегирует сотруднику. Пока работник ее оформляет, менеджер сможет подготовиться к переговорам.

Что подойдет для делегирования:

Простые задачи, которые отнимают время и отвлекают от стратегической работы: регистрация на мероприятия, бронирование билетов и жилья для командировки, ручной перенос списка в Excel-таблицу.

Задачи, выполнять которые можно научить сотрудника, чтобы не заниматься ими самостоятельно: подготовка официальных запросов в госорганы, сбор информации о заказчике или конкурентах.

Задачи, в которых руководителю может не хватать компетенций: ведение личных страниц в соцсетях, разработка сайта-визитки, data-анализ.

Задачи, которые накладываются на другие важные процессы, но должны быть выполнены в любом случае: представительство компании, когда руководитель в командировке, простая коммуникация с подрядчиками.

В чем преимущества делегирования

Если управленец снимает с себя часть рутины, он освобождает время для работы над задачами более высокого уровня: планирования развития компании, анализа отчетов, переговоров с новыми партнерами. Делегирование помогает снизить риск срыва дедлайнов, а это повышает эффективность компании в целом.

Исследование Gallup показало, что средняя выручка компаний из списка Inc.500, чьи руководители владеют навыком делегирования на высоком уровне, в 2013 году оказалась на 33% выше, чем у фирм, чьи руководители имеют низкий уровень делегирования [1].

Кроме того, когда вы передаете часть своих дел сотрудникам, то даете им возможность перенять те навыки и знания, которые помогают принимать важные решения. Такой рост сотрудников ускоряет общий темп работы, а также защищает коллектив в экстренных ситуациях. Команда будет знать, что делать, если руководитель заболеет или уйдет в отпуск.

Когда начать делегировать

Ориентируйтесь на свое расписание. Если работа начала отнимать слишком много времени и личных ресурсов и крадет отпускные дни, стоит перераспределить нагрузку. Можно отдать часть задач текущим сотрудникам или нанять личного ассистента, в том числе удаленного.

Определить количество нагрузки поможет закон Миллера. В своей статье «Магическое число семь плюс-минус два» американский психолог Джордж Миллер отмечал, что человек может удерживать в кратковременной памяти не больше 7 ± 2 элемента [2]. Если в течение дня количество дел, о которых нужно постоянно помнить, приближается к этому значению или превышает его, это сигнал к изменению расписания.

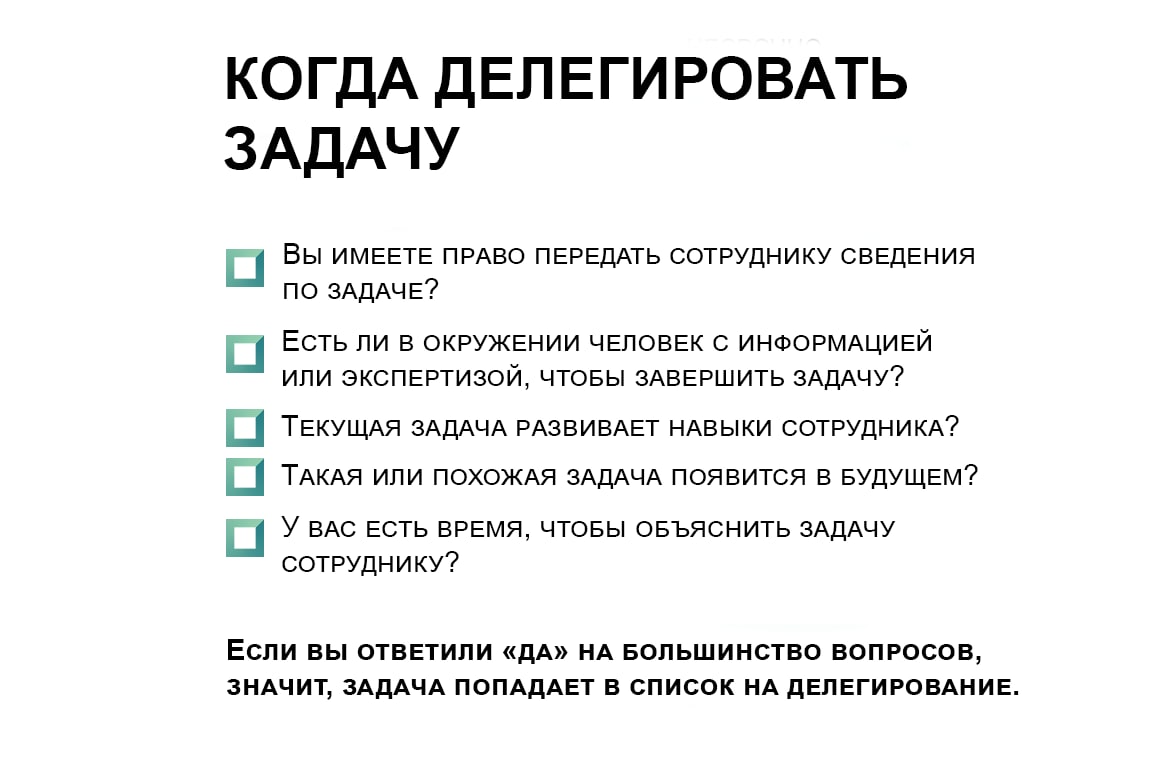

Пять вопросов помогут выбрать задачу, которую следует делегировать

Почему делегировать получается не у всех

Есть шесть основных причин, почему руководители отказываются передавать часть своих задач подчиненным или перестают это делать, столкнувшись с проблемами.

Выбирают не того сотрудника. Прежде чем отдать задачу, нужно понять, есть ли у подчиненного знания и навыки для ее выполнения, как задача от руководства соотносится с его карьерными интересами и целями и какая у сотрудника нагрузка. Лучше делегировать работникам, которые максимально близки к «операционке»: именно они знают все детали ежедневных задач.

Не хотят объяснять. Управленцам кажется, что они впустую тратят время на объяснения, хотя могли бы заниматься делом. Но если не давать четких инструкций, сотрудник ничему не научится и не сможет облегчить нагрузку руководителя. Чем конкретнее и понятнее вы объясните, что хотите от коллеги, зачем, когда и в каком виде это нужно, тем вероятнее он сделает все правильно.

Делегируют группе. Сотрудник должен понимать, за что именно и в какой срок он отвечает. Стоит отдавать работнику всю задачу сразу, чтобы он видел свою зону ответственности.

Поручают неверные задачи. Людям свойственно передавать решения, от которых зависят другие, чтобы избежать ответственности или осуждения [3]. Но руководитель не имеет права передавать некоторые дела сотрудникам, если это не их уровень принятия решений. К таким делам относят:

- определение миссии, целей, стратегии, плана развития компании;

- кадровые решения;

- онбординг — погружение новых сотрудников в процессы компании и знакомство с продуктом;

- расчет эффективности работы команды, премий и штрафов;

- решения по крупным финансовым вопросам, задачам с высокой степенью риска или важности.

Вмешиваются в уже переданные задачи. Страх потерять контроль и перфекционизм заставляют некоторых руководителей встревать в работу и забирать у сотрудников задачи обратно со словами «я сам». Важно помнить, что работники, которые впервые занимаются порученным делом, могут выполнять его медленнее, чем хочется. Но это нормально — это часть их обучения.

Компетентный сотрудник научится и будет работать быстрее. Если у него возникают вопросы во время работы, стоит ответить на них и дать рекомендации, но не делать их вместо работника. А замечания полезнее давать к результату.

Не оставляют время на проверку. Для делегированной задачи нужно заложить время на обратную связь и доработку. Обратная связь — ключевой фактор успеха в делегировании. Она помогает повысить как уверенность работника в собственных силах, так и авторитет руководителя. Поэтому если отчет нужно сдать в следующий понедельник, стоит ставить дедлайн на пятницу, чтобы остался день на доработку.

При этом если принимать работу, которая не устраивает по качеству, сотрудник не научится выполнять задачи как нужно. А руководитель будет постоянно исправлять ошибки.

Как научиться делегировать

Необходимо разобраться, почему вы этого еще не делаете и где могут быть трудности. Например, перфекционизм, страх потери контроля или авторитета могут потребовать работы с психологом. Нехватка времени, боязнь ошибиться в сотруднике решаются через развитие soft skills и внедрение принципов тайм-менеджмента.

Чтобы эффективно делегировать:

- Делегируйте задачи как можно быстрее. Так исполнителю будет проще спланировать работу, чтобы выполнить задачу вовремя.

- Делегируйте тем сотрудникам, у которых есть нужные или близкие компетенции и возможность взять на себя больше задач.

- Понятно объясните, что и когда нужно сделать.

- Установите промежуточные сроки, если проект сложный. Это поможет сделать работу качественно и вовремя.

- Оставляйте буфер времени для маневра. Например, если результат нужен через неделю, дайте помощнику пять дней.

- Всегда давайте обратную связь по сделанному. Так растете и вы как управленец, и ваш сотрудник.

Что почитать

- Книга Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект»

- Книга Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard ‘Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources’

- Книга Александра Фридмана «Делегирование: результат руками сотрудников»

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Руководитель, который передает часть своих обязанностей другим работникам, обеспечивает повышение эффективности деятельности и производства компании, улучшает внутреннюю атмосферу в коллективе и способствует развитию умений сотрудников.

Делегирование – один из важнейших навыков управления. Лидеры предприятий не могут заниматься всем и сразу в одиночку. Из этого следует, что начальство должно распределить некоторые свои обязанности подчиненным. Можно сказать, что эта задача руководителя является наиболее важной из всех.

Поэтому сегодня мы поговорим о том, что значит делегировать и как научиться правильно это делать. Мы приведем плюсы и минусы этого процесса, расскажем о принципах и правилах, а также дадим рекомендации начинающим руководителям.

Определение понятия простыми словами

Когда у руководства слишком много задач для выполнения, оно уже не думает о качестве. Сотрудник начинает выполнять все и сразу, что может привести к печальным последствиям. Поэтому начальнику и нужна разгрузка. Он оставляет себе только самые важные задачи, которые напрямую влияют на доход компании. Таким образом обеспечивается соблюдение баланса загруженности и занятости на каждом управленческом уровне.

Перепоручение обязанностей – один из базовых навыков, которым должен обладать лидер любого ранга. Но в большинстве случаев компании пренебрегают принципом делегирования, используя его лишь в малых процентах ситуаций или не применяя вовсе.

Делегирование может касаться не только организаций, но и быта. Говоря простыми словами, это распределение обязанностей по хозяйству. Например, когда мама перераспределяет свои функции по уборке дома подросшим детям, она занимается делегированием.

Кроме этого, делегирование полномочий возможно в следующих сферах:

- коммерческой деятельности;

- государственных и общественных организациях;

- органах власти.

Но независимо от области деятельности, делегирование основано на доверии. Руководитель может совершить акт передачи своих полномочий, только веря, что другой человек способен выполнить за него все доверенные ему задачи. При этом подразумевается, что делегатор не будет вмешиваться в работу делегата.

Можно сказать, что руководителям компании необходим навык грамотного делегирования, если:

- начальник самостоятельно выполняет задачи, которые уже поручил другим сотрудникам;

- подчиненные начинают эффективно работать только под строгим надзором руководителя;

- из-за взаимодействия с персоналом и помощи работникам лидер не успевает выполнять собственные обязанности;

- сотрудники не берут на себя ответственность и отказываются от доверенных им функций, а также не укладываются в поставленные сроки;

- ожидается значительное расширение компании.

А если организация эффективно и правильно использует инструменты делегирования, это приносит пользу каждой из сторон:

- Делегатор получает возможность тратить свое время на важнейшие задачи, решением которых может заниматься только он.

- Исполнитель обеспечен доверием и шансом развить свои способности и навыки. Плюс увеличивается мотивация, а значит, повышается и эффективность.

- Предприятие получает дополнительные временные ресурсы, кроме этого, оптимизируются рабочие процессы. Компания также обеспечивается грамотными сотрудниками, которые могут взять на себя ряд обязанностей.

- Потребители приобретают пакет услуг, плюс могут рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество и качественную продукцию.

Делегирование нацелено на создание условий, при которых возможны следующие моменты.

- Уменьшение нагрузки на начальство

Лидер должен быть в курсе всех рабочих процессов, однако участвовать в них ему не обязательно, иначе может не хватить времени на другие важные задачи. Именно поэтому обязанности делегируются подчиненным.

- Увеличение заинтересованности и мотивация работников

Делегирование – это инструмент нематериальной мотивации сотрудников. Когда персоналу доверяют важные и интересные задачи, работники чувствуют свою значимость, ведь они вкладываются в общее дело. Тогда и заинтересованность сотрудников возрастает.

- Повышение качества и эффективности деятельности работников на каждом из уровней

Распределение задач между персоналом помогает руководству выявить наиболее перспективных сотрудников. Получая новые обязанности, работники развиваются и приобретают новые умения и знания, что помогает им продвинуться по карьерной лестнице. А это, в свою очередь, приводит к повышению эффективности компании в целом.

Но не все готовы применять данный инструмент в своей деятельности. Против делегирования может выступать как начальство, так и персонал. Среди аргументов первой стороны можно встретить следующие причины:

- руководитель боится потерять авторитет;

- лидер хочет и дальше оставаться лидером, а не “воспитывать” себе конкурентов, которые могут его “подсидеть”;

- нет уверенности в навыках работников, однако есть вероятность, что все придется переделывать.

А подчиненные не хотят брать на себя новые задачи, потому что:

- есть страх подвести начальство и не выполнить работу;

- нет желания заниматься ответственными поручениями, особенно если дополнительная работа не оплачивается;

- боятся брать на себя большую ответственность.

Также хотелось бы отметить, что некоторые люди путают делегирование и аутсорсинг. Если первое – это распределение начальником обязанностей среди его подчиненных, то второе – передача части задач в управление внешней компании.

Виды полномочий и особенности их передачи

Это права, ограниченные служебным положением или должностной инструкцией, позволяющие использовать ресурсы компании, например, трудовые или финансовые, для достижения поставленных целей. Они подразделяются на линейные и штабные.

Линейные полномочия основаны на иерархической системе подчинения, то есть задания формирует начальник, а дальше они передаются от высших звеньев к низшим. Например, в университете ректор утверждает приказ, далее его передают проректорам, они перенаправляют деканам, те дают указания заведующим кафедрой, в конце концов распоряжение доходит и до преподавателей. В большинстве случаев делегируются именно линейные полномочия.

Штабные полномочия – это права на сотрудничество работников, являющихся представителями разных отделов или подразделений. Сотрудники, обладающие штабными полномочиями, не являются начальниками в прямом смысле слова, но тем не менее у них есть определенная власть. Этот вид полномочий подразделяется на подвиды:

- рекомендательные – право давать советы персоналу из другого отдела той же компании;

- координационные – совместный поиск решений работниками разных подразделений;

- контрольные – взаимодействие подразделений компании со специальным отделом, который занимается проверкой деятельности предприятия.

Например, юридический отдел может давать советы специалистам или вместе с другим подразделением искать решение проблемы, а может и заняться проверкой деятельности филиала. Юристы не являются прямыми начальниками, но при этом слушаться их крайне желательно.

От масштаба полномочий зависит тип управления: централизованный и децентрализованный. В первом случае вся власть и права находятся у руководителя. Он определяет все нюансы работы, и даже каждую мелочь необходимо с ним согласовывать.

Децентрализованный тип позволяет сотрудникам проявлять самостоятельность. При этом варианте работники получают задание, где обозначен только желаемый конечный результат, а все остальное, в том числе пути достижения цели, персонал решает самостоятельно и свободно.

Но на самом деле не существует организаций, в которых преобладает один тип управления. Все компании используют смешанный метод.

Какую работу можно и нельзя делегировать

Несмотря на полезность и необходимость делегирования, передавать сотрудникам можно не все свои обязанности. К числу задач, которые можно поручить подчиненным, относятся:

- текущие вопросы компании, не связанные с планированием;

- рутинная работа;

- разовые частные задания, не влияющие на развитие или стратегию предприятия;

- подготовительные этапы какого-либо процесса;

- узкоспециализированные задачи, в которых представитель от персонала является экспертом.

И все же начальству нельзя передавать другим сотрудникам большинство своих функций и дел. Подчиненные не должны брать на себя прямые обязанности своего руководителя.

Задачи и задания, которые крайне не рекомендуется доверять работникам более низкого ранга:

- Ставить цели компании.

- Принимать ответственные решения, которые могут повлиять на политику, развитие и стратегию предприятия.

- Контролировать результаты деятельности отделов и подразделений.

- Брать на себя срочные задачи, на перепроверку решения которых не хватит времени.

- Делегировать полномочия персоналу.

- Обрабатывать, проводить анализ полученной информации, делать выводы и на основе полученных результатов принимать управленческие решения.

- Заниматься стратегическим планированием.

- Работать над процессами со статусом высокого риска.

- Заниматься вопросами, связанными с кадрами.

- Поощрять сотрудников от имени компании.

Если говорить кратко, то делегировать нельзя основные обязанности руководителя, которые связаны с развитием организации, постановкой целей и мотивацией сотрудников.

Как правильно делегировать

Грамотный процесс делегирования состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Определение полномочий, которые будут переданы работнику.

Этап 2. Подбор исполнителя, средств и инструментов, необходимых для достижения цели.

Для этого надо учитывать личностные особенности работника, наличие профессиональных навыков и степень его загруженности другими задачами. Подробнее об этом этапе поговорим чуть позже.

Этап 3. Непосредственная передача обязанностей.

Для того чтобы у персонала появилась дополнительная мотивация, следует сообщить о делегировании не посредством выпуска распоряжения, а с помощью личной беседы. Необходимо разъяснить все нюансы задачи, рассказать о необходимости и важности этого поручения, спросить мнение сотрудника и предложить ему свою поддержку. Плюс надо обозначить цели и задачи, отчетность и проверку результатов.

Этап 4. Контроль процесса и корректировка.

Отчет может быть представлен в разной форме в зависимости от порученных задач и масштаба компании. Некоторые предпочитают еженедельные планерки и совещания, другим нравится разговор тет-а-тет раз в месяц. При этом надо соблюдать баланс: не давать и не сковывать инициативность, но и не упустить момент, когда подчиненный может совершить непоправимую ошибку.

Кроме этапов и построения плана делегирования, необходимо иметь представление об уровнях передачи полномочий:

- Делегат занимается только сбором информации, а также может предложить свои идеи по улучшению и варианты решения задачи.

- Подчиненный берет на себя поиск решения проблемы, при этом конечный результат одобряет руководитель.

- Работник самостоятельно разрабатывает план рабочего процесса, действует по алгоритму, одобренному начальством, а сам руководитель лишь наблюдает со стороны.

- Персонал самостоятельно работает над вопросом, ищет и принимает решения, после чего задним числом отчитывается об уже свершившимся результате.

- Уровень максимального доверия, при котором начальник не контролирует сотрудника и даже может не интересоваться результатом.

Достигнуть пятого уровня нельзя со всеми сотрудниками сразу. Необходимо время, опыт и доверие.

Чтобы делегирование прошло гладко, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

- Делегирование – это не наказание. Не следует перепоручать обязанности сотрудникам, руководствуясь принципом “ты мне не нравишься, вот и делай работу”. Делегировать функции лучше тем работникам, которые готовы взять на себя новые обязанности и хотят показать свои способности, выделившись среди коллег.

- Контроль должен быть, но в меру. При проверке способностей сотрудника без контролирования не обойтись, но и полное отслеживание каждого шага не нужно. Более того, такое поведение может навредить и демотивировать.

- Делегировать необходимо вопрос или проблему, а не метод решения. Сотрудник может посмотреть свежим взглядом на проблему и предложить альтернативный вариант, новую идею или уникальный способ разрешения ситуации.

- Обучение – важная часть процесса. Лучше затратить немного времени на учебу, чем потом переделывать работу и исправлять ошибки.

- Необходимо соблюдать баланс между рутиной и творчеством. Сбрасывать всю нудную работу на одного подчиненного – это неправильно. Необходимо распределить ее по нескольким сотрудникам, чтобы улучшить атмосферу в коллективе. Плюс надо давать и интересные задания, которые будут развивать способности работника.

- Поощрение – лучший стимул. Иногда достаточно при всем рабочем коллективе похвалить сотрудника. Но еще лучше будет материально отблагодарить персонал за дополнительную работу. Это вполне справедливо, ведь работнику придется трудиться сверхурочно.

- Учитывайте занятость сотрудника. Если он не справляется и со своими обязанностями, явно не стоит грузить еще и дополнительными поручениями.

- Следует учитывать то, что работник может совершить ошибку. Поручая что-то подчиненному, надо оставлять время на перепроверку его работы и на внесение коррективов при необходимости.

- Понятное объяснение – ключ к успеху. Руководитель должен подробно рассказать о тонкостях передаваемых полномочий, сути проблемы и желаемом результате. Важно убедиться, что подчиненный все правильно понял.

- Делегировать обязанности можно только прямому подчиненному. Нельзя давать задания сотруднику, который подчиняется другому работнику, даже если он ниже руководителя.

- Задачи должны быть выполнимыми. Персонал должен быть в силах выполнить возложенные на него обязанности.

- Если делегировать, то полностью. Не следует передавать лишь часть работы или разбивать одно задание по кускам и отдавать их разным сотрудникам. Так можно прийти к плачевному результату.

Подбор сотрудника для передачи полномочий

Для того чтобы подобрать работника, который точно справится с вверенной ему задачей, необходимо для начала определить, какой сотрудник вообще нужен. Надо подумать, какие личные качества и профессиональные навыки необходимы для выполнения работы, а также какое оборудование нужно для достижения цели.