Судовые паропроизводящие установки

Особенности высоконапорных котлов

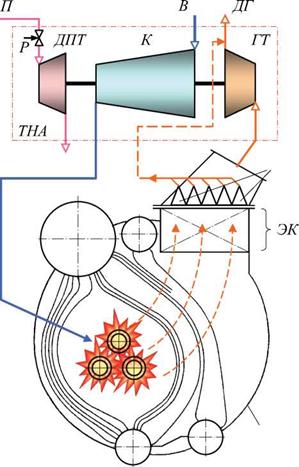

Высоконапорными котлами называют такие паровые котлы, в топках которых топливо сжигается под давлением, существенно превышающим атмосферное; 0,2 ^ 0,4 МПа (рис. 15).

/ $ / !■/ а/

_____ / Ъ Ъ V-

Дымовые газы

ТНА — турбонаддувочный агрегат; ДПТ — добавительная паровая турбина;

К — воздушный компрессор;

ГТ — газовая турбина;

ГОУ — газоочистное устройство; ЭК — экономайзер;

Р — клапан, регулирующий подачу пара на ДПТ;

ДГ — дымовые газы;

В — воздух;

П — подача свежего пара на ДПТ.

Высокое давление воздуха, подаваемого к топочным устройствам ВНК, создается с помощью специального компрессора, как правило — осевого типа. Компрессор приводится во вращение газовой турбиной, установленной в газовом тракте котла, и работающей за счет использования энергии дымовых газов, покидающих газоход котла. Компрессор в совокупности с приводной газовой турбиной и добавочным двигателем называют турбонаддувочным агрегатом — ТНА.

При работе высоконапорного котла компрессор ТНА через приемный воздухопровод забирает воздух из атмосферы, сжимает его до давления 0,2 ^ 0,4 МПа и нагнетает по напорному воздухопроводу в двухслойный кожух котла. Наружный кожух ВНК при этом работает под повышенным избыточным давлением и имеет прочную конструкцию; цилиндрическую форму с эллиптическими днищами. При сжатии в компрессоре температура воздуха повЫшАется до 140 ^ 170 °С, что позволяет исключить из состава ВНК такую поверхность нагрева, как воздухоподогреватель.

Продукты сгорания топлива, образовавшиеся в топке ВНК, последовательно омывают поверхности нагрева, и на выходе из экономайзера подвергаются очистке от механических примесей в специальном газоочистном устройстве. В ГОУ из газов удаляются твердые сажистые частицы, кусочки окалины и другие эрозионно-опасные загрязнения, которые могут повредить детали проточной части газовой турбины. Пройдя очистку в ГОУ, дымовые газы поступают в газовую турбину, расширяются, совершают полезную работу, и через дымоход удаляются в дымовую трубу. Твердые частички, отделенные от основного потока газа, по обводному трубопроводу выбрасываются в газоход за газовой турбиной. Работа, полученная в газовой турбине, идет на привод осевого компрессора. Вследствие того, что на режимах частичных нагрузок котла мощности газовой турбины может не хватать для обеспечения работы осевого компрессора, на вал ТНА устанавливается добавителъная паровая турбина, которая автоматически включается в работу на режимах частичных нагрузок и на переходных режимах сброса и увеличения нагрузки. ДПТ является для ВНК одновременно и пусковым двигателем, заменяющим в режиме пуска еще не работающую газовую турбину.

Таким образом основными отличительными особенностями ВНК по сравнению с котлами с вентиляторным дутьем являются;

— наличие прочно-плотного наружного кожуха котла, способного выдерживать повышенное давление воздуха, создаваемое компрессором ТНА;

— наличие в составе ВНК турбонаддувочного агрегата;

— использование газоочистного устройства для очистки потока газа перед газовой турбиной ТНА от твердых эрозионно-опасных частиц.

В качестве высоконапорных могут использоваться любые рассмотренные выше типы водотрубных паровых котлов. Наиболее

Перспективным направлением, особенно для корабельной энергетики, является использование прямоточных высоконапорных котлов. Но наибольшее распространение в настоящее время в корабельных установках получили водотрубные высоконапорные котлы с естественной циркуляцией. Базовый тип высоконапорного котла КВН-98/64 и его дальнейшие модификации КВГ-2 и КВГ-3 устанавливаются на всех современных кораблях ВМФ, использующих в качестве ГЭУ паротурбинную энергетическую установку.

Гидравлические испытания проводятся с целью проверки прочности и плотности узлов и соединений котла, работающих под повышенным давлением пара и воды. Котел подвергается гидравлическим испытаниям в следующих случаях: — при освидетельствовании; …

Поддержание котла в горячем резерве осуществляется периодическим подъемом давления пара с последующим естественным охлаждением котла при выключенном горении. Максимальное и минимальное давление пара, а также номера котлов для нахождения в …

При эксплуатации паровых котлов различают нормальный и экстренный вывод котельной установки из действия. Для автоматизированной котельной установки, когда в эшелоне остается в действии второй котел, при нормальном выводе котла из …

.

Несмотря на выдающиеся достижения «Отличного» и других кораблей серии, доказавших на практике способность эсминцев пр. 956 нести длительную боевую службу в дальних водах (ссылка 1), факт остаётся фактом – из 17 единиц, построенных для отечественного ВМФ, в настоящий момент боеспособны только три (18%), причём боеспособны ограниченно. Об этом говорит тот факт, что их предпочитают не выпускать за пределы «домашних» морей – Баренцева, Японского, Балтийского. В то же самое время, аналогичный «показатель выживаемости» газотурбинных ровесников «Сарычей» – БПК пр. 1155, составляет 62% (8 из13) – в 3,5 раза выше. И это при том, что «Фрегаты» почти не бывают дома, неустанно демонстрируя Андреевский флаг по всему земному шару.

Эсминец пр. 956 Балтийского флота «Настойчивый» в Гдыне, 14.07.2008 (фото Tomasz с shipspotting.com, 3010 пикс.). Причинами чёрного дыма – явления досадного, но поправимого, могут быть: недостаток воздуха в топке, неправильная работа топочных устройств (форсунок), низкие температура и давление подаваемого топлива, неисправность системы автоматического регулирования

Бытуют две распространённых точки зрения на причины неприятностей кораблей 956-го проекта: «виновата ГЭУ» и «виноват личный состав». Попробуем разобраться, какая из них ближе к действительности.

Вариант 1: виновата ГЭУ

Мнение об ущербности ГЭУ, наверное, лучше всего обосновал один из участников Морского форума Авиабазы: «напряжение топочного объёма котлов конструкторы увеличили, а там мучайтесь как хотите. На пр. 56 напряжение было в 2,5 раза ниже, и трубки летели гораздо меньше, хотя сталь трубок была проще и дешевле» (процитировано в вольном изложении, ссылка 2). Для справки: тепловое напряжение топочного объёма характеризует степень совершенства парового котла и представляет собой количество тепла (в Ккал), выделяющегося в одном кубическом метре топочного объёма в единицу времени (в час) при сжигании подаваемого в топку топлива [1-14].

С эсминцами пр. 56 сравнивают «Сарычей» и Кузин с Никольским: «Решение [применить КТУ] было обоснованным, но реализовано оно было без учёта многих особенностей эксплуатации КТУ с ещё более напряжёнными котлами, чем на пр. 56… Установка требовала квалифицированного ухода при эксплуатации и дефицитных расходных материалов, которых на флотах не всегда было в достатке. В результате при нарушении правил эксплуатации… начались аварии и стало складываться явное предубеждение к установкам такого типа. В своё время, внедрив высокие параметры пара на пр. 56, была «закрыта» подача воздуха в котлы, теперь… [был сделан] следующий шаг по повышению напряжённости котлов…» [2-150].

Если не дочитать монографию КиН до конца (по крайней мере, до стр. 415-421), может сложиться впечатление, что в течение без малого 20 лет, прошедших между вступлением в строй последнего ЭМ пр. 57-бис (развития пр. 56) и головного ЭМ пр. 956, боевые корабли с котлотурбинными установками в СССР вообще не строились, а ГЭУ «Сарыча» стала едва ли не технической авантюрой. Чтобы убедиться в обратном, придётся заглянуть в историю, начав издалека.

На первых послевоенных советских эсминцах пр. 30-бис стояли котлы с низкими параметрами пара (28 атм, 370° C) и вентиляторным дутьём воздуха в котельное отделение (они были аналогичны тем, что применялись на довоенных пр. 7 и 7У). Высокие параметры пара (64 атм, 470° C) были впервые применены в котлах 2-го поколения на ЭМ пр. 41 (прототипе пр. 56 и 57). Достигались они, в числе прочего, за счёт закрытого дутья непосредственно в топку котла (того самого «закрытия» подачи воздуха, о котором говорилось выше).

В высоконапорных котлах 3-го поколения, впервые установленных на РКР пр. 58, помимо высоких параметров пара были применены турбонаддувочные агрегаты (ТНА), которые позволили увеличить теплонапряжение топочного объёма по одним данным – в два [3], по другим – в три [2-419] раза. И параметры пара, и теплонапряжение повышались главным образом ради увеличения агрегатной мощности ГТЗА (в конечном итоге – для поддержания заданной скорости хода при растущем водоизмещении) при сохранении приемлемых массогабаритных характеристик и экономичности (за счёт снижения удельной массы котлов и удельного расхода топлива).

Краткая история послевоенного отечественного котлостроения представлена в таблице:

Как видно из таблицы, в КТУ эсминцев пр. 956 нет ничего принципиально нового – это всего лишь усовершенствованный вариант силовой установки, созданной 18 годами ранее. От своей предшественницы – КТУ БПК пр. 1134А и ТАВКР пр. 1143, она отличается форсированием до 50000 л.с. (возможность которого определилась ещё при создании ГЭУ РКР пр. 58 [3]) и более экономичным ТНА. Конструкция котла КВН 98/64 аналогична конструкции КВН 95/64 [2-419] – самого первого высоконапорного котла обр. 1962 г., а КВГ-3 отличается от КВН 98/64 лишь количеством трубок, их диаметром (30 мм вместо 25 мм), толщиной их стенок и слегка изменённой конструкцией экономайзера (ссылка 3).

Никакого «возврата к высоконапорным агрегатам, к которому отечественный ВМФ оказался технически и организационно неподготовленным» (о чём, противореча сами себе, пишут Кузин и Никольский [2-418]), на самом деле не было – была ярко выраженная преемственность. К моменту передачи флоту «Современного» (25.12.1980) в состав ВМФ входили и активно эксплуатировались 23 корабля с высоконапорными котлами КВН 95/64 и 98/64: 4 РКР пр. 58 (списаны в 1990-2002 г.г.), 2 ПКР пр. 1123 (1991-1996), 4 РКР пр. 1134 (1989-1994), 10 БПК пр. 1134А (1991-1993), последний из которых вступил в строй всего на три года раньше головного «Сарыча» и, наконец, 3 ТАВКР пр. 1143 (1993).

Ко дню распада СССР (26.12.1991) в составе ВМФ (с учётом списания) было уже 33 корабля 1-го ранга с высоконапорными котлами – почти столько же, сколько с газовыми турбинами (35). Учитывая многолетний опыт массовой эксплуатации котлов КВН 98/64, отработанную технологию их ремонта, действующую производственную базу и доступный ЗИП, можно утверждать, что по крайней мере в 1980-1990 г.г. эсминцы пр. 956 не испытывали серьёзных проблем с ГЭУ, что подтверждается их высокой наплаванностью в этот период времени. По этой причине версия о врождённой ущербности КТУ с высоконапорными котлами представляется несостоятельной.

Вариант 2: виноват личный состав

Данная точка зрения на причины бед пр. 956 является самой распространённой. Вот лишь некоторые высказывания: 1) «Все наши проблемы… – это неумение эксплуатировать технику… Лень экипажа может доконать любую установку… По своему опыту знаю, до какого состояния некоторые экипажи доводят корабли и технику отсутствием предусмотренных ППО и ППР… А [китайские] кораблики ходят и не ломаются, потому что существует такое понятие «культура обслуживания»; 2) «для идеальной эксплуатации [КТУ пр. 956] нужна идеальная водоподготовка и идеальные матросы… это то, что китайский ВМФ смог обеспечить, в отличии от нас»; 3) «на… ЭМ «Безбоязненный» котлы губили сами моряки, причин этому масса… «Сарычи» ходили бы и ходили, если бы матчасть эксплуатировали специалисты и по регламенту».

Ругают в основном матросов (за невнимательность, непонимание автоматики и т. д.), хотя плохая подготовка котельных машинистов автоматически подразумевает вину командиров КГ и БЧ-5, которые вряд ли станут заниматься самобичеванием (лично я таких откровений не слышал). Ругают наших матросов и хвалят китайских, хотя о том, что на самом деле творится в ВМС НОАК никто не знает – судят исключительно по фотографиям, сделанным неизвестно где и когда (о дальних походах китайских 956-х, кроме переходов с Балтики к местам базирования, также ничего не известно). Наконец, есть очень большие сомнения в том, что падение уровня подготовки личного состава при переходе от ВМФ СССР к ВМФ РФ было столь катастрофическим, что привело к почти полному исчезновению целого подкласса боевых кораблей.

Вместо того, чтобы возлагать всю вину на котельных машинистов – чернорабочих флота, следовало бы ответить на вопрос: почему при одинаково низком уровне подготовки флотских специалистов корабли с газотурбинными силовыми установками понесли гораздо меньшие потери на переходе к рыночной экономике? Тезис о простоте эксплуатации ГТУ по причине «высокой автоматизации процессов управления и малой трудоёмкости технического обслуживания» [5] здесь не подходит – системные непрофессионализм и халатность личного состава не могли быть узконаправленными, они должны были в равной степени сказаться и на КТУ, и на ГТУ. По мнению автора, ответ надо искать в другом.

Высоконапорный водотрубный паровой котёл КВГ-3: общий вид и принципиальная схема (илл. с официального сайта СКБК – Специального конструкторского бюро котлостроения). Обозначения: 1 – опускные трубы, 2 – топочное устройство, 3 – турбонаддувочный агрегат, 4 – газоочистное устройство, 5 – экономайзер, 6 – пароперегреватель, 7 – парообразущие трубы.

Вариант 3: виноват дефицит ЗИПа

Любой корабль, даже с самыми надёжными и неприхотливыми механизмами, не может эксплуатироваться бесконечно долго без аварий и поломок – ему необходимо регулярное сервисное обслуживание (СО) и запасные части (буква «З» в аббревиатуре ЗИП) для замены исчерпавших ресурс и вышедших из строя агрегатов, узлов и деталей. Ресурс КТУ до капитального ремонта, равный половине полного, достаточно велик – 50 000 час., т. е. в разы больше ГТУ (20 000 час.) [6], однако ресурс водогрейных трубок котлов составляет всего 8 000 час. (ссылка 3). Замена трубок считается заурядной типовой операцией – когда они есть. В постперестроечные годы котельные трубки стали настоящей ахиллесовой пятой корабельных КТУ, о чём в числе прочих говорят два следующих факта.

1. На госиспытаниях ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в 1992-1994 г.г. паропроизводительность котлов КВГ-4 (в основном, той же конструкции, что и КВГ-3) не превышала 1/3 от номинальной, а скорость хода – 18 уз (полная проектная – 29 уз), причиной чего являлось низкое давление пара (45 вместо 66 атм) – то и дело «летели трубки». Трубки прогорали из-за того, что их поставляли ржавыми, а потом и вовсе перестали поставлять. Узнав о том, что на Урале есть необходимый ЗИП, начальник ГШ ВМФ адмирал В. Селиванов послал туда самолёт, после чего самолётом же трубки отправили в Николаев на гибку. В результате предпринятых экстраординарных мер на авианосце удалось привести в порядок сначала первый эшелон котлов, а зимой 1994-1995 г.г. – и второй эшелон, сделав корабль более-менее боеспособным (ссылка 4).

2. С момента вступления в строй (26.03.1988 [7]) эсминец «Окрылённый» нёс службу всего 6 лет – к 09.03.1994, когда он был выведен в резерв 2-й категории, на корабле было заглушено максимальное количество лопнувших трубок в котлах (при числе заглушенных трубок, превышающем значения, указанные в нормативных документах, должна производиться полная замена трубок пучка – ссылка 5, ссылка 6). Запасные трубки на эсминце были, однако по распоряжению командования их передали на ТАВКР «Баку», что и предопределило судьбу «Окрылённого» (исключён из состава ВМФ в 1998 г.) (ссылка 7).

Таким образом, в условиях острого дефицита запчастей и в отсутствие надлежащего сервисного обслуживания выдающийся 50-тысячный ресурс КТУ до капитального ремонта сводился к 8000 часам ресурса трубок – её самого слабого звена. После заглушения нормативного количества трубок и вывода корабля в резерв, он автоматически становился «донором» для тех, кто ещё оставался на ходу (включая ТАВКР) и быстро терял последние шансы вернуться в строй. Здесь же кроется и причина лучшей «выживаемости» газотурбинных БПК пр. 1155 – при 2,5-кратном преимуществе в ресурсе до капремонта (50 против 20 тыс. час.) КТУ эсминцев пр. 956 в той же степени (в 2,5 раза) проигрывала по своему фактическому ресурсу (до замены трубок). Как это ни прискорбно осознавать, но один из самых мощных и красивых проектов боевых кораблей второй половины XX века погубил низкотехнологичный металлопрокат.

Источники

(через дефис может быть указан номер страницы).

1. А. Гусаров «Особенности устройства и эксплуатации паровых котлов корабельных КТЭУ», ДВГТУ, Владивосток, 2006 (http://window.edu.ru/resource/714/37714/files/dvgtu15.pdf).

2. В. Кузин, В. Никольский «Военно-морской флот СССР 1945-1991», Историческое морское общество, СПб, 1996.

3. В. Кузин «Ракетные крейсера проекта 58», военно-технический альманах «Tайфун», выпуск №1, стр. 2-9, СПб, 1996.

4. Интернет-справочник RussianShips.info (http://russianships.info).

5. В. Рыбалко «Корабельные газотурбинные энергетические установки», СПбГМТУ, 2008 (http://ribalco.exponenta.ru/publ13.html).

6. А. Гусаров «Особенности устройства и эксплуатации вспомогательных механизмов корабельных КТЭУ», ДВГТУ, Владивосток, 2004 (http://window.edu.ru/resource/866/54866/files/dvgtu104.pdf).

7. А. Павлов «Эсминцы первого ранга», Якутск, 2000.

У этого термина существуют и другие значения, см. КВН (значения).

КВН-98/64 — паровой котёл, предназначенный для генерации перегретого пара при сжигании топлива (флотский мазут) в топке.

Описание

Котёл КВН-98/64 — высоконапорный, вертикальный, водотрубный, двух коллекторный, с естественной циркуляцией.

- Паропроизводительность котла составляла 98 т/ч перегретого пара;

- Температура пара 470°С;

- Давление пара 64 кг/см2;

- Удельный расход топлива 0,360 кг/л.с. в час;

- КПД котла 84 %.

Принцип действия

Форсунки подавали в топку котла подогретый, тщательно профильтрованный и тонко распыленный мазут. Турбовентиляторы нагнетали в герметически закрытую котельную топку воздух, а компрессор дополнительный воздух уходящих газов после экономайзеров. Кроме топлива и воздуха, в котел подавалась питательная вода предварительно подогретая до температуры 100 °С. Для этого использовали отработавший пар от вспомогательных механизмов — нефтяных и питательных насосов, турбовентиляторов, имевшихся в двойном комплекте (резерв требовался для повышения живучести установки).

Отработавший пар направлялся в охлаждаемый забортной водой главный конденсатор. Там он превращался в воду (конденсат), которая по трубопроводам шла вновь в котёл — так осуществлялся цикл «пар — конденсат».

Ресурс трубной системы котла до полной замены составлял около 10 000-15 000 часов (25 000 часов проектом).

См. также

- Котёл газотрубный

- Котёл водотрубный

- Водогрейный котёл

- Котёл отопительный

Литература

- Гасиев Р. А. Основные конструктивные отличия котлов КВН-98/64-1 и KBH-98/64-II от котлов КВН-98/64 и КВН-95/64 // Учебник машиниста котельного надводных кораблей. — Москва: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1974.

- Масютин А Г. Повышение надёжности и безопасности энергооборудования корабля на ранних стадиях проектирования (диссертация). — Владивосток, 1999. Архивная копия от 5 ноября 2013 на Wayback Machine

Ссылки

- Павлов А. С. Эсминцы первого ранга. Проект 956. Описание корабля. Библиотека военно-морской литературы. Дата обращения: 4 ноября 2013.

- Котельное производство (недоступная ссылка). Балтийский завод. Дата обращения: 4 ноября 2013. Архивировано 5 ноября 2013 года.

- КВН-98/64 — паровой котёл, предназначенный для генерации перегретого пара при сжигании топлива (флотский мазут) в топке.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Паровой котёл — котёл, предназначенный для генерации насыщенного или перегретого пара. Может использовать энергию топлива, сжигаемого в своей топке, электрическую энергию (электрический паровой котёл) или утилизировать теплоту, выделяющуюся в других установках (котлы-утилизаторы).

Паросепара́тор (сепаратор пара, паросушитель) — устройство для отделения капельной влаги от водяного пара (паросушения). Пар, не содержащий влаги, называют сухим, содержащий влагу — влажным или перенасыщенным.

Экономайзер (англ. Economizer, от английского слова economize — «сберегать») — элемент котлоагрегата, теплообменник, в котором питательная вода перед подачей в котёл подогревается уходящими из котла газами. При давлении до 22 кгс/см² (2,2 МПа) и температуре питательной воды ниже точки росы дымовых газов или недеаэрированной воде экономайзер изготовляют из гладких или ребристых чугунных труб, на более высокие давление и температуру — из стальных, преимущественно гладких, труб. Устройство повышает…

Котёл водотрубный — паровой или водогрейный котел, у которого поверхность нагрева (экран) состоит из кипятильных трубок, внутри которых движется теплоноситель. Теплообмен происходит посредством нагрева кипятильных трубок горячими продуктами сгорающего топлива. Различают прямоточные и барабанные водотрубные котлы. По конструкции является противоположностью газотрубному котлу (жаротрубному).

Котёл газотрубный — паровой или водогрейный котёл, у которого поверхность нагрева состоит из трубок небольшого диаметра, внутри которых движутся горячие продукты сгорания топлива.Теплообмен происходит посредством нагрева теплоносителя (как правило, это вода или масло), который находится снаружи трубок.

Конденса́тор (в теплотехнике) (лат. condenso — уплотняю, сгущаю) — теплообменный аппарат, теплообменник, в котором осуществляется процесс конденсации, процесс фазового перехода теплоносителя из парообразного состояния в жидкое за счёт отвода тепла более холодным теплоносителем.

Система отбора воздуха (англ. bleed air system) — система отбора воздуха взятого от двигателя или вспомогательной силовой установки для снабжения пневматической энергией различных принадлежностей на самолёте. Воздух, отбираемый от двигателей, используется на различные нужды такие как обогрев поверхностей планера (горячий воздух на многих самолётах направляется в противообледенительную систему и проходит по трубам под обшивкой, обогревая её во избежание нарастания льда), создание нужного давления…

Конденсационная электростанция (КЭС) — тепловая электростанция, производящая только электрическую энергию, своим названием этот тип электростанций обязан особенностям принципа работы. Исторически получила наименование «ГРЭС» — государственная районная электростанция. С течением времени термин «ГРЭС» потерял свой первоначальный смысл («районная») и в современном понимании означает, как правило, конденсационную электростанцию (КЭС) большой мощности (тысячи МВт), работающую в объединённой энергосистеме…

В этой статье не рассматриваются атомные реакторы и парогенераторы АЭС.Котёл — конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для передачи некоторому теплоносителю тепловой энергии за счёт сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую.

Подробнее: Котёл (техника)

Тягодутьевые машины — устройства, обеспечивающие принудительное (не зависящее от разницы плотностей нагретых газов в системе и наружного воздуха) перемещение воздуха и дымовых газов в технологических системах котельных установок, промышленных печей и других системах сжигания топлива в топках. В настоящее время, как правило, представляют собой ротационные лопастные нагнетательные машины с 1—2 ступенями, повышающие давление среды на 0,7—3 кПа. Если требуется большее повышение давления и большее число…

Углекисло́тная устано́вка предназначена для производства трёх видов продукции: сжиженной углекислоты, хранящейся в газовых баллонах высокого давления (50 кгс/см²) при температуре окружающей среды, сжиженной углекислоты, хранящейся в баллонах-термосах при пониженной температуре и сухого льда. Установка может быть частью углекислотного цеха, в котором производится углекислый газ, или частью предприятия, в котором углекислый газ является побочным продуктом.

Паровой инже́ктор (фр. injecteur, от лат. injicio — вбрасываю) — вид струйного насоса, аппарат, применяемый для подачи воды в паровые котлы.

Жидкостное охлаждение — отвод излишнего тепла от рабочего тела посредством контакта с циркулирующей охлаждающей жидкостью.

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания — совокупность устройств, обеспечивающих подвод охлаждающей среды к нагретым деталям двигателя и отвод от них в атмосферу лишней теплоты, которая должна обеспечивать наибольшую степень охлаждения и возможность поддержания в требуемых пределах теплового состояния двигателя при различных режимах и условиях работы.

Воздухоподогрева́тель — устройство, предназначенное для подогрева воздуха, направляемого в топку котельного агрегата, с целью повышения эффективности горения топлива за счёт тепла уходящих газов.

Система подачи топлива — в двигателях внутреннего сгорания служит для подачи топлива из топливного бака к топливной рейке (моноблок дроссельных заслонок), избыток топлива через регулятор давления возвращается в бак.

УПСВ (установка предварительного сброса воды) — установка для отделения от нефти пластовой воды и попутного газа, а также подогрев нефти и приращение удельной энергии потока добываемой нефти(дожим) до следующей системы подготовки нефти.

Теплогенератор — нагревательный аппарат, предназначенный для непосредственного получения нагретого теплоносителя в процессе сжигания различных видов топлива. Применяется для индивидуального отопления и горячего водоснабжения помещений или небольших зданий различного назначения.

Струйный насос — устройство для нагнетания (инжектор) или отсасывания (эжектор) жидких или газообразных веществ, транспортирования гидросмесей (гидроэлеватор), действие которого основано на увлечении нагнетаемого (откачиваемого) вещества струёй жидкости, пара или газа (соответственно различают жидкоструйные, пароструйные и газоструйные насосы).

Форсунка — механический распылитель жидкости или газа, управляемый электромагнитным клапаном или механически.

Термокамера — оборудование для термической обработки (термообработки) колбасных изделий, изделий из мяса, птицы, рыбы и сыров. Основные процессы: сушка, обжарка, варка, копчение, охлаждение (душирование, интенсивное охлаждение). Термокамера представляет собой металлический шкаф (обычно из нержавеющей стали) с термоизолированными стенками. Посредством нагревательных элементов ТЭНов в термокамере поддерживается требуемая для термообработки температура. Необходимая влажность поддерживается впуском пара…

Теплова́я электроста́нция (или теплова́я электри́ческая ста́нция) — электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счёт преобразования химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива широко используются различные горючие ископаемые топлива: уголь, природный газ, реже — мазут, ранее — торф и горючие сланцы. Многие крупные тепловые станции вырабатывают лишь электричество — традиционно ГРЭС, в настоящее…

Предпусковой подогреватель двигателя — устройство, позволяющее прогреть двигатель безрельсового транспортного средства, не запуская его. Предназначен для предварительного прогрева двигателя, для облегчения запуска двигателя в холодную погоду и, в некоторых случаях, для прогрева воздуха в салоне транспортного средства.

Деаэратор — техническое устройство, реализующее процесс деаэрации некоторой жидкости (обычно воды или жидкого топлива), то есть её очистки от присутствующих в ней нежелательных газовых примесей. На многих электрических станциях и котельных также играет роль бака запаса питательной воды для паровых котлов или подпитки теплосети.

Печь трубчатая блочная ПТБ — печь для подогрева жидкости, путём рекуперации между теплообменниками горячих отработанных газов, полученных при сжигании нефти, природного или попутного газа.

Газовый котёл — устройство для получения тепловой энергии в целях, главным образом, отопления помещений (объектов) различного назначения, нагрева воды для хозяйственных и иных целей, путём сгорания газообразного топлива. Газообразным топливом для газовых котлов чаще всего является природный газ — метан или пропан-бутан. На сегодняшний день во многих регионах природный газ является наиболее дешевым видом топлива.

Твердото́пливный котёл — отопительное устройство, выполненное из стали или чугуна, которое выделяет тепловую энергию в процессе горения твёрдого топлива. В бытовых моделях подача топлива осуществляется в ручном режиме, в промышленных вариантах осуществляется автоматическая подача топлива и извлечение золы. Используется чаще всего как резервный или в местах, где нет газопровода.

Котёл верхнего горения — разновидность твердотопливного слоевого котла, в котором подача воздуха и процесс горения ограничиваются верхней частью топливного слоя. Такая схема позволяет загружать в топку единовременно значительное количество топлива, соответственно, котлы характеризуют как котлы длительного горения и требуют более редкого обслуживания.

Гарнитура котла (иногда — Принадлежности котла) — приборы и устройства, которые обслуживают процесс горения, то есть обеспечивают тепловую работу парового котла. Они позволяют обеспечить сожжение нужного количества топлива с наименьшими потерями. В зависимости от расположения, различают Гарнитуру топки и Гарнитуру дымовой коробки. Также стоит отметить такой прибор как сажесдуватель, который может располагаться как в топке, так и в огненной коробке топки, либо вовсе быть переносным. Сажесдуватель…

Циркуляционный нагреватель — теплообменный аппарат проточного типа, как правило, встроенный в замкнутый контур с теплоносителем, либо работающий как проточный нагреватель.

Парово́е отопле́ние — одна из разновидностей систем отопления зданий. В отличие от водяного или воздушного отопления, теплоносителем является водяной пар. Не путать с центральным паровым отоплением, название которого идет от рабочего тела. Конечному потребителю тепло доставляется посредством теплоносителя, рабочее тело остается в месте генерации.

Водогрейный котёл — котёл для нагрева воды под давлением. «Под давлением» обозначает, что кипение воды в котле не допускается: её давление во всех точках выше давления насыщения при достигаемой там температуре (практически всегда оно выше и атмосферного давления).

Климатическое и холодильное оборудование — оборудование, основанное на работе холодильных машин, предназначенное для автоматического поддержания температуры и иных параметров воздуха (относительной влажности, чистоты, скорости движения воздуха) в закрытых помещениях или термоизолированных камерах. Хотя холодильное и климатическое оборудование отличается по назначению и поддерживаемой температуре, такое оборудование имеет конструктивное сходство и единые принципы действия.

Вентиляторный доводчик, или фанко́йл, или Фэн-койл (англ. fan coil unit, от fan — вентилятор и coil — теплообменник; также англ. air handling unit — узел подготовки воздуха) — приёмник охлаждённого или нагретого носителя локального типа (воды, незамерзающей смеси) — оконечный элемент систем кондиционирования воздуха типа чиллер-фанкойл или систем отопления, предназначенный, как минимум, для рециркуляции и охлаждения воздуха в кондиционируемом помещении.

Газовый водонагреватель — устройство для нагрева воды за счёт энергии сгорания газа с целью последующего использования в технологических, хозяйственных, санитарно-гигиенических или бытовых целях. В качестве топлива может использоваться как природный газ, так и сжиженный (баллонный).

Паротурби́нная устано́вка — это непрерывно действующий тепловой агрегат, рабочим телом которого является вода и водяной пар. Паротурбинная установка является механизмом для преобразования потенциальной энергии сжатого и нагретого до высокой температуры пара в кинетическую энергию вращения ротора турбины. Включает в себя паровую турбину и вспомогательное оборудование. Паротурбинные установки используются на тепловых и атомных электростанциях для привода электрического генератора, входящего в состав…

Котёл-утилиза́тор — котёл, использующий (утилизирующий) теплоту отходящих газов различных технологических установок — дизельных или газотурбинных установок, обжиговых и сушильных барабанных печей, вращающихся и туннельных технологических печей, мартеновских печей, установок крекинга.

Газовый двигатель — двигатель внутреннего сгорания, использующий в качестве топлива сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан) или природный газ (метан).

Водонагреватель — устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения. Для нагрева воды водонагреватель использует жидкое, твёрдое или газообразное топливо, электроэнергию или теплоноситель от внешнего источника энергии. По принципу действия водонагреватели делятся на накопительные и проточные.

Пароперегрева́тель — устройство, предназначенное для перегрева пара, то есть повышения его температуры выше точки насыщения. Использование перегретого пара позволяет значительно поднять КПД паровой установки.

Холодильный компрессор — компрессор, предназначенный для сжатия и перемещения паров хладагента в холодильных установках. При сжатии паров происходит повышение не только давления, но и температуры. После компрессора сжатый холодильный агент поступает в конденсатор, где сжатый газ охлаждается и превращается в жидкость (по типу охлаждения конденсаторы делятся на воздушные и водяные), жидкость затем через дроссельное устройство поступает в испаритель (при этом её давление и температура снижается), где…

Водяное отопление — способ отопления помещений с помощью жидкого теплоносителя (воды, или антифриза на водяной основе). Передача тепла в помещение производится с помощью радиаторов, конвекторов, регистров труб.

Насосы для цемента — группа специального строительного оборудования, которая обеспечивает перекачку и подачу сухих мелкодисперсных веществ, и прежде всего — цемента.

Котёл отопительный — это устройство на основе закрытого сосуда, в котором теплоноситель (чаще всего вода или пар (паровой котёл)) нагревается до заданной температуры и служит для обеспечения потребителей теплом и (или) горячей водой.

Парогенера́тор — теплообменный аппарат для производства водяного пара с давлением выше атмосферного за счёт теплоты первичного теплоносителя, поступающего из ядерного реактора.

Погружной насос — насос, погружаемый ниже уровня перекачиваемой жидкости. Это обеспечивает подъём жидкости с большой глубины, хорошее охлаждение узлов насоса, и позволяет поднимать жидкости с растворенным в ней газом. Устанавливается в буровых скважинах, шахтных колодцах, технологических ёмкостях.

Гради́рня (нем. gradieren — сгущать соляной раствор; первоначально градирни служили для добычи соли выпариванием) — устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. Иногда градирни называют также охладительными башнями.

Регазифика́ция сжи́женного приро́дного га́за (СПГ) — процесс преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное, после чего он становится пригодным для обычного использования — подачи по трубопроводам потребителям и закачки в газовые баллоны.

Свечи накаливания (также калильные свечи) — детали в дизельном двигателе, в предпусковом подогревателе двигателя, в автономном отопителе салона (кабины) и в калильном карбюраторном двигателе (широко распространены в авиа-, судо-, и автомоделировании), служащие для облегчения его холодного пуска. В отличие от свечей зажигания, они не дают искру, а представляют собой обычный электронагревательный элемент.

Источник http://vpk.name/news/33853_nuzhnyi_li_rossii_korabli_tipa_mistral.html

Автор Олег

Так… заглянул на форум, похоже — дискуссия продолжается! Опять на сцене появляется Олег… т.к. затронута моя любимая тема — энергетические установки. Александр, что вы знаете про энергетическую установку «Кузнецова»? С этого места подробнее, пожалуйста )) А я, как специалист именно по этому типу установки (это моя прямая специальность после окончания ВМУЗа, просто пришлось потом освоить и все другие типы установок, в т.ч. и ядерные ВВР и ЖМТ, и кораблестроение в том числе) послушаю ваши доводы, чем же так вас прельщает применение электродвижения на БОЕВЫХ кораблях. Да, боевые корабли других стран сейчас широко используют электродвижение, т.е. ГТГ или ГДГ генерируют электроэнергию и передают ее через распределительные устройства и циклоконвекторы на ГЭД (установки CODLAG, CODLOG, COGLAG, COGLOG). Но! Является ли этот вариант лучшим и оптимальным именно для боевого корабля? Конечно, можно сказать, что нет протяженной линии вала… меньше вибрация и шумность (даже при отбалансированных линиях вала)… Но в части живучести? А живучесть — это ОСНОВНОЕ свойство БОЕВОГО корабля. Определение живучести: Живучесть — это способность корабля (технических средств) поддерживать и восстанавливать в возможной степени свою боеспособность (работоспособность) при получении боевых и других повреждений. Ну-ка… как мы восстановим работоспособность погруженных забортных ГЭД в случае их отказа без использования дока? А корабль без движения — это уже не корабль, а простейшая мишень. И про КПД электрической передачи вы подумали? Потери энергии в электрической передаче (генераторе, электросетях, преобразователях, ГЭД) составляют до 35 % (КПД механической передачи — 98 %, т.е. потери в линии вала — около 2% на трение в подшипниках и переборочных сальниках). Да, я могу сознаться и раскаяться за всю нашу промышленность, и мне самому от этого грустно, что у нас уже не могу производить мощных ГЭД, особенно погруженного типа. А кто виноват? Кто продал Электросилу Сименсу? Это общая боль, и легче от осознания ее не становится. Но, надеясь, что при закупке корабля Мистраль к нам придут и импортные технологии в части производства тех же ГЭД, я думаю, вы глубоко ошибаетесь. Зачем плодить конкурентов на рынке? Проще договориться поставлять ЗИП и производить ремонтные работы силами поставщика.

Добавлю еще про «общеизвестные проблемы» с КТЭУ «Кузнецова»:

Все наши проблемы, в т.ч. и не только ГЭУ — это неумение эксплуатировать технику. Установка — прекрасная, высокоманевренная, мощная, с высокой степенью живучести. Но! Лень экипажа может доканать любую установку, в т.ч. и с электродвижением. По своему опыту знаю, до какого состояния некоторые экипажи доводят корабли и технику отсутствием предусмотренных ППО и ППР. А такая же в точности КТЭУ стоит на эсминцах 956 проекта, которые у нас купили китайцы. И что? Они довольны до безобразия, и кораблики их ходят и не ломаются, потому что существует такое понятие «культура обслуживания». Зато ресурсные показатели КТЭУ — 100000 часов (с заменой трубок в котлах через 8000 часов, но это типовая операция), и починить многие части можно «на коленках», а у ДЭУ с МОД (малооборотными дизелями, но такие в ГЭУ боевых кораблей не применяются) дотягивает только до 80000 часов, ДЭУ с СОД — до 40000 часов, ДЭУ с ВОД — максимум — 20000 часов работы. ГТУ — 25000-30000 часов, затем — агрегатная замена, в корабельных условиях неремонтопригодны.

Я не хочу расписывать здесь трактаты по живучести кораля. Если вы считаете, что объединение ГЭУ и ВЭУ приводит к улучшению живучести — это ваше глубокое заблуждение. Основными принципами повышения живучести корабля и энергоустановки являются:

1) Дублирование основных систем и механизмов, в том числе с полным и частичным замещением, деление мощности основных механизмов. Объясняю: установка дублирующих технических средств как однотипных, так и аналогичных. В частности для КТЭУ: 2 насоса ПКБТ, ТМН-ЭМН, ТНН-ЭНН, ТГ-ДГ, 2 (или 4) ГТЗА, 4 (или

2) Использование перемычек по средам между эшелонами;

3) Разделение функций ГЭУ и ВЭУ и размещение элементов ВЭУ и ГЭУ в разных частях корабля. Если у вас единая энергосистема выйдет из строя, то без энергии останется и ГЭУ (корабль без хода) и все остальные комплексы-системы-механизмы, в том числе и вооружение. Поэтому важным для боевых кораблей является именно разделение функций, т.к. ВЭУ способна в некоторых случаях продублировать функции ГЭУ. Пример? Наши крейсера 1144, которые под вспомогательными котлами могут давать ход до 18 узлов при остановленных реакторах. Еще примеры? При вышедшей из строя ГЭУ и остановленных ТГ запускаются вспомогательные ДГ и т.д.

4) Рациональное размещение главных и вспомогательных механизмов: т.е. разнесение элементов ГЭУ и ВЭУ по разным отсекам, разделенных вспомогательными отсеками, размещение основного оборудования НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ (т.к. основные способы поражения сейчас — ракеты, и ваша ГТУ, расположенная выше ватерлинии моментально гавкнется), разбиение электростанции на несколько отдельных частей (левый — правый борт, носовая-кормовая и т.д.) это тоже принцип дублирования;

5) Размещение ГРЩ поперек корабля для уменьшения вероятности поражения;

6) Дублирование некоторыми механизмами ВЭУ вышедших из строя механизмов ГЭУ…

7) Рассредоточение основных запасов топлива, масла и других сред по длине корабля;

и т.д. и т.п. Я не собираюсь читать здесь лекцию по основным принципам живучести энергоустановок и корабля ))) Поверьте, за 25 лет в ВМФ, 15 лет проведения испытаний кораблей и 8 лет чтения лекций в ВУЗе по энергоустановкам у меня опыт достаточный…

Александру:

1. Статья одного автора по материалам достижений ЗАРУБЕЖНОЙ кораблестроительной науки ничего не может сказать о наших путях развития кораблестроения. И я считаю, наша кораблестроительная наука ничуть не хуже западной, но принципы обеспечения живучести кораблей для нашего ВМФ отличаются от зарубежных аналогов. Даже взять простой пример: запас плавучести американских АПЛ в надводном положении составляет 8-10 %, для наших АПЛ — 25%. Для нашего ВМФ существуют определенные требования к обеспечению живучести как корабля в целом, так и его ЭУ, и эти требования выработаны не просто так, с чистого листа, а тщательно продуманы исходя из опыта ведения боевых действий, в том числе и зарубежных флотов;

2. В западном кораблестроении давно наметилась тенденция использования гражданских технологий в военном кораблестроении, это позволяет удешевить постройку кораблей и использовать унификцированное оборудование на боевых кораблях и гражданских судах… НО!!! Вся эта унификация не сказывается лучшим образом на живучести корабля;

3. По поводу моего отставания на 10 лет )))) можно только улыбнуться… Я тесно сотрудничаю с 1 ЦНИИ МО — это ведущий НИИ кораблестроения ВМФ, с основными проектными организациями, я постоянно посещаю международные выставки, такие как IMDS (2005, 2007, 2009 годы), НЕВА-2007, 2009 и являюсь их участником. Естественно, на выставках стараюсь набрать как можно больше материалов, в том числе со стендов зарубежных фирм, и с целью своего развития, и с целью донесения последних технических новинок для студентов. Меня, честно говоря, удивляет Ваше «преклонение» перед всем западным, в том числе и перед западным путем развития кораблестроения. Практика доказывает, что не все западное является правильным. Я сейчас не хочу спорить о том, чей путь развития правильнее: наш или западный. Это вопрос риторический, такой же, как и чье образование лучше: наше или западное. Я просто считаю, что принципы и требования, закладываемые в НАШИ корабли НАШЕЙ наукой ничуть не уступают западным. Да, наши корабли может быть и дороже, так как не используется такая глубокая унификация оборудования с гражданским флотом (и это правильно), но они от этого только выигрывают по надежности, живучести и другим характеристикам. Ну а то, что от нашей судостроительной промышленности мало чего осталось благодаря усилиям руководства страны… об этом остается только грустить. И в этом-то все беды как отечественного судостроения, так и ВМФ.

Александр! Ну поймите, наконец! Все статьи, которые Вы приводите в пример, касаются обеспечения живучести ЭУ ГРАЖДАНСКИХ судов (круизных лайнеров). Живучесть ЭУ гражданского судна никак нельзя сопоставить с живучестью ЭУ БОЕВОГО корабля! Ну никак! Принципы подхода к этой проблеме совершенно разные… И еще одно: я не отдаю предпочтение какому-либо типу ГЭУ, я их все достаточно хорошо знаю, многие из них эксплуатировал, и каждая имеет право быть. Но исходя их специфики различных типов ГЭУ имеются определенные предпочтения по их применению, Например, на крупных боевых кораблях, мощность ГЭУ которых достигает 200000 л.с. а то и более, предпочтительнее применять КТЭУ или ЯЭУ, так как паровая турбина легко сможет обеспечить требуемую мощность в одном корпусе. Сколько ГТД необходимо для обеспечения суммарной мощности в 200000 л.с.? 8 единиц, как минимум. При такой схеме ГЭУ, конечно, нецелесообразно использовать суммирующие редукторы и «вешать» по 4 ГТД на 1 линию вала (пусть даже если они и делятся на маршевые и форсажные). Поэтому зарубежные аналоги и используют электродвижение, так как при таком дроблении мощности проще «увязать» между собой несколько электрогенераторов, чем механических устройств. А вообще наш спор более походит на обсуждение вопроса: что лучше — зеленое или сладкое? ))) Вы восхваляете последние достижения зарубежной кораблестроительной «науки», я остаюсь приверженцем нашей (и не только я один))). Спорить об этом можно до хрипоты, и каждый по-своему будет прав.

Я преподавал в Северодвинском филиале Питерской корабелки… кафедра океанотехники и энергетических установок, параллельно участвуя в постройке и испытаниях кораблей на Севмаше. Там в основном готовят кадры для судостроительных и судоремонтных верфей Северодвинска, но есть и выпускники, которые работают, например, в фирме Wartsila… На последнем военно-морском салоне неожиданно встретился с таким ))) Приятная неожиданность. Еще читал лекции и проводил занятия со сдаточными механиками «Горшкова» по его энергетической установке… (кстати, некоторые тоже мои бывшие выпускники)) По просьбе ОТОКа написал для них учебное пособие (около 500 страниц текса, рисунков, диаграмм) по этому типу установки. А так, Анатолий, очень верно Вами подмечено (я уж не стал об этом распространяться) что по боевой устойчивости и энергонасыщенности наши корабли — вне конкуренции. Это наш принцип подхода к требованиям, предъявляемым к боевым кораблям. Здесь вопрос весь в том: что для нас лучше — проще и унифицированней, но с пониженной степенью живучести и боевой устойчивости, либо наоборот. К сожалению, эти требования взаимоисключают друг друга: хочешь дешевле и проще — получи одно, хочешь обеспечить боевую устойчивость — получи другое.

Кстати, одно из знаменитых изречений нашего Великого кораблестроителя и флотоводца С.О. Макарова: «ПОМНИ ВОЙНУ!» Анатолий, еще раз Вам спасибо, вы правильно подметили, что критерий — война. Боевые корабли и строятся для ведения боевых действий, а не для увеселительных прогулок по большому барьерному рифу или Карибскому морю. Только об этом сейчас стали забывать. И особенно этим грешат как раз западные компании, для которых вопрос низкой цены выходит на первое место…

Кстати, очень хорошие статьи, в том числе и по кораблестроению в целом и по корабельной энергетике, есть у Захарова И.Г. Это бывший начальник 1 ЦНИИ МО, умница, замечательный человек. Кто интересуется, почитайте, рекомендую. В интернете они есть (например http://mixzona.ru/referat/referat/8378/) или можно поиск задать Захаров И.Г. И еще, к слову для особых поклонников ГТУ: впервые ГТУ на корабле была применена в российском флоте, ПЕРВЫЙ В МИРЕ РЕВЕРСИВНЫЙ газотурбинный двигатель также был разработан и установлен на корабль советскими конструкторами. Да и на жидкостное отопление мазутом корабельных котлов тоже впервые перешли в нашем флоте, на эсминце «Новик». И котельная форсунка для сжигания жидкого топлива — это изобретение наших, российских инженеров. Также как и многие другие достижения. Например, прямоточные паровые котлы тоже были впервые установлены на советских кораблях. Правда дальше эсминца «Опытный» опыт их использования не пошел, но именно наши, Российские (Советские) теплотехники внесли огромный вклад в развитие прямоточных котлов, которые сейчас широко используются в стационарной энергетике. Так что я лично горжусь НАШИМИ победами в этой области. Нам есть чем гордиться.

Никто и не оспаривает НЕКОТОРЫЕ преимущества электродвижения, такие как: бесшумность работы, пониженные уровни вибрации, отсутствие длинных и протяженных линий вала, перед другими типами передач. А электродвижение, напомню, это не самостоятельный тип энергетической установки, а только один из многочисленных способов передачи энергии главного (-ных) двигателя (-лей) к движителю (-лям). Не буду здесь перечислять и недостатки электрической передачи, они тоже всем известны, особенно для передач переменного тока с их сложностями регулирования частоты вращения (несмотря на компактность), я о них уже упоминал ранее. Вместе с тем могу дать определение энергетической установки (тоже велосипеда не изобрету — это всем известно): корабельная ЭУ — это комплекс технических средств, предназначенный для выработки энергии, необходимой для движения корабля, его маневрирования, а также необходимых видов энергий для обеспечения функционирования корабля в соответствии с его классом и назначением. Заострю внимание на последней фразе: В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССОМ И НАЗНАЧЕНИЕМ. Судя по тому, что Вы являетесь горячим сторонником электродвижения, то предлагаете эти «передовые технологии» ЭУ внедрять повально на все корабли. Но каждый тип корабля имеет присущие ему специфические функции, под которые он, собственно, и проектируется. Т.е. при проектировании корабля прорабатываются различные варианты и выбирается наиболее оптимальный для данного класса. Под эти же функции проектируется и ЭУ корабля. т. е. она должна обеспечивать в максимальной степени функции, возмложенные на данный тип боевого корабля. Грести здесь всех под одну гребенку и ставить повально на все проекты кораблей электродвижение — это все равно, что изобретать универсальный двигатель, который подходил бы всем и во всех случаях — это утопия. Еще раз повторюсь, что ЭУ должна соответствовать типу и назначению корабля! Если вы такой сторонник «прогрессивных технологий», то почему не рассматриваете водометные движители, которые тоже широко сейчас используются в мало- и среднетоннажном кораблестроении не только в западных ВМС, но и у нас? А защищенность и надежность их намного больше, чем винторулевых колонок. И вообще сейчас принцип гидрореактивного движения стал более перспективным, и не только в надводном, но даже в подводном кораблестроении. Пример тому — Борей, гидрореактивный движительный комплекс которого в совокупности с амортизированной кормовой оконечностью прекрасно себя показал на испытаниях! И в чем НАШЕ отставание от запада? В том, что в ТТЗ на корабль отсутствовало упоминание о применении этих колонок и электрической передачи? Так это вопросы к Ген. заказчику. Если бы задан был определенный тип передачи и движителей, я думаю, наша наука и промышленность вполне бы справилась с этим. Только один вопрос: А оно нам надо?

Спасибо взаимное за отвлечение Вашего внимания…

Да, упустил одну реплику:

Впрочем французы на перспективном авианосце в 70 тыс. тонн водоизмещения собираются обойтись лишь двумя MT-30 (и четырьмя ДГУ) не гонятся за рекордным ходом

Вопрос на засыпку: а вы знаете, зачем авианосцу большая скорость? Хочу услышать ваше мнение, почему же французы не гонятся за ней )))

Я не знаю и не могу судить о боевой устойчивости ИХ кораблей, не имея полных данных. А насчет «почему у нас нет» — могу еще раз повторить: Значит таких целей не ставилось, и наша наука не считает необходимым внедрять широко такой принцип движения на боевых кораблях. Это вопрос к 1 ЦНИИ МО — ведущему институту кораблестроения ВМФ, который является законодателем в кораблестроении, в том числе изучая опыт иностранных ВМС и проводя собственные исследования. Полагаю, что такие вопросы прорабатывались, но от этого типа движительных установок по каким-то причинам отказались… Я знаю, что его представители посещают иностранные выставки, например Евронаваль, и наверняка знают все модные тенденции.

Полные хода авианосцу нужны НЕ ТОЛЬКО для обеспечения взлета, как вы написали, в безветренную погоду, хотя и при ветре поток воздуха при движении корабля против ветра лишним не будет. Высокие скорости нужны для обеспечения посадки, так как при посадке из скорости самолета вычитается скорость корабля, в результате относительная скорость самолета становится меньше на ~ 60 км/час (30 — 32 узла). Я смотрю, у вас привычка ссылаться на различные статьи, порой не зная предмета. Вторая часть рассуждений ваших флотских механиков — это полный бред! Покажите это любому специалисту по КТЭУ, он просто рассмеется. Это лишний раз подтверждает, какие люди сейчас обслуживают наши установки и почему они постоянно выходят из строя. А ссылки на некомпетентные статьи — не предмет спора… При всем моем уважении. Давайте не будем лучше спорить на темы, в которых я — профессионал (я имею ввиду КТЭУ) а вы, увы, дилетант, который может только повторять чьи-то слова…

В обвинениях Вас в некомпетентности я не голословен. Могу хотя бы сказать об этом: причем форсирование мощностей осуществляется за счет увеличения давления топлива при подаче в котельную установкую Полный бред, так как топливная система ВНК работает на переменном давлении топлива, и давление топлива в ней изменяется по «пилообразному» закону, становится максимальным перед моментом включения каждой очередной форсунки (3, 4, 5 и 6), и не может превышать значения 40 кгс/см2 — максимального давления, развиваемого топливным насосом… Закон изменения давления топлива задается программным регулятором давления топлива, а секундный расход топлива в топку регулируется регулятором давления пара, использующим в качестве импульсов сигналы по заданному и текущему давлению пара, и сигнал перепада давления газа на направляющем аппарате ТНА. Уточняю: сигнал по перепаду давления газа в направляющем аппарате ТНА используется в регуляторе расхода воздуха… который воздействует на турбонаддувочный агрегат, а не в РДП. РДП только сравнивает фактическое и заданное давление пара и, в зависимости от их расхождений, увеличивает или уменьшает расход топлива в котел. Регулирование при этом осуществляется регулирующим топливным золотником, включением-отключением очередной форсунки с помощью золотников топливного блока, подающих воду системы автоматического регулирования к сервоприводам топочных устройств, изменением оборотов топливного насоса, а закон изменения давления топлива перед топливным блоком задается ПРДТ (программным регулятором давления топлива). Надеюсь, я Вас убедил в своей компетентности? Так что давайте не будем спорить со мной на такие «опасные» для вас темы ))))

)))) Извините, но повеселился от души )))) Присылайте еще такие же высказывания «флотских механиков», я их буду студентам показывать ))) Посмеемся вместе ))) Кстати, я капитан 2 ранга… и тоже флотский механик )))

И последнее… Я участвовал в межведомственных испытаниях котла КВГ-3Д, который был изготовлен для «Горшкова» пару лет назад и испытывался на стенде СКБК. Гоняли его на всех возможных режимах. Котел отработал отлично! На «Горшкове» будет стоять вместо гидравлической — электронная система управления котлами — ЛСУ КВГ. Но знаете что я скажу Вам? И это, к сожалению, не только мое мнение, а мнение многих КОМПЕТЕНТНЫХ флотских людей, которым приходилось эксплуатировать (не ваших «флотских механиков», естественно), электронная система достаточно хорошо работает на стационарных режимах, но никуда не годится на переменных… Лучше той гидравлики, которая стояла изначально, еще пока ничего не придумали.

1. На личности я не переходил;

2. Объясняю, откуда на флоте столько недоучек. Все люди, которые сейчас занимаются эксплуатацией, заканчивали училище в лихих 90-х годах. Ни о каком обучении качественном в те времена не могло быть и речи. Люди просто выживали, отсюда и неисправная техника, и элементарная лень открыть инструкцию и выучить матчасть;

3. Что вахтенный офицер может толкового сказать о котлах? Только то, что где-то когда-то краем уха слышал… Вахтенные офицеры назначаются из люксовских боевых частей: штурманы, минеры, артиллеристы, связисты и т.д., про которых мы всегда шутили, что для них за 3-м отсеком сразу идут винты;

4. Котельная группа ПРК «Москва» точно такая же, как и у других проектов: 1134-А, 956, 1143. Начиная с установки крейсера проекта 58 на корабли поставлялась унифицированная установка с высоконапорными котлами и ГТЗА ТВ-12. Менялись только некоторые модификации основных механизмов: котлы КВН 95/64, 98/64, 98/64-II, 98/64-IIМ, КВГ-3… и т.д., турбонаддувочные агрегаты: ТНА-2, ТНА-3, ТНА-4… Также как и модификации ГТЗА ТВ-12.

5. Продолжая предыдущий пункт, котлы КВН-98/64 практически ничем не отличаются от КВГ-3. У КВГ-3 по сравнению с КВН-98/64 увеличена толщина стенки труб испарительной части, несколько изменены диаметры труб с 25 до 30 мм испарительной части и соответственно число труб, чуть изменена конструкиция экономайзера. В остальном это тот же самый котел;

6. Форсунки вводятся в действие попарно только 1 и 2. Начиная с 3-й они включаются по одной. Вы опять ссылаетесь на некомпетентных авторов и мне тоже, увы, отвечать на такие глупости просто не хочется;

7. Хотелось бы узнать мои ошибочные знания об автоматике котла, какие конкретно? Я эксплуатировал эти котлы, я проводил их испытания;

8. Спасибо за очередные смешные фрагменты, возьму их в свою копилку для студентов: про особо очищенный дистиллят — это просто песня. Нет такого понятия «котельная вода». Есть питательная вода, есть котловая вода. Питательная — это то, что поступает в котел, котловая — это то, что находится внутри контура циркуляции. Для каждого типа воды есть свои показатели качества, которые должны поддерживаться в соответствии с установленным водным режимом работы котла…

Все, мне надоело тоже распинаться здесь и объяснять прописные истины, известные для любого механика, который, конечно, не относится к категории «вахтенных офицеров»… Я ухожу, мне не интересно обсуждать свою специальность с дилетантом.

Извините, Александр! Если бы вы просили рассказать, как на самом деле обстоят дела и как все утроено и работает, в таком ключе я бы с удовольствием вел беседу и рассказывал интересующие вас и других технические подробности. И не только в части КТЭУ, но и любых других типов ЭУ. Но когда вы на знания подсовываете мнение некомпетентных людей и выдержки из различных сомнительных статей, а не приводите свои личные знания, я в споре чувствую себя идиотом. В обучении механиков сдаточной команды и студентов я всегда старался не только объяснить с точки зрения теории те процессы, которые происходят в высоконапорных котлах на различных режимах их работы, но и привить определенную культуру их обслуживания, передать свой опыт эксплуатации. Честь имею… Олег.

Я с удовольствием отвечу на любые вопросы, если они не затрагивают «закрытых» данных и я в них достаточно компетентен ))

Цитата: …По самым приблизительным подсчетам, контракт на покупку одного готового корабля и лицензии на производство еще трех потянет на 1 млрд евро (около 44 млрд рублей). Понятно, что при таких тратах флоту на чем-то нужно сэкономить. В сложившейся ситуации АПЛ типа «Борей» как раз та самая статья — лодка стоит около 23 млрд рублей. Ракета «Булава» — 800 млн. А без ракет «Бореи» — никому не нужные атомные баржи…

И это называется дешевый корабль? Самое высокотехнологичное изделие в мире — атомный подводный крейсер — стОит меньше какого-то надводного корабля, пусть даже и большого…