1. Где родился Островский:

а) в Москве +

б) в Петербурге

в) в Великом Новгороде

2. Какое образование получил Островский:

а) филологическое

б) юридическое +

в) экономическое

3. Укажите год рождения Островского:

а) 1803

б) 1820

в) 1823 +

4. К какому сословию принадлежала семья Островского:

а) разночинцы +

б) крестьяне

в) мещане

5. С кем обвенчался А.Н. Островский:

а) с Анной Васильевной Толстой

б) с Натальей Кирилловной Нарышкиной

в) с Марией Васильевной Бахметьевой +

6. Сколько лет прожил А.Н. Островский с Агафьей Петровной:

а) 10 лет

б) 20 лет +

в) 30 лет

7. Сколько детей, оставшихся в живых, было у А.Н. Островского:

а) 5

б) 7

в) 6 +

8. Кто назначил А.Н. Островскому ежегодную пенсию в 3 тысячи рублей:

а) император +

б) министерство доходов

в) пенсионный фонд

9. Председателем какого общества, созданного в 1874 году, А.Н. Островский оставался до самой смерти:

а) общество режиссёров и актёров

б) общество театральных руководителей

в) общество русских драматических писателей и оперных композиторов +

10. Какой кружок основал А.Н. Островский:

а) народный кружок

б) аристократический кружок +

в) крестьянский кружок

11. По какой причине А. Н. Островский – «отец русского национального театра»:

а) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие прогрессивной русской драматургии +

б) его перу принадлежит сорок семь пьес

в) построил здание Малого театра

12. Какому произведению А.Н. Островского Н.А. Добролюбов посвятил статью «Луч света в тёмном царстве»:

а) «Поздняя любовь»

б) «Гроза» +

в) «Бесприданница»

13. Сколько лет насчитывает литературная и театральная деятельность Островского:

а) 40 +

б) 10

в) 20

14. В какую командировку был отправлен А.Н. Островский великим князем Константином Николаевичем:

а) на передовую в качестве военного журналиста

б) археологические раскопки

в) изучение и описание различных местностей России +

15. Сотрудником какого журнала становится А.Н. Островский с 1856 года:

а) Современник +

б) Русский вестник

в) Отечественные записки

16. Действия какой пьесы Островского происходят в вымышленном городе Калинове:

а) «Бесприданница»

б) «Гроза» +

в) «Доходное место»

17. Какую из пьес А.Н. Островского показали первую на сцене Малого театра:

а) «Богатые невесты»

б) «Бедность не порок»

в) «Не в свои сани не садись» +

18. Автором какой пьесы Островский не является:

а) «Гроза»

б) «На дне» +

в) «Доходное место»

19. Какую жизнь описывал А.Н. Островский в своих произведениях:

а) дворянские будни

б) светские развлечения

в) купеческий быт +

20. Какую деятельность осуществлял Островский во время руководства московскими театрами:

а) нанимал актёров

б) отвечал за репертуар +

в) заведовал финансами

21. Сколько лет прожил А.Н. Островский:

а) 63 года +

б) 40 лет

в) 28 лет

22. Какой премией был награждён Островский за свой вклад в развитие театра:

а) Ломоносовской

б) Уваровской +

в) Демидовской

23. Кем был отец А.Н. Островского:

а) секретарём в министерстве

б) послом

в) коллежским асессором +

24. В деятельности какого журнала Островский принимал участие:

а) «Москвитянин»

б) «Современник» +

в) «Колокол»

25. Кем был дед А.Н. Островского:

а) полководцем

б) министром

в) священником +

26. Какое произведение принесло литературную известность молодому Островскому:

а) «Бедность не порок»

б) «Свои люди — сочтёмся» +

в) «Доходное место»

27. Какая была последняя работа А.Н. Островского перед смертью:

а) перевод «Антония и Клеопатры» У. Шекспира +

б) Сердце не камень

в) драма «Гроза»

28. Где умер А.Н. Островский:

а) во дворце императора

б) на улице Петербурга

в) в своём имении Щелыково +

29. Что устроила Московская дума в память о великом писателе:

а) читальню имени А.Н. Островского +

б) театр имени А.Н. Островского

в) поминальный вечер

30. Укажите год смерти Островского:

а) 1873

б) 1886 +

в) 1881

» Тесты онлайн » Тест по биографии Островского с ответами

- Просмотров: 1 086

На этой странице Вы можете пройти Тест по биографии Островского с ответами!.

онлайн со своего телефона на Android, iphone или пк в любое время.

- Вопрос 1 из 11

Укажите годы жизни Островского:

- 1803-1873

- 1820-1892

- 1821-1881

- 1823-1886

Пояснение: Александр Николаевич Островский родился 31 марта (12 апреля) 1823 года, умер 2 (14) июня 1886 года.

- Вопрос 2 из 11

Где родился Островский?

- В Петербурге

- В Москве

- В Великом Новгороде

- В Ярославле

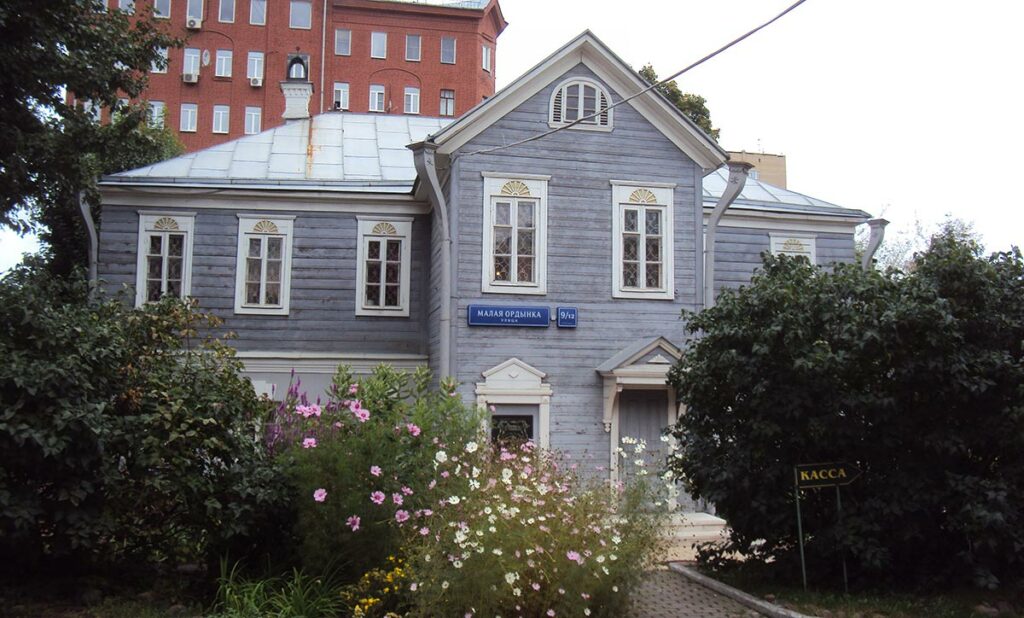

Пояснение: Островский родился в Замоскворечье, вблизи центра Москвы, на Малой Ордынке.

- Вопрос 3 из 11

К какому сословию принадлежала семья Островского?

- Мещане

- Дворяне

- Крестьяне

- Разночинцы

Пояснение: Отец Александра Николаевича окончил духовную семинарию, однако выбрал путь не священнослужителя, а служебного стряпчего. Дослужившись до чина коллежского асессора, в 1839 году получил дворянство.

- Вопрос 4 из 11

Какое образование получил Островский?

- Экономическое

- Филологическое

- Юридическое

- Историческое

Пояснение: Отец мечтал, чтобы Александр стал юристом, и в 1840 году после окончания Московской губернской гимназии тот поступил на юридический факультет Московского университета.

- Вопрос 5 из 11

Какое произведение принесло литературную известность молодому Островскому?

- «Доходное место»

- «Лес»

- «Свои люди — сочтёмся»

- «Бедность не порок»

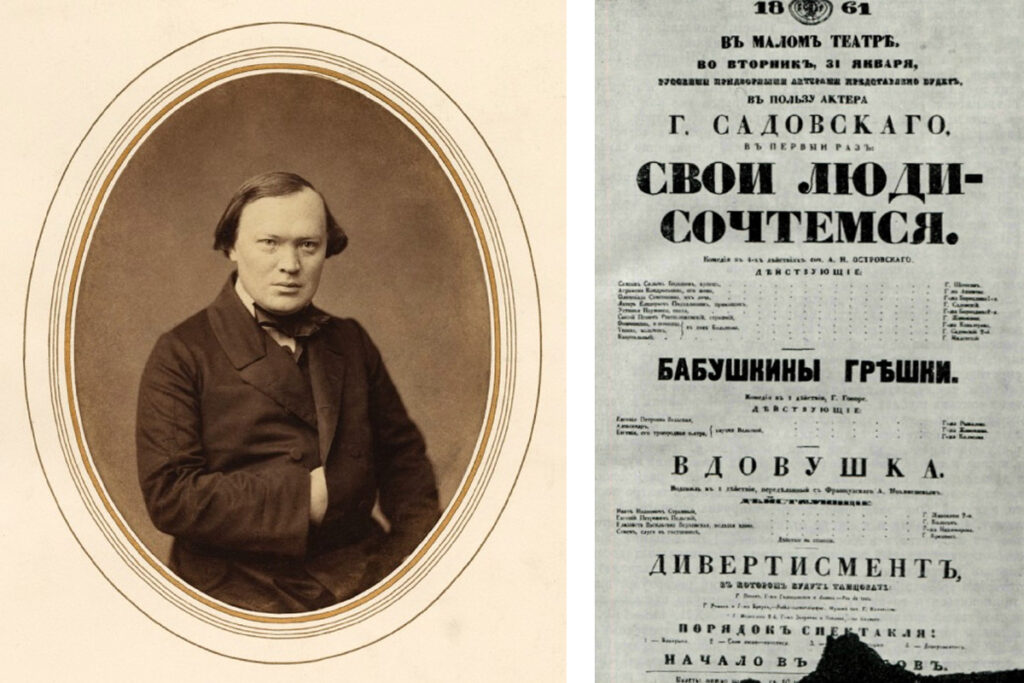

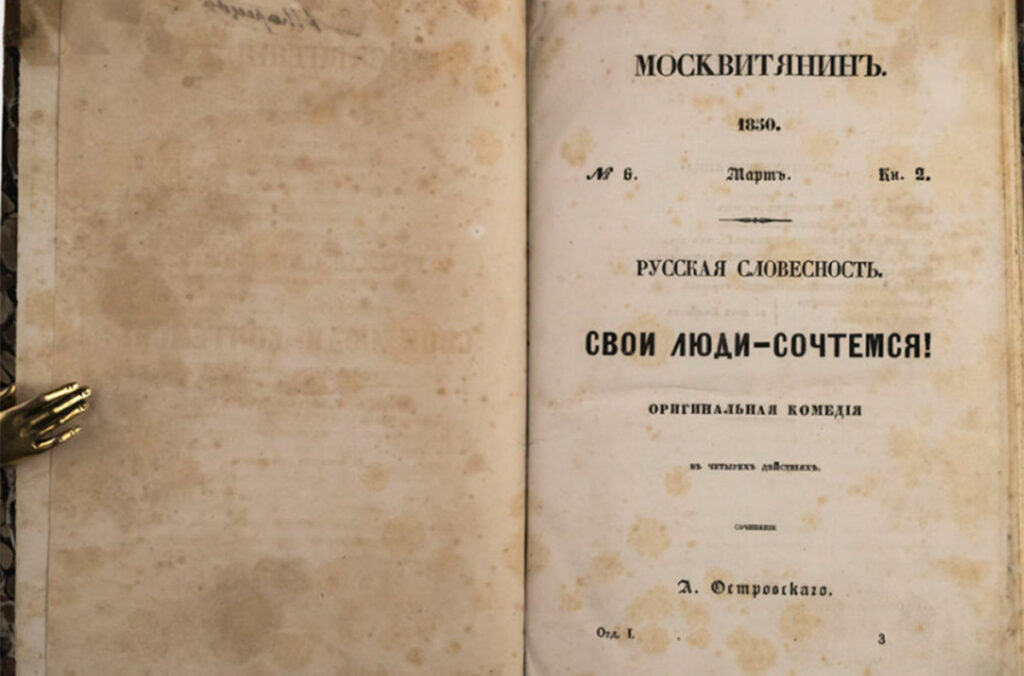

Пояснение: Литературную известность Островскому принесла комедия «Свои люди — сочтёмся!», опубликованная в 1850 году в журнале университетского профессора М. П. Погодина «Москвитянин».

- Вопрос 6 из 11

В деятельности какого журнала Островский принимал участие?

- «Современник»

- «Москвитянин»

- «Отечественные записки»

- «Колокол»

Пояснение: С 1856 года Островский стал постоянным сотрудником журнала «Современник».

- Вопрос 7 из 11

Какой премией был награждён Островский за свой вклад в развитие театра?

- Ломоносовской

- Пушкинской

- Демидовской

- Уваровской

Пояснение: В 1863 году Островский был награжден Уваровской премией (за пьесу «Гроза») и избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

- Вопрос 8 из 11

Какую деятельность осуществлял Островский во время руководства московскими театрами?

- Заведовал финансами

- Отвечал за репертуар

- Нанимал актёров

- Занимался цензурной обработкой представляемых пьес

Пояснение: Островский был заведующим репертуарной частью.

- Вопрос 9 из 11

Автором какой пьесы Островский НЕ является?

- «Гроза»

- «Доходное место»

- «На дне»

- «Бесприданница»

Пояснение: Александр Николаевич написал следующие произведения: «Гроза», «Доходное место», «Бесприданница». Пьеса «На дне» принадлежит Максиму Горькому.

- Вопрос 10 из 11

Действия какой пьесы Островского происходят в вымышленном городе Калинове?

- «Гроза»

- «Бесприданница»

- «Лес»

- «Доходное место»

Пояснение: Речь идет о пьесе «Гроза», в которой «…Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом…»

- Вопрос 11 из 11

Сколько лет насчитывает литературная и театральная деятельность Островского?

- 7

- 10

- 12

- 40

Пояснение: Литературная деятельность Островского насчитывает 40 лет. Свои первые произведения он написал в 1846 году (сценки из купеческого быта, зарисовки будущей комедии «Свои люди — сочтёмся!»). Александр Николаевич продолжал писать и заниматься театральной деятельностью вплоть до своей смерти в 1886 году.

GDZTest.com

Программы для разных классов

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

© GDZTest.com 2022. Учебники, ГДЗ, решебники, тесты, рефераты

Вопросы на знание биографии писателя

- Как звали Островского?

- Годы жизни Островского?

- Где родился Островский?

- К какому сословию принадлежала семья Островского?

- Какое образование получил Островский?

- Какое произведение принесло литературную известность молодому Островскому?

- В деятельности какого журнала и с какого времени Островский принимал участие?

- В каком году, за что, какой премией был награждён Островский за свой вклад в развитие театра?

- Какую деятельность осуществлял Островский во время руководства московскими театрами?

- Перечислите произведения Островского. ( не менее 5)

- Сколько лет насчитывает литературная и театральная деятельность Островского?

- Какой кружок основал Островский и в каком году?

- Какие известные люди посещали дом Островского?

- Личная жизнь писателя

- Где и когда похоронили Островского?

Вопросы на знание биографии писателя

1. Как звали Островского?

2. Годы жизни Островского?

3. Где родился Островский?

4. К какому сословию принадлежала семья Островского?

5. Какое образование получил Островский?

6. Какое произведение принесло литературную известность молодому Островскому?

7. В деятельности какого журнала и с какого времени Островский принимал участие?

8. В каком году, за что, какой премией был награждён Островский за свой вклад в развитие театра?

9. Какую деятельность осуществлял Островский во время руководства московскими театрами?

10. Перечислите произведения Островского. ( не менее 5)

11. Сколько лет насчитывает литературная и театральная деятельность Островского?

12. Какой кружок основал Островский и в каком году?

13. Какие известные люди посещали дом Островского?

14. Личная жизнь писателя

15. Где и когда похоронили Островского?

Ответы к вопросам на знание биографии Островского

- Александр Николаевич Островский

- Александр Николаевич Островский родился 31 марта (12 апреля) 1823 года, умер 2 (14) июня 1886 года.

- Островский родился в Замоскворечье, вблизи центра Москвы, на Малой Ордынке.

- Отец Александра Николаевича окончил духовную семинарию, однако выбрал путь не священнослужителя, а служебного стряпчего. Дослужившись до чина коллежского асессора, в 1839 году получил дворянство. (разночинцы)

- Отец мечтал, чтобы Александр стал юристом, и в 1840 году после окончания Московской губернской гимназии тот поступил на юридический факультет Московского университета.

- Литературную известность Островскому принесла комедия «Свои люди — сочтёмся!», опубликованная в 1850 году в журнале университетского профессора М. П. Погодина «Москвитянин».

- С 1856 года Островский стал постоянным сотрудником журнала «Современник».

- В 1863 году Островский был награжден Уваровской премией (за пьесу «Гроза») и избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

- Островский был заведующим репертуарной частью.

- «Гроза», «Доходное место», «Бесприданница», «Бедность-не порок» и др.

- Литературная деятельность Островского насчитывает 40 лет. Свои первые произведения он написал в 1846 году (сценки из купеческого быта, зарисовки будущей комедии «Свои люди — сочтёмся!»). Александр Николаевич продолжал писать и заниматься театральной деятельностью вплоть до своей смерти в 1886 году.

- Островский основал Артистический кружок в 1866 году, благодаря которому появилось много талантливых людей в театральном кругу.

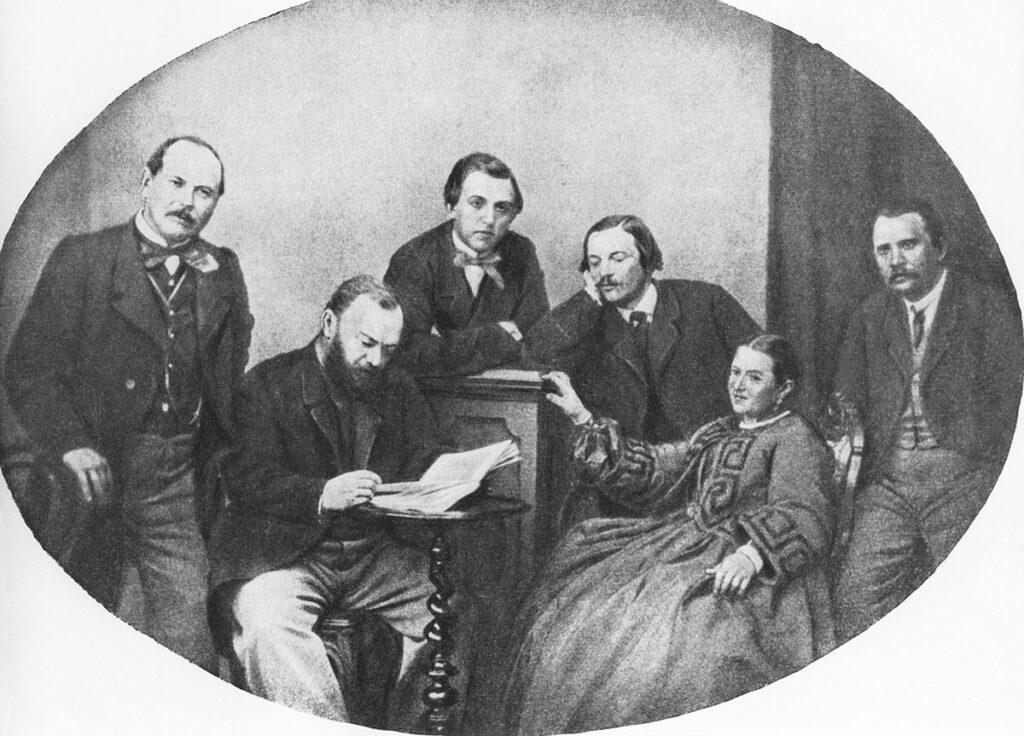

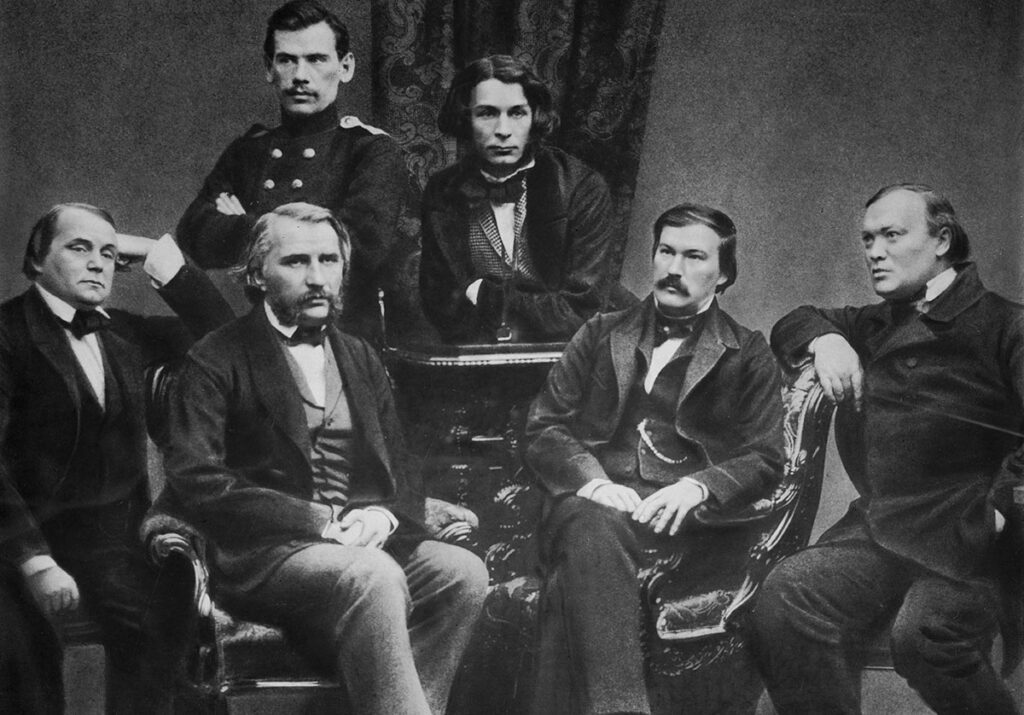

- Дом Островского часто посещали известные люди, среди которых И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, Иван Тургенев, А. Ф. Писемский, Фёдор Достоевский, П. М. Садовский, Михаил Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Пётр Чайковский, М. Н. Ермолова и другие.

- Драматург жил с женщиной из простой семьи – Агафьей, которая не имела образования, но была первой, кто читал его произведения. Она поддерживала его во всем. Все их дети умерли в раннем возрасте. С ней Островский прожил около двадцати лет. А в 1869 году женился на артистке Марии Васильевне Бахметьевой, которая родила ему шестеро детей.

- Островский умер 2(14) июня 1886 года в своём имении. Писателя похоронили рядом с отцом, в селе Николо-Бережки Костромской губернии.

Александр Островский сказал однажды: «Я и есть русский театр». И это не преувеличение: он не только написал для театра 47 пьес – целый репертуар! – он знал театр сверху донизу: как руководить театром, формировать репертуар, готовить актеров, репетировать пьесу, бороться за достойную оплату труда, помогать состарившимся или попавшим в беду театральным служащим.

Родители Островского были оба выходцами из духовенства: дед по отцу был священником, дед по матери – пономарем, бабка по матери – просвирней. Той самой московской просвирней, которые, по мнению Пушкина, говорили самым правильным и чистым русским языком.

Жили Островские в Замоскворечье – в тихом, уютном и, как говорили, самом благочестивом уголке Москвы, где на каждом шагу церковь, в палисадниках сирень, а из домов пахнет какими-нибудь кулебяками.

Замоскворечье населяли мещане, купцы, мелкое чиновничество, духовенство, словом, будущие герои пьес Островского. Ему с детства знакомы были и нравы этой среды, и язык, которым здесь говорили. Более того, у него была чудесная няня, Авдотья Кутузова, которая рассказывала ему русские сказки и пела русские песни.

Отец, мама, мачеха

Отец Островского не пошел по духовной стезе, хотя окончил семинарию и Московскую духовную академию. Он выбрал статскую службу, стал судейским стряпчим и в 1838 году, дослужившись до коллежского асессора, получил дворянство, полагавшееся чиновникам 8-го класса и выше.

Как вспоминал друг Островского Николай Берг, в доме Островских «с утра до ночи толклись купцы, решая разные свои вопросы», в том числе вопросы банкротства; «Не мудрено, что язык купцов стал некоторым образом его языком. Он усвоил его себе до тонкости».

Мама будущего драматурга занималась детьми. У детей были учителя танцев и пения, маленький Саша учил французский и немецкий. Мама умерла, когда ему было всего восемь лет, после рождения близнецов, которые потом тоже умерли; всего в семье было восемь детей, из них четверо не дожили до совершеннолетия. Александр был старшим. Отец заботился о детях, нанимал им хороших учителей, дети могли пользоваться большой отцовской библиотекой.

Когда Александру было тринадцать, отец снова женился на шведской баронессе Эмилии фон Тессин. Об отношениях подростка с мачехой сведения сохранились самые противоречивые; впрочем, она со всей серьезностью отнеслась к образованию детей.

Еще в гимназии Александр увлекся литературой и театром, играл в драматическом кружке и с восторгом рассказывал товарищам о знаменитых актерах, которых видел в театре. В 17 лет он окончил гимназию и по требованию отца поступил в Московский университет на юридический факультет.

Он стал пропускать занятия, часто ради театральных спектаклей, затем несколько раз пересдавал экзамен по римскому праву и так и не сдал его, после чего был отчислен из университета. С этого момента начался затяжной конфликт отца и сына, который продолжался до самой смерти Островского-старшего.

Островский-канцелярист и первые пьесы

По настоянию отца Александр пошел работать канцеляристом в Совестной суд, затем в Коммерческий суд. В Совестном суде обычно рассматривали дела, не связанные со злым умыслом: например, преступления, совершенные людьми с психическими заболеваниями или умственной отсталостью; внитрисемейные дела; дела несостоятельных должников. Одной из задач суда было добиться примирения сторон.

Островский прослужил в судах 17 лет. Говорят, писателю нужно «узнать жизнь»; в этом смысле у Островского была огромная практика – столько разных людей он видел, столько жизненных перипетий.

Первая его пьеса, которую он с успехом читал у профессора Шевырева в 1847 году, «Семейная картина» (сначала она называлась «Картина семейного счастия»), изображала купеческую семью Пузатовых, где 19-летнюю девушку брат хочет выдать замуж за старика-купца. Брат прекрасно знает, что жених – отъявленный плут, но уверен, что сможет его перехитрить и всучить ему негодное приданое. Между тем будущая невеста и жена брата отпрашиваются в монастырь на богослужение, но отправляются гулять.

Цензор дал резко отрицательный отзыв об этой пьесе: «Судя по этим сценам, московские купцы обманывают и пьют, а купчихи тайком гуляют от мужей». Пьесу запретили к постановке, и лишь много позже Островский получил разрешение ее поставить.

Но свой литературный стаж он отсчитывал от дня чтения пьесы у Шевырева: «Самый памятный для меня день в моей жизни 14 февраля 1847 года. С этого дня я стал считать себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание».

«Свои люди – сочтемся»

Запретили и другую его пьесу, с которой он по-настоящему вошел в литературу, «Свои люди – сочтемся», опубликованную в 1850 году в «Москвитянине». Основой для нее стали многочисленные дела о банкротстве, с которыми он имел дело в суде. Пьеса сначала так и называлась – «Банкрот», «Несостоятельный должник».

Купец Большов объявляет себя банкротом, заранее переписав все свое имущество на приказчика Лазаря Подхалюзина, которого женит на своей дочери Липочке: свои люди, сочтемся. Когда Большов, уже сидящий в долговой яме, должен начать выплачивать долги кредиторам – по 25 копеек за рубль долга, – и зять, и дочь отказываются дать ему денег: самим нужны, да и Большов не велел кредиторам больше 10 копеек давать.

Дочка обиженно добавляет: «Я у вас, тятенька, до 20 лет жила – свету не видала. Что ж, мне прикажете отдать вам деньги да самой опять в ситцевых платьях ходить?» На эту пьесу жестоко обиделось купечество, чье крепкое честное слово Островский подвергал сомнению, и цензура тоже наложила на нее запрет. Более того, по личному распоряжению Николая I Островского отдали под негласный полицейский надзор, который был с него снят только после смерти царя.

При чтении пьесы «Свои люди – сочтемся» присутствовал Гоголь; Погодин, редактор «Москвитянина», передал Островскому добрый гоголевский отзыв о пьесе. С этих пор Островский вошел в узкий круг молодых авторов «Москвитянина», среди которых были Аполлон Григорьев, Мельников-Печерский, Писемский; они вдохнули новую жизнь в журнал, придерживавшийся официальной доктрины «православия, самодержавия, народности».

Журнал в это время ориентировался на те слои российского населения, которые не были затронуты влиянием западной цивилизации. Если славянофилы видели опору в крестьянстве, то «москвитяне» считали классом, на который можно опираться, русское купечество.

Островский, впрочем, не особенно обольщался по поводу добрых нравов купечества, как показывают уже первые его пьесы.

Купеческая среда в его пьесах рождает самых разных героев – смешных, глупых, самовлюбленных, страшных, гордых или склонных к подхалимству, трусливых или отчаянных.

Особенно хороши у него в пьесах молодые купеческие дочки и жены: ведь в каждом театре есть примадонна, и ей нужна хорошая роль. Иногда коварные, иногда легкомысленные, иногда цельные, гордые, страстные – они всегда интересны, и примадоннам всегда есть что играть.

Агафья Ивановна

Некоторые исследователи считают, что прототипом для одной из таких сильных и страстных натур, Параши из «Горячего сердца», стала гражданская жена Островского Агафья Ивановна, с которой он познакомился в 1849 году и союз с которой стал еще одним поводом для конфликта с отцом.

Ученые полагают, что ее родители были крепостными, которые смогли выкупить себя из неволи, и женитьба на ней была бы мезальянсом для относительно новоиспеченного дворянина Островского. Отец требовал расстаться с ней, Агафья уже была беременна, Островский не захотел ее оставлять и поселился вместе с ней в небольшом деревянном доме совсем рядом с отцовским домом. Отец денег не давал, он жил своими судебными и литературными заработками.

Наследники Островского от второго, законного брака с Марией Бахметьевой очень старались стереть всякую память о первом невенчанном браке, так что очень долгое время никто не знал даже фамилии Агафьи Ивановны.

В своей семье Островский был совершенно счастлив, хотя жила молодая пара очень бедно. Агафья Ивановна умела наладить быт даже при очень скудных средствах. Мемуаристы вспоминали, что она прекрасно пела народные песни, что давала Островскому много советов по поводу его пьес – вот это хорошо, а вот так не говорят…

Она ясно осознавала социальное неравенство с мужем – они нигде не появлялись вместе, да их бы и не приняли, она пряталась от посетителей, кроме тех, кому доверяла (среди них, кстати, был и Лев Толстой).

У Островского и его Гаши было четверо детей, все они считались незаконными. Трое умерли в детстве, один, Алексей Александров – когда ему было за двадцать. Агафья умерла, когда ей было чуть больше сорока, и Островский остался совсем один.

«Гроза» и Волга

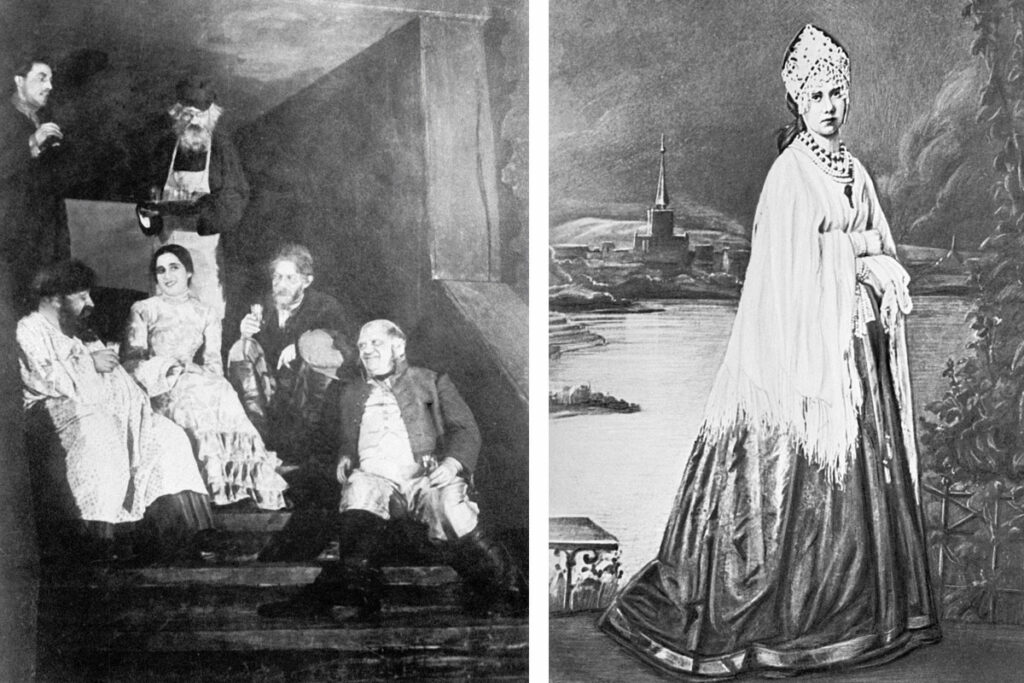

Еще при жизни Агафьи Ивановны у него были увлечения, и главным из них стала актриса Любовь Косицкая – и прототип, и первая исполнительница Катерины в «Грозе». В основу монологов Катерины о ее детстве легли воспоминания Косицкой; она много рассказывала Островскому о себе.

Она обратила на себя его внимание еще тогда, когда взяла для бенефиса роль порывистой, влюбчивой купеческой дочки Дуни из пьесы «Не в свои сани не садись»; золотоволосая Косицкая в простом ситцевом платье совершенно очаровала публику.

Был очарован Косицкой и сам автор пьесы; впрочем, она очень строго сказала ему, что не хочет отнимать его любви у другого человека. Со временем она увлеклась купеческим сыном, который швырялся деньгами, дарил ей дорогие подарки, а потом, когда они сошлись, обобрал и разорил ее.

Ударом для Островского стало не то, что Косицкая предпочла ему другого, а то, кого она ему предпочла; тоже история как будто из его пьесы. Любовь Косицкая умерла рано, через год после Агафьи Ивановны.

«Гроза» вряд ли стала бы той «Грозой», которую мы знаем, если бы не личные впечатления автора от путешествия по Волге.

В 1856 году его включили в состав литературно-этнографической экспедиции по реке под руководством великого князя Константина Николаевича. Участники экспедиции поделили Волгу на участки, каждый должен был два лета подряд работать на одном из них, записывая местные словечки, собирая информацию о том, как живут люди по берегам реки, чем занимаются, как зарабатывают на жизнь, чем торгуют, во что одеваются.

Островский работал в верховьях Волги, записал множество интересных сведений, местных словечек, историй. После этого в «Грозе» появилась Волга как самостоятельное действующее лицо. От нее – простор, широта, стремление к полету.

А город Калинов – душит, сковывает, взлететь не дает; конфликт в пьесе не только столкновение характеров, но и столкновение воли и неволи, волжской свободы и душных купеческих домов с их высокими заборами и тяжелыми засовами.

Островский заставил актеров жить на сцене

Островский принес в русскую драматургию необычайно много нового; его имя называют среди столпов, на которых держится русский театр, наряду с Фонвизиным, Грибоедовым и Гоголем. И, конечно, он гораздо дальше прошел по пути создания национального театра – и реалистического театра, – чем каждый из предшественников.

Чтобы играть в пьесах Островского, актерам надо было пересмотреть свою привычную манеру декламации, восходящую еще к театру классицизма, и начать жить на сцене; не себя вносить в роль, а отказываться от себя и вживаться в своего персонажа; говорить не книжным языком, а живым простонародным; отказаться от скудного запаса заученных жестов и начать жить на сцене.

Каждому актеру в пьесах Островского было что играть – даже если роль самая маленькая, в несколько реплик. Критики отмечали, что зрителей захватывает даже не столько сюжет (он может быть и самым немудрящим), сколько сама языковая стихия пьесы.

Именно в этих пьесах особенно ярко заблистал талант Прова Садовского и Сергея Васильева. Впрочем, Михаил Щепкин Островского не принял, с первой репетиции «Грозы» демонстративно ушел, инициировав конфликт, который один из современников назвал «войной армяков с фраками». Щепкин, представитель «западничества» в театре, переигравший сотни ролей в водевилях, исполнитель не только главных ролей в классических русских и иностранных пьесах, но и вечный благородный отец в сотнях водевилей, не мог принять театра Островского.

Островский привел на театральную сцену мелких чиновников и купцов, приказчиков и свах, странниц-богомолок и нянек, мещан и разорившихся дворян – уже не этнографических «русских типов», а живых людей с их смешными, глупыми, трагическими речами, с их мелкими проблемами, возвышенными мечтами, небольшими огорчениями или огромным горем.

Он пошел тем же путем, которым в прозе шел Тургенев, а в поэзии Некрасов: все они учили русскую литературу говорить о незнатном человеке в первую очередь как о человеке, не обращая внимания на сословия, классы, чины, звания.

Они учили видеть не только своеобразие речи с ее диалектными или просторечными словечками, но и человеческую душу, прекрасную или безобразную – «горячее сердце» Параши из одноименной пьесы или жуткую, вымороженную скупостью душу отставного чиновника Михея Михеича Крутицкого из «Не было ни гроша, да вдруг алтын».

Недаром из «Москвитянина» Островский ушел к Некрасову в «Современник» – и не потому, что это был лучший литературный журнал страны, и не потому, что Некрасов хорошо платил авторам, а потому, что они совпадали в главном – во взгляде на человека вообще и на человека из народа в частности.

Любовь зрителей и заработки драматурга

Все это принесло Островскому огромную любовь демократического зрителя, а вот больших доходов не принесло. Он не раз жаловался в письмах друзьям, что не может позволить себе отдыхать даже летом: вынужден без конца работать, чтобы к новому театральному сезону была новая пьеса – и чтобы прокормить семью.

Семья у него скоро появилась и быстро разрослась: через два года после смерти первой жены он женился на молодой актрисе Марии Бахметьевой; у них появилось шестеро детей. А заработки драматурга, даже самого успешного, были ничтожными: с каждого представления в императорских театрах он получал четыре рубля, в провинциальных – вовсе ничего.

Островский принимал деятельное участие в создании (в 1859 году) и работе Литературного фонда, который в конце концов добился права драматургов, оперных либреттистов и композиторов получать адекватную их труду оплату, а кроме того, занимался выплатой пенсий престарелым писателям, их вдовам и сиротам, давал литераторам стипендии на поездки и т. п.

В 1874 году Островский стал председателем только что образованного Общества русских драматических писателей и оперных композиторов и оставался на этом посту до своей кончины, защищая интересы театральных авторов.

На встречи артистического кружка, основанного Островским в 1866 году, в его доме собирались писатели, композиторы, актеры – у него бывали Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Садовский, Ермолова, Чайковский. Гончаров очень ценил Островского; Достоевский терпеть не мог его исторических пьес, но «купеческие» ставил очень высоко.

Островский и Толстой

Толстой был с Островским на «ты», хотя в их отношениях бывали периоды охлаждения: Толстому не нравились какие-то пьесы Островского, Островский ужаснулся моральной проповеди Толстого и просил его оставаться романистом: «а то, что ты взялся умы мутить, это к хорошему не приведет».

Толстой писал: «Он мне нравился своей простотой, русским складом жизни, серьезностью и большим дарованием. Он был самобытным, оригинальным человеком, ни у кого не заискивал, даже в литературном мире».

При этом Толстого слегка забавляла страсть Островского к созданию всяческих докладных записок, посвященных реформированию театра. Один современник вспоминал, что Толстой говорил: «Помню, в последнее время пришел к нему, он после болезни, с коротко остриженной головой, в клеенчатой куртке, пишет проект русского театра. Это была его слабая сторона – придать себе большое значение: я, я, я».

Я – все: и академия, и меценат, и защита

Я, я, я? Да, Островский прямо так и говорил.

«Другие искусства имеют школы, академии, высокое покровительство, меценатов; для драматического искусства покровительственным учреждением должен бы быть императорский театр, но он своего назначения давно не исполняет, и у русского драматического искусства один только я. Я – все: и академия, и меценат, и защита».

Были ли у него для этого основания? Если мы посмотрим на труды Островского, посвященные постановке театрального дела, – мы увидим там и подробную программу обучения актеров, и записки о цензуре, и обсуждение авторских прав, и проекты театральных уставов, и документ об обязанностях заведующего репертуарной частью…

Он входил во все подробности, зная театр досконально. Именно поэтому в 1881 году он вошел в состав Комиссии для пересмотра законоположений по всем частям театрального управления.

В следующем году, когда Островский отмечал 35-летие творческой деятельности, Гончаров написал ему: «Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой собственный мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать:

У нас есть свой русский национальный театр. Он по справедливости должен называться «Театром Островского»».

В конце концов, в 1885 году Островского назначили заведующим репертуарной частью московских театров и начальником театрального училища; по сути дела, это означало принять на себя командование всем русским театром.

На этом посту он не успел ничего сделать: был немолод и нездоров; про назначение это горько сказал – мол, дали белке воз орехов, когда зубов не стало.

Он проработал на этом посту полгода; в мае уехал в имение Щелыково, надеясь отдохнуть, поработать, завершить перевод Шекспира, – и в самом начале лета, 2 июня, умер от разрыва сердца. Или, может быть, от усталости: почти полсотни пьес, 20 с лишним переводов и все здание русского театра.

Доклад по литературе «Островский и театр»

Он имел право так сказать. Около пятидесяти пьес были поставлены при жизни драматурга. Они заняли прочное место в репертуаре многих театров. «Hет дня в году, чтобы в пяти-шести театрах не шла моя пьеса», — писал А.Н. Островский в 1871 г.

Островский никогда не мечтал посвятить жизнь театру. Окончив юридический факультет Московского университета, он стал чиновником суда. И в это время Островский так увлекся театром, что просто «заболел» им.

Он не пропускал ни одного спектакля в Малом театре, наслаждаясь игрой таких актёров, как П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, П. М. Садовский. Постепенно он понимает, что без театра не мыслит своей жизни. Поэтому, бросив службу, он берётся за перо и пишет свою первую пьесу.

Когда на сцене театров появились его первые пьесы, такие как «Картина семейного счастья», «Свои люди – сочтемся», «Невеста», сразу стало понятно, что русский театр обогатился еще одним великим талантом. Поэт В. Ф. Одоевский писал: «… этот человек есть талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкроте» я поставил номер четвертый».

Роль А. Н. Островского в развитии русской драматургии, сценического искусства и всей отечественной культуры велика. Для России он значит столько же, сколько Шекспир для Англии, Лоне де Вега для Испании, Мольер для Франции. Феномен Островского возник не на пустом месте. Он продолжает сатирическую драматургию Гоголя и дополняет её гуманистическим началом, развивает взгляды Грибоедова на понимание общественной значимости драматического произведения.

А. Н. Островский стал истинно национальным драматургом. Он напряженно размышлял об общественных функциях театра и драмы, «преобразующий будничную, привычную действительность в исполненное комизма и драматизма действо», был знатоком языка, чутко вслушивался в живую речь народа и сделал ее мощным средством художественной выразительности.

Театр до Островского переживал тяжёлое время. Государственные театры официально считались «императорскими» и находились под управлением Министерства двора, а провинциальные зрелищные учреждения были отданы в полное распоряжение предпринимателям-антрепренерам. Репертуар русской сцены в 40-e годы XIX века был очень беден. Не ставились хорошие, настоящие пьесы. Публику развлекали самым дешёвым и простым способом. Несколько замечательных пьес («Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Гope от ума» А. С. Грибоедова, «Ревизор» Н. В. Гоголя) были исключением среди малохудожественных произведений, далеких от реальной русской действительности. Это были мелодрамы и водевили, чаще вceгo переводные. Иногда ставили пьесы крупнейших западноевропейских драматургов Шекспира, Мольера и др. Нужен был драматург, который помог бы вернуть театру нравственное содержание.

За полтора десятилетия до создания первой пьесы А. Н. Островского В. Г. Белинский в статье «Литературные мечтания» писал: «О, как было бы хорошо, если бы у нас был свой, народный русский театр!.. В самом деле, — видеть на сцене всю Русь, с ее добром и злом, с ее высоким и смешным, слышать говорящими ее доблестных героев, вызванных из гроба могуществом фантазии, видеть биение пульса ее могучей жизни ».

Причины отставания русского театра Белинский усматривал в «необыкновенной бедности» репертуара, которая не дает возможности проявится актерским дарованиям. Большинство актеров чувствуют себя выше тех пьес, в которых они играют. В театре зрителей «потчуют жизнью, вывороченною наизнанку».

Создателем pyccкoгo национального, народного тeaтра, о котором мечтал Белинский, и стал александр Николаевич Островский, который выдвинул идею полной перестройки театрального дела в России. В «Автобиографической записке» он пишет: «… я не мог оставаться равнодушным зрителем падения искусства в императорских театрах».

Островский стал первым драматургом, который вывел на цену наряду с дворянством, чиновничеством и купечеством простых людей из бедных мещан, ремесленников и крестьян, представителей трудовой интеллигенции (учителя, артисты).

Знаменитая артистка М. Н. Ермолова писала в 1924 году в своих воспоминаниях: «Вместе с Островским на сцену явилась сама правда и сама жизнь… Начался рост оригинальной драматургии, полный откликами на современность… Заговорили о бедных, униженных и оскорбленных».

Заслуга Островского состоит в демократизации и расширении тематики русской драматургии. Реалистическое направление, продолжаемое и углубляемое Островским, поворачивало театр на путь тесной связи с действительностью. Лишь оно давало театру жизнь как национальному, русскому театру.

Островский считал, что истинно национальный театр – это прежде всего театр народный. В «Записке об устройстве русского национального театра в Москве» он писал: «Стены существующих театров узки… В них нет места для той публики, для которой хотят писать и обязаны писать народные писатели… Драматическая поэзия ближе к народу, чем все другие отрасли литературы: всякие другие произведения пишутся для образованных людей, а драмы и комедии для всего народа. Эта близость к народу нисколько не унижает драматической поэзии, а напротив, удваивает ее силы и не дает ей опошлиться и измельчать; и только те произведения пережили века, которые были истинно народными у себя дома: такие произведения со временем делаются понятными и ценными для других народов, а, наконец, и для всего света».

Одна из главных задач народного театра, по мнению Островского, — «развитие народного самопознания» и «сознательной любви к отечеству». Островский осуждал столичный императорский театр за то, что он не выполнял возвышенного назначения русского национального театра и вместо постановки высокохудожественных пьес пытался привлечь публику внешней занимательностью: бесконечными переодеваниями, переменами декорации, нечеловеческими страстями или пошлыми сценами и плясками. В истинно же народном театре должны исполняться пьесы, внушающие зрителю высокие мысли и чувства, пьесы, содержащие «обличительную картину господствующего нравственного уклада жизни, основанного на несправедливых общественных отношениях» и защищающие положительные нравственные начала, отвечающие «надеждам и чаяниям простых людей и их стремлением к социальной справедливости».

Задачей драматического писателя Островский и считал создание такого репертуара, который «покажет, что есть хорошего, доброго в русском человеке, что он должен в себе беречь и воспитывать и что есть в нём дикого и грубого, с чем он должен бороться».

Поэтому великий драматург стремился к тому, чтобы народный театр служил правде жизни, был реалистическим. Он писал: «Чтобы зритель остался удовлетворённым, нужно, чтобы перед ним была не пьеса, а жизнь, чтобы была полная иллюзия, чтобы он забыл, что в театре».

Реалистичность, правдоподобность достигалась и благодаря костюмам актёров (на сцене герои могли быть прямо в лаптях, самовар являлся атрибутом русского гостеприимства). Со сцены звучала живая разговорная речь (пословицы, поговорки, выражения, народные песни, фольклорные элементы). Писатель создал театральную школу и целостную концепцию игры в театре.

Основные идеи реформы театра:

театр должен быть построен на условностях (есть 4-я стена, отделяющая зрителей от актёров);

неизменность отношения к языку: мастерство речевых характеристик, выражающих почти все о героях;

ставка не на одного актёра;

«люди ходят смотреть игру, а не самую пьесу — её можно и прочитать».

Сущность театра Островского заключается в отсутствии экстремальных ситуаций и противодействия «актёрскому нутру». В пьесах Александра Николаевича изображаются обычные ситуации с обычными людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую психологию.

Драматургию, литературную основу спектакля Островский считал определяющим его элементом. Репертуар театра, дающий зрителю возможность «видеть на сцене русскую жизнь и русскую историю», по его понятиям, был адресован прежде всего демократической публике, «для которой хотят писать и обязаны писать народные писатели». Островский отстаивал принципы авторского театра. Образцами для него служили пьесы Шекспира, Мольера, Гете. Соединение в одном лице автора драматических произведений и их интерпретатора на сцене — учителя актеров, режиссера — представлялось Островскому залогом художественной целостности, органичности деятельности театра. Эта мысль в условиях отсутствия режиссуры, при традиционной ориентации театрального зрелища на выступление отдельных, «солирующих» актеров была новаторской и плодотворной. В соответствии с этим Островский создает актёрский ансамбль, советуя актёрам «жить на сцене жизнью того лица, которое они изображают».

У Островского особое отношение к тексту, которое можно назвать «культом текста». В самой пьесе, по замыслу драматурга, заложено уже всё: и трактовка каждой роли, и необходимые режиссерские приемы, и даже оформление сцены. Режиссер в этом театре — лицо третьестепенное; от актеров и художника требуется лишь максимальное внимание к авторскому тексту. Ведь основа любой классической пьесы — диалог. Все действие держится на разговорах персонажей, на монологах, обмене репликами. Герои — идеальные собеседники. Слово — уже само по себе действие. Жизнь — речь. Большинство пьес Островского отличается полной досказанностью: каждому персонажу для исчерпывающей его характеристики автор дает высказаться вполне. К 70-ым годам стремление персонажей Островского к полной откровенности со зрителем заменяется сдержанностью, замкнутостью. Откровенные признания уступают место намекам, иносказаниям, умолчанию. Свою роль в театре Островского начинает играть подтекст. В пьесах 70-80-ых годов возникают темы и образы, предвосхищающие принципиально новое явление русской драматургии — театр Чехова.

Л. М. Лотман отмечает: «Понимание драматизма жизни, которое выразил Островский, его представление о драматическом конфликте, как форме борения личности с порабощением человека «общим порядком бытия», о речи персонажа как важнейшем элементе драматического действия, сложное соотношение стихий комического и трагического — все эти особенности его произведений готовили возможность революционного переосмысления законов драматургии и театра, происшедшего к концу XIX — началу XX века».

Пьесы Островского воспитывали в актерах мастерство точной бытовой характеристики персонажа, способствовали развитию высокой культуры сценической речи. Появилась целая «Школа Островского», (И. Ф. Горбунов, А. Ф. Писемский, А. А. Потехин, Н. Я. Соловьев, П. М. Невежин). Это был театр демократической интеллигенции, лучшие актеры России считали честью выступить на его подмостках. Главой новой школы, складывавшейся в этот период под непосредственным руководством Островского, был П. М. Садовский — родоначальник талантливой актерской семьи Садовских, который писал: «Счастлив писатель, нашедший такого истолкователя и исполнителя своих произведений, счастлив и актер, нашедший писателя, доставившего ему возможность обнаружить всю силу, великость и разнообразие своего таланта». Среди исполнительниц женских ролей выделялась Л. П. Никулина-Косицкая (1829—1868).

В 1874 году, по его инициативе, в содружестве с театральным критиком и переводчиком В. И. Родиславским было создано Общество русских драматических писателей, улучшившее положение драматургов и переводчиков.

Пьесы Островского занимали ведущее место в репертуаре московского Малого театра, с которым писатель был тесно связан: неоднократно выступал в качестве постановщика собственных пьес, был творческим наставником многих замечательных актеров этого театра.

А. Н. Островский не только завершил создание отечественной драматургии, но и определил своими шедеврами все ее дальнейшее развитие. Под его влиянием формировалось драматическое искусство Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и А. М. Горького. Для автора «Войны и мира» пьесы Островского являлись образцами драматического искусства.

Идеи Островского были доведены до логического конца К. С. Станиславским. Они получили свое дальнейшее развитие в российском театре.

В своём творчестве Островский раскрыл перед зрителями широкую реалистическую картину русской действительности, показал жизненно достоверные и глубокие конфликты между угнетателями и угнетаемыми, порождённые противоречиями этой действительности.

Самоотверженный труд, сопутствовавший драматургу на протяжении всей его жизни, ознаменовался блестящими результатами. Именно А.Н.Островский своими драматическими шедеврами довершил создание русского национально-самобытного театра, начатое Фонвизиным, Грибоедовым и Гоголем. Роль Островского, первостепенного писателя, корифея национально-самобытной драматургии, была признана всей прогрессивной общественностью еще при его жизни. Гончаров писал: «Островский бесспорно самый крупный талант в современной литературе!»

Заслуга А. Н. Островского сказалось не только в том, что он круто повернул драматургию и театр к жизни, к ее актуальным социально-нравственным проблемам, но и в том, что он писал свои пьесы во имя народа и для народа. И народ благодарно принял его драматургию.

Островский говорил: «Национальный театр есть признак совершеннолетия нации, так же, как академия, университеты, музеи».

Значение деятельности Островского, в течение более чем сорока лет ежегодно печатавшего в лучших журналах России и ставившего на сценах императорских театров Петербурга и Москвы пьесы, многие из которых явились событием в литературной и театральной жизни эпохи, кратко, но точно охарактеризовано в известном письме И. А. Гончарова, адресованном самому драматургу. «Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр». Он, по справедливости, должен называться «Театр Островского».

Театр Островского — это не только количество пьес, это — новое качество драматургии, создание для сцены «cвoeгo особого мира», создание своего театра как целостного художественного организма, воплотившего модель национального мира. Именно поэтому ему по заслугам принадлежит титул основоположника русского театра

Использованная литература.

Островский А.Н. «Автобиографическая записке» А.Н. Островского.

Островский А.Н. «Записка об устройстве русского национального театра в Москве»

Островский А.Н. О литературе и театре. – М.: Современник, 1986. – 400 с.

Бялый Г.А. и др. Очерки истории русской культуры второй половины XIX века. – М.: Просвещение, 1975. – 430 с.

Данилов С.С. Очерки по истории русского драматического театра. – М.-Л.: Искусство, 1948. – 588 с.

Журавлева А.И. Драматургия Островского. М.: Просвещение, 1974. – 340 с.

Лотман Л.М. Драматургия Островского. – Л.: Искусство, 1987. – 245с.

Лобанов М. П. Островский. — М.: Молодая гвардия, 1979. — 382 с. — (Жизнь замечательных людей).

Штейн А.Л. Мастер русской драмы. М.: Советский писатель, 1973. – 432 с.