Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2020 г. N 61961

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 19 ноября 2020 г. N 448

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ

И ПРИМЕНЕНИЮ АНКЕРНОЙ КРЕПИ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ»

В соответствии с подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2020, N 27, ст. 4248), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Руководитель

А.В.АЛЕШИН

Утверждены

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 19 ноября 2020 г. N 448

- ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ АНКЕРНОЙ КРЕПИ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ»

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ДЛЯ КРОВЛИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

- I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КРЕПИ

- Значения коэффициента kс при породах с Rс менее 30 МПа и в зонах тектонических нарушений

- Значения коэффициента kвл

- Типы пород кровли по обрушаемости

- Классы пород кровли по устойчивости

- II. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- III. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ВЫРАБОТОК И СОПРЯЖЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ И ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ В МАССИВЕ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

- Параметры крепи для I типа кровли

- Параметры крепи для II типа кровли

- Параметры крепи для IV типа кровли

- IV. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК И СОПРЯЖЕНИЙ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ В ЗОНЕ ОПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ШИРИНЕ ЦЕЛИКОВ БОЛЬШЕ 0,05H, НО НЕ МЕНЕЕ 15 МЕТРОВ

- V. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ДЛЯ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК, ПОГАШАЕМЫХ ЗА ЛАВОЙ

- VI. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ДЛЯ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК, ОХРАНЯЕМЫХ ЦЕЛИКОМ ШИРИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 15 МЕТРОВ, А ЗАТЕМ ПОГАШАЕМЫХ ЗА СМЕЖНОЙ ЛАВОЙ

- VII. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ДЛЯ ВЫЕМОЧНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, ОХРАНЯЕМЫХ ЦЕЛИКОМ ШИРИНОЙ 2,5 — 3,0 М, А ЗАТЕМ ПОГАШАЕМЫХ ЗА СМЕЖНОЙ ЛАВОЙ

- VIII. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ДЛЯ ВЫЕМОЧНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ НА ГРАНИЦЕ С ВЫРАБОТАННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

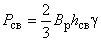

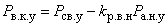

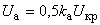

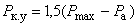

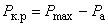

- Сопротивление усиливающих стоек

- Сопротивление посадочно-защитной крепи

- IX. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ДЛЯ КРОВЛИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, ПРОВОДИМЫХ ВПРИСЕЧКУ К ВЫРАБОТАННОМУ ПРОСТРАНСТВУ

- X. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ В МОНТАЖНЫХ КАМЕРАХ ШИРИНОЙ ДО 6,0 МЕТРОВ

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ДЛЯ БОКОВ ВЫРАБОТОК И СОПРЯЖЕНИЙ

- РАСЧЕТ СМЕЩЕНИЙ ПОРОД И ВЫБОР СПОСОБОВ ПРОВЕДЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ ШИРОКИХ ВЫРАБОТОК

- I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- II. ПОРЯДОК РАСЧЕТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЙ ПОРОД И ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

- III. ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ АНКЕРНОЙ КРЕПИ ШИРОКИХ ВЫРАБОТОК И СПОСОБА ИХ КРЕПЛЕНИЯ

- Категории интенсивности проявлений горного давления в горных выработках

- IV. АНКЕРЫ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ШИРИНОЙ 6 — 12 МЕТРОВ

- I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ ПЕРВОГО УРОВНЯ ПРИ I КАТЕГОРИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

- II. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ ПЕРВОГО УРОВНЯ ПРИ II И III КАТЕГОРИЯХ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

- III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ БОКОВ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ

- IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ СВОДА ЕСТЕСТВЕННОГО РАВНОВЕСИЯ

- Значения коэффициента свода естественного равновесия

- V. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРОВ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

- VI. КРЕПЛЕНИЕ МОНТАЖНОЙ КАМЕРЫ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ

- РАСЧЕТ АНКЕРНОЙ КРЕПИ ДЕМОНТАЖНЫХ КАМЕР

- I. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕМОНТАЖНОЙ КАМЕРЫ ИЗ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ

- Размер зоны предельного состояния угля в боку демонтажной камеры

- КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК, ПРОЙДЕННЫХ ПО НИЖНЕМУ СЛОЮ МОЩНЫХ ПЛАСТОВ

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ В ВЫРАБОТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО НИЖНЕМУ СЛОЮ

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ СПАРЕННЫХ ВЫРАБОТОК

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК НА ПЛАСТАХ, СКЛОННЫХ К ГОРНЫМ УДАРАМ И ВНЕЗАПНЫМ ВЫБРОСАМ УГЛЯ (ПОРОД) И ГАЗА

- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- II. УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНКЕРНОЙ КРЕПИ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДРАБОТКЕ МАССИВА

- Значения коэффициента разрыхления пород

- III. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗГРУЗОЧНЫХ СКВАЖИН

- IV. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРООБРАБОТКИ

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, ПРОЙДЕННЫХ В СЛАБЫХ И ОБВОДНЕННЫХ ПОРОДАХ

- I. СЛАБЫЕ И ТРЕЩИНОВАТЫЕ ПОРОДЫ

- II. ОБВОДНЕННЫЕ ПОРОДЫ

- КОМБИНИРОВАННЫЕ КРЕПИ

- I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ И ИХ КОНСТРУКТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

- II. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОЙ КРЕПИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ АНКЕРОВ И НАБРЫЗГ-БЕТОННОЙ КРЕПИ, ПРИ ГОРНОМ ДАВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

- III. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОЙ КРЕПИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ АНКЕРНОЙ И ПОДПОРНОЙ КРЕПИ

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНАХ ПОВЫШЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

- Ширина зоны остаточного опорного давления, lост, м

- Значения коэффициента разгрузки при подработке KРП

- Коэффициент разгрузки при надработке KРН

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ КОРОТКИХ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ

- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ И ПАРАМЕТРОВ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ КАМЕР

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРОВ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ, ОБОРУДОВАННЫХ ПОДВЕСНЫМИ МОНОРЕЛЬСОВЫМИ ДОРОГАМИ

- I. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ КРОВЛИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК С УЧЕТОМ ПРИГРУЗКИ ОТ ПОДВЕСНОЙ МОНОРЕЛЬСОВОЙ ДОРОГИ

- II. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРОВ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ МОНОРЕЛЬСОВОЙ ДОРОГИ

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ

- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

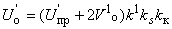

- II. РАСЧЕТ СМЕЩЕНИЙ ПОРОД НА СОПРЯЖЕНИЯХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

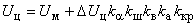

- Формулы для расчета смещений кровли на сопряжениях

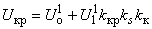

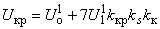

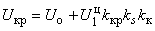

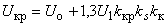

- Значения коэффициентов и

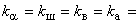

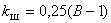

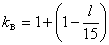

- Значения коэффициента kв1

- Значения коэффициента kL

- Значения коэффициента ks

- Значения коэффициента kt1

- Значения коэффициента ktц

- Категории интенсивности проявлений горного давления

- III. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ

- Параметры анкерной крепи

- Несущая способность анкерной крепи

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СМЕЩЕНИЙ КРОВЛИ В ПРОТЯЖЕННЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ С АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ

- АНКЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ШАХТАХ

Утверждены

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 17 декабря 2013 г. N 610

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ

И ПРИМЕНЕНИЮ АНКЕРНОЙ КРЕПИ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах» (далее — Инструкция) разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; N 29, ст. 1690; 1993, N 2, ст. 74; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061; N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; N 44, ст. 4538; 2007, N 27, ст. 3213; N 49, ст. 6056; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418, ст. 3420; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2527; N 31, ст. 4155; 2011, N 15, ст. 2018, ст. 2025; N 30, ст. 4567, ст. 4570, ст. 4572, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7042; N 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, N 25, ст. 3264; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7648; 2013, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4060, ст. 4061), Федеральным законом от 20 июня 1996 г. N 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 26, ст. 3033; 2000, N 33, ст. 3348; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 25, ст. 2647; 2007, N 31, ст. 4010; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 31, ст. 4155; 2011, N 19, ст. 2707; N 30, ст. 4596; 2012, N 29, ст. 3992), Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 52, ст. 5498; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; N 52, ст. 6450; 2010, N 30, ст. 4002; N 31, ст. 4195, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 49, ст. 7015, ст. 7025; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3478).

2. Инструкция предназначена для организаций и работников предприятий, занимающихся расчетом параметров анкерной крепи горной выработки при разработке паспорта крепления и поддержания горной выработки (далее — паспорт крепления), возведением крепи и контролем ее состояния. В Инструкции используются термины, определения и условные обозначения, приведенные в приложении N 1 к настоящей Инструкции.

3. Инструкция содержит порядок:

расчета параметров анкерной крепи при разработке паспортов крепления;

выбора конструкций анкерной крепи и средств ее усиления;

обеспечения безопасности работ при установке анкерной крепи;

выбора методов и средств контроля надежности и работоспособности анкерной крепи.

4. В Инструкции представлены методики проведения расчетов параметров анкерной крепи, порядок выбора конструкций анкеров, опорных элементов и затяжки боков и кровли горной выработки. Методики проведения расчетов параметров анкерной крепи приведены в приложениях к настоящей Инструкции.

5. Значения коэффициентов, приведенных в приложениях N 4 — 14 к настоящей Инструкции, уточняются по результатам научно-исследовательских работ и в процессе консультационно-методического сопровождения паспортов крепления. Для условий шахт Кузбасса используются коэффициенты, приведенные в настоящей Инструкции.

6. При разработке паспортов крепления и поддержания горных выработок предусматривается применение следующих способов крепления:

анкерной крепью, применяемой в качестве основной, рассчитываемой на весь срок службы горной выработки;

анкерной крепью, усиливаемой поддерживающей рамной или стоечной крепью;

анкерной крепью, усиливаемой в зонах повышенного проявления горного давления (далее — ППГД) и в зоне влияния очистных работ дополнительной приконтурной анкерной крепью и анкерами глубокого заложения;

анкерной крепью в пластовых горных выработках, поддерживаемых на границе с выработанным пространством;

анкерной крепью не только на вновь пройденные выработки, но и в качестве усиления крепи на выработки, ранее закрепленные различными видами крепи;

анкерной крепью в выработках для крепления технических устройств к почве.

7. Паспорт крепления разрабатывается с учетом обеспечения сохранности горной выработки в продолжение всего срока ее службы и для создания безопасных условий работ по креплению горных выработок.

8. При использовании анкерной крепи сечение горной выработки принимается прямоугольное или трапециевидное с плоской кровлей горной выработки, совпадающей с плоскостью напластования пород (угля), реже арочное или сводчатое.

При наличии в кровле горной выработки неустойчивых пород, обрушающихся в проходческом забое до установки анкерной крепи, горные выработки проходят с присечкой этих пород. Форма горной выработки, проводимой с присечкой пород, определяется паспортом крепления, утвержденным техническим руководителем (главным инженером) шахты.

9. В технической документации на применение анкерной крепи указываются условия ее применения, технические характеристики, технология установки и эксплуатации.

10. Настоящая Инструкция содержит порядок расчета анкерной крепи для горизонтальных и наклонных (до 35 градусов) подземных горных выработок и их сопряжений при следующих горно-геологических и горнотехнических условиях угольных шахт:

максимальная расчетная ширина выработки или сопряжения — не более 12 м;

поддерживаемые в ненадработанном и неподработанном, также полностью надработанном и подработанном массивах на расстояниях, соответственно, больше ширины выработки и двенадцати мощностей пласта;

отношение глубины проведения горной выработки или сопряжения от дневной поверхности H, м к расчетному сопротивлению пород и угля в кровле на одноосное сжатие , МПа — не более 25. При величине отношения от 25 до 30 — крепление выработок и сопряжений необходимо осуществлять по двухуровневой схеме с применением анкеров глубокого заложения;

прочность на одноосное сжатие оставляемой угольной пачки в кровле горной выработки или сопряжения — не менее 6 МПа.

11. Инструкция не содержит порядка расчета анкерной крепи при проведении горных выработок в особо сложных горно-геологических условиях:

в зонах повышенного горного давления (далее — ПГД);

в зонах разрывных геологических нарушений;

при наличии выветренных, пластичных и мерзлых вмещающих пород.

12. Технология проведения и крепления горных выработок должна быть безопасной и обеспечивать надежность установки анкерной крепи и устойчивое состояние кровли. При наличии в кровле горной выработки неустойчивых пород, обрушающихся в проходческом забое до установки анкерной крепи, горные выработки проходят с присечкой этих пород, либо в паспортах крепления необходимо предусматривать проведение специальных мероприятий по предупреждению обрушений кровли (применение опережающей крепи, упрочнения пород, комбинированной подхват-затяжки, сводчатой формы кровли), а установка анкерной крепи проводится на расстоянии не более 1 метра от забоя горной выработки.

13. Хранение и транспортировку к месту установки элементов анкерной крепи (замков, стержней и ампул) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя. Не допускается использование ампул с истекшим сроком годности и ампул с поврежденной оболочкой.

14. Рабочие, занятые проведением горных выработок с использованием анкерной крепи, должны знать паспорт крепления, методику контроля состояния анкерной крепи горной выработки и пройти соответствующее обучение и инструктаж по безопасному производству работ при бурении скважин (шпуров) и установке анкерной крепи.

15. Не допускается проводить затяжку гаек анкера до окончания процесса твердения состава ампул. Время твердения состава ампул устанавливается заводом-изготовителем.

16. Не допускается подвеска к анкерной крепи горно-шахтного оборудования, не предусмотренного паспортом крепления или специальным проектом.

17. В паспортах крепления должны предусматриваться организационные и технические мероприятия по оценке состояния и работоспособности анкерной крепи.

18. Технический руководитель (главный инженер) шахты определяет периодичность контроля и перечень специалистов шахты, осуществляющих визуальный контроль состояния анкерной крепи. При изменениях состояния анкерной крепи, связанных с проявлением горного давления, расслоения пород кровли и другими горно-геологическими и горно-технологическими условиями принимаются меры по усилению крепи проводимой и действующей горной выработки.

19. При отсутствии геологических данных о свойствах вмещающих пород паспорта крепления разрабатываются на основе данных, полученных при бурении разведочных скважин (шпуров) в кровлю горной выработки и отбора керна для определения типа ее кровли, прочности, мощности, слоистости и трещиноватости пород. Разведочные скважины (шпуры) бурятся до начала проведения горной выработки в месте ее заложения (непосредственно перед засечкой горной выработки).

20. При бурении скважин (шпуров) проводится оценка прочностных свойств пород и обводненности кровли горной выработки по скорости бурения и выходу буровой мелочи. При изменении прочностных свойств пород и обводненности кровли горной выработки проводится бурение разведочных скважин (шпуров) с отбором керна. Данные, полученные при бурении разведочных скважин (шпуров), вносятся в расчет крепления. На основе полученных данных технический руководитель (главный инженер) шахты принимает решение о внесении изменений в действующий паспорт крепления.

21. В месте заложения (засечки) горной выработки проводится оценка несущей способности используемых при креплении горной выработки анкеров. Оценка несущей способности применяемых анкеров определяется по несущей способности не менее трех контрольных анкеров, установленных в месте засечки горной выработки. Если несущая способность контрольных анкеров меньше принятой в паспорте крепления, проводится корректировка паспорта крепления по минимальному значению несущей способности контрольных анкеров. Оценку несущей способности применяемых анкеров при проведении (восстановлении) выработок проводят при помощи штанговыдергивателя не реже одного раза в месяц через каждые 200 метров длины горной выработки, при изменении прочностных свойств и обводненности пород кровли горной выработки, при изменениях конструкции анкерной крепи, применении новых видов или составов ампул, а также технологии установки анкерной крепи.

22. При визуальном контроле работоспособности анкерной крепи проводится оценка состояния анкеров, элементов крепи, затяжки и величины смятия демпфирующих податливых элементов. Периодичность визуального контроля вне зоны влияния очистных работ — не реже одного раза в месяц, а в зонах влияния очистных работ — ежесуточно. В горных выработках с III — IV типом кровли по обращаемости, приведенным в таблице N 4 приложения N 2 к настоящей Инструкции, а также на участках с особо сложными горно-геологическими условиями и на всех сопряжениях горных выработок, контроль деформационного состояния пород кровли осуществляется реперами глубинными, установленными в скважинах через 35 — 40 метров. В горных выработках с I типом кровли по обрушаемости, приведенным в таблице N 4 приложения N 2 к настоящей Инструкции, установка реперов глубинных осуществляется через 80 — 100 метров. В горных выработках с породами II типа кровли по обрушаемости, приведенным в таблице N 4 приложения N 2 к настоящей Инструкции, установка реперов глубинных осуществляется через 200 — 250 метров. В выработках, закрепленных анкерами первого уровня, устанавливают глубинные реперы с двумя реперами в шпуре, а в выработках с двухуровневым креплением, — с тремя реперами в шпуре, причем базовый (верхний) репер должен находиться на глубине, превышающей глубину анкерования не менее одного метра.

23. По истечении пяти лет эксплуатации анкерной крепи в выработках производить научно-исследовательские работы с оценкой несущей способности анкеров, коррозионного износа и работоспособности анкерной крепи. По результатам обследования составляется акт о состоянии выработки и назначается дата следующего обследования.

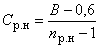

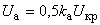

24. Испытание несущей способности анкерной крепи в действующих горных выработках производится путем ее нагружения до 0,6 , где

— несущая способность анкера, кН.

25. На участках действующих и проводимых горных выработок с нарушенной анкерной крепью (разорванные или вырванные анкеры, разрывы подхватов и затяжки, полное смятие демпфирующих податливых элементов), расслоениями и отслоениями пород кровли более 50 мм от вышележащей породы, анкерная крепь усиливается дополнительной крепью с внесением соответствующих изменений в действующий паспорт крепления.

26. Результаты контроля состояния анкерной крепи фиксируются специалистами шахты в производственно-технической документации (приложение N 22):

в зоне опорного давления не реже 1 раза в сутки;

вне зоны опорного давления не реже 1 раза в месяц.

27. В настоящей Инструкции приведен порядок расчета параметров анкерной крепи для:

горных выработок и сопряжений шириной до 8 м (приложения N 2, 15);

боков горных выработок (приложение N 3);

горных выработок шириной 6 — 12 м (приложения N 4, 5, 15);

демонтажных камер (приложение N 6);

выработок, пройденных по нижнему слою мощных пластов (приложение N 7);

выработок, охраняемых «жесткими» и «податливыми» целиками (приложение N 8);

выработок, проводимых по пластам, склонным к горным ударам и внезапным выбросам угля (пород) и газа (приложение N 9);

выработок, пройденных в слабых и обводненных породах (приложение N 10);

применения комбинированных крепей (приложение N 11);

выработок, находящихся в зонах повышенных проявлений горного давления (приложение N 12);

коротких очистных забоев (приложение N 13);

выработок, оборудованных подвесными монорельсовыми дорогами (приложение N 14).

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах»

| Статус: | действует |

| Название рус.: | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах» |

| Дата добавления в базу: | 21.05.2015 |

| Дата актуализации: | 01.01.2021 |

| Дата введения: | 01.05.2014 |

| Область применения: | Федеральные нормы и правила устанавливают порядок расчета параметров анкерной крепи при разработке паспортов крепления; выбора конструкций анкерной крепи и средств ее усиления; обеспечения безопасности работ при установке анкерной крепи; выбора методов и средств контроля надежности и работоспособности анкерной крепи. В них представлены методики проведения расчетов параметров анкерной крепи, порядок выбора конструкций анкеров, опорных элементов и затяжки боков и кровли горной выработки. Федеральные нормы и правила предназначены для организаций и их работников, занимающихся расчетом параметров анкерной крепи горной выработки при разработке паспорта крепления и поддержания горной выработки, возведением крепи и контролем ее состояния. |

| Оглавление: | Общие положения Приложение № 1. Термины определения и условные обозначения Приложение № 2. Расчет параметров крепи для кровли горных выработок Приложение № 3. Расчет параметров крепи боков выработок и сопряжений Приложение № 4. Расчет смещений пород и выбор способов проведения и крепления широких выработок Приложение № 5. Расчет параметров анкерной крепи горных выработок шириной 6 — 12 метров Приложение № 6. Расчет анкерной крепи демонтажных камер Приложение № 7. Крепление подготовительных выработок, пройденных по нижнему слою мощных пластов Приложение № 8. Расчет параметров анкерной крепи спаренных выработок, охраняемых «жесткими» и «податливыми» целиками Приложение № 9. Расчет параметров анкерной крепи горных выработок на пластах, склонных к горным ударам и внезапным выбросам угля (пород) и газа Приложение № 10. Расчет параметров крепи горных выработок, пройденных в слабых и обводненных породах Приложение № 11. Комбинированные крепи Приложение № 12. Расчет параметров анкерной крепи подготовительных горных выработок, находящихся в зонах повышенных проявлений горного давления Приложение № 13. Расчет параметров анкерной крепи коротких очистных забоев Приложение № 14. Расчет параметров анкеров в горных выработках, оборудованных подвесными монорельсовыми дорогами Приложение № 15. Расчет параметров анкерной крепи сопряжений Приложение № 16. Выбор конструкций анкерной крепи Приложение № 17. Проектирование паспортов крепления и поддержания подготовительных выработок анкерной крепью Приложение № 18. Определение расчетных смещений кровли в протяженных горных выработках с анкерной крепью Приложение № 19. Анкеры, применяемые на угольных шахтах Приложение № 20. Конструкции опорных элементов Приложение № 21. Примеры узлов податливости анкерной крепи с демпфирующими элементами Приложение № 22. Акт испытания анкеров на несущую способность |

| Разработан: | ОАО ВНИМИ ООО РАНК 2 |

| Утверждён: | 17.12.2013 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (610) |

| Издан: | Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (№ 13 от 31.03.2014) ЗАО НТЦ ПБ (2015 г. (Серия 05, выпуск 42)) |

| Расположен в: | Техническая документация Ценообразование Раздел I. Технологический, строительный, энергетический надзор и охрана окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия IV. Нормативные правовые акты и нормативы Промышленная безопасность Объекты угольной промышленности Строительство Нормативные документы Отраслевые и ведомственные нормативно-методические документы Проектирование и строительство объектов энергетического комплекса |

| Нормативные ссылки: |

|

Приложение

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах»

Общие положения

1. Настоящие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах» (далее — Инструкция) разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст.834; N 29, ст.1690; 1993, N 2, ст.74; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст.823; 1999, N 7, ст.879; 2000, N 2, ст.141; 2001, N 21, ст.2061; N 33, ст.3429; 2002, N 22, ст.2026; 2003, N 23, ст.2174; 2004, N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; 2006, N 17, ст.1778; N 44, ст.4538; 2007, N 27, ст.3213; N 49, ст.6056; 2008, N 18, ст.1941; N 29, ст.3418, 3420; N 30, ст.3616; 2009, N 1, ст.17; N 29, ст.3601; N 52, ст.6450; 2010, N 21, ст.2527; N 31, ст.4155; 2011, N 15, ст.2018, 2025; N 30, ст.4567, 4570, 4572, 4590; N 48, ст.6732; N 49, ст.7042; N 50, ст.7343, 7359; 2012, N 25, ст.3264; N 31, ст.4322; N 53, ст.7648; 2013, N 19, ст.2312; N 30, ст.4060, 4061), Федеральным законом от 20 июня 1996 года N 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 26, ст.3033; 2000, N 33, ст.3348; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 25, ст.2647; 2007, N 31, ст.4010; 2008, N 30, ст.3616; 2009, N 1, ст.17; 2010, N 31 ст.4155; 2011, N 19, ст.2707; N 30, ст.4596; 2012, N 29, ст.3992), Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3588; 2000, N 33, ст.3348; 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 52, ст.5498; 2009, N 1, ст.17, 21; N 52, ст.6450; 2010, N 30, ст.4002; N 31, ст.4195, 4196; 2011, N 27, ст.3880; N 30, ст.4590, 4591, 4596; N 49, ст.7015, 7025; 2012, N 26, ст.3446; 2013, N 9, ст.874; N 27, ст.3478).

2. Инструкция предназначена для организаций и работников предприятий, занимающихся расчетом параметров анкерной крепи горной выработки при разработке паспорта крепления и поддержания горной выработки (далее — паспорт крепления), возведением крепи и контролем ее состояния. В Инструкции используются термины, определения и условные обозначения, приведенные в приложении

________________

3. Инструкция содержит порядок:

-

расчета параметров анкерной крепи при разработке паспортов крепления;

-

выбора конструкций анкерной крепи и средств ее усиления;

-

обеспечения безопасности работ при установке анкерной крепи;

-

выбора методов и средств контроля надежности и работоспособности анкерной крепи.

4. В Инструкции представлены методики проведения расчетов параметров анкерной крепи, порядок выбора конструкций анкеров, опорных элементов и затяжки боков и кровли горной выработки. Методики проведения расчетов параметров анкерной крепи приведены в приложениях к настоящей Инструкции.

5. Значения коэффициентов, приведенных в приложениях N 4-14 к настоящей Инструкции, уточняются по результатам научно-исследовательских работ и в процессе консультационно-методического сопровождения паспортов крепления. Для условий шахт Кузбасса используются коэффициенты, приведенные в настоящей Инструкции.

6. При разработке паспортов крепления и поддержания горных выработок предусматривается применение следующих способов крепления:

-

анкерной крепью, применяемой в качестве основной, рассчитываемой на весь срок службы горной выработки;

-

анкерной крепью, усиливаемой поддерживающей рамной или стоечной крепью;

-

анкерной крепью, усиливаемой в зонах повышенного проявления горного давления (далее — ППГД) и в зоне влияния очистных работ дополнительной приконтурной анкерной крепью и анкерами глубокого заложения;

-

анкерной крепью в пластовых горных выработках, поддерживаемых на границе с выработанным пространством;

-

анкерной крепью не только на вновь пройденные выработки, но и в качестве усиления крепи на выработки, ранее закрепленные различными видами крепи;

-

анкерной крепью в выработках для крепления технических устройств к почве.

7. Паспорт крепления разрабатывается с учетом обеспечения сохранности горной выработки в продолжение всего срока ее службы и для создания безопасных условий работ по креплению горных выработок.

8. При использовании анкерной крепи сечение горной выработки принимается прямоугольное или трапециевидное с плоской кровлей горной выработки, совпадающей с плоскостью напластования пород (угля), реже — арочное или сводчатое.

При наличии в кровле горной выработки неустойчивых пород, обрушающихся в проходческом забое до установки анкерной крепи, горные выработки проходят с присечкой этих пород. Форма горной выработки, проводимой с присечкой пород, определяется паспортом крепления, утвержденным техническим руководителем (главным инженером) шахты.

9. В технической документации на применение анкерной крепи указываются условия ее применения, технические характеристики, технология установки и эксплуатации.

10. Настоящая Инструкция содержит порядок расчета анкерной крепи для горизонтальных и наклонных (до 35 градусов) подземных горных выработок и их сопряжений при следующих горно-геологических и горнотехнических условиях угольных шахт:

-

максимальная расчетная ширина выработки или сопряжения — не более 12 м;

-

поддерживаемые в ненадработанном и неподработанном, также полностью надработанном и подработанном массивах на расстояниях, соответственно, больше ширины выработки и двенадцати мощностей пласта;

-

отношение глубины проведения горной выработки или сопряжения от дневной поверхности Н

, м к расчетному сопротивлению пород и угля в кровле на одноосное сжатие, МПа — не более 25. При величине отношения от 25 до 30 крепление выработок и сопряжений необходимо осуществлять по двухуровневой схеме с применением анкеров глубокого заложения;

-

прочность на одноосное сжатие оставляемой угольной пачки в кровле горной выработки или сопряжения — не менее 6 МПа.

11. Инструкция не содержит порядка расчета анкерной крепи при проведении горных выработок в особо сложных горно-геологических условиях:

-

в зонах повышенного горного давления (далее — ПГД);

-

в зонах разрывных геологических нарушений;

-

при наличии выветренных, пластичных и мерзлых вмещающих пород.

12. Технология проведения и крепления горных выработок должна быть безопасной и обеспечивать надежность установки анкерной крепи и устойчивое состояние кровли. При наличии в кровле горной выработки неустойчивых пород обрушающихся в проходческом забое до установки анкерной крепи, горные выработки проходят с присечкой этих пород, либо в паспортах крепления необходимо предусматривать проведение специальных мероприятий по предупреждению обрушений кровли (применение опережающей крепи, упрочнения пород, комбинированной подхват-затяжки, сводчатой формы кровли), а установка анкерной крепи проводится на расстоянии не более 1 метра от забоя горной выработки.

13. Хранение и транспортировку к месту установки элементов анкерной крепи (замков, стержней и ампул) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя. Не допускается использование ампул с истекшим сроком годности и ампул с поврежденной оболочкой.

14. Рабочие, занятые проведением горных выработок с использованием анкерной крепи, должны знать паспорт крепления, методику контроля состояния анкерной крепи горной выработки и пройти соответствующее обучение и инструктаж по безопасному производству работ при бурении скважин (шпуров) и установке анкерной крепи.

15. Не допускается проводить затяжку гаек анкера до окончания процесса твердения состава ампул. Время твердения состава ампул устанавливается заводом-изготовителем.

16. Не допускается подвеска к анкерной крепи горно-шахтного оборудования, не предусмотренного паспортом крепления или специальным проектом.

17. В паспортах крепления должны предусматриваться организационные и технические мероприятия по оценке состояния и работоспособности анкерной крепи.

18. Технический руководитель (главный инженер) шахты определяет периодичность контроля и перечень специалистов шахты, осуществляющих визуальный контроль состояния анкерной крепи. При изменениях состояния анкерной крепи, связанных с проявлением горного давления, расслоения пород кровли и другими горно-геологическими и горнотехнологическими условиями принимаются меры по усилению крепи проводимой и действующей горной выработки.

19. При отсутствии геологических данных о свойствах вмещающих пород паспорта крепления разрабатываются на основе данных, полученных при бурении разведочных скважин (шпуров) в кровлю горной выработки и отбора керна для определения типа ее кровли, прочности, мощности, слоистости и трещиноватости пород. Разведочные скважины (шпуры) бурятся до начала проведения горной выработки в месте ее заложения (непосредственно перед засечкой горной выработки).

20. При бурении скважин (шпуров) проводится оценка прочностных свойств пород и обводненности кровли горной выработки по скорости бурения и выходу буровой мелочи. При изменении прочностных свойств пород и обводненности кровли горной выработки проводится бурение разведочных скважин (шпуров) с отбором керна. Данные, полученные при бурении разведочных скважин (шпуров) вносятся в расчет крепления. На основе полученных данных технический руководитель (главный инженер) шахты принимает решение о внесении изменений в действующий паспорт крепления.

21. В месте заложения (засечки) горной выработки проводится оценка несущей способности используемых при креплении горной выработки анкеров. Оценка несущей способности применяемых анкеров определяется по несущей способности не менее трех контрольных анкеров, установленных в месте засечки горной выработки. Если несущая способность контрольных анкеров меньше принятой в паспорте крепления, проводится корректировка паспорта крепления по минимальному значению несущей способности контрольных анкеров. Оценку несущей способности применяемых анкеров при проведении (восстановлении) выработок проводят при помощи штанговыдергивателя не реже одного раза в месяц через каждые 200 метров длины горной выработки, при изменении прочностных свойств и обводненности пород кровли горной выработки, при изменениях конструкции анкерной крепи, применении новых видов или составов ампул, а также технологии установки анкерной крепи.

22. При визуальном контроле работоспособности анкерной крепи проводится оценка состояния анкеров, элементов крепи, затяжки и величины смятия демпфирующих податливых элементов. Периодичность визуального контроля вне зоны влияния очистных работ — не реже одного раза в месяц, а в зонах влияния очистных работ — ежесуточно. В горных выработках с III-IV типами кровли по обрушаемости, приведенными в таблице N 4 приложения N 2 к настоящей Инструкции, а также на участках с особо сложными горно-геологическими условиями и на всех сопряжениях горных выработок контроль деформационного состояния пород кровли осуществляется реперами глубинными, установленными в скважинах через 35-40 метров. В горных выработках с I типом кровли по обрушаемости, приведенного в таблице N 4 приложения N 2 к настоящей Инструкции, установка реперов глубинных осуществляется через 80-100 метров. В горных выработках с породами II типа кровли по обращаемости, приведенным в таблице N 4 приложения N 2 к настоящей Инструкции, установка реперов глубинных осуществляется через 200-250 метров. В выработках, закрепленных анкерами первого уровня, устанавливают глубинные реперы с двумя реперами в шпуре, а в выработках с двухуровневым креплением — с тремя реперами в шпуре, причем базовый (верхний) репер должен находиться на глубине, превышающей глубину анкерования, не менее одного метра.

23. По истечении пяти лет эксплуатации анкерной крепи в выработках, производить научно-исследовательские работы с оценкой несущей способности анкеров, коррозионного износа и работоспособности анкерной крепи. По результатам обследования составляется акт о состоянии выработки, и назначается дата следующего обследования.

24. Испытание несущей способности анкерной крепи в действующих горных выработках производится путем ее нагружения до 0,6

25. На участках действующих и проводимых горных выработок с нарушенной анкерной крепью (разорванные или вырванные анкеры, разрывы подхватов и затяжки, полное смятие демпфирующих податливых элементов), расслоениями и отслоениями пород кровли более 50 мм от вышележащей породы, анкерная крепь усиливается дополнительной крепью с внесением соответствующих изменений в действующий паспорт крепления.

26. Результаты контроля состояния анкерной крепи фиксируются специалистами шахты в производственно-технической документации (приложение N 22):

-

в зоне опорного давления — не реже 1 раза в сутки;

-

вне зоны опорного давления — не реже 1 раза в месяц.

27. В настоящей Инструкции приведен порядок расчета параметров анкерной крепи для:

-

горных выработок и сопряжений шириной до 8 м (приложения N 2, 15);

-

боков горных выработок (приложение N 3);

-

горных выработок шириной 6-12 м (приложения N 4, 5, 15);

-

демонтажных камер (приложение N 6);

-

выработок, пройденных по нижнему слою мощных пластов (приложение N 7);

-

выработок, охраняемых «жесткими» и «податливыми» целиками (приложение N 8);

-

выработок, проводимых по пластам, склонным к горным ударам и внезапным выбросам угля (пород) и газа (приложение N 9);

-

выработок, пройденных в слабых и обводненных породах (приложение N 10);

-

применения комбинированных крепей (приложение N 11);

-

выработок, находящихся в зонах повышенных проявлений горного давления (приложение N 12);

-

коротких очистных забоев (приложение N 13);

-

выработок, оборудованных подвесными монорельсовыми дорогами (приложение N 14).

Внимание! Электронный текст приложений NN 1-22 приводится в редакции, опубликованной в официальном издании ЗАО «НТЦ исследований проблем промышленной безопасности» — разъяснение см. в ярлыке «Примечания». — Примечание изготовителя базы данных.

Приложение N 1

к Инструкции

Термины, определения и условные обозначения

В настоящей Инструкции использованы следующие термины:

-

анкерная крепь

— система закрепленных в скважинах (шпурах) металлических (распорных, клиновых, винтовых с закреплением химическими растворами и смесями на цементной основе), железобетонных, деревянных или полимерных стержней (штанг), расположенных определенным образом в кровле и боках выработки и предназначенных вместе с поддерживающими элементами (опорными шайбами или подхватами) для упрочнения массива пород и повышения устойчивости обнажений; -

анкер первого уровня (нижнего уровня)

— цельный металлический, железобетонный, полимерный или деревянный стержень (анкер), закрепленный в шпуре (скважине) длиной, не превышающей высоту выработки; -

анкер глубокого заложения (верхнего уровня, второго уровня)

— анкер, превышающий длину анкера первого уровня; -

выработка, пройденная вприсечку

— горная выработка, пройденная вплотную к выработанному пространству или отделяемая от него целиком угля шириной 0,8-1,5 м; -

горная выработка

— полость в земной коре, образуемая в результате извлечения горных пород; -

горное давление

— давление окружающей среды на искусственное подземное сооружение или отдельно рассматриваемую часть горного массива, развивающееся в результате горных работ; -

давление на крепь

— силовое воздействие пород на крепь горных выработок; -

двухуровневая схема крепи

— совместное применение анкеров первого уровня и анкеров глубокого заложения; -

зона опорного давления

— часть массива пород в пределах влияния очистных работ, в котором напряжения больше, чем в нетронутом массиве; -

зона повышенного горного давления

(далее — ПГД) — часть угольного массива и боковых пород, испытывающая повышенные напряжения, передаваемые краевыми частями, отдельными оставленными целиками или другими концентраторами, расположенными на смежном пласте (пластах); -

зона проявления повышенного горного давления

(далее — ППГД) — зона, в которой реализовалось повышенное горное давление в виде увеличения смещений кровли, боков и почвы горных выработок, отжимания и разрушения боков и кровли горных выработок, деформации крепи; -

крепь

— инженерная конструкция в горной выработке, взаимодействующая с породами и предназначенная для сохранения формы и размеров ее поперечного сечения, в соответствии с требованиями правил безопасности; -

несущая способность анкера

— предельная нагрузка в жестком режиме (заводская характеристика); -

опорное давление

— добавочное к весу толщи пород давление, оказываемое зависающими породами на часть массива за пределами выработанного пространства; -

опорная плита

— индивидуальный опорный элемент, не связывающий анкеры в рядах в единую систему; -

податливая крепь

— крепь, конструкция которой допускает уменьшение сечения выработки при сохранении несущей способности;«податливый» целик

— целик шириной (2,5-3,0);

-

проявление горного давления

— деформирование и разрушение горных пород и крепи под действием горного давления; -

протяженная горная выработка

— горная выработка, длина которой на порядок и более больше ее ширины; -

работа крепи (сопротивление крепи)

— силовое противодействие крепи горному давлению; -

сопротивление анкерной крепи

— среднеарифметическая нагрузка со стороны кровли на анкерную крепь, кН/м;

-

сопряжение горных выработок

— узел соединения двух или более одиночных горных выработок; -

смещение пород

— смещение пород, вызванное проведением выработки и последующими условиями ее поддержания. Различают смещения кровли, боков и почвы выработки; -

смещения кровли выработки

— уменьшение высоты выработки вследствие опускания пород кровли, вызванное горным давлением; -

целик

— отдельная часть залежи полезного ископаемого, оставленная в процессе разработки месторождений по тем или иным причинам не извлеченной или временно не извлекаемой.

широкая горная выработка

— горная выработка шириной более 6 м.

В настоящей Инструкции используются следующие условные обозначения и коэффициенты*:

_______________

* В последующих приложениях к Инструкции расшифровки отдельных обозначений иногда отличаются от приведенных в приложении N 1; в них также встречаются обозначения, отсутствующие в данном приложении; в некоторых обозначениях перепутаны строчные и прописные буквы. По указанию Управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора (см. подстрочную сноску в пункте 2 Инструкции) из последующих приложений исключены расшифровки обозначений, повторяющие расшифровки обозначений, приведенные в данном приложении. (Примеч. изд.)

Приложение N 2

к Инструкции

Расчет параметров крепи для кровли горных выработок

I. Исходные данные для расчета крепи

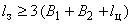

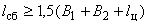

1. Исходные данные для расчета сопротивления анкерной крепи, длины анкеров и их податливости, количества анкеров в ряду и расстояния между рядами, дополнительных средств усиления:

-

1) условия проходки, охраны и поддержания горных выработок;

-

2) расчетная ширина

, м, и высота

, м, горных выработок и сопряжений в проходке;

-

3) глубина проведения горной выработки или сопряжения от дневной поверхности

, м;

-

4) тип строения пород кровли горных выработок;

-

5) класс устойчивости пород непосредственной кровли горных выработок;

-

6) расчетное сопротивление пород и угля в кровле на одноосное сжатие

, МПа;

-

7) расчетная несущая способность анкеров, усиливающих стоек, рам, посадочно-защитных крепей

, кН.

2. По условиям проходки, охраны и поддержания при расчете параметров крепи рассматриваются следующие горные выработки и сопряжения:

-

1) капитальные околоствольные и магистральные горные выработки и их сопряжения, проводимые и поддерживаемые в ненарушенном очистными работами массиве за пределами зон опорного давления, при ширине целиков больше 0,1

но не менее 30 м;

-

2) магистральные полевые и пластовые горные выработки и сопряжения, проводимые в массиве, а затем поддерживаемые в зоне опорного давления от очистных работ при ширине целиков меньше 0,1

но не менее 15 м;

-

3) пластовые выемочные горные выработки, проводимые в массиве, а затем погашаемые за лавой;

-

4) пластовые выемочные горные выработки, проводимые в массиве по надработанным и подработанным участкам шахтного поля, а затем погашаемые за лавой;

-

5) пластовые выемочные горные выработки, проводимые по нижним слоям мощных пластов;

-

6) пластовые выемочные горные выработки и сопряжения, проводимые в массиве, охраняемые за отрабатываемой лавой целиком шириной не менее 15 м, а затем погашаемые за смежной лавой;

-

7) пластовые выемочные горные выработки, проводимые в массиве на удароопасных и выбросоопасных пластах, а затем погашаемые за лавой;

-

пластовые выемочные выработки, проводимые в массиве и охраняемые целиками, а затем погашаемые за смежной лавой на удароопасных и выбросоопасных пластах;

-

9) на пластах, склонных к горным ударам и выбросам угля и газа (ширина целиков определяется согласно действующим нормативным документам);

-

10) пластовые выемочные выработки, проводимые в массиве и охраняемые за отрабатываемой лавой разрушающимся в выработанном пространстве целиком угля шириной (2,5-3,0)

, а затем погашаемые за смежной лавой (для мощных пластов ширина целика принимается (2,5-3,0)

).

-

11) пластовые выемочные выработки, проводимые в массиве, затем поддерживаемые на границе с выработанным пространством и погашаемые за смежной лавой;

-

12) пластовые выемочные выработки, проводимые за отрабатываемой лавой на расстоянии свыше 200 м или после отработки лавы вприсечку к выработанному пространству с защитной полосой угля шириной 2-3 м и погашаемые за смежной лавой;

-

13) пластовые монтажные рассечки (камеры), проводимые в массиве (в том числе по нижнему слою мощных пластов) и погашаемые за лавой;

-

14) разрезные печи, очистные камеры и заходки при системах разработки короткими забоями;

-

15) пластовые демонтажные камеры.

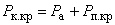

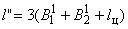

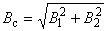

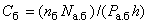

3. Расчетная ширина протяженных горных выработок принимается равной их максимальной фактической ширине в проходке. Расчетная ширина сопряжений пересекающихся горных выработок

где

Расчетная ширина сопряжений с примыканием одной горной выработки к другой (основной) определяется по формуле:

где

Если ширина сопряжения <8 м, то к зоне сопряжения относятся также части примыкающих и пересекающихся выработок на протяжении, равном 0,5 их ширины. Если ширина сопряжения

4. Расчетная глубина для сопряжений принимается равной фактической глубине от земной поверхности. Расчетная глубина для протяженных горизонтальных и наклонных горных выработок, участки которых находятся на разных отметках, отличающихся не более чем на 15%, принимается равной максимальной глубине. При большей разности отметок расчетная глубина горных выработок принимается по участкам с различными расчетными глубинами.

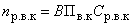

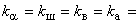

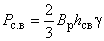

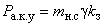

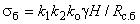

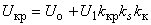

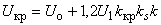

5. Расчетное сопротивление пород и угля в кровле на одноосное сжатие в массиве

Расчетное сопротивление пород определяется по формулам:

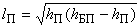

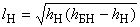

для кровли:

для боков:

При определении прочности пород по коэффициенту крепости

Таблица N 1

Значения коэффициента

|

Среднее расстояние между поверхностями ослабления пород, м |

|

|

Более 1,5 |

0,9 |

|

1,5-1,0 |

0,8 |

|

1,0-0,5 |

0,6 |

|

0,5-0,1 |

0,4 |

|

Менее 0,1 |

0,2 |

Таблица N 2

Значения коэффициента

|

Характеристика места размещения выработки |

|

|

Пликативные нарушения с радиусом более 300 м или дизъюнктивные — на расстоянии свыше 4 |

0,9 |

|

Пликативные нарушения с радиусом менее 300 м или в зоне влияния дизъюнктивного нарушения на расстояниях от него 4 |

0,6 |

|

Непосредственно в дизъюнктивных нарушениях на расстоянии от них менее |

0,3 |

Таблица N 3

Значения коэффициента

|

Сопротивление пород одноосному сжатию в образце, МПа |

30 |

50 |

60 |

80 |

100 |

120 |

160 |

200 |

|

Значение коэффициента |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,75 |

0,82 |

0,86 |

0,9 |

При однородной кровле (I тип кровли), приведенной в таблице N 4 настоящего приложения,

где

6. Если в кровле горных выработок залегает слой прочных однородных пород с

Расчетное сопротивление пород кровли на одноосное сжатие в протяженных горных выработках следует считать одинаковым, если оно находится в пределах ±30%. При этом принимается его минимальное значение. При изменении

7. При расчете сопротивления и длины анкеров выделяют четыре типа кровли по обрушаемости, приведенные в таблице N 4 настоящего приложения.

Таблица N 4

Типы пород кровли по обрушаемости

|

I тип кровли |

II тип кровли |

III тип кровли |

IV тип кровли |

|

Однородная кровля из слоистых преимущественно глинистых, песчано-глинистых и песчаных сланцев (аргиллитов и алевролитов), ( |

Неоднородная кровля. Над непосредственной кровлей из слоистых сланцев мощностью от 0 до 0,3 |

Однородная и неоднородная кровля, кровля с интенсивной кососекущей трещиноватостью в зонах тектонических пликативных и разрывных нарушений, кровля с неустойчивыми породами, ( |

Пачки угля блестящего, полублестящего полуматового, матового, ( |

8. При определении плотности установки анкеров, конструкции опор, затяжки, технологии крепления кровли при проходке, для всех типов кровли по обрушаемости, непосредственную кровлю над горными выработками и сопряжениями следует разделять на три класса по устойчивости, приведенные в таблице N 5 настоящего приложения.

Во всех классах устойчивость кровли оценивается за период проходческого цикла.

Таблица N 5

Классы пород кровли по устойчивости

|

I класс. Неустойчивая кровля |

II класс. Кровля средней устойчивости |

III класс. Устойчивая кровля |

|

Обрушение кровли после обнажения на расстоянии от забоя до 1 м. Преимущественно тонкослоистые и трещиноватые глинистые сланцы с |

Сохранение устойчивости при обнажении кровли на расстоянии от забоя от 1 до 3 м. Преимущественно слоистые малотрещиноватые глинистые и песчаные сланцы с 30 МПа |

Сохранение устойчивости кровли при обнажении на расстоянии от забоя свыше 3 м. Преимущественно массивные нетрещиноватые песчаники с |

II. Основные расчетные положения

9. Расчет параметров анкерной крепи и дополнительных средств ее усиления проводится в зависимости от интенсивности горного давления, определяемого с учетом размеров и глубины расположения горных выработок и сопряжений от поверхности, способа и параметров их охраны от влияния очистных работ, прочности, трещиноватости и устойчивости пород кровли.

10. В качестве критерия интенсивности горного давления для расчета крепи следует принимать расчетные смещения кровли. Методика определения расчетных смещений кровли для сопряжений и различных категорий протяженных горных выработок зависит от принятых, в соответствии с разделом I настоящего приложения, исходных данных для конкретных условий и приведена в приложениях N 15 и 18 к настоящей Инструкции.

В условиях, где расчетные смещения кровли больше 300 мм, преимущественно при поддержании горных выработок на границе с выработанным пространством, проведении их вприсечку и охране разрушающимся целиком, расчет параметров анкерной крепи проводится для смещений кровли не более 300 мм. На часть смещений более 300 мм рассчитывается крепь усиления.

Параметры анкеров глубокого заложения рассчитываются исходя из возможности «подвески» породной пачки, состоящей из слоев различной мощности и прочности к породам за пределами свода естественного равновесия или к мощному и крепкому слою породы, находящемуся на расстоянии 3-6 м и более от кровли горной выработки.

11. При определении и выборе паспортов крепления в зависимости от расчетных смещений и от интенсивности проявлений горного давления выделяются следующие условия поддержания горных выработок:

-

1) небольшое горное давление, при смещениях кровли меньше 50 мм;

-

2) горное давление средней интенсивности, при смещениях кровли от 50 до 200 мм включительно;

-

3) интенсивное горное давление, при смещениях кровли более 200 мм.

12. Во всех условиях интенсивности горного давления плотность установки анкеров в кровле определяется по величине смещений, проверяется и, при необходимости, увеличивается по фактору требуемой минимальной плотности установки анкеров. В зависимости от устойчивости непосредственной кровли — в классе неустойчивой кровли не меньше 1 анк/м

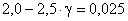

13. Во всех горных выработках и сопряжениях при расчетных смещениях кровли больше 150 мм, для исключения перегрузок, анкеры и усиливающие поддерживающие крепи устанавливаются с податливыми или с демпфирующими податливыми элементами, сминающимися при нагрузках, достигающих 80% от несущей способности анкера.

Для анкеров с частичным закреплением по длине шпура необходимая величина податливости составляет до 20 мм при смещениях 150 мм и до 35 мм при смещениях 300 мм, а закрепленных по всей длине — от 15 до 25 мм. При смещениях свыше 50 мм в горных выработках и сопряжениях, в кровле которых залегает угольный пласт и породы, отнесенные к опасным по горным ударам и выбросам, устанавливают анкеры с податливостью не менее 50 мм.

III. расчет параметров крепи выработок и сопряжений, проводимых и поддерживаемых в массиве вне зоны влияния очистных работ

14. В условиях небольшого горного давления при расчетных смещениях кровли

Таблица N 6

Параметры крепи для I типа кровли

|

Расчетная ширина выработок ( |

Сопротивление анкерной крепи |

Длина анкеров |

|

3,0 |

35 |

1,6 |

|

3,5 |

40 |

1,7 |

|

4,0 |

45 |

1,8 |

|

4,5 |

50 |

2,0 |

|

5,0 |

55 |

2,2 |

|

5,5 |

60 |

2,4 |

|

6,0 |

65 |

2,6 |

|

6,5 |

70 |

2,8 |

|

7,0 |

75 |

3,0 |

|

8,0 |

80 |

3,2 |

Примечание. Здесь указывается общая длина анкеров с учетом их замковой части и выступающей в выработку части стержня. При ширине выработки от 8 до 12 м применять двухуровневую схему крепи (приложение N 5) с длиной анкеров первого уровня не менее 2,4 м.

При II типе кровли сопротивление анкерной крепи

Таблица N 7

Параметры крепи для II типа кровли

|

Расчетная ширина выработок ( |

Сопротивление анкерной крепи |

Длина анкеров |

|

|

|

|

||

|

3,0 |

35 |

1,4 |

1,5 |

|

3,5 |

40 |

1,5 |

1,6 |

|

4,0 |

45 |

1,6 |

1,7 |

|

4,5 |

50 |

1,7 |

1,8 |

|

5,0 |

55 |

1,8 |

2,0 |

|

5,5 |

60 |

1,9 |

2,1 |

|

6,0 |

65 |

2,0 |

2,2 |

|

6,5 |

70 |

2,1 |

2,3 |

|

7,0 |

75 |

2,2 |

2,4 |

|

8,0 |

80 |

2,4 |

2,6 |

Примечание. При ширине выработки от 8 до 12 м применять двухуровневую схему крепи (приложение N 5) с длиной анкеров первого уровня не менее 2,0 м.

При III типе кровли

Таблица N 8

Параметры крепи для III типа кровли

|

Расчетная ширина выработок ( |

Сопротивление анкерной крепи |

Длина анкеров |

|

3,0 |

40 |

1,8 |

|

3,5 |

45 |

2,0 |

|

4,0 |

50 |

2,0 |

|

4,5 |

55 |

2,2 |

|

5,0 |

60 |

2,4 |

|

5,5 |

65 |

2,6 |

|

6,0 |

71 |

2,8 |

|

6,5 |

77 |

3,0 |

|

7,0 |

83 |

3,3 |

|

8,0 |

90 |

3,6 |

Примечание. При ширине выработки от 8 до 12 м применять двухуровневую схему крепи (приложение N 5) с длиной анкеров первого уровня не менее 2,4 м.

При IV типе кровли

Таблица N 9

Параметры крепи для IV типа кровли

|

Расчетная ширина выработок ( |

Сопротивление анкерной крепи |

Длина анкеров |

|

3,0 |

40 |

1,9 |

|

3,5 |

45 |

2,1 |

|

4,0 |

50 |

2,3 |

|

4,5 |

55 |

2,5 |

|

5,0 |

60 |

2,7 |

|

5,5 |

65 |

2,9 |

|

6,0 |

70 |

3,2 |

|

6,5 |

75 |

3,5 |

|

7,0 |

80 |

3,8 |

|

7,5 |

85 |

4,1 |

|

8,0 |

90 |

4,5 |

Примечание. При ширине выработки от 8 до 12 м применять двухуровневую схему крепи (приложение N 5) с длиной анкеров первого уровня не менее 2,4 м.

Если мощность угольной пачки в кровле составляет 1,5-2,5 м, то длину анкеров принимают равной мощности угольной пачки плюс 0,6 м.

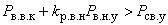

15. В условиях горного давления средней интенсивности при расчетных смещениях кровли

-

при I типе кровли в соответствии с номограммой, приведенной на рисунке 1 настоящего приложения;

-

при II типе кровли

принимать в соответствии с номограммой на рисунке 1 настоящего приложения, а длину анкеров принимать в соответствии с таблицей N 7 настоящего приложения;

-

при III типе кровли сопротивление крепи и длину анкеров принимать на 10% больше рассчитанных по номограмме рисунка 1 настоящего приложения;

-

при IV типе кровли сопротивление крепи и длину анкеров принимать на 20% больше рассчитанных по номограмме рисунка 1 настоящего приложения.

Рис.1. Номограмма для определения параметров анкерной крепи в кровле горной выработки (пунктирной линией показан ключ к определению

_______________

16. В I и III типах кровли, при увеличении сопротивления анкерной крепи по сравнению с указанными в пунктах 14 и 15 настоящего приложения, длину анкеров можно уменьшить за счет повышения плотности установки анкеров на 10% при 1,3

IV. Расчет параметров крепи для магистральных выработок и сопряжений, поддерживаемых в зоне опорного давления при ширине целиков больше 0,05 , но не менее 15 метров

, но не менее 15 метров

17. В условиях небольшого горного давления при расчетных смещениях кровли

18. В условиях горного давления средней интенсивности крепление и поддержание всех горных выработок и сопряжений следует производить одной анкерной крепью. При расчете анкерной крепи по смещениям

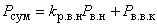

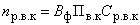

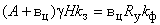

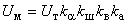

21. При расчете параметров анкеров верхнего уровня ожидаемое давление пород свода на крепь обоих уровней на 1 погонный метр длины горной выработки

Длина анкера верхнего уровня

Необходимая плотность установки анкеров глубокого заложения

Анкеры глубокого заложения (верхнего уровня) устанавливаются между рядами анкеров нижнего уровня.

Количество анкеров верхнего уровня в ряду

Принцип расположения анкеров глубокого заложения представлен в пунктах 18-20 приложения N 5. Необходимая величина закрепления анкеров глубокого заложения в скважине не менее 1,1 м.

V. Расчет параметров крепи для выемочных выработок, погашаемых за лавой

22. В условиях небольшого и средней интенсивности горного давления крепление и поддержание кровли горных выработок проводится одной анкерной крепью с

-

при смещениях кровли к моменту погашения горной выработки

до 50 мм аналогично пункту 14 настоящего приложения;

-

при смещениях больше 50 мм аналогично пунктам 15 и 16 настоящего приложения.

24. В условиях проявлений горного давления, обозначенных в пункте 23, крепление горной выработки осуществляется установкой анкерной крепи по двухуровневой схеме, с расчетом параметров согласно пунктам 20 и 21 настоящего приложения. Расчетная ширина горной выработки

VI. Расчет параметров крепи для выемочных выработок, охраняемых целиком шириной не менее 15 метров, а затем погашаемых за смежной лавой

25. В условиях небольшого и средней интенсивности горного давления и расчетных смещений в течение всего срока службы при I, III и IV типах кровли до 100 мм, II типа кровли до 200 мм крепление и поддержание горной выработки производится анкерной крепью с

-

при смещениях меньше 50 мм согласно пункту 14 настоящего приложения;

-

при смещениях больше 50 мм согласно пунктам 15 и 16.

26. В условиях, где при I, III и IV типах кровли расчетные смещения

27. При условиях, аналогичных пункту 26 настоящего приложения, вместо дополнительных стоек усиления может применяться анкерная крепь в два уровня с расчетом ее параметров по аналогии с пунктами 20, 21, 24. Расчетная ширина выработки

VII. Расчет параметров крепи для выемочных горных выработок, охраняемых целиком шириной (2,5-3,0) , а затем погашаемых за смежной лавой

, а затем погашаемых за смежной лавой

28. При I, III и IV типах кровли, со смещениями кровли до 300 мм, в проходческом забое устанавливается анкерная крепь с

29. При II типе кровли в условиях, где

VIII. Расчет параметров крепи для выемочных горных выработок, поддерживаемых на границе с выработанным пространством

31. В выработках, поддерживаемых на границе с выработанным пространством, необходимо применять комбинированную крепь, состоящую из анкерной крепи, податливых стоек, усиливающей и посадочно-защитной крепи, устанавливаемой за отрабатываемой лавой для управления сдвижением и обрушением основной кровли с параметрами, определяемыми максимальными смещениями кровли, равными 300 мм, перед погашением горных выработок смежной лавой.

32. Анкерная крепь применяется в трех вариантах:

-

вариант 1 — с параметрами при проходке

и

, определяемыми расчетными смещениями кровли до влияния первой лавы

аналогично пунктам 14-16 настоящего приложения;

-

вариант 2 — с параметрами при проходке

и

, определяемыми расчетными смещениями кровли до влияния первой лавы аналогично пунктам 14-16 настоящего приложения и усиливаемой на расстоянии до лавы 0,1

дополнительной анкерной крепью с параметрами, определяемыми максимальным смещением кровли перед погашением горной выработки смежной лавой, равными 300 мм аналогично пункту 18 настоящего приложения;

-

вариант 3 — с установкой анкерной крепи в два уровня с параметрами, определяемыми по пункту 20, 21 настоящего приложения.

33. Если параметры анкерной крепи приняты по смещениям кровли до влияния первой лавы (вариант 1), то перед ней на расстоянии 0,1

Таблица N 10

Сопротивление усиливающих стоек

|

Тип кровли |

Сопротивление усиливающей крепи, кН/м при ширине выработки в проходке, м |

|||

|

3,0 |

4,0 |

5,0 |

6,0 |

|

|

I |

300 |

400 |

500 |

600 |

|

II |

200 |

300 |

400 |

500 |

|

III |

300 |

400 |

500 |

600 |

|

IV |

350 |

450 |

550 |

650 |

34. Если параметры анкерной крепи приняты по варианту 2, то податливые усиливающие стойки устанавливают только на участках интенсивного сдвижения и обрушения основной кровли за первой и перед второй лавами с сопротивлением в соответствии с таблицей N 10 настоящего приложения.

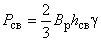

35. Сопротивление посадочно-защитной крепи, которую необходимо устанавливать вслед за подвиганием лавы, принимают с учетом ее податливости в соответствии с таблицей N 11 настоящего приложения.

Таблица N 11

Сопротивление посадочно-защитной крепи

|

Тип кровли |

Сопротивление крепи |

|||||

|

Ограниченно податливая (тумбы, органная, кусты из стоек без деревянных лежней и верхняков) |

Податливая (органная, кусты из стоек на деревянных лежнях и под верхняки) |

|||||

|

до 1,5 м |

1,5-2,0 м |

2,0-3,0 м |

до 1,5 м |

1,5-2,0 м |

2,0-3,0 м |

|

|

I |

3000 |

4000 5000 |

4500 |

1500 |

2000 |

2500 |

|

II |

4000 |

4000 |

5500 |

2000 |

2500 |

3000 |

|

III |

3000 |

4500 |

4500 |

1500 |

2000 |

2500 |

|

IV |

3500 |

5000 |

2000 |

2500 |

3000 |

36. При установке анкерной крепи в два уровня расчет ее параметров проводится по пункту 30 настоящего приложения. Величина

37. При поддержании горных выработок на границе с выработанным пространством, на пластах мощностью больше 3 м и расчетных смешениях до отрабатываемой лавы

IX. Расчет параметров крепи для кровли горных выработок, проводимых вприсечку к выработанному пространству

38. В пластовых горных выработках, проводимых вприсечку к выработанному пространству за зоной обрушения и сдвижения основной кровли на расстоянии свыше 200 м от забоя отрабатываемой лавы или не менее чем через 3 месяца после отработки лавы с оставлением защитной полосы угля шириной 2-4 м и погашением за смежной лавой, в условиях горного давления средней интенсивности крепление и поддержание допускается производить анкерной крепью с параметрами сопротивления крепи, длины и податливости анкеров, принимаемыми по расчетным смещениям кровли

39. В условиях интенсивного горного давления при расчетных смещениях

40. В условиях интенсивного горного давления крепление горных выработок анкерной крепью в два уровня с расчетом параметров по методикам, приведенным в пунктах 20, 21 настоящего приложения, величина

41. При расчетных смещениях кровли

X. Расчет параметров крепи в монтажных камерах шириной до 6,0 метра

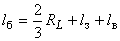

42. В монтажных камерах, закрепленных одной анкерной крепью, устанавливаемой в проходческом забое, при I, II и III типах кровли и всех величинах расчетных смещений,

-

при смещениях меньше 50 мм по пункту 14;

-

при смещениях больше 50 мм по пунктам 15, 16 настоящего приложения.

При определении

43. В условиях, где не обеспечивается устойчивость монтажной камеры при расчете параметров крепи по пункту 43, а также для уменьшения трудоемкости и увеличения скорости проходки, допускается применение паспорта крепления с сопротивлением анкерной крепи не менее 50 кН/м

44. Во всех условиях устойчивости монтажной камеры допускается ее крепление по двухуровневой схеме в соответствии с параметрами, рассчитываемыми по методике, представленной в приложении N 5, кроме особо сложных условий.

Приложение N 3

к Инструкции

Расчет параметров крепи для боков выработок и сопряжений

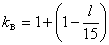

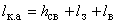

1. Наряду с указанными исходными данными в пункте 1 приложения N 2 при расчете параметров анкерной крепи для боков горных выработок и сопряжений необходимо учитывать расчетную высоту горной выработки

2. Определение необходимости установки анкерной крепи в боках горных выработок и сопряжений, расчет параметров крепи принимается в зависимости от степени относительной напряженности пород и пласта, расположенных в боках выработки, рассчитываемой по формуле:

Здесь

3. В условиях, где напряжения в боках меньше расчетного сопротивления сжатию всех пород и угля в боках

4. В условиях, где напряжения в боках превышают расчетное сопротивление сжатию наиболее слабых пород (угля) общей мощностью до 1,5 м, установку анкерной крепи проводят без расчета с параметрами

5. В условиях, где напряжения в боках превышают расчетное сопротивление сжатию пород (угля) общей мощностью более 1,5 м, бока горных выработок и сопряжений, прочность пород которых определяется по формуле 2 приложения N 2, необходимо закреплять анкерной крепью с параметрами

Рис.1. Номограмма для определения параметров анкерной крепи в боках горной выработки (штриховой линией показан ключ к определению

6. Для надежного поддержания угольного целика шириной (2,5-3,0)

7. При проходке горных выработок и сопряжений на пластах, склонных к горным ударам и внезапным выбросам угля (породы) и газа, для исключения перегрузки анкеры должны иметь конструктивную податливость 40-50 мм или демпфирующие податливые элементы.

Приложение N 4

к Инструкции

Расчет смещений пород и выбор способов проведения и крепления широких выработок

I. Исходные данные и расчетные положения

1. Область действия настоящей методики распространяется на горные выработки шириной в проходке до 12 м, при следующих способах их охраны от влияния очистных работ:

-

вне влияния очистных работ при ширине охранных угольных целиков больше 0,1

, но не менее 30 м;

-

в зоне влияния очистных работ с шириной охранного целика более 15 м, но не менее 0,1

.

2. В зависимости от характеристики пород кровли и ширины проводимой горной выработки возможны три схемы их проведения:

Схема I — проведение горной выработки сразу на полную ширину

Схема II — проведение горной выработки двумя заходками с разделением ее ширины на две части (

Схема III — поэтапное проведение широкой горной выработки.

Для I и II схем должно выполняться условие:

-

а) I класс, неустойчивые породы —

2,0-5,0 м

;

-

б) II класс, породы средней устойчивости —

5,0-10,0 м

;

-

в) III класс, устойчивые породы —

10,0-20,0 м

.

Величина

Для схемы I необходимо выполнение условия:

Для схемы II необходимо выполнить условия:

I и II схемы проведения горной выработки показаны на рисунке 1 настоящего приложения.

При III схеме широкая горная выработка проводится в два этапа. На первом этапе она проводится и крепится на всю длину. На втором проводится присечка, и горная выработка расширяется до проектной ширины.

3. Исходными данными при расчете показателей проявлений горного давления для определения параметров анкерной крепи широких горных выработок являются следующие: условия проходки, охраны и поддержания горной выработки; срок службы горной выработки

Рис.1. Технологические схемы проведения горной выработки на полную ширину

— с величиной заходки, равной

— с величиной заходки, равной 2

— с разделением ширины горной выработки на две заходки шириной

Основные перечисленные исходные данные, необходимые для расчета смешений пород в горных выработках, определяются и принимаются в соответствии с положениями раздела I приложения N 2.

II. Порядок расчета, определение смещений пород и оценка интенсивности горного давления

4. На основе геологических данных определяется тип пород по строению, обрушаемости и устойчивости согласно разделу I приложения N 2. По формулам 3 и 4 приложения N 2 определяются расчетные сопротивления сжатию пород кровли и боков горной выработки. По изложенным требованиям раздела I настоящего приложения рассчитываются устойчивые пролеты кровли в заходках и определяется количество заходок. Рассчитываются смещения пород кровли в широкой горной выработке и в ее заходках. С учетом интенсивности проявлений горного давления выбирается вид крепи и определяются ее параметры.

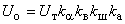

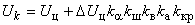

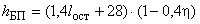

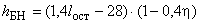

5. Величину расчетных смещений пород кровли

Здесь

При длине закрепления 0,5 м

При проведении горной выработки двумя заходками с разделением ее ширины на две части

Рис.2. Типовые смещения кровли

6. В горных выработках, проводимых в массиве и поддерживаемых в зоне влияния очистных работ с шириной охранного целика менее 0,1

Здесь

Остальные входящие в формулу 7 параметры указаны в расшифровке формулы 4 настоящего приложения.

Рис.3. Смещение кровли в массиве при охране выработок целиками в зоне очистных работ

7. На основании расчетной величины смещений пород кровли горных выработок за весь срок службы производится оценка условий их поддержания по интенсивности проявлений горного давления (таблица N 1 настоящего приложения).

Таблица N 1

Категории интенсивности проявлений горного давления в горных выработках

|

Категория интенсивности проявления горного давления |

Условия поддержания горных выработок по интенсивности проявления горного давления |

Расчетные смещения пород кровли горных выработок, мм |

|

I |

Небольшое горное давление |

До 50 |

|

II |

Горное давление средней интенсивности |

От 50 до 200 |

|

III |

Интенсивное горное давление |

Свыше 200 |

III. Выбор конструкции анкерной крепи широких выработок и способа их крепления

8. Конструкцию анкерной крепи широких горных выработок выбирают в зависимости от категории интенсивности проявлений горного давления, определяемой величиной смещений кровли (таблица N 1 настоящего приложения).

9. В условиях I категории интенсивности горного давления при породах кровли II типа по обрушаемости крепление широких горных выработок осуществляется сталеполимерной анкерной крепью с металлической сварной решеткой и подхватами с установкой анкеров в один уровень. Анкеры работают по схеме «подвешивания» пород непосредственной кровли к вышележащим прочным породам.

10. Анкерную крепь устанавливают в два уровня в условиях I категории интенсивности горного давления (при наличии I и III типах кровли по обрушаемости), II и III категории интенсивности проявления горного давления.

11. При I категории интенсивности проявления горного давления в слоистых породах кровли II типа по обрушаемости крепление осуществляется анкерами первого уровня с формированием несущей породной конструкции в виде балки или плиты.

IV. Анкеры глубокого заложения, область применения, технические характеристики и технология установки

12. Областью применения анкеров глубокого заложения на шахтах является: упрочнение кровли монтажных и демонтажных камер, крепление сопряжений горных выработок, усиление сопряжений лавы с горными выработками, крепление горных выработок, сохраняемых на границе с выбранным пространством, усиление крепи ранее пройденных горных выработок, крепление подвесных монорельсовых дорог.

13. Анкеры глубокого заложения закрепляются в шпуре ампулами на основе минеральных композиций (далее — АМК), полиэфирных смол, нагнетанием полимерных смол или минеральных композиций.

Анкеры глубокого заложения устанавливают под опорные плиты размерами 180x180x8-10, 250x250x8-10, 300x300x8-10 мм или отрезки специального взаимозаменяемого профиля N 17…40, или «бесконечный» подхват из этого профиля. Кровля полностью перетягивается решетчатой затяжкой.

Приложение N 5

к Инструкции

Расчет параметров анкерной крепи горных выработок шириной 6-12 метров

I. Определение параметров анкерной крепи первого уровня при I категории интенсивности горного давления

1. Для условий I категории интенсивности проявлений горного давления при породах II типа по обрушаемости крепление широких горных выработок осуществляется анкерной крепью в один уровень. Сопротивление анкерной крепи и длина анкеров, устанавливаемых в один уровень, определяются по таблице 7 приложения N 2.

2. В условиях I категории интенсивности горного давления при I, III и IV типах пород кровли анкерную крепь следует устанавливать в два уровня, параметры крепи первого уровня принимаются: длина анкера не менее 2,4 м, плотность установки анкеров не менее 1 анкера на м

3. При наличии в кровле горной выработки мощного угольного слоя на высоту не менее 0,8

Рис.1. Номограмма для определения параметров анкерной крепи первого уровня в зависимости от прочности угольной пачки и ширины горной выработки

II. Расчет параметров анкерной крепи первого уровня при II и III категориях интенсивности проявлений горного давления

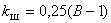

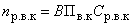

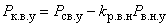

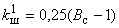

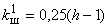

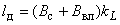

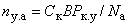

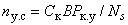

4. Расчетное удельное давление пород кровли на анкерную крепь первого уровня

Величина

Установка анкеров первого уровня производится непосредственно у забоя вслед за обнажением кровли проводимого цикла.

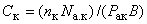

6. Количество анкеров первого уровня в каждом ряду (

7. Расстояние между рядами анкеров первого уровня

8. Расстояние между рядами анкеров первого уровня

Шаг установки анкеров первого уровня

Крайние анкеры первого уровня располагают с отклонением от нормали к слоистости или горизонтальной поверхности на 15-20° в сторону боков горной выработки на расстоянии от них не более 0,3 м.

9. Расстояние между анкерами первого уровня в рядах

10. Возведенное сопротивление анкерной крепи первого уровня

III. Определение параметров анкерной крепи боков горной выработки

11. Необходимость крепления боков горной выработки устанавливается сравнением прочности угля (пород) в ее боках на сжатие

Условие устойчивости боков имеет вид:

Здесь

При соблюдении условия в формуле 8 настоящего приложения крепления боков не требуется (