Имя этого итальянца навечно вписано в российские летописи. А главными творениями его жизни еще долго будут любоваться наши потомки.

Не испугавшись ни бездорожья, ни сильных морозов, ни татаро-монгольского ига, в 1475 году Аристотель Фиораванти по тверскому тракту прибыл в Москву. Он приехал по приглашению московского князя Ивана III, чтобы возглавить строительство собора, которому впоследствии будет суждено стать главным собором Кремля.

До Аристотеля собор уже пытались строить российские зодчие. Их труды не увенчались успехом: стены храма рухнули еще до завершения работ. Иван III той неудачей был и расстроен, и обескуражен одновременно. Уж очень ему хотелось воздвигнуть у себя на земле храм не хуже владимирского Успенского собора, построенного Андреем Боголюбским. Но задача осложнялась тем, что после обрушения уже почти возведенного собора ни один русский мастер не хотел браться вновь за его строительство.

Но, как это обычно и бывает, на помощь мужу пришла жена. Именно Софья Палеолог посоветовала Ивану III обратить внимание на заморского зодчего по имени Аристотель Фиораванти.

К тому моменту у себя на родине, в Италии, Аристотель уже успел стать признанным гением инженерии. Родившись в начале XV века (точная дата рождения неизвестна) в семье известного на всю Болонью строителя, к шестнадцати годам он освоил отцовское дело и отлил свой первый колокол.

А в 1455 году добился разрешения от городского совета Болоньи доверить ему передвижение двадцатипятиметровой звонницы, загораживающей перспективу главной улицы. Для того времени неслыханная инженерная операция, из которой Фиораванти вышел победителем. Известность и слава о нем разлетелись по всей Италии.

После феерического успеха мастер работал в Риме, Венеции, Милане. Прокладывал каналы, строил мосты, возводил дворцы. Но вместе с популярностью у инженера появились и недоброжелатели, которые составили на Аристотеля ложный донос, обвинив последнего в фальшивомонетничестве.

К счастью, дело развалилось, доказать ничего не смогли, и мастера выпустили из тюрьмы. И в этот самый момент он получил приглашение в Москву на строительство собора. Итальянец не стал долго раздумывать: его мечта построить прекраснейший храм могла наконец-то воплотиться в жизнь. Его совершенно не смущало, что это произойдет вдали от родины.

В 1475 году под колокольный перезвон, доносящийся со стороны Кремля, Аристотель въехал в Москву и сразу принялся за работу. Изучив и разобрав развалины старого храма, мастер сделал вывод, что ни материал, ни раствор для строительства нового не подходят. С собой на Русь Аристотель привез невиданные по тем временам строительные технологии. Получив указания великого князя о том, что московский собор должен быть построен по образу и подобию владимирского, Аристотель отправился в длительную командировку на север Руси изучать русскую архитектуру. Путешествуя от Суздаля до Владимира, от Владимира до Вологды и Северного моря, Фиораванти стал первым чужеземцем после викингов, который попал на Русский Север.

Изучая в дальней поездке по Северу Руси местную архитектуру, инженер отметил, что многие белокаменные полуразрушенные творения — дело рук европейских мастеров. Однако восстановить их после набега Батыя не представлялось возможным. Европейцы не учли особенности строительного материала, белого камня, который хорошо впитывал влагу. При русском климате с постоянными перепадами температур, белокаменные блоки трескались и теряли прочность.

На обратном пути в Москву Аристотель проанализировал ошибки своих предшественников и решил строить Успенский собор из прочного кирпича. А недолговечный белый камень использовать для облицовки храма снаружи.

Успенский собор Кремля — это первое сооружение, которое строили по «циркулю и линейке», то есть по чертежам, а не на глазок, как это было принято ранее. И все это благодаря Фиораванти.

Справившись с собором, итальянец получил новое задание от Ивана III — соорудить крепостные стены Кремля. За образец в этом проекте итальянец взял мощные стены ломбардского замка Сфорца, возвышающегося в центре Милана. Фиораванти был хорошо с ним знаком, так как долгое время работал в итальянской Ломбардии.

Именно так и появились знакомые всем нам знаменитые зубцы кремлевских стен в виде ласточкиного хвоста. Они имели не столько эстетическое, сколько политическое содержание, на котором автор проекта целенаправленно сделал акцент. Дело в том, что в XV веке в Ломбардии господствовало две партии. Одна поддерживала монархическую власть, другая — власть папы Римского. Так вот те, кто поддерживал императора, крепости и дворцы строили с зубцами ласточкиного хвоста. Таким образом, архитектор подчеркнул главенство светской власти в России того времени.

Но прославился на Руси Аристотель не только своими сооружениями. Благодаря Фиораванти русская армия получила полевую артиллерию. Великий инженер поставил пушки на колеса, что сыграло ключевую роль в битве на Угре и навсегда закрыло вопрос господства татаро-монголов над Русью.

Мобильные легкие полевые пушки били картечью или небольшими каменными ядрами, не давая врагу переправиться на другой берег реки. Эта тактика застала врага врасплох, и замерзающие татары покинули поле боя.

За годы работы при дворе Ивана III Аристотель стал по-настоящему незаменимым. От войны до стройки, от кирпичного завода до пушечного двора, от инженерных чертежей до чеканки монет — везде требовалось его участие или совет.

Но, помимо этого, итальянец стал хранителем государственных тайн. Так что вопрос о возвращении на родину был для зодчего закрыт. Мастер оказался невыездным и закончил свои дни где-то по дороге на Тверь. По той дороге, по которой он много лет назад въехал в Москву.

Как он умер, где похоронен, летописи молчат. Зато живы его творения, которыми мы любуемся по сей день.

Содержание

- 1 История возведения собора

- 2 Аристотель Фиораванти – архитектор Успенского собора Кремля

- 3 Архитектурные стили и внешнее оформление

- 4 Под сенью Успенского собора

- 4.1 Знаменитые росписи

- 4.2 Иконостас

- 5 Место важнейших государственных событий

- 6 Святыни Успенского собора

- 7 Видео: история в красках

Успенский собор Московского Кремля – главный православный храм Русского государства XV-XIX веков, символ древнерусского зодчества, украшение Москвы и Соборной площади, на которой он расположен.

История возведения собора

В 1326 году в Кремле при Иване Калите был заложен первый Успенский собор – скромный одноглавый храм. В 1337 году после крупного пожара Успенский собор уже не соответствовал новому статусу Москвы как столицы Всея Руси. Князь Иван III и митрополит Филипп решили возвести на месте старого величественный собор, достойный того, чтобы стать духовным центром государства.

Строили новый собор всем миром: объявили сбор средств. Бояре, купцы и другие миряне собирали пожертвования, все монастыри обложили налогами. Русские зодчие Кравцов и Мышкин построили собор до сводов, но в мае 1474 года во время землетрясения почти возведенный собор рухнул.

Для строительства нового собора князь Иван III обратился к итальянским зодчим. На приглашение откликнулся прославленный архитектор и инженер из Болоньи Аристотель Фиораванти.

У себя на родине архитектор наслаждался славой. Под его началом впервые в мире за 2 дня перенесли на другое место колокольню высотой 24 метра, которая мешала строительству здания администрации. Городской совет Болоньи, оценив заслуги мастера, назначил ему щедрое пожизненное обеспечение.

Безбедную жизнь архитектора нарушили козни завистников: Фиораванти по доносу бросили в тюрьму, лишив привилегий. Вскоре выяснилось, что обвинение было фальшивым, но обида побудила Фиораванти принять приглашение русского царя, и архитектор навсегда покинул Италию.

Аристотель Фиораванти – архитектор Успенского собора Кремля

Летом 1745 года заложили фундамент нового собора. Строительство храма поразило москвичей скоростью и новыми, прежде никогда не применяемыми на Руси, приемами работы. По указу архитектора в Москве построили первый кирпичный завод: строительство нуждалось в кирпиче. Для надежности фундамента в землю на глубину 5 метров вбили дубовые сваи. Стены, возведенные в 2 кирпича, внутри укреплены металлическими перевязками.

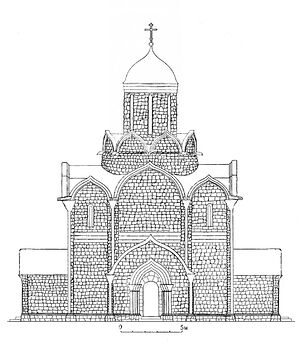

Стены белокаменного пятиглавого собора, перекрытые крестовыми сводами, выстроили из тесаных блоков камня. Шесть столпов внутри соборного пространства, своды и барабаны выложили из кирпича, облицованного белым камнем. Для укрепления стен архитектор употребил железные сваи и прочную, как камень, известь.

Во время строительства зодчий учел ошибки предшественников и все тщательно выверял и рассчитывал. Храм, построенный через 4 года, поразил современников размерами и богатством внутреннего убранства.

Архитектурные стили и внешнее оформление

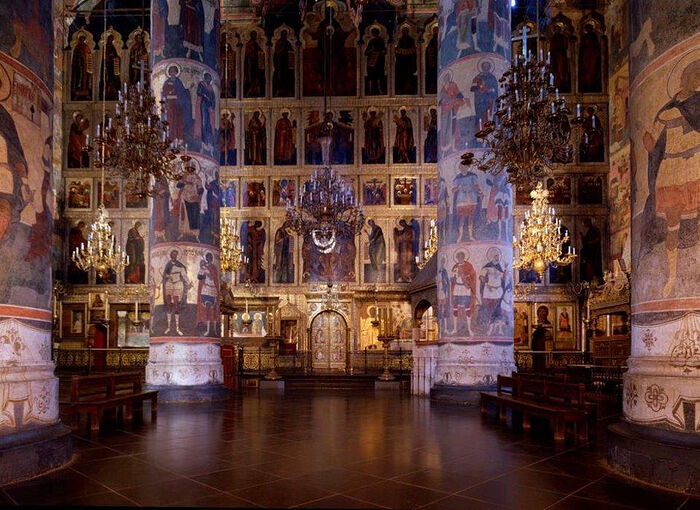

В творении архитектора Фиораванти чувствуются веяния византийского и романского, готического и древнерусского искусства. Здание, выложенное из блоков, смотрится монолитно, как «един камень». Храм зального типа с шестью тонкими круглыми столпами, расставленными очень широко, удивляет «величеством и высотою, и светлостью, и пространством».

Более вместительным делает собор его удлиненная западная часть. Простор и обилие света – отличительная черта Успенского собора. Свет, льющийся из окон барабанов и круглых окошек в закомарах стен, создает ощущение простора и праздника.

Фасад собора состоит из простенков – прясел, разграниченных лопатками. По горизонтали здание разделено декоративным поясом из маленьких колонн и арок, по вертикали – пилястрами с узкими окнами, создающими ощущение легкости конструкции. Собор увенчан пятью главами – символом Иисуса Христа и четырех евангелистов: Матфея, Луки, Марка и Иоанна. Центральная глава храма выше остальных и больше по размеру.

Под сенью Успенского собора

Высокий статус собор сохранил и после того, как в XVIII веке столицу Российской империи перенесли в Санкт-Петербург.

Знаменитые росписи

Собор знаменит своими росписями, которые появились во времена Михаила Романова в XVII веке. От сводов и стен исходит золотой свет, который придавал процессу восхождения государей на трон некое божественное одобрение.

Для росписи Успенского собора пригласили иконописца Дионисия с учениками. 150 художников во главе с царскими мастерами создавали циклы росписей. На южном фасаде – образ Владимирской Богоматери с архангелами Михаилом и Гавриилом.

Ярусом ниже – 6 святителей, Московские и Ростовские митрополиты. Здесь же, под окном, – образ Спаса Нерукотворного. В верхней части стен – иллюстрации Евангелия. С западной стороны – композиция «Страшный суд». На круглых столпах – многочисленные фигуры мучеников. На сводах и стенах храма – 249 сюжетных композиций и 2066 отдельных фигур.

На северной стороне – изображения Пафнутия Боровского, Исаия, Леонтия и Игнатия Ростовских, Сергея Радонежского. Над ними – композиция «Собор апостолов» с изображением Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи и 12 апостолов. В центре восточной стены – Новозаветная Троица: Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой в облике голубя. На сводах – композиции на евангельские темы: «Введение Богородицы в храм». «Рождение Христа». «Сретение Господне».

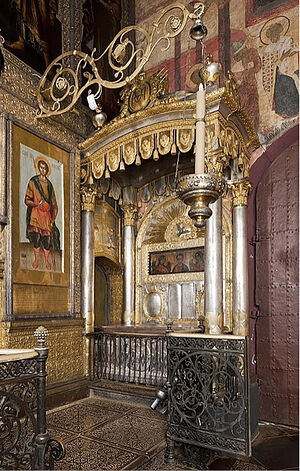

В храме – серебряное паникадило с цветными гирляндами весом 328 кг, отлитое в память о победе над Наполеоном. Здесь же ажурный шатер для хранения церковных реликвий. В центре собора – три креста, на которых по сторонам от Христа изображены распятые разбойники и фигуры двух ангелов.

Иконостас

В храме – богатейшая коллекция икон. Иконы собора – в богатейших окладах из чистого золота, а вся утварь – из серебра. Могучий, уходящий под своды 16- метровый иконостас создан в 1654 году по заказу патриарха Никона. 69 икон, помещенных здесь, представляют события библейской истории. Пять ярусов иконостаса, украшенные позолотой, добавляют зальному храму торжественного великолепия. В праотеческом чине – икона Святой Троицы. Праотцы изображены в полный рост, со свитками в руках. Пророческий ярус включает 17 икон.

В праздничном ряду – образы, которые ежегодно празднует церковь: Рождение Богоматери, Благовещение Пресвятой Богородицы, Крещение, Вход Господень в Иерусалим, Успение Пресвятой Богородицы. В деисусном чине видим молитвенное предстояние святых на Страшном суде перед Христом Вседержителем, двенадцать апостолов и икона «Спас Вседержитель».

На царских вратах – Богоматерь, архангел Гавриил и 4 евангелиста: Марк, Лука, Иоанн, Матфей. Слева от царских врат, в особом киоте, величайшая святыня Древней Руси – икона Владимирской Божьей Матери, покровительницы и заступницы Русской земли. Справа от царских врат – образ Спаса на престоле «Спас золотая роза». Это византийская икона XI века.

Огромный иконостас занимает широкую стену. Перед ним молитвенные места: царское – у левого столпа. Правда, цари и царицы здесь никогда не вставали. У правого столпа – патриаршее место. Третье – великокняжеское место, Мономахов престол, выполненное из орехового дерева в 1551 году для Ивана Грозного.

Шестиметровый шатер, декорированный изображением цветов и птиц, опирается на фигуры четырех зверей с прижатыми ушами и оскаленными зубами. Восьмигранный купол увенчан двуглавым орлом. Фриз покрыт надписями из Священного Писания.

В правом углу собора, возле иконостаса, – рака святителя Филиппа. В 1568 году митрополит Филипп Колычев здесь прилюдно обвинил в зверствах Ивана Грозного, за что и поплатился жизнью. По приказу разъяренного правителя митрополита удавили.

Место важнейших государственных событий

Под сводами Успенского собора проходили главные торжества – венчание русских государей на царство. Через медные, выполненные в технике золотой наводки врата, на котором золотом нанесены 20 библейских изображений, входили члены царской семьи. Своды Успенского собора – свидетели того, как сюда вошел рыдающий 16-летний Михаил Романов.

Юный наследник боялся свалившейся на него ответственности. После Смутного времени – периода кровавых распрей и подлых предательств новому государю пришлось поднимать Россию. Церемонии венчания на царство становились грандиозными событиями в жизни страны. В Успенском соборе короновались 21 российский правитель.

В Успенском соборе совершались бракосочетания государей. Алексей Михайлович первым среди Романовых начал крестить здесь детей. В июне 1744 года Екатерина II приняла здесь православие. Под сводами собора праздновали падение ордынского ига, покорение Казани, победу в северной войне и над Турцией.

В 1812 году во время оккупации Москвы французы сняли ризы с икон и переплавили, превратив в 5.3 тонны серебра и 290 кг золота. Часть драгоценностей удалось спасти, но основную массу французы забрали с собой. Покидая Кремль, Наполеон приказал взорвать Успенский собор, но подожженные фитили чудесно погасил вдруг хлынувший дождь. 23 апреля 1814 года в Успенском соборе воспета «хвалебная песнь Господу» в честь взятия Парижа и низложения Наполеона.

Здесь же, в Успенском соборе, в 1903 году прочитали акт об отлучении Льва Толстого от церкви. В марте 1918 года из Успенского собора новая власть изъяла 65 пудов серебра, а иконы отправили в Государственную Третьяковскую галерею. По легенде, зимой 1941 год, когда фашисты стояли под Москвой, Сталин приказал тайно отслужить в Успенском соборе молебен о спасении страны от нашествия иноплеменных.

С 1382 года в Успенском соборе хоронили митрополитов и патриархов, здесь 20 гробниц. Большая часть захоронений – под полом и отмечена невысокими прямоугольными памятниками с плоскими крышками. Традиция погребений в Успенском соборе началась с захоронения здесь его основателя – святого митрополита Петра.

У западной стороны похоронен последний патриарх петровской эпохи – Адриан, «наперсник царя». Надгробия патриархов – в резных белокаменных плитах с эпитафиями. Рядом с патриаршими гробницами – Гроб Господень, где хранится посох митрополита Петра и Гвоздь Господень, которым прибивали Иисуса Христа к кресту.

Святыни Успенского собора

В Успенском соборе хранятся великие святыни России:

- риза Господня – частица одежды Иисуса Христа;

- подлинный Гвоздь Господень, которым прибили Спасителя на кресте;

- частица камня с Голгофы, обагренного кровью Господней;

- камень от гроба Богоматери;

- десница апостола Андрея первозванного;

- чудотворная икона Божьей Матери «Владимирская», список 1514 года;

- святые мощи святителя Петра, который предсказал освобождение от Орды;

- Чудотворная икона Божьей матери «Петровская».

Успенский собор – Патриарший кафедральный собор, но храм всегда открыт для туристов. С 1991 года Успенский собор входит в Государственный историко-культурный музей-заповедник Московского Кремля. По благословению Патриарха в отдельные праздники проводятся богослужения. Церковь используют для особо торжественных обрядов: и архитектура, и убранство соответствует праздникам.

Видео: история в красках

Загрузка…

Аристотель Фиораванти — один из самых просвещенных и образованных людей 15 века, архитектор и инженер, приехавший из Италии в Москву специально для возведения Успенского собора. У себя на родине и других странах он, после получения специального образования в военно-инженерной, литейной и чеканной профессиях, занимался строительством зданий, мостов, крепостей, и даже передвигал башни и колокольни (вместе с колоколами) на несколько метров.

Аристотель Фиораванти: биография и начало деятельности

Точная дата его рождения неизвестна, в летописях указывают обычно 1415-1420 гг. Рудольфо Фиораванти (его настоящее имя, а Аристостель — прозвище) родился и вырос в итальянском городке Болонья в семье архитекторов. Упоминания о строительной деятельности его отца встречаются в исторических хрониках 14 века, когда он занимался перестройкой Палаццо Коммунале (Болонского муниципалитета).

В этой же хронике в 1436 г. отмечен и сам Аристотель Фиораванти, вместе с литейщиком Г. Нади построивший и отливший колокол для башни Аринго. Еще один колокол в 1453 г. они отлили и подняли на башню с помощью специального подъемника, который разрабатывал Рудольфо, имеющий и инженерные знания.

Начиная с 1447 года, Фиораванти с отцом и дядей работали над неординарными проектами по передвижению колокольни Св. Марка (Болонья) и башни в Венеции. За заслуги перед городом совет Болоньи торжественно вознаградил его званием старшины ложи каменщиков, а также ему было пожизненно подарено материальное обеспечение.

Но после трагедии с венецианской башней, которая рухнула из-за плохого грунта в основании и задавила несколько рабочих, архитектор покинул Венецию и переехал в Павию для реставрации древнего моста и строительства Пармского канала.

Инженерная деятельность в Европе

С 1458 г. Фиораванти начал службу в Милане у герцога Фр. Сфорца, где применял свои инженерные навыки. Затем вернулся в родную Болонью (1464), а с 1467 г. по приглашению короля Венгрии М. Корвина переехал в эту страну, где Аристотель Фиораванти построил мосты через Дунай и крепости на реке. В качестве благодарности король даже разрешил архитектору печатать монеты со своим изображением.

Следующие годы его в качестве известного специалиста приглашали для разрешения инженерных строительных работ в различные города Италии. По его проектам были построены гидротехнические сооружения на каналах в гг. Кремоне и Парме, построен шлюз Виаренна в Милане.

Его инженерные проекты были смелыми, с использованием новейших технических решений, что снискало ему славу выдающегося специалиста, который был заслуженно наделен различными благами и вознаграждениями.

Полоса несчастий

В 1473 г. по ложному доносу Фиораванти был арестован как фальшивомонетчик. Произошло это при попытке расплатиться монетами с собственным изображением, за что его лишили всех привилегий. Позднее, после вмешательства венгерского посла, обвинения были сняты, и его оправдали.

Уже после освобождения он с радостью согласился на предложение русского посла, приехавшего в Италию для поисков хорошего архитектора, который бы сумел достроить Успенский собор в Москве.

С этим собором приключилась большая катастрофа: в 1474 г. он обрушился почти на стадии завершения строительства. Московский князь Иван 3-й повелел для постройки нового собора пригласить архитектора из Италии. В 1475 г. после заключения контракта Фиораванти Аристотель, итальянский архитектор, вместе со взрослым сыном Андреа и слугой направился в Московское княжество. Было ему тогда уже 60 лет.

Подготовка к строительству Успенского собора

После приезда в Москву Фиораванти начал работу с расчистки развалин рухнувшего собора, на что ушла всего неделя. При сносе использовалось дубовое бревно «баран», которым били стены. Рабочие с трудом успевали выносить обломки здания и камни.

Затем приступили к постройке основания храма. Здесь архитектор с успехом применил все свои инженерные знания и имеющиеся технические средства. В основание глубиной 4,5 м были забиты тяжелые дубовые сваи, для обеспечения крепости и устойчивости будущего здания рвы были засыпаны битыми камнями, а сверху залиты известью.

Специально для строительства был построен кирпичный завод недалеко от Андроникова монастыря под Москвой, который делал качественный кирпич по единому стандарту. Также для стен и основания был использован белый камень, привозимый из древних разработок в Мячкове.

Работа над проектом собора

Для того чтобы начать постройку русского собора, архитектор решил вначале ознакомиться с примерами русского национального зодчества и отправился в путешествие по России. По предписанию Ивана 3-го за образец для строительства был взят Успенский храм во Владимире, и потому Фиораванти приехал сюда для работы. Уже тут в сам проект были внесены некоторые изменения, которые позволили в будущем говорить о новизне архитектурного решения нового московского собора.

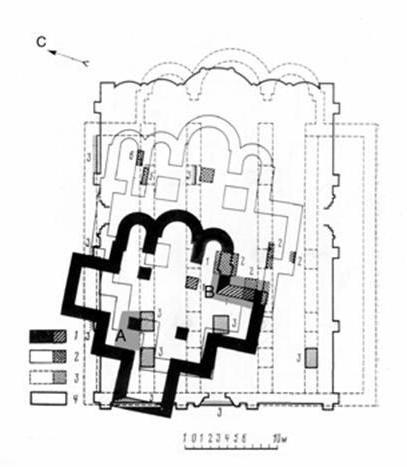

Особенность архитектуры Успенского собора состоит в том, что план сооружения разделен на одинаковые квадраты, а не сделан в крестово-купольном построении (что характерно было для предшествующих храмов Византии и России). За счет одинаковых размеров вертикальных промежутков между арками на фасаде стен собора подчеркивается выразительность и монолитность всего здания.

При создании плана собора зодчий Аристотель Фиораванти гармонично вписал сооружение в ансамбль Соборной площади Москвы, руководствуясь принципами градостроения эпохи Возрождения и рассчитывая на восприятие большой объемности всего собора. В последующем все здания, строившиеся на площади, и их декоративные элементы были выполнены в аналогичном стиле и даже с копированием некоторых архитектурных форм собора.

Строительство собора

При возведении здания собора Аристотель Фиораванти, уже как опытный инженер, применил множество нововведений, удивлявших и поражавших рабочих и всех москвичей. Техника возведения стен была смешанной, когда блоки из белого камня перемежались с кладкой из сверхпрочных кирпичей. Так были возведены столпы, своды храма и его 5 барабанов, что позволило уменьшить нагрузку верхней части на стены.

Архитектором был создан четкий план здания, вычерченный на бумаге, и проведены точные расчеты всех конструкций. Для поднятия тяжелых блоков на высокие стены храма была построена подъемная машина, состоящая из колес и блоков. С помощью веревок и машины блоки и кирпичи довольно быстро поднимались наверх и укладывались рабочими в стены.

К 1479 г., практически за 4 года, строительство Успенского собора было завершено. Здание было высокое, венчали его пять куполов-шлемов. Внутренняя часть храма поддерживалась четырьмя массивными столбами и представляла собой огромное пространство.

В этом сооружении соединились стилистические особенности различных национальных архитектур. В нем использованы некоторые образы городов Италии и архитектурные элементы русских деревянных и каменных церквей, которые посещал во время поездки по городам и весям России Аристотель Фиораванти. Успенский собор Московского Кремля — главный памятник русской архитектуры, в котором в единое целое были собраны черты храмового зодчества Новгорода, Владимира, Москвы, Италии и деревянных построек Русского Севера.

Белоснежные стены храма сделаны простыми, в стиле новгородских построек, их украшает только пояс из тонких колонок и арок (заимствованный из произведений владимирских зодчих), перевязанных по самой середине. Чисто итальянское широкое и высокое крыльцо-терраса выходит на площадь, приглашая все желающих посетить храм.

Внутреннее убранство собора

Внутри собор не разделялся на ограниченные пространства (как это делалось ранее в русских храмах), а, наоборот, имел огромной необъятное пространство, предстающее всем входящим в собор во всем великолепии и объеме. Создается впечатление огромного торжественного дворцового зала.

Отделка внутренних помещений Успенского собора велась 2 года до открытия его в 1479 г., живописное оформление было начато еще при жизни архитектора и завершилось к началу 16 века. Современный же интерьер собора (росписи и иконостас) был выполнен только в 17 веке.

За период 14-17 вв. Успенский собор стал усыпальницей, где были похоронены главы Русской православной церкви. Эти захоронения расположены внизу, под полом здания, над ними в 17 веке были поставлены надгробия с почетными эпитафиями.

Другая деятельность Фиораванти в России

Во время пребывания в России архитектор принимал участие в военных походах русских войск на Новгород (где Аристотель Фиораванти построил понтонный мост через Волхов, ставший первым таким сооружением в России), на Казань и Тверь (1482-1485 гг.). При этом он выполнял обязанности военного инженера и даже стал командиром артиллерии.

Затем, вернувшись в Москву, Аристотель занялся проектом и постройкой из красного кирпича стен Московского Кремля, которые уже на протяжении более 500 лет являются украшением главной площади столицы России. При возведении кремлевских стен были задействованы итальянские архитекторы Марк Руффо и Пьетро Солари (Фрязин), а также русские зодчие.

Формирование русского архитектурного стиля

Новизна архитектуры Успенского собора вдохновила русских зодчих на создание православных соборов в аналогичном стиле с добавлением национальных русских традиций (мотивы деревянной архитектуры Русского Севера). Московские талантливые архитекторы под руководством итальянских мастеров и с помощью новых технических средств того времени продолжили создание архитектурных памятников, сделанных с высоким художественным вкусом.

Первым примером стало строительство в 1529 г. храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Дьякове под Москвой, который был выстроен по образцам деревянных церквей. Основной корпус храма сделан в виде восьмигранной башни с выступами в форме полукруга для алтаря в восточной части. По бокам располагались четыре башни меньшего размера, все они соединены между собой галереями с выходами и оконными пролетами.

Еще более усовершенствовал эту идею русский зодчий, который построил (руководствуясь архитектурные принципами, которые заложил Аристотель Фиораванти) Церковь Вознесения в селе Коломенском (1532). Это сооружение в плане представляет крест с равными концами, при этом основное здание — башня из 20 стен, которые увенчаны кокошниками с вырастающими из них меньшими восьмигранными башенками. Все здание венчает шатер с башенкой сверху, который заканчивается главкой и крестом. Прообразами всех архитектурных деталей и особенностей стали деревянные русские церкви.

Дьяковская и Коломенская церкви стали основополагающими при создании шатрового стиля в русской архитектуре, который был использован и при возведении храма Василия Блаженного в Москве русскими зодчими Бармой и Постником во второй половине 16 века.

Последние годы Фиораванти в России

После окончания строительства Успенского собора Аристотель Фиораванти, годы жизни которого были посвящены России, хотел вернуться на родину в Италию. Однако Иван 3-й не хотел его отпускать и, после попытки побега, даже посадил в тюремные застенки. Такова была «благодарность» русского правителя.

По некоторым данным, архитектор скончался в 1486 г. в Москве.

Роль Фиораванти в русской архитектуре

Итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, приехав в далекую и незнакомую Россию, смог выполнить свою заветную мечту и построить свой главный собор в жизни — Успенский, ставший центром православной религии в Москве и впоследствии во всей России.

Сами жители Москвы тогда восприняли эту постройку как «чудное величество с высотою и звонкостью пространства» (цитата из летописей).

Вопрос о том, с каким сооружением связано имя Аристотеля Фиораванти в России, всегда имел однозначный ответ: с Успенским собором Московского Кремля.

Успенский собор стал прообразом нового архитектурного стиля в России и ознаменовал собой эпоху возведения большого количества прекрасных и величественных русских храмов по всей территории Российского государства, но уже не итальянскими, а русскими архитекторами.

Успенский собор в Московском Кремле уникален по своему статусу, роли, архитектуре. Это самое древнее полностью сохранившееся здание в Москве. Традиционная для Руси и одновременно новая архитектура собора, построенного русскими мастерами под руководством итальянца, изменила направление отечественного зодчества XVI–XVII веков, а позже оказала влияние на русский стиль конца XIX – начала ХХ века. Это одна из наиболее известных в мире «русских жемчужин». В день Успения Божией Матери наш архитектурный шедевр и бесценное сокровище празднует свои именины и день рождения. История Успенского собора началась 695 лет назад, в августе 1326 года.

Кремлевские экскурсоводы, когда проводят экскурсии по Успенскому собору, любят цитировать Осипа Мандельштама:

Успенье нежное – Флоренция в Москве…

И пятиглавые московские соборы

С их итальянскою и русскою душой

Напоминают мне явление Авроры,

Но с русским именем и в шубке меховой.

Некоторым больше нравится грубоватое: русский пирог с итальянской начинкой. А современники постройки этого здания, уникального для своего века и образцового для всех последующих, выражались еще афористичнее: аки един камень!

Сам собор и все, что в нем находится, – бесценные реликвии нашей Церкви и государства. В течение пяти столетий здесь собирались главные святыни Руси – по ним можно проследить всю ее историю. Собор пережил пожары, войны, бесчинства гонителей веры, однако дошел до нас практически таким, каким видели его москвичи в 1479 году, собравшись на освящение и чувствуя себя, по словам летописца, «как на небесах стоящими».

Но сначала собор был другим. По совету митрополита Петра московский князь Иван Калита в августе 1326 года заложил каменный храм в Кремле. В северной части собора митрополит Петр устроил себе гробницу, в ней он и был похоронен еще до освящения собора. В 1472 году великий князь Иван III приказал собор разобрать и построить новый – по образцу владимирского Успенского собора, только больше. Интересно, что богослужения во время строительства не прекращались: в алтарной части будущего храма установили временную Успенскую церковь из дерева. Там великий князь Иван III венчался с византийской принцессой Софьей Палеолог.

Несмотря на пожилой возраст (60 лет), талантливый итальянец был любознателен и легок на подъем. Недаром прозвище Фиораванти в переводе означает «цветок, гонимый ветром». Три месяца добирался он до столицы неведомой Русской земли, а приехав, немедленно осмотрел руины и отправился изучать Успенский собор во Владимире. Поразившись и вдохновившись его красотой и фресками Андрея Рублева, Фиораванти, тем не менее, почувствовал, что это прошлое. Будущее же за будущим московским собором. Уже через четыре года Успенский собор был освящен.

Фиораванти использовал множество архитектурных новшеств. Внешне собор похож на русский храм, но конструктивно оказался выстроен иначе – русский пирог с итальянской начинкой. Впервые на Руси храм был построен по циркулю и линейке.

За время своего существования собор стал свидетелем главных событий русской истории. Особая роль его среди других московских церквей определилась сразу после погребения митрополита Петра – прославленного в лике святителей первого предстоятеля Русской Православной Церкви.

С середины XV века именно у мощей святителя Петра происходило поставление митрополитов, затем патриархов всея Руси. Только здесь была возможна законная передача церковной власти. Перестройка собора при Иване III закрепила эту его уникальность. Здесь князь Иван разорвал ханскую грамоту, покончив с ордынским игом. Здесь удельные князья и «все чины» приносили присягу верности Москве и великому князю, а впоследствии царю. Перед военными походами воеводы получали в соборе благословение, здесь проходили наиболее значимые для государства церемонии бракосочетания. С середины XVI века собор становится местом венчания на царство московских царей, затем коронования российских императоров. Собор стал символом как церковной, так и государственной власти. С 1479 года в Успенском соборе хранилась величайшая святыня Русской земли – Владимирская икона Божией Матери.

Во время Отечественной войны 1812 года собор серьезно пострадал. Многие ценности успели заранее вывезти из города, но иконостас, утварь, захоронения оставались. Все они были разграблены, осталась только рака митрополита Ионы и часть риз на иконах. По этим остаткам впоследствии удалось восстановить оклады на пострадавших образах. Солдаты наполеоновской армии устроили в Успенском соборе конюшни, в помещениях собора поставили стойла, а посреди центрального придела – горн, где переплавляли металл. Всего за время пребывания неприятеля было переплавлено 325 пудов серебра и 18 пудов золота, то есть 5,3 тонны серебра и 290 кг золота. Иконы оказались исцарапаны, мощи митрополитов Ионы и Петра выброшены из рак. Наполеон планировал взорвать Успенский собор, но не удалось. Восстановление собора потребовало немало времени и почти 200 тысяч рублей. После оставления французами Москвы в Кремле были проведены реставрационные работы. Тогда и появилось поражающее ныне посетителей центральное паникадило «Урожай» с символами Литургии (хлеб и вино – колосья и виноград). Люстру отлили из 328 килограммов серебра, которое казаки отбили у отступающих французов.

Считается, что Московский Успенский собор обладает самой богатой коллекцией священных реликвий в мире. В алтаре хранится одна из важных христианских святынь – гвоздь Господень. Среди реликвий собора – Царское место, или Мономахов трон. Его сделали в 1551 году для Ивана IV новгородские резчики. Деревянный трон украшен затейливой резьбой, барельефы на стенках рассказывают о появлении на Руси царских регалий – шапки Мономаха и прочих. Шатровая сень над троном по форме как раз напоминает шапку Мономаха. «Царицыно моленное место» было перенесено в Успенский собор из домовой церкви Рождества Богородицы на Сенях. Шатер над ним венчают киоты с иконами, на которых представлены три сцены Рождества – Христова, Богородицы и Иоанна Предтечи как напоминание о молитвах цариц о рождении наследников. Патриаршее моленное место – каменное. Около него стоит посох митрополита Петра. Этот символ вручали всем архипастырям, поставляемым на митрополичью, а затем патриаршую кафедру.

Почти весь ХХ век длился музейный период жизни собора. Временами его закрывали для посетителей из-за аварийного состояния. В 1991 году в Успенском соборе возобновились праздничные богослужения. В начале каждого его заново освящают. С этих пор собор успешно совмещает функции музея и храма. Сейчас в нем проводится комплексная реставрация.

С Успенским собором связано немало легенд. Например, о том, что Иван III заказал Аристотелю Фиораванти устроить в центральной главке тайник. Когда храм и подземелья под Кремлем были построены, сам архитектор исчез. Говорили, что он погиб от рук разбойников. Но также в народе ходил слух, будто Иван III считал гениального архитектора чародеем и требовал, чтобы Фиораванти открыл секрет философского камня, но зодчий не захотел, был по приказу царя замурован где-то в подземелье и проклял род Рюриковичей. Якобы сразу после этого в только что построенный собор ударила молния, случился пожар; его удалось потушить, но дальше начали происходить другие беды, и царь велел вскрыть темницу с замурованным Фиораванти, однако нашел там только обрывок цепи и перстень царя Соломона. А призрак архитектора с той поры бродит по Кремлю.

– Байки и легенды – это не по профилю историка, – комментирует Александр Владимирович Лаврентьев, историк, специалист по допетровской Руси. – Достоверных легенд не бывает. Что касается «тайной комнаты» – ее там нет. Ну какие тайные комнаты в храмах могут быть, зачем? Но загадок и проблем там действительно много. Вот, например, о том, что при реставрации древней алтарной Смоленской иконы обнаружили другую – икону Георгия Победоносца XII века, – известно очень давно. Интрига в другом – непонятно, откуда вообще в соборе появились столь древние иконы. Успенских собора ведь было два. Первый сначала построили, потом разобрали. Первый был достроен и освящен в 1327 году, а в нынешнем соборе есть иконы домонгольского времени. Вот откуда они? Как выглядел Успенский собор времен Калиты, на сто с лишним лет старше нынешнего, никто не знает. Реконструкций много, а общего понимания нет. Там был похоронен один великий князь, речь идет о Юрии, – это тоже темная история. Сенсацией стало то, что совсем недавно в Успенском соборе обнаружили фрески XV века. Это практически нереально в наше время – найти фрески XV века! При том, что в Успенском соборе реставрация непрерывно идет практически уже 70 лет. О последней реставрации сложно говорить предметно, о ней пока ничего не написано, научных публикаций еще не было. Известно, что сняли иконы и обнаружили роспись, о существовании которой не подозревали, возможно, ее автор – знаменитый Дионисий. Все его росписи в Успенском соборе много лет считались утраченными.

По мнению директора музейного комплекса Московского Кремля, дочери первого в мире космонавта, Елены Юрьевны Гагариной, шансы найти ранние росписи Успенского собора были близки к нулю.

Расписывать собор в 1481 году начинал Дионисий и три мастера, поп Тимофей, Ярец и Коня, но, согласно летописи, полностью храм был украшен фресками только в 1513–1515 годах. Век спустя по приказу царя Михаила Федоровича росписи обновили, для чего старые сбили. Новые мастера (числом почти 150 из семи городов) подражали старым сюжетам.

В процессе нынешней реставрации современные мастера сняли одну из икон в иконостасе и обнаружили за ней практически нетронутые фрагменты фресок XV века. Точно ли речь идет о работе Дионисия, начало это XV века или середина, пока судить рано, это задача искусствоведов.

Елена Юрьевна Гагарина рассказала о сложностях реставрации Успенского собора: сначала требовалось справиться с протечками крыши и проблемой появления конденсата, а для этого – восстановить нарушенный при ремонтах в 70-х годах ХХ века воздухообмен. Сейчас собор получил современную систему теплоизоляции, модернизированные инженерные коммуникации. Еще одна проблема оказалась неожиданной: это само покрытие Соборной площади. Накануне московской Олимпиады-80 площадь залили бетоном. Камень держится прочно, но это вызвало образование солей, которые поползли по стенам. Теперь вокруг собора сделали отмостку, чтобы «дышал».

– Реставраторы работают практически постоянно, – рассказывает смотритель музея Успенского собора Наталья Захарова. – Совсем недавно еще были строительные леса. Вот здесь, на колонне, кусочек старой фрески, видите, совсем другой, нежный тон… Реставрируют участками, работы запланированы на пять лет, но сколько точно продлятся, не знаем.

– Богослужения в соборе сейчас не совершаются? Как по-вашему, это на пользу сохранности храма?

– Уже больше года службы не проводятся – из-за ситуации с коронавирусом. Последний раз, после годичного перерыва, патриарх Кирилл служил на нынешнюю Пасху, но было крайне мало пригласительных билетов, по которым обычно пускают. Слава Богу, на Пасху послужили! Хоть редко, но службы должны идти, думаю. В центре храма каждый день поток посетителей, экскурсантов; должны и в алтаре двери открываться. Тогда храм «работает».

Для протодиакона Валерия Щеглова, клирика московского храма Воскресения Христова в Сокольниках, эта тема личная и болезненная. В течение многих лет бас отца Валерия, известного своим прекрасным голосом и вдохновенным служением, звучал в этом дивном намоленном соборе. Протодиакона приглашали практически на все патриаршие богослужения.

– Скучаю, конечно, – говорит отец Валерий. – Акустика там хорошая. Ведь все кремлевские соборы на Руси строили большими (и в основном они посвящены Успению Богородицы). Но главное, конечно, особое ощущение, потому что все исторические события там были, коронования царей и цариц, венчания на царство великих персон, все патриархи там служили! Чувствуешь себя причастным к истории.

С отцом Валерием нельзя не согласиться. Наверное, все, кому посчастливилось присутствовать на богослужениях в Успенском соборе, подтвердят – впечатление колоссальное! Разделяя печаль протодиакона и отметив совпадение – последняя служба перед прекращением богослужений на целые 70 лет в ХХ веке также прошла на Пасху (1918 года), – все же не будем проводить тревожных параллелей и унывать. Хочется надеяться, что верующие Москвы скоро получат возможность молиться и ощущать свою собственную причастность к истории России на замечательных службах в самом ее сердце.

Статья из журнала «Эхо планеты».

30 апреля 1472 года в Московском Кремле в очередной раз был заложен Успенский собор. Все построенные до этого доморощенными зодчими на этом месте сооружения простояли недолго. Лишь итальянскому зодчему Аристотелю Фиораванти удалось возвести храм, дошедший до наших дней и внесённый ЮНЕСКО в реестр историко-архитектурных памятников всемирного значения.

Ужас и смятение охватили людей в мае 1474 года, когда земля начала уходить из-под ног. Москву настиг «трус», так тогда называли землетрясение. Те же, кто выбрался из домов наружу, стали свидетелями ужасного зрелища в Кремле. Хорошо видный со всех сторон Успенский собор, уже доведённый за три года строительства до сводов, начал медленно разрушаться, и уже через несколько минут от грандиозного сооружения ничего не осталось.

Собор, уже доведённый за три года строительства до сводов, начал медленно разрушаться, и уже через несколько минут от грандиозного сооружения ничего не осталось

Взявшиеся за его строительство псковские мастера Кривцов и Мышкин явно не рассчитывали на такой финал своего детища, вспоминая рассказы о разрушенных храмах, стоявших на этом самом месте. Казалось, сама земля не принимала других сооружений, очищая место в Московском Кремле для творения Фиораванти.

Место для храма

Оно никогда не пустовало. Московский князь Даниил Александрович одним из первых оценил достоинства этого места, где с XII века стояла небольшая деревянная церквушка. Князь в конце XIII века повелел церквушку снести и построить вместо неё первый в городе каменный храм — церковь Успения Богородицы. Но и этот храм постигла участь деревянной церквушки: простояв всего 25 лет, он был также разрушен в целях возведения более величественного сооружения.

Вторую попытку возвести величественный храм предпринял Иван Калита, сумевший уговорить митрополита Петра задержаться в Москве сначала временно, а потом и насовсем.

Митрополит Пётр не стал возвращаться во Владимир, где у него были натянутые отношения с местным князем. Так в Москве была основана митрополия, а её глава Пётр потребовал от князя строительства собора, соответствующего новому статусу Москвы. Пришлось Калите раскошелиться в 1326 году на перестройку церкви Успения, однако этот храм, простояв недолго, стал разрушаться на глазах. Чтобы не рухнул совсем, стены ветшавшей на глазах церкви подпёрли толстыми брёвнами.

Сооружение простояло полтораста лет, грозя обрушиться в любой момент, пока, наконец, великий князь и государь всея Руси Иван III не решил в 1472 году его перестроить, придав статус главного кафедрального собора единого централизованного государства. Строительством храма занялись уже упомянутые выше мастера Мышкин и Кривцов, взявшие за образец величественный златоверхий Успенский собор во Владимире. Решив сделать его более масштабным и грандиозным, мастера довольно точно повторили форму Владимирского собора, поставив в алтаре строящегося храма временную деревянную Успенскую церковь, в которой в ноябре 1473 года произошло венчание Ивана III с византийской царевной Софьей Палеолог.

Строительство уже подходило к концу, когда недостроенный храм превратился в результате землетрясения в груду развалин. Прибывшая на место правительственная, прошу прощения, княжеская комиссия, состоящая из псковских мастеров, констатировала, что причиной разрушения стал человеческий фактор.

Прибывшая на место правительственная, прошу прощения, княжеская комиссия, состоящая из псковских мастеров, констатировала, что причиной разрушения стал человеческий фактор

Вследствие использования кладки стен «без перевязки» и «неклеевитой» жидкой извести. Какова судьба Мышкина и Кривцова, история умалчивает, но категорический отказ других псковских зодчих заняться восстановлением собора явно указывает на то, что княжеский гнев был сильным.

Вот тогда Иван III и прислушался к совету своей супруги Софьи Палеолог, порекомендовавшей пригласить зодчих из Италии.

На поиски архитектора в Италию отправили дьяка Семёна Толбузина, выделив ему из казны огромную сумму в 700 рублей. Дьяк должен был найти специалиста, согласного работать в Москве за заработную плату 10 рублей в месяц. Это была большая сумма: к примеру, целое село Степанковское в Коломенском уезде было продано в это время со всеми жителями всего за 22 рубля. Толбузину пришлось нелегко, теплолюбивые итальянцы опасались ехать в далёкую, дремучую и холодную страну. Но всё же упорный дьяк добился своего, тем более что действовал по рекомендации великой княгини Софьи Палеолог. Так в Москве в 1475 году появился 60-летний Аристотель Фиораванти, взявшийся за строительство в Москве Успенского собора по образцу и подобию подобного храма во Владимире.

Мастер на все руки

Житель города Болоньи, старшина ложи местных каменщиков и магистр инженерных работ Аристотель Фиораванти был разносторонне развитым человеком. В сферу его интересов входили археология, литейное дело, мостостроение, военная инженерия и, разумеется, зодчество. Аристотель был потомственным зодчим и начинал постигать азы этого искусства в качестве подмастерья своего отца. Став мастером, Аристотель переехал в Рим, где активно занимался строительством и приобщился к археологии.

При этом Фиораванти не забыл свой родной город, построив в Болонье несколько колоколен, которые обеспечил колоколами собственного литья. В 1455 году Фиораванти прославился на всю Италию, когда с помощью созданных им механизмов передвинул без единого повреждения на десять с половиной метров колокольню церкви Санта-Мария Маджоне.

Именно он сконструировал модель главного дворца Болоньи, который был возведён по его замыслу другими мастерами, поскольку Фиораванти был уже к тому времени в России. Его известность росла, тем более что он построил здание госпиталя с крепостными стенами в Милане, грациозные каналы в Парме и Кремоне и мост через Дунай по заказу короля Венгрии Матиаша I Корвина. Были, конечно же, и неудачи. Так, в Венеции он быстро выпрямил «падавшую» башню при церкви Сан-Анджело, которая, не простояв и двух суток после этого, всё-таки рухнула из-за слабого грунта. Фиораванти пришлось тогда бежать, но этот отрицательный опыт не прошёл для него даром, и в дальнейшем он всегда уделял особое внимание тщательной проверке почвы перед началом любого строительства.

Правда, известность Фиораванти этими достижениями не ограничивалась. В июне 1473 года по обвинению в занятии фальшивомонетничеством он был арестован в Риме.

Правда, известность Фиораванти этими достижениями не ограничивалась. В июне 1473 года по обвинению в занятии фальшивомонетничеством он был арестован в Риме.

На эту новость сразу же отреагировали в Болонье, коммуна которой отлучила «покрывшего себя позором» Аристотеля от должности магистра инженерных работ и лишила денежного содержания. Следует отметить, что в тот период в Италии обвинение в подделке денег активно использовалось для устранения более успешных конкурентов. Видимо, кому-то Фиораванти перешёл дорогу при распределении выгодных заказов. Как бы то ни было, через некоторое время с Фиораванти были сняты обвинения, но репутация была потеряна, а значит, он должен был на время покинуть Италию. У него был выбор, тем более что им заинтересовался султан Османской империи Мухаммад II. Но ехать в мусульманскую страну Аристотель не захотел, выбрав Москву.

Успешная акклиматизация

Посмотрев в Москве на развалины недостроенного храма, Фиораванти вместе со своим сыном Андреа и помощником Петром отправился в короткое путешествие по северным землям России. Посетив Владимир, Новгород, Ростов Великий, Суздаль и Псков, Фиораванти везде осматривал русские храмы, обращая внимание на мельчайшие подробности их конструкции. Он высоко оценил мастерство псковских зодчих, но при этом раскритиковал плохую известь, которую использовали местные мастера.

Продумав и сделав проект будущего храма, Аристотель занялся подготовительной работой, которая включала в себя, как сказали бы сегодня, создание производственных мощностей. В первую очередь Фиораванти организовал выделку извести по собственному рецепту. А затем в селе, находящемся недалеко от Андроникова монастыря, построил целый завод по производству кирпича очень высокого качества, который делался из найденной им местной отборной глины. Он сумел подготовить и обучить кадры мастеров так, что кирпичи получались на загляденье — крепкими, продолговатыми и узкими. Известь намертво прилипала к этим кирпичам.

Летом 1475 года в основание Успенского собора вновь очень торжественно заложили очередной «первый камень». Но надо было расчистить территорию для дальнейшего строительства от остатков каменной кладки рухнувшего храма. И тогда Фиораванти спроектировал и сделал стенобитную машину, которую москвичи сразу же прозвали «бараном». Фиораванти приказал обложить полуразрушенные стены хворостом и поджечь их, после чего в дело вступил «баран». Невиданной на Руси машине потребовалось всего три дня, чтобы полностью расчистить пространство для стройки.

Фиораванти спроектировал и сделал стенобитную машину, которую москвичи сразу же прозвали «бараном»

В августе 1479 года строительство Успенского собора было завершено. Москвичи были поражены этим грандиозным и очень красивым храмом, крышу которого увенчало золотое пятиглавие. «Яко един камень», — оценили работу Фиораванти москвичи, восхищённые выросшим на 50 метров вверх собором.

Особенно красиво и необычно выглядело в глазах москвичей «красное» крыльцо главного входа, декорированное изящными висячими арками. Эта идея Фиораванти так понравилась русским мастерам, что стала одним из обязательных элементов в строительстве храмов на Руси. Внутри собора изящные крестовые своды из красного кирпича поддерживались четырьмя массивными столбами, не создавая ощущения тяжеловесности во многом благодаря «инновациям» итальянского зодчего. Фиораванти впервые на Руси использовал здесь связки из металла и кладку сводов в один кирпич, закреплённую необычайно твёрдой известью.

А в одной из маковок собора Фиораванти, видимо, по просьбе великого князя, создал специальное помещение для хранения казны. Московский митрополит Геронтий торжественно освятил собор и отслужил в нём молебен. А довольные горожане устроили в Москве народные гулянья по поводу сооружения «главного алтаря» России, которые продолжались семь суток.

Как сложилась дальнейшая судьба зодчего, точно неизвестно. Иван III не отпустил его обратно в Италию. Есть упоминание в летописи о том, что Аристотель за некую провинность был лишён имущества и посажен в тюрьму. Правда, потом мастер был прощён, и он лил для великого князя пищали, строил мосты и даже чеканил монету.

По пути Аристотеля

Фиорованти привнёс в русское зодчество не только дух Ренессанса, но массу новых инженерных решений и архитектурных приёмов. Вслед за ним в Москву стали прибывать другие «фрязины» — итальянские мастера, приглашённые великим князем для придания столице нового облика. Пьетро Антонио Солари, Алевиз Старый, Антон, Бон и Марк Фрязины занялись грандиозной перестройкой Московского Кремля, в результате которой обветшавшие белокаменные укрепления XIV века сменились величественными стенами и башнями из красного кирпича.

В самом Кремле были возведены великолепные Грановитая палата и великокняжеский дворец. А в 1508 году, завершая общую композицию Соборной площади Московского Кремля, на месте старого собора XIV века под руководством итальянца Алевиза Нового был возведён Архангельский собор.

Вообще первая треть XVI века — это период наивысшего влияния итальянского стиля в русской архитектуре. Итальянскими мастерами были возведены несколько десятков сооружений, среди которых соборы в Ростове Великом, Дмитрове, Ярославле. В Москве же появились многолепестковые храмы в основании колокольни Ивана Великого и в Петровском монастыре, церковь Вознесения в Коломенском и стены Китай-города.

Русские зодчие учились у итальянцев, особенно новым технологиям, и влияние «фрязинов» хорошо видно в сооружениях второй половины XVI и даже начала XVII века.

Следующая волна итальянских архитекторов появляется уже при Петре I. В основном свои таланты Николо Микетти, Доменико Трезини и Гаэтано Киавери раскрыли уже в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Ну а творчество Франческо Растрелли вообще определяло стиль русской архитектуры в эпоху правления императрицы Елизаветы Петровны. Плодотворно работали в России уже при Екатерине II такие мастера, как Антонио Ринальди, Джакомо Кваренги и Иван Жилярди. Так что итальянский след в русской архитектуре весьма заметен.

Нажмите на фотографии для увеличения:

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Успенский собор, находящийся на территории Московского Кремля и построенный по проекту архитектора Аристотеля Фиораванти, несколько веков является культурным и государственным центром страны. В нем венчали на царство и отказывались от престола, присягали на верность Отечеству, читали молебны перед и после военных походов.

Лучшие мастера вкладывали душу в строительство и украшение собора, здесь хранились и продолжают храниться наиболее чтимые святыни.

Аристотель Фиораванти: биография и начало деятельности

Точная дата его рождения неизвестна, в летописях указывают обычно 1415-1420 гг. Рудольфо Фиораванти (его настоящее имя, а Аристостель — прозвище) родился и вырос в итальянском городке Болонья в семье архитекторов. Упоминания о строительной деятельности его отца встречаются в исторических хрониках 14 века, когда он занимался перестройкой Палаццо Коммунале (Болонского муниципалитета).

В этой же хронике в 1436 г. отмечен и сам Аристотель Фиораванти, вместе с литейщиком Г. Нади построивший и отливший колокол для башни Аринго. Еще один колокол в 1453 г. они отлили и подняли на башню с помощью специального подъемника, который разрабатывал Рудольфо, имеющий и инженерные знания.

Начиная с 1447 года, Фиораванти с отцом и дядей работали над неординарными проектами по передвижению колокольни Св. Марка (Болонья) и башни в Венеции. За заслуги перед городом совет Болоньи торжественно вознаградил его званием старшины ложи каменщиков, а также ему было пожизненно подарено материальное обеспечение.

Но после трагедии с венецианской башней, которая рухнула из-за плохого грунта в основании и задавила несколько рабочих, архитектор покинул Венецию и переехал в Павию для реставрации древнего моста и строительства Пармского канала.

Инженерная деятельность в Европе

С 1458 г. Фиораванти начал службу в Милане у герцога Фр. Сфорца, где применял свои инженерные навыки. Затем вернулся в родную Болонью (1464), а с 1467 г. по приглашению короля Венгрии М. Корвина переехал в эту страну, где Аристотель Фиораванти построил мосты через Дунай и крепости на реке. В качестве благодарности король даже разрешил архитектору печатать монеты со своим изображением.

Следующие годы его в качестве известного специалиста приглашали для разрешения инженерных строительных работ в различные города Италии. По его проектам были построены гидротехнические сооружения на каналах в гг. Кремоне и Парме, построен шлюз Виаренна в Милане.

Его инженерные проекты были смелыми, с использованием новейших технических решений, что снискало ему славу выдающегося специалиста, который был заслуженно наделен различными благами и вознаграждениями.

Полоса несчастий

В 1473 г. по ложному доносу Фиораванти был арестован как фальшивомонетчик. Произошло это при попытке расплатиться монетами с собственным изображением, за что его лишили всех привилегий. Позднее, после вмешательства венгерского посла, обвинения были сняты, и его оправдали.

Уже после освобождения он с радостью согласился на предложение русского посла, приехавшего в Италию для поисков хорошего архитектора, который бы сумел достроить Успенский собор в Москве.

С этим собором приключилась большая катастрофа: в 1474 г. он обрушился почти на стадии завершения строительства. Московский князь Иван 3-й повелел для постройки нового собора пригласить архитектора из Италии. В 1475 г. после заключения контракта Фиораванти Аристотель, итальянский архитектор, вместе со взрослым сыном Андреа и слугой направился в Московское княжество. Было ему тогда уже 60 лет.

Интересные факты о соборе

В ризнице Успенского собора хранится яшмовый сосуд для драгоценного мирра, предназначенный для коронования русских царей. Он, согласно легенде, принадлежал римскому императору Августу. Из Рима сосуд попала в Византию, а оттуда император Алексей I Комнин отправил его в дар Владимиру Мономаху.

Интересные исторические факты

Интересные факты про собор:

- В 1395 г. впервые в Москву в Успенский собор была доставлена древняя чудотворная икона Владимирской Богоматери. Это было связано с угрозой нашествия на город войск Тамерлана. Вскоре после этого он внезапно отступил.

- В связи с военными действиями хана Ахмата (1480 г.) в соборе перед Владимирской иконой Богоматери отслужили молебен, после чего татары ушли без сражения.

- Также без боя в 1521 г. после молебна, совершенного в Успенском соборе перед Владимирской иконой, ушел из-под Москвы крымский хан Магмет Гирей.

- В соборе венчались на царство Иван III, его внук Дмитрий Иванович, Иван IV, Борис Годунов, Михаил Федорович Романов и последний российский царь Николай II.

- Здесь же царевич Алексей Петрович отрекся от престола, а в марте 1861 г. был оглашен манифест об отмене крепостного права.

- Именно в Успенском соборе Лев Толстой был отлучен от Церкви (акт об отлучении здесь был зачитан в феврале 1903 г.).

- Одна из легенд гласит, что зимой 1941 г., когда враг уже стоял у московских границ, Иосиф Виссарионович Сталин отдал приказ тайно в Успенском соборе отслужить молебен о спасении страны от фашистских захватчиков.

Подготовка к строительству Успенского собора

После приезда в Москву Фиораванти начал работу с расчистки развалин рухнувшего собора, на что ушла всего неделя. При сносе использовалось дубовое бревно «баран», которым били стены. Рабочие с трудом успевали выносить обломки здания и камни.

Затем приступили к постройке основания храма. Здесь архитектор с успехом применил все свои инженерные знания и имеющиеся технические средства. В основание глубиной 4,5 м были забиты тяжелые дубовые сваи, для обеспечения крепости и устойчивости будущего здания рвы были засыпаны битыми камнями, а сверху залиты известью.

Специально для строительства был построен кирпичный завод недалеко от Андроникова монастыря под Москвой, который делал качественный кирпич по единому стандарту. Также для стен и основания был использован белый камень, привозимый из древних разработок в Мячкове.

Работа над проектом собора

Для того чтобы начать постройку русского собора, архитектор решил вначале ознакомиться с примерами русского национального зодчества и отправился в путешествие по России. По предписанию Ивана 3-го за образец для строительства был взят Успенский храм во Владимире, и потому Фиораванти приехал сюда для работы. Уже тут в сам проект были внесены некоторые изменения, которые позволили в будущем говорить о новизне архитектурного решения нового московского собора.

Особенность архитектуры Успенского собора состоит в том, что план сооружения разделен на одинаковые квадраты, а не сделан в крестово-купольном построении (что характерно было для предшествующих храмов Византии и России). За счет одинаковых размеров вертикальных промежутков между арками на фасаде стен собора подчеркивается выразительность и монолитность всего здания.

При создании плана собора зодчий Аристотель Фиораванти гармонично вписал сооружение в ансамбль Соборной площади Москвы, руководствуясь принципами градостроения эпохи Возрождения и рассчитывая на восприятие большой объемности всего собора. В последующем все здания, строившиеся на площади, и их декоративные элементы были выполнены в аналогичном стиле и даже с копированием некоторых архитектурных форм собора.

Информация для посетителей

Вход на территорию музейного комплекса только по билетам. Билет позволяет осмотреть достопримечательности Соборной площади. Сюда входят 3 собора (в том числе Успенский), 2 церкви и Патриаршие палаты.

Билеты

Билеты продаются в Александровском саду, при входе в музей или на его сайте.

Стоимость билета:

| Полная стоимость, руб. | Льготная стоимость, руб. | |||

| 700 | 1000 | 500 | 800 (с аудиогидом) | Проходят бесплатно |

| Самостоятельный обзор | Посещение с аудиогидом |

|

|

Правила посещения

Не разрешается:

- фото- и видеосъемка;

- проход с животными;

- посещение с громоздкими предметами (сумками, различными средствами передвижения и тому подобное).

Примечание. Проход с детскими колясками разрешен.

Время работы

Музей Кремля работает:

- с 9 до 17 ч. (с середины мая до 1 октября);

- с 9 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. (в остальное время года).

Четверг – выходной.

Контакты

Уточнять необходимую информацию следует по телефонам:

- +79;

- +76;

- +77;

- +7.

Строительство собора

При возведении здания собора Аристотель Фиораванти, уже как опытный инженер, применил множество нововведений, удивлявших и поражавших рабочих и всех москвичей. Техника возведения стен была смешанной, когда блоки из белого камня перемежались с кладкой из сверхпрочных кирпичей. Так были возведены столпы, своды храма и его 5 барабанов, что позволило уменьшить нагрузку верхней части на стены.

Архитектором был создан четкий план здания, вычерченный на бумаге, и проведены точные расчеты всех конструкций. Для поднятия тяжелых блоков на высокие стены храма была построена подъемная машина, состоящая из колес и блоков. С помощью веревок и машины блоки и кирпичи довольно быстро поднимались наверх и укладывались рабочими в стены.

К 1479 г., практически за 4 года, строительство Успенского собора было завершено. Здание было высокое, венчали его пять куполов-шлемов. Внутренняя часть храма поддерживалась четырьмя массивными столбами и представляла собой огромное пространство.

В этом сооружении соединились стилистические особенности различных национальных архитектур. В нем использованы некоторые образы городов Италии и архитектурные элементы русских деревянных и каменных церквей, которые посещал во время поездки по городам и весям России Аристотель Фиораванти. Успенский собор Московского Кремля — главный памятник русской архитектуры, в котором в единое целое были собраны черты храмового зодчества Новгорода, Владимира, Москвы, Италии и деревянных построек Русского Севера.

Белоснежные стены храма сделаны простыми, в стиле новгородских построек, их украшает только пояс из тонких колонок и арок (заимствованный из произведений владимирских зодчих), перевязанных по самой середине. Чисто итальянское широкое и высокое крыльцо-терраса выходит на площадь, приглашая все желающих посетить храм.

Внутреннее убранство собора

Внутри собор не разделялся на ограниченные пространства (как это делалось ранее в русских храмах), а, наоборот, имел огромной необъятное пространство, предстающее всем входящим в собор во всем великолепии и объеме. Создается впечатление огромного торжественного дворцового зала.

Отделка внутренних помещений Успенского собора велась 2 года до открытия его в 1479 г., живописное оформление было начато еще при жизни архитектора и завершилось к началу 16 века. Современный же интерьер собора (росписи и иконостас) был выполнен только в 17 веке.

За период 14-17 вв. Успенский собор стал усыпальницей, где были похоронены главы Русской православной церкви. Эти захоронения расположены внизу, под полом здания, над ними в 17 веке были поставлены надгробия с почетными эпитафиями.

Расписание служб

Регулярные богослужения проходят в соборе с 1992 г. Они проводятся в дни памяти святителей, покоящихся в соборе, и в дни больших церковных праздников (Успения Богородицы, на Рождество и Пасху). Однако попасть на службу можно только по специальному приглашению, полученному от Московской патриархии.

Кроме этого, в день Кирилла и Мефодия ежегодно совершается крестный ход. В обычные дни Успенский собор открыт для посещения в то же время, что и другие достопримечательности Кремля.

Другая деятельность Фиораванти в России

Во время пребывания в России архитектор принимал участие в военных походах русских войск на Новгород (где Аристотель Фиораванти построил понтонный мост через Волхов, ставший первым таким сооружением в России), на Казань и Тверь (1482-1485 гг.). При этом он выполнял обязанности военного инженера и даже стал командиром артиллерии.

Затем, вернувшись в Москву, Аристотель занялся проектом и постройкой из красного кирпича стен Московского Кремля, которые уже на протяжении более 500 лет являются украшением главной площади столицы России. При возведении кремлевских стен были задействованы итальянские архитекторы Марк Руффо и Пьетро Солари (Фрязин), а также русские зодчие.

Как добраться

Добраться до собора можно на метро, автобусе или такси:

| Ближайшие станции метро | Ближайшие автобусные остановки | |||

| Название | Расстояние | Название | Расстояние | № маршрутов |

| Александровский сад | 910 м | Красная площадь | 750 м | м5, 158 |

| Большой Каменный мост | 950 м | м3, 255 (до 21.30) | ||

| Библиотека имени Ленина | 990 м | Метро «Библиотека имени Ленина» | 1,1 км | м2, м7, ночной н2 |

| Боровицкая площадь | 1,2 км | м27, м2, м3 | ||

| Манежная площадь | 1,2 км | м27,101, 144, 158, м5, 904, м10, м3, ночные: н1, н2, н11, н12 | ||

| Охотный Ряд | 1 км |

Посещение Кремля, прогулка по его обширной территории площадью 27 гектаров и экскурсия по кремлевским соборам, созданным известнейшими архитекторами своего времени, станут незабываемыми не только для гостей столицы, но и для самих москвичей.

Но сердцем Кремля, все-таки был и остается Успенский собор Москвы – место, где, можно почувствовать столько духовности, восхищения и величия, пожалуй, как нигде в России.

Автор: Ирина Журавка

Формирование русского архитектурного стиля

Новизна архитектуры Успенского собора вдохновила русских зодчих на создание православных соборов в аналогичном стиле с добавлением национальных русских традиций (мотивы деревянной архитектуры Русского Севера). Московские талантливые архитекторы под руководством итальянских мастеров и с помощью новых технических средств того времени продолжили создание архитектурных памятников, сделанных с высоким художественным вкусом.

Первым примером стало строительство в 1529 г. храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Дьякове под Москвой, который был выстроен по образцам деревянных церквей. Основной корпус храма сделан в виде восьмигранной башни с выступами в форме полукруга для алтаря в восточной части. По бокам располагались четыре башни меньшего размера, все они соединены между собой галереями с выходами и оконными пролетами.

Еще более усовершенствовал эту идею русский зодчий, который построил (руководствуясь архитектурные принципами, которые заложил Аристотель Фиораванти) Церковь Вознесения в селе Коломенском (1532). Это сооружение в плане представляет крест с равными концами, при этом основное здание — башня из 20 стен, которые увенчаны кокошниками с вырастающими из них меньшими восьмигранными башенками. Все здание венчает шатер с башенкой сверху, который заканчивается главкой и крестом. Прообразами всех архитектурных деталей и особенностей стали деревянные русские церкви.

Дьяковская и Коломенская церкви стали основополагающими при создании шатрового стиля в русской архитектуре, который был использован и при возведении храма Василия Блаженного в Москве русскими зодчими Бармой и Постником во второй половине 16 века.

Роль Фиораванти в русской архитектуре

Итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, приехав в далекую и незнакомую Россию, смог выполнить свою заветную мечту и построить свой главный собор в жизни — Успенский, ставший центром православной религии в Москве и впоследствии во всей России.

Сами жители Москвы тогда восприняли эту постройку как «чудное величество с высотою и звонкостью пространства» (цитата из летописей).

Вопрос о том, с каким сооружением связано имя Аристотеля Фиораванти в России, всегда имел однозначный ответ: с Успенским собором Московского Кремля.

Успенский собор стал прообразом нового архитектурного стиля в России и ознаменовал собой эпоху возведения большого количества прекрасных и величественных русских храмов по всей территории Российского государства, но уже не итальянскими, а русскими архитекторами.

Новое в блогах

Статья известного исследователя древнерусской архитектуры В.П. Выголова «Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря», опубликованная в сборнике Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Пространство и пластика. – М.Наука,1991, посвящена уникальному и малоизвестному памятнику архитектуры, белокаменному собору XV века, аналогу Успенского собора Московского Кремля, находящемуся на самой окраине Тверской области. Автор очень заинтересованно, детально исследует руины этого величественного сооружения и задаётся вопросом о том, в связи с чем был построен этот «исключительно своеобразный» памятник архитектуры, кто мог быть ктитором и строителем собора, кто положил начало одному из четырёх самых больших монастырей на Руси? В.П.Выголов не дал однозначного ответа на эти вопросы, лишь осторожно предположив, что строителем собора мог быть сам Аристотель Фиораванти.

Кто же же основал Красно-Холмский монастырь, который в разные времена величали и Бежецким, и Антониевым, очевидно с единственной целью скрыть подлинных его владельцев и строителей? Само название — Краснохолмский Николаевский Антониев, уже наводит на размышления. Прежде всего, вызывает удивление наименование монастыря в честь двух святых: Святителя Николая архиепископа Мирликийского и некоего инока Антония. Такое двойное наименование редкое в Русской православной истории. В России известно три десятка мужских Николаевских монастырей и больше дюжины женских (три из них построены здесь, на р. Мологе-Могоче) но, ни один из этих монастырей не удостоился чести освящаться сразу во имя двух святых.

Никто не знает подробностей жития Антония Краснохолмского, так же, впрочем, как и Нектария Бежецкого, пришедших в наши места в одно, и тоже время, но не ведавших друг о друге. Это тем более странно, потому как недалеко от Твери в середине XV ст. был и другой Нектарий, житие которого более-менее известно.

Умалчивает история и о том, кто же пригласил монахов из Белаозерья в свою вотчину? Нектарий приходит из Кирилло-Белозёрского монастыря в Бежецк в 1461г. и основывает там Введенскую пустынь. В то же самое время, в 1461г., Антоний под Красным Холмом основывает Никольскую пустынь и строит деревянный храм. И уже в 1481г. приступает к строительству белокаменного Никольского собора на месте деревянного. Вспомним, что белокаменный собор в монастыре, основанном Сергием Радонежским, построили через сто лет после его смерти, а Антоний Краснохолмский (Холмский) за год до своей смерти в 1481 году, пригласив итальянских мастеров, начал строительство белокаменного Никольского собора!

Кто же такой Антоний: безымянный монах или родовитый боярин принявший монашество на склоне лет? А может быть это сам Дмитрий Красный, сын Ивана Всеволодовича Холмского и Анастасии Дмитриевны Донской?

Монастырь согласно летописи стоит на искусственной земляной насыпи, на которую ушло множество тонн насыпного грунта. Чем оправдано строительство такой грандиозной насыпной площадки в пойме реки длинной — 75 саж., шириной — 45саж., высотой 2 сажени (190 х 114 х 5 = 108 000 куб.м)? Конечно, никакой Нелединский-Мелецкий, которого Летописец XVII в. указывает как основного пожертвователя, не смог бы осуществить столь масштабные работы.

Н.М.Карамзин, в «Истории государства Российского» (т.VI стлб.87, прим.201, М.1989), цитирует «Разрядную книгу»: «… по его Государеву изволению распущены из княжеских дворов и из боярских служивые люди, и тут им имена, кто чей бывал, как их поместил государев писец Дмитрий Китаев: …Мустафины, Татьянины, Нестеровы, Нороватые, Нелединские: те шереметевские послужильцы 5 семей».

Исследователи, изучавшие происхождение рода Нелединских-Мелецких: Буганов В.И. «Разрядные книги последней четверти XV- нач. XVIIв.в. как исторический источник» М.1962; Бычкова М.Е. «Родословные книги XVI-XVIIв.в. как исторический источник» М. 1975; она же, «Польские традиции в русской генеалогии XVIIв.» (журнал «Советское славяноведение», 1981, №5), установили, что в конце XVIIст. Нелединские-Мелецкие при помощи подложных грамот со ссылкой на легендарного выходца из Польши Станислава Мелецкого пытались доказать древность и знатность своего рода. Палата родословных дел, куда Нелединские-Мелецкие представили свои документы, признала родословную их фальшивой, установив, что Станислав Мелецкий, из Польши никуда не выезжал. (Исаков В.З. Примечания к «Памятникам литературы древней Твери», Тв.2002г. стр.248-250).

Вероятно, фамилия Нелединских-Мелецких образовалась от местных гидронимов, речек Неледины и Мелечи, притоках реки Могочи, на которой стоит Краснохолмский Николаевский монастырь. Это предположение высказал ещё в конце XIXв. историк А.К. Жизневский («Древний архив Краснохолмского Николаевского монастыря» М. 1879).

В. П. Выголов в своей статье о.

Возвышение Нелединских связано, скорее всего, с опричниной, именно тогда в XVI ст. Нелединские получили вотчины от Иоанна Грозного в районе Удомельских озёр, в уделах князей Холмских (Рюриковичей) и бояр Юрьевых (Романовых). На этом фоне обладание Нелединскими землями Бежецкого Верха столетием позже, т.е. на момент написания Летописи о монастыре, кажется вполне правдоподобным.

Однако где бы и когда ни писалась история Краснохолмского монастыря, начинается она с доброхотных даров странствующему монаху Антонию, родовитыми Нелединскими, которых в конце XV ст. здесь не было и в помине. И до сих пор историки продолжают приписывать им воеводства и наместничества в Вологде, Устюжне, Бежецке, Угличе, Ржеве, Нижнем Новгороде…

Летописи указывают также на князя Андрея Угличского (Горяя), как господина Бежецкого Верха. Как известно, он получил эти земли среди прочих в 1461г., за год до смерти своего отца Василия Тёмного, и с этой исторической даты начинается история монастырей в Бежецке и Холме. Но нельзя забывать о том, что с 1491г. Андрей Горяй был лишён власти над этими землями и был прикован братом Иваном III на два года цепями к стене. Однако, за год до смерти в 1493г. … предусмотрительно внёс земельный вклад Николо-Антониевому монастырю. Именно в это время здесь начинается постройка второго белокаменного собора – Дмитриевского с трапезой, и также из белого камня …

Удивляет, что в Угличе, родной вотчине князя Андрея, строительство осуществлялось из кирпича: Покровский Паисиев монастырь (1479-1483), Преображенский собор (1485г.), каменный дворец (1491г.); в то время как Никольский собор сооружён из белого камня. К тому же, не только строительный материал, но и техника постройки в Краснохолмском монастыре противоречат традиционной архитектуре Углича.

Соображение В.П. Выголова о том, что вопрос о строительстве в Угличе был заранее решён со строительной артелью из Ростова, возводившей собор в Покровском монастыре, объясняет, почему Горяй, опережавший во многом Москву, не прибег к помощи Аристотеля для строительства дворца и соборного храма в самом Угличе — князь Андрей уже был занят масштабным строительством в Угличе со Св.Паисием и греком Кассианом..

Не говорят ли нам драматические обстоятельства жизни Андрея Горяя и различные приёмы строительства, что оба каменных собора в Краснохолмском монастыре строил не Андрей Угличской, но кто-то другой?

Строителями монастыря также могли быть — князья Холмские, князья Сицкие, бояре Шереметевы; князья и бояре, связанные не только дружбой, но и семейными узами. Все потомки Андрея Константиновича Шереметя – Иван, Василий и Борис присутствовали на свадьбе Василия Даниловича Холмского и любимой дочери Ивана III Софии (Феодосии) Ивановны 13 февраля 1500г. Они находились среди ста других боярских детей в поезде с женихом. История умалчивает о приданном Софии, о богатствах и имениях Холмских князей. Остались лишь воспоминания об их владениях на севере в бывших землях Великого Новгорода, более чем в ста верстах к западу от Красного Холма: волость Лощемля на Мологе и волость Кострецы на притоке Волчины — Тифине в Вышневолоцком уезде Тверской губернии (данные тверского краеведа Ю.М.Смирнова).

Конец XV в — это самый расцвет Холмского княжества. Но само его местоположение покрыто великой завесой.Холмское княжество, и его столицу — древний город Холм, безуспешно и бессмысленно ищут в районе Погорелого Городища на юго-западе от древней Твери, в смоленско-литовской земле в Зубцовском уезде: Погорелое городище — Держиславль (чью славу это место у себя и под собой удерживает?), Опокы, Березуйск, Чернятин, Ржева, Хлепен, Хорвач, Фомин городок, Родня, Зубцов, Олешня, а ещё рядом Микулин, Старица, Дорогобуж, литовские Сижка, Тудин … Не слишком ли много для небольшого участка земли на границе Литвы, Москвы, Твери и Смоленска? К тому же, странным образом, топонимика этих мест во многом копирует Холмскую (Краснохолмскую).

Необъяснимо, зачем же искать Холмское княжество в Зубцове, тогда как ещё в начале XVI столетия нынешний Тверской городок Красный Холм именовался Холмом: «Красная грамота» князя Симеона Иоанновича Калужского, сына Ивана III-его дана была в 1508 году монастырю «на Спас, на Преображение Христово, на Холм».Сюда подходил древнейший в русской истории торговый путь «из Ростова Великого на Белаозеро» (в XVIII ст.- «Елизаветинский тракт»). Здесь, в двадцати верстах от города, в 1238 г. проходила Ситская битва за обладание геополитической точкой торговых путей.